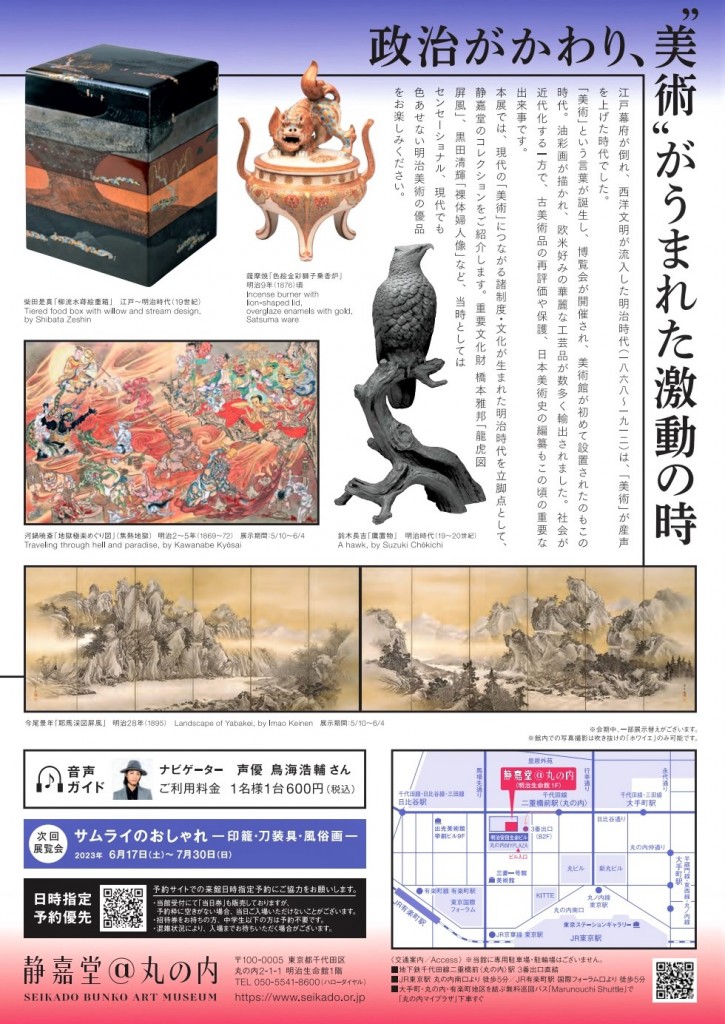

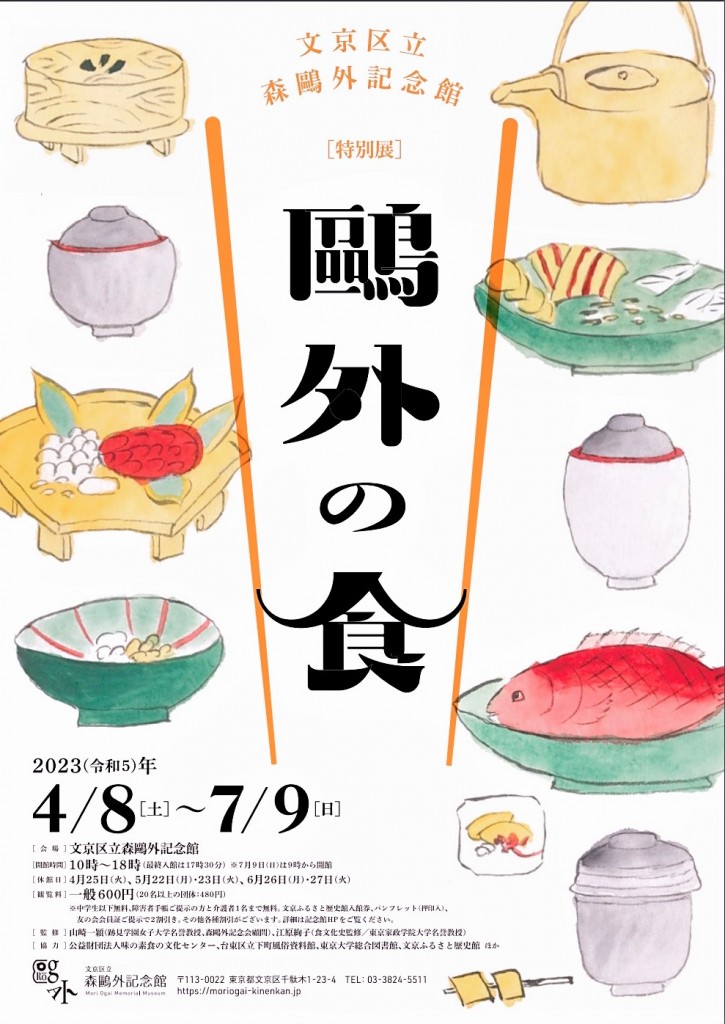

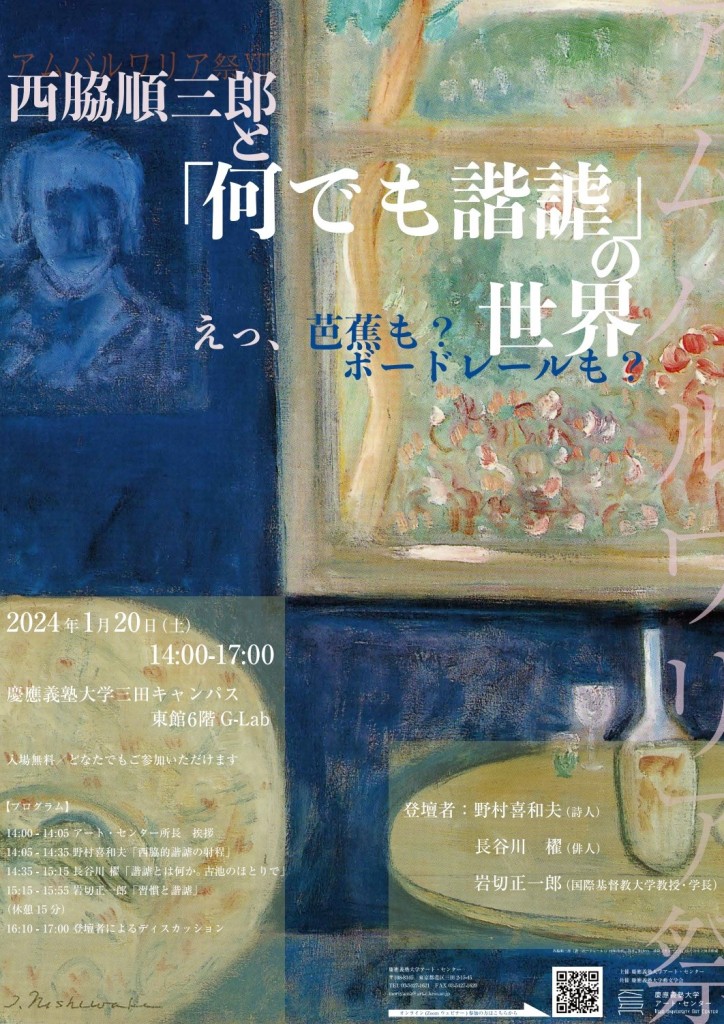

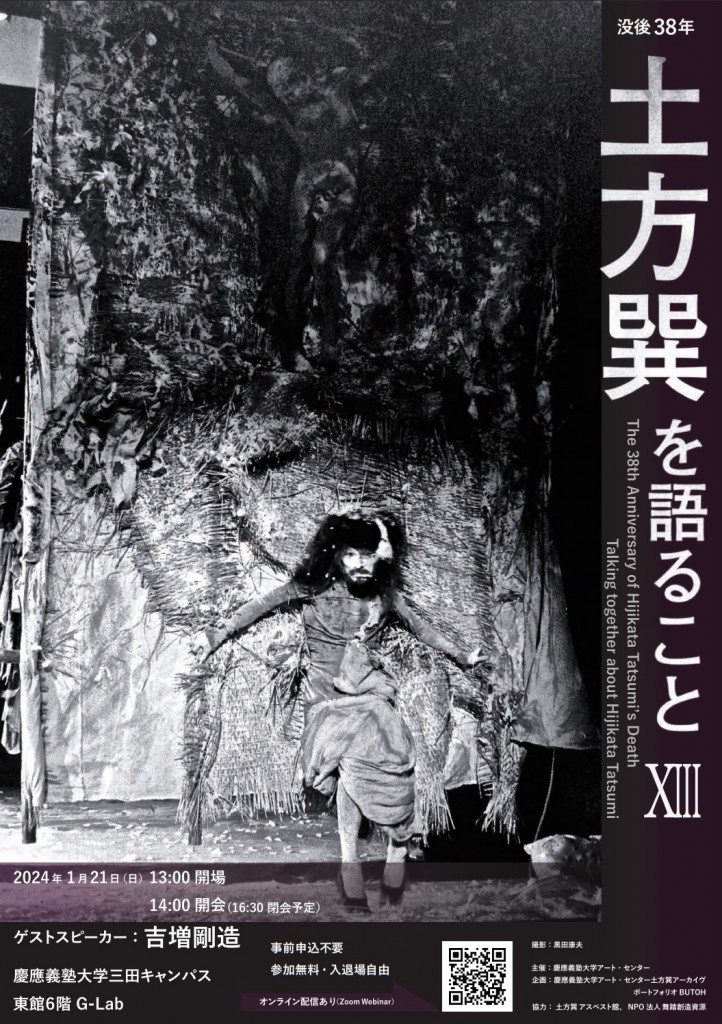

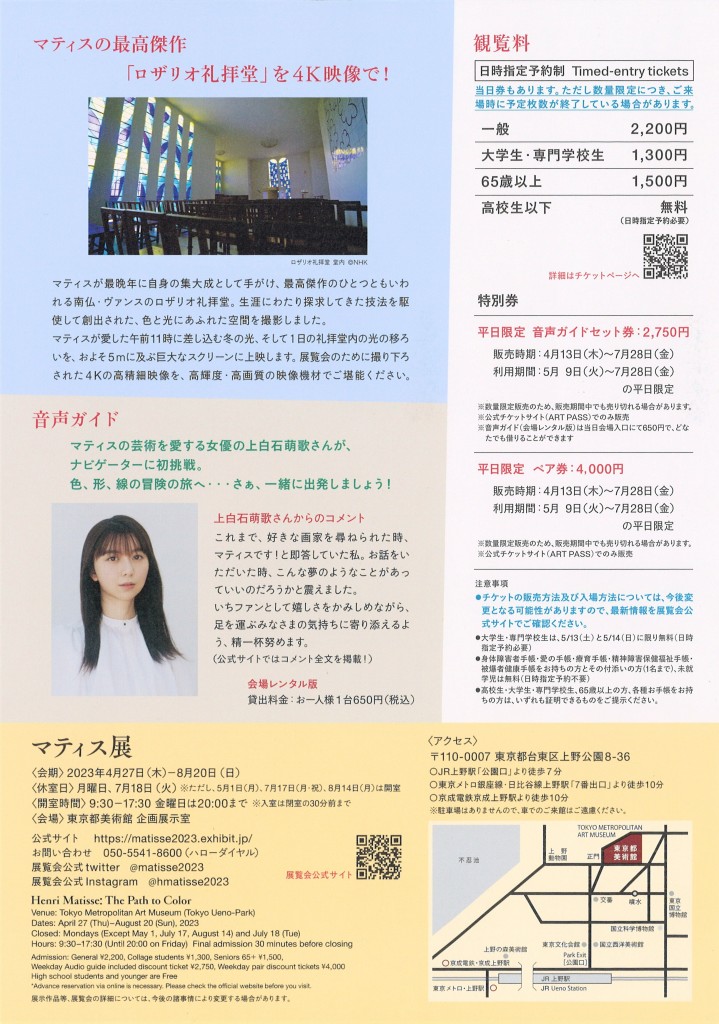

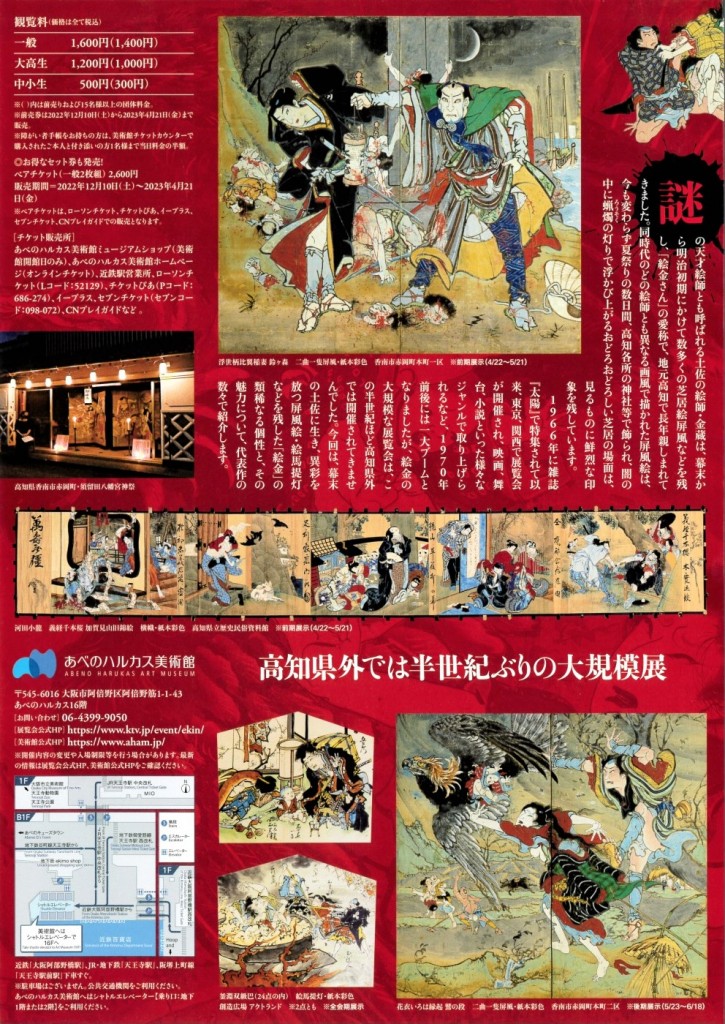

戸栗美術館

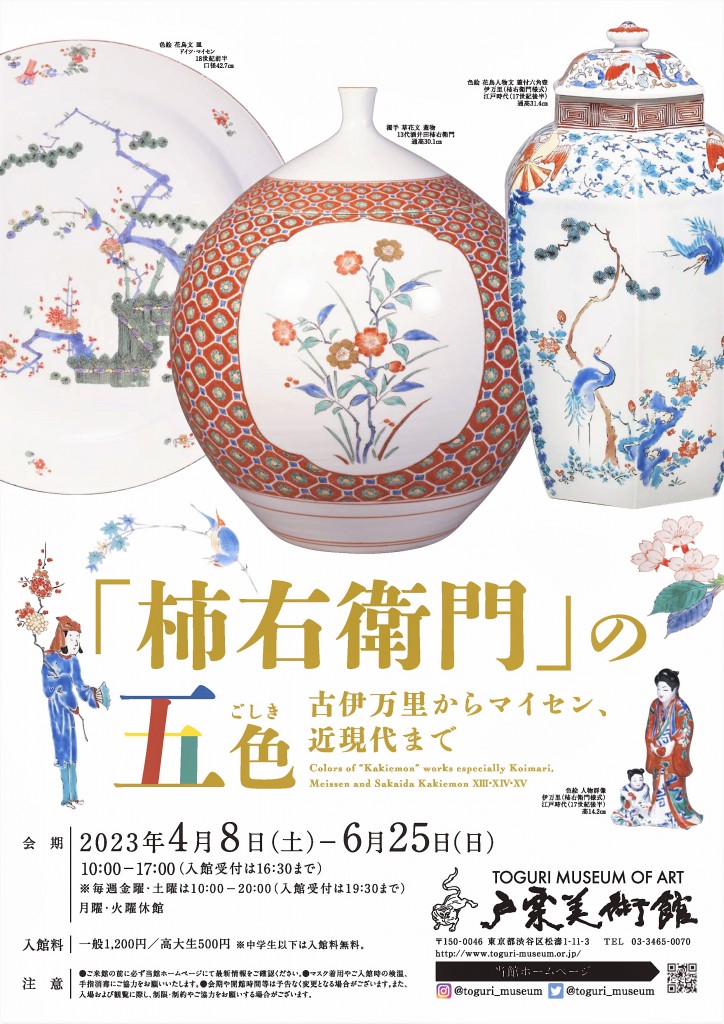

「柿右衛門」の五色

── 古伊万里からマイセン、近現代まで ──

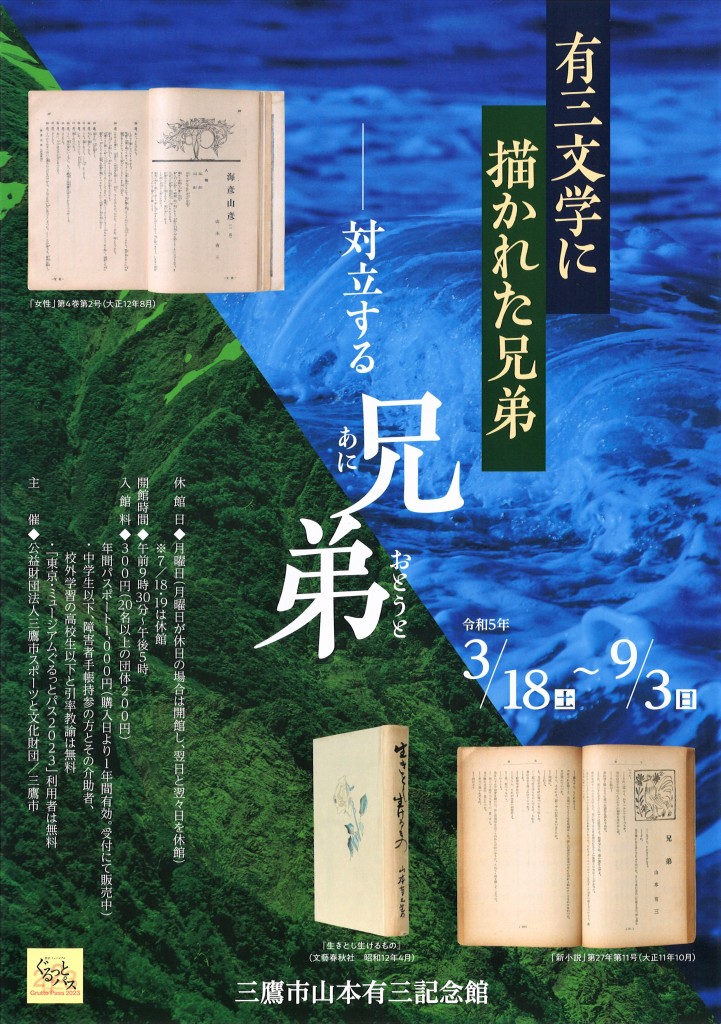

会 期 2023 年 4 月 8 日[土]- 6 月 25 日[日]

会 場 戸栗美術館 東京都渋谷区松濤 1-11-3

開館時間 10:00 - 17:00(入館受付は 16:30 まで)

* 金曜・土曜は 10:00 - 20:00(入館受付は 19:30 まで)

休 館 日 月曜・火曜

入 館 料 一 般 1,200 円 / 高大生 500 円 * 中学生以下は 入館料 無 料。

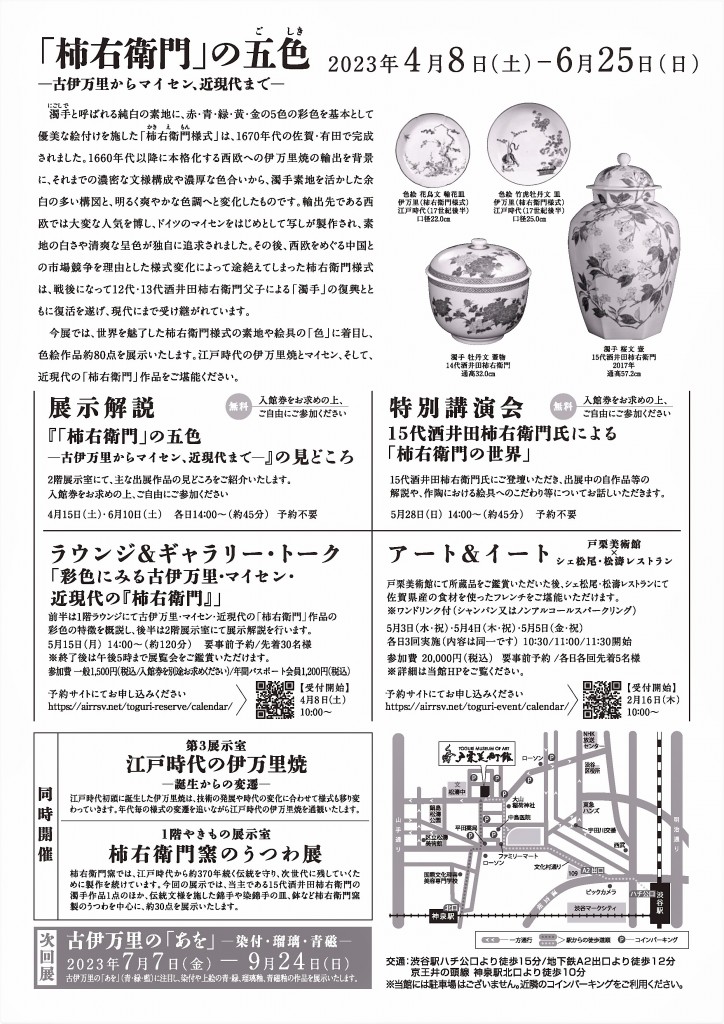

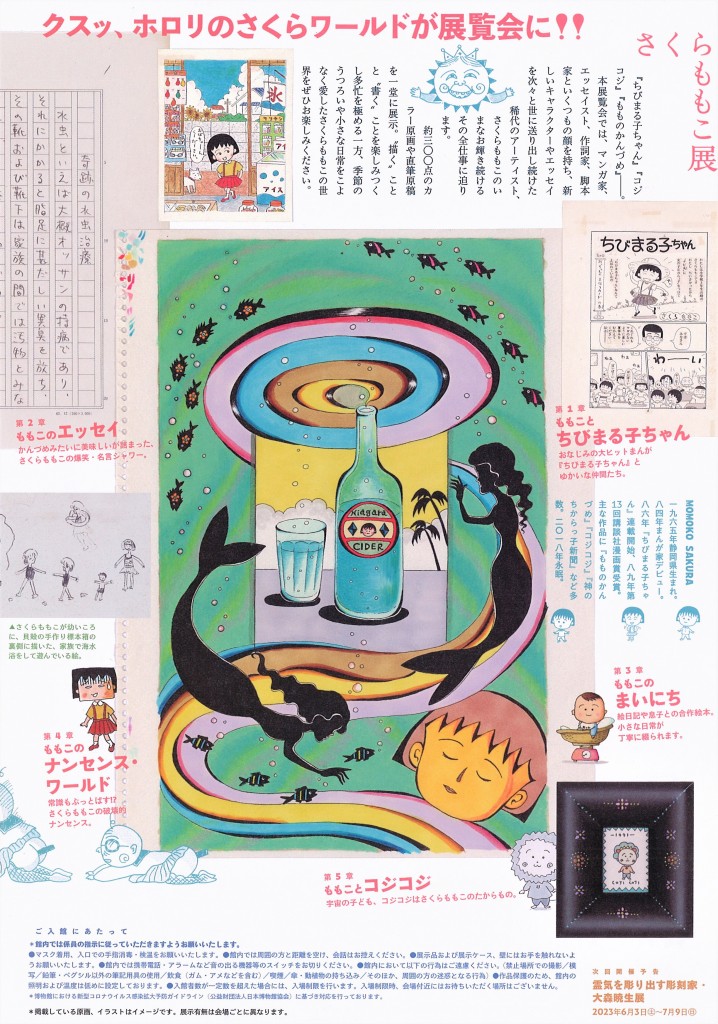

< 同 時 開 催 >

◇ 第3展示室「江戸時代の伊万里焼 ― 誕生からの変遷 ―」

江戸時代初頭に誕生した伊万里焼は、技術の発展や時代の変化に合わせて様式も移り変わっていきます。年代毎の様式の変遷を追いながら江戸時代の伊万里焼を通観いたします。

◇ やきもの展示室「柿右衛門窯のうつわ展」

柿右衛門窯では、江戸時代から約370年続く伝統を守り、次世代に残していくために製作を続けています。今回の展示では、当主である15代酒井田柿右衛門の濁手作品1点のほか、伝統文様を施した錦手や染錦手の皿、鉢など柿右衛門窯製のうつわを中心に、約30点を展示いたします。

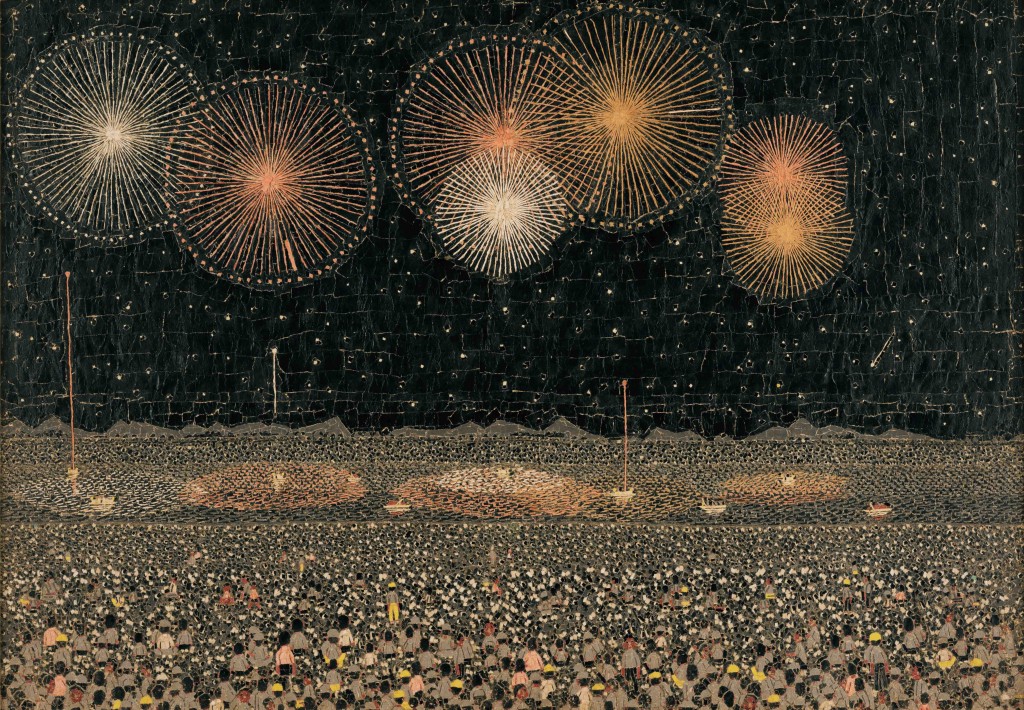

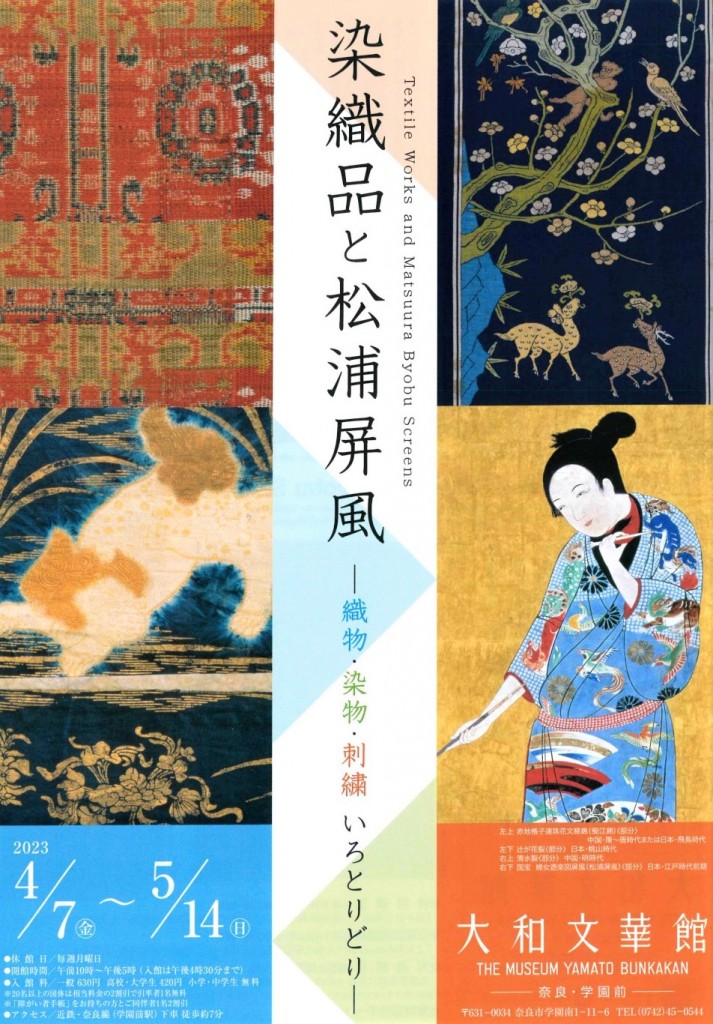

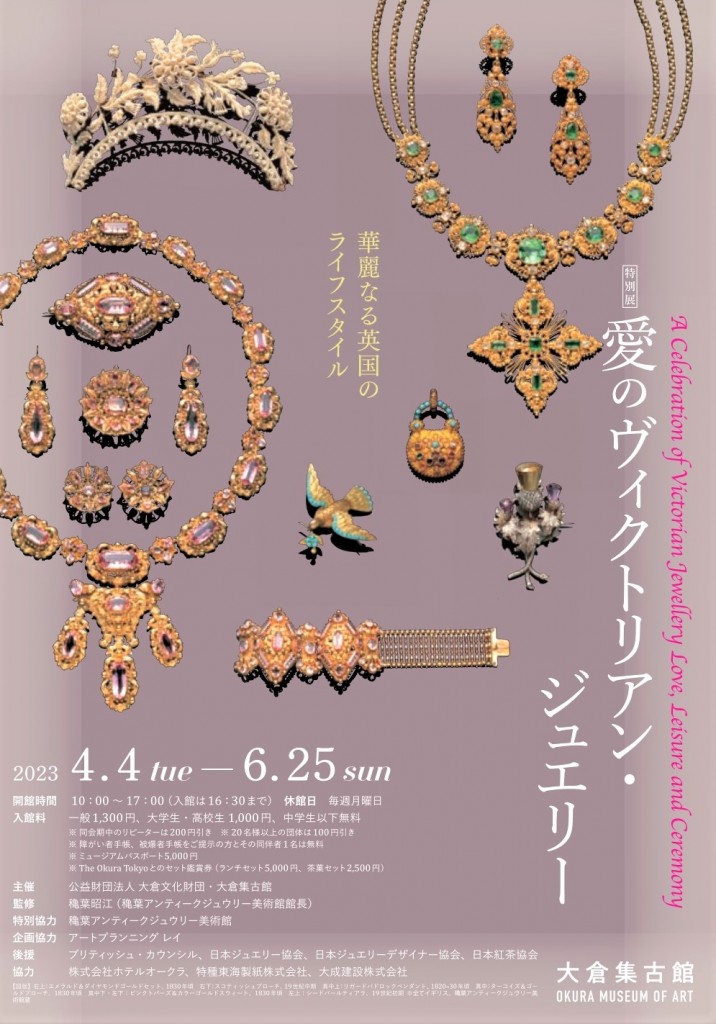

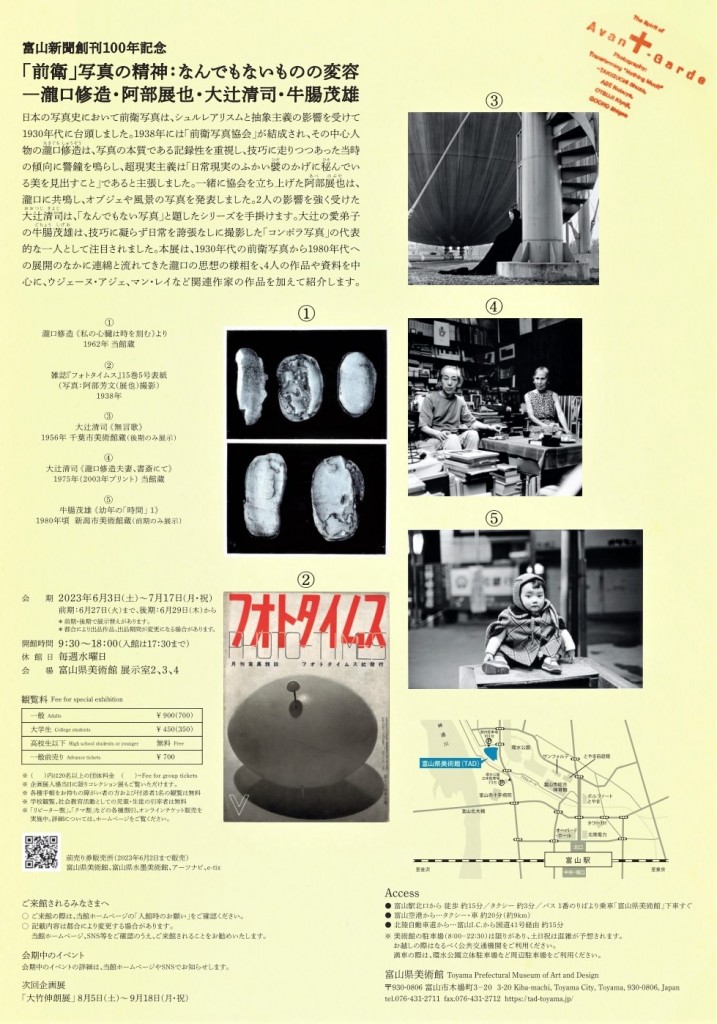

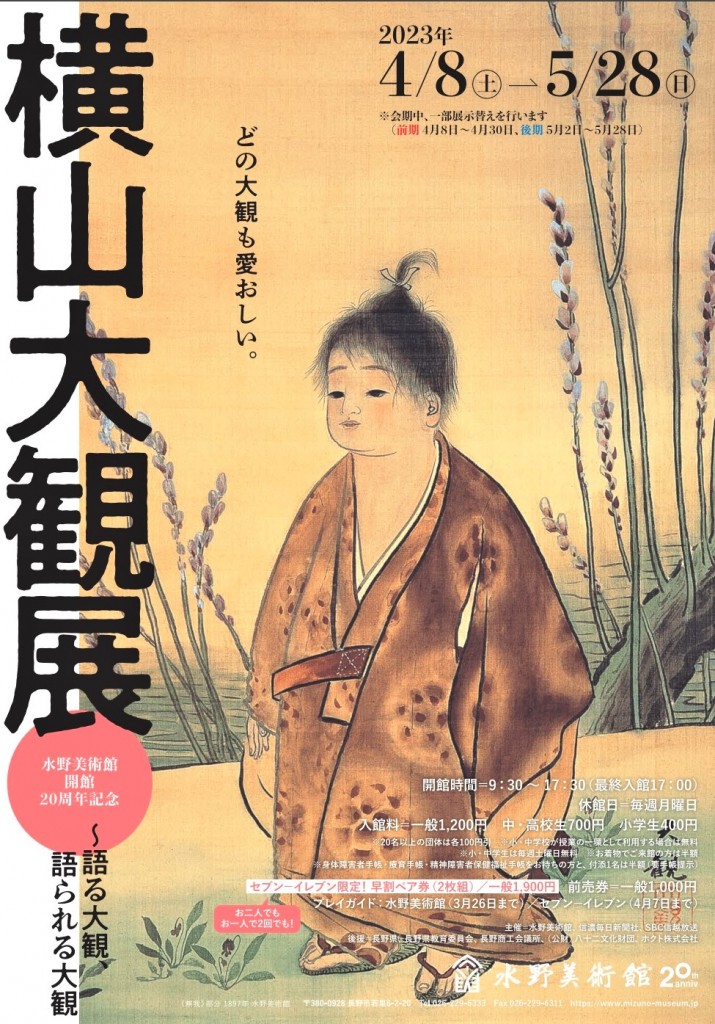

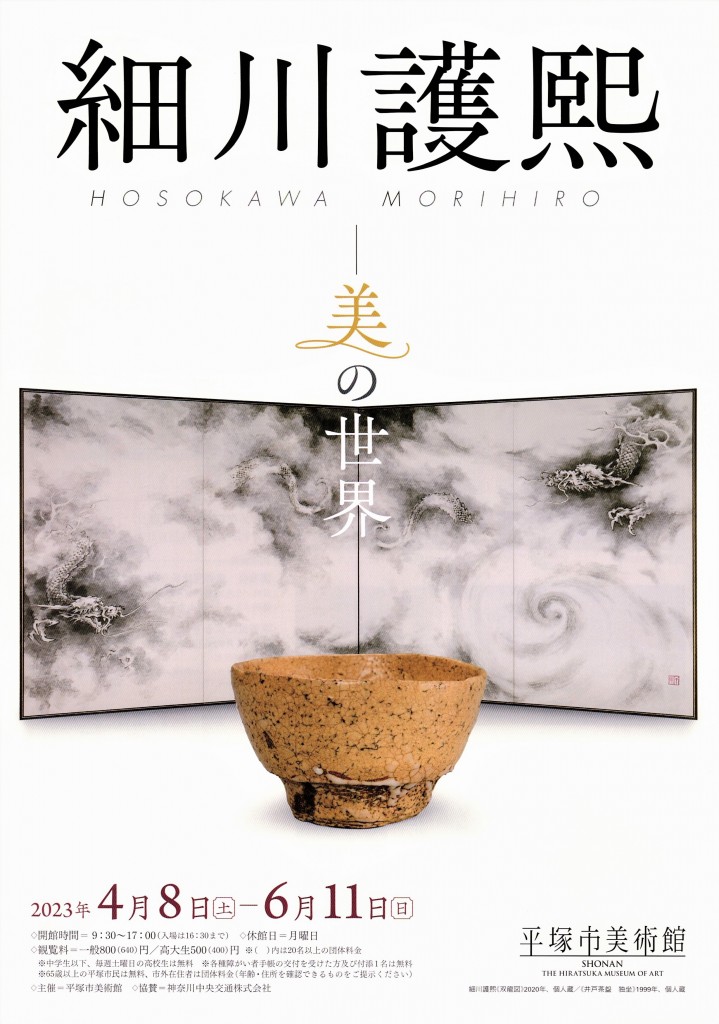

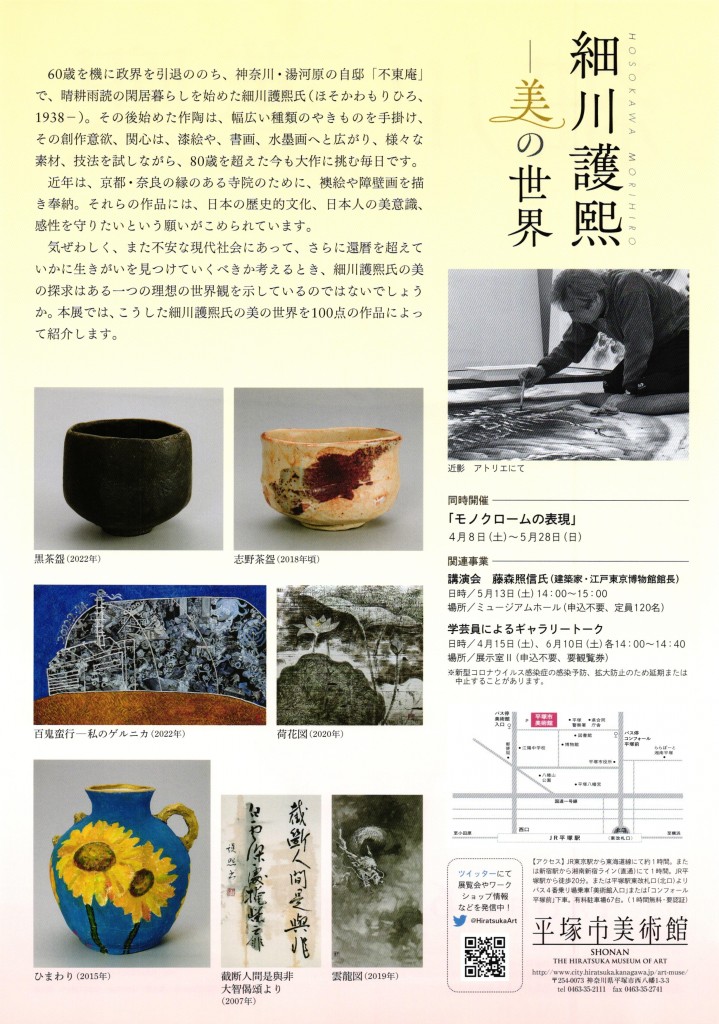

色絵 竹虎牡丹文 皿 伊万里(柿右衛門様式)

色絵 竹虎牡丹文 皿 伊万里(柿右衛門様式)

江戸時代(17世紀後半)口径25.0cm 戸栗美術館所蔵

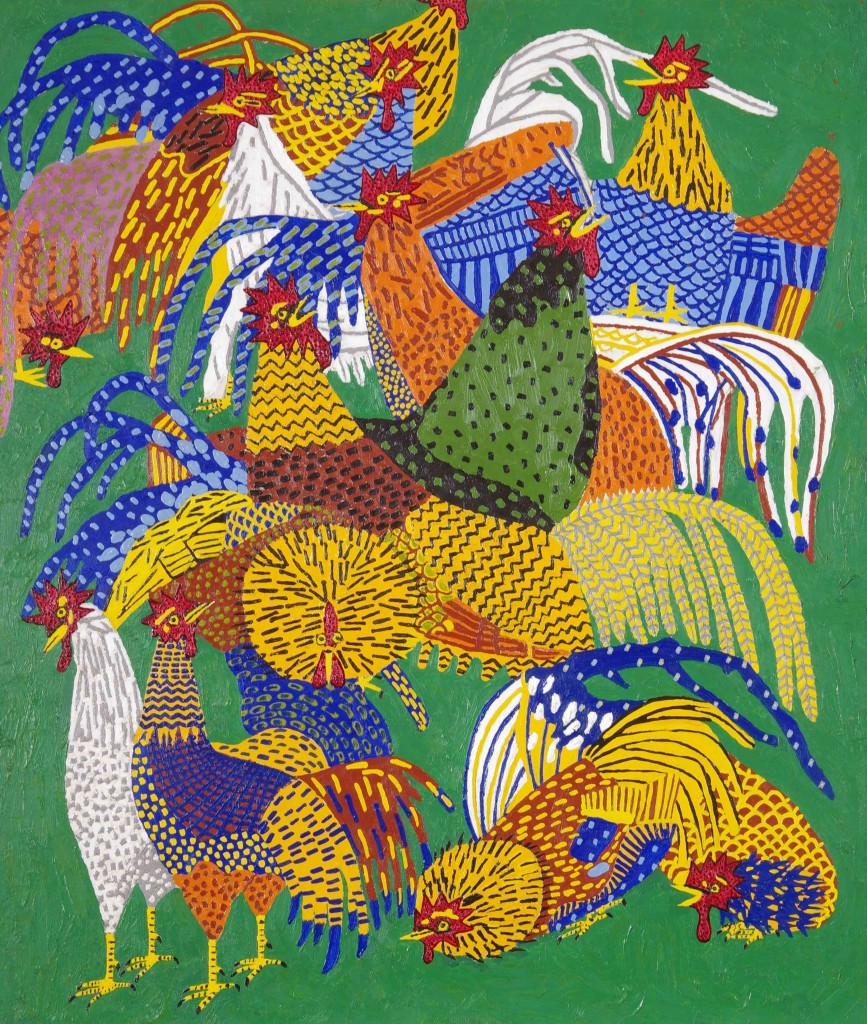

色絵 花鳥人物文 蓋付六角壺 伊万里(柿右衛門様式)

色絵 花鳥人物文 蓋付六角壺 伊万里(柿右衛門様式)

江戸時代(17世紀後半)通高31.4cm 戸栗美術館所蔵

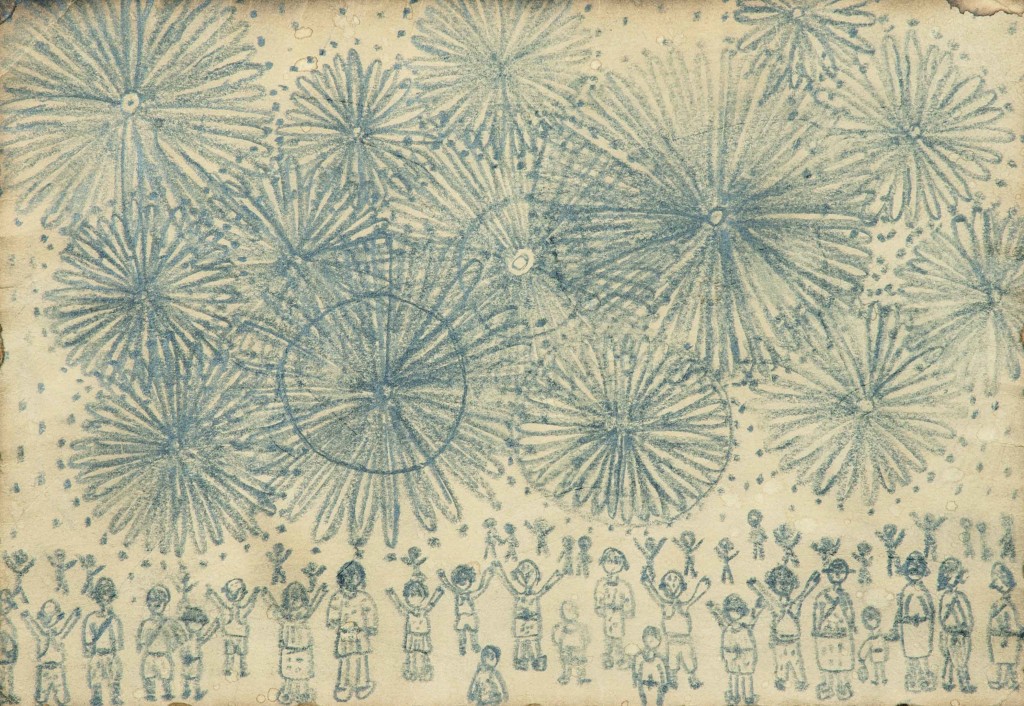

色絵 花鳥文 皿 ドイツ・マイセン

色絵 花鳥文 皿 ドイツ・マイセン

18世紀前半 口径42.7cm 戸栗美術館所蔵

──────────────────────

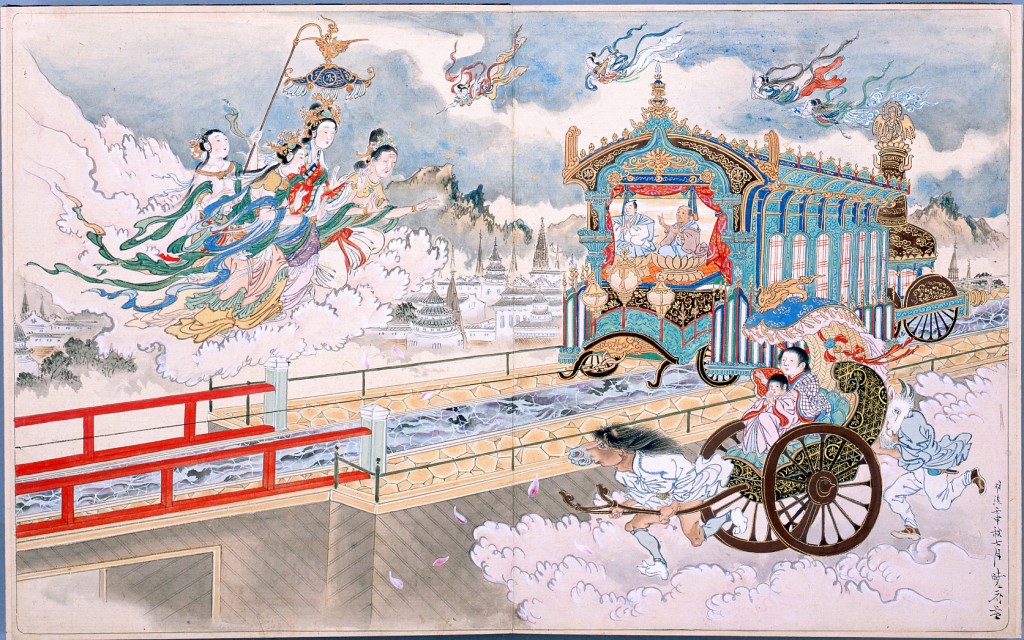

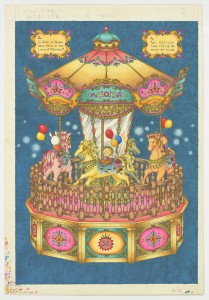

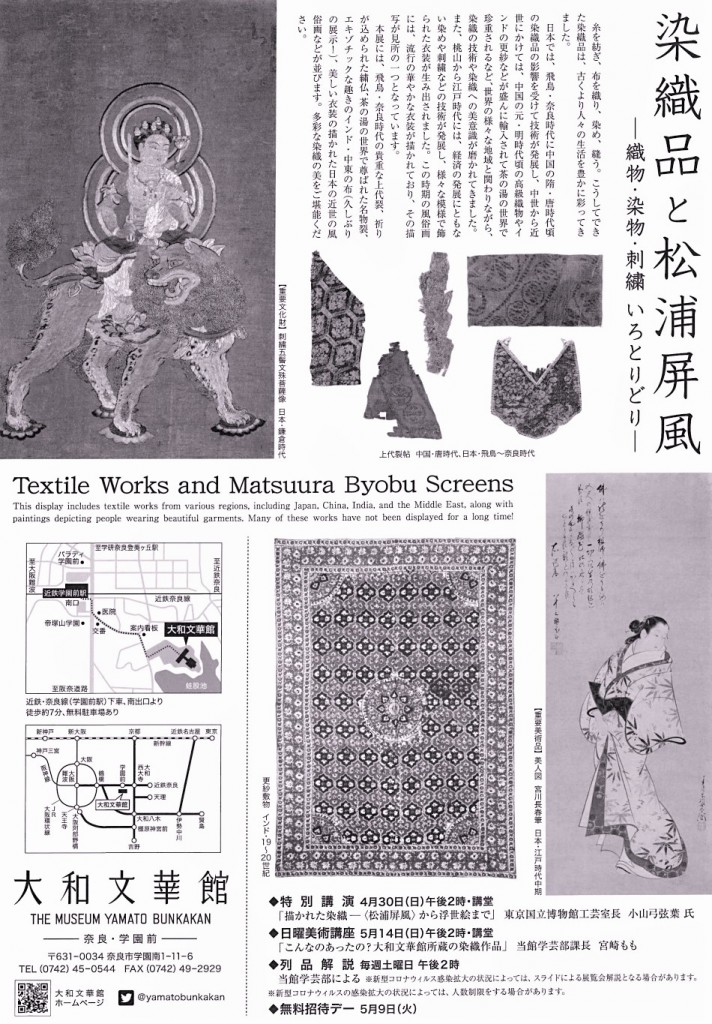

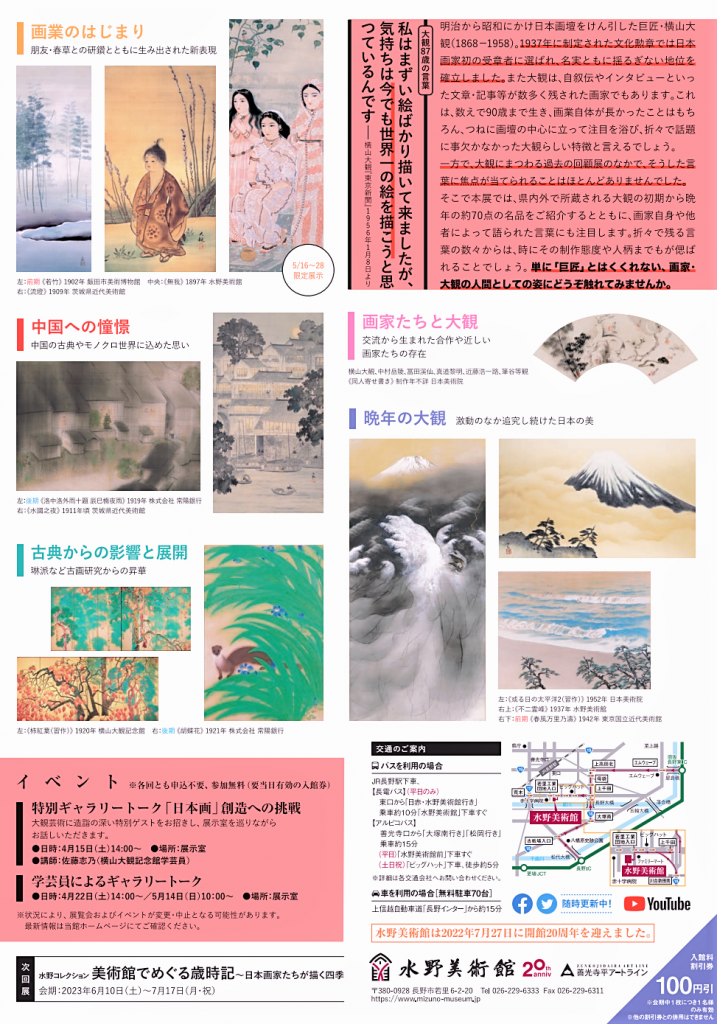

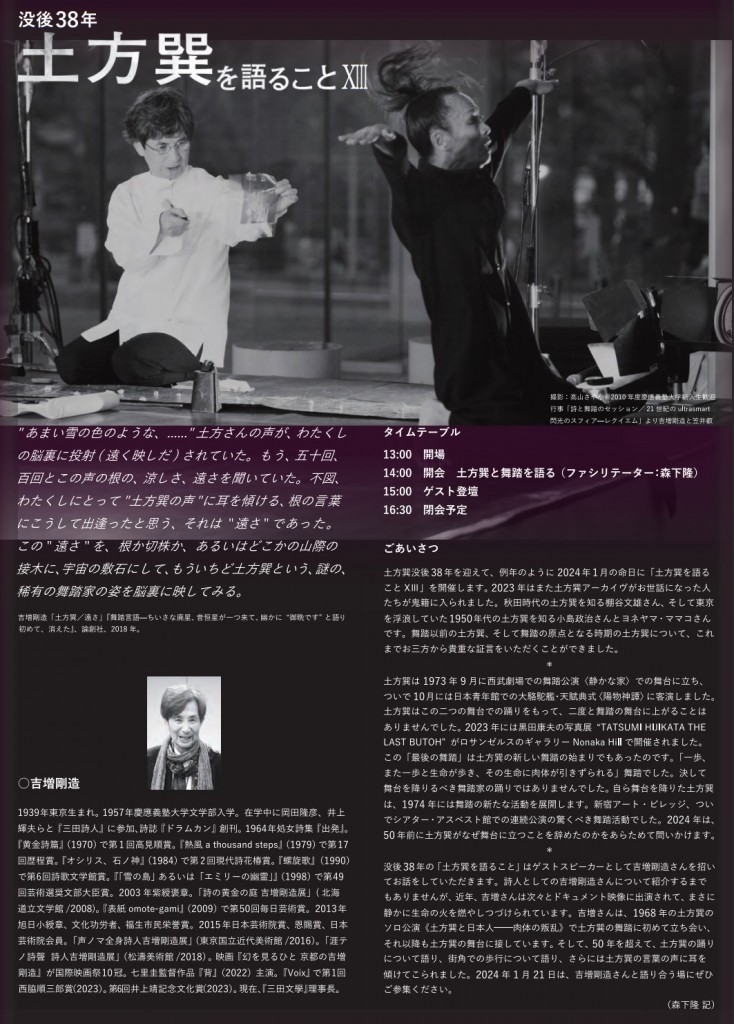

「濁手 – にごしで」と呼ばれる純白の素地に、赤・青・緑・黄・金の 5 色の彩色を基本として優美な絵付けを施した「柿右衛門 – かきえもん – 様式」は、1670年代の佐賀・有田で完成されました。1660年代以降に本格化する西欧への伊万里焼の輸出を背景に、それまでの濃密な文様構成や、濃厚な色合いから、濁手素地を活かした、余白の多い構図と、明るく爽やかな色調へと変化したものです。輸出先である西欧では大変な人気を博し、ドイツのマイセンをはじめとして写しが製作され、素地の白さや、清爽な呈色が独自に追求されました。

その後、西欧をめぐる中国との市場競争を理由とした様式変化によって途絶えてしまった柿右衛門様式は、戦後になって12代・13代酒井田柿右衛門父子による「濁手」の復興とともに復活を遂げ、現代にまで受け継がれています。

今展では、世界を魅了した柿右衛門様式の素地や、絵具の「色」に着目し、色絵作品約80点を展示します。江戸時代の伊万里焼とマイセン、そして近現代の「柿右衛門」作品をご堪能ください。

※ 展示作品の写真画像は戸栗美術館から拝借しました。二次流用などはご遠慮ください。

※ 感染症予防対応実施中。下掲詳細を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 戸栗美術館 ]