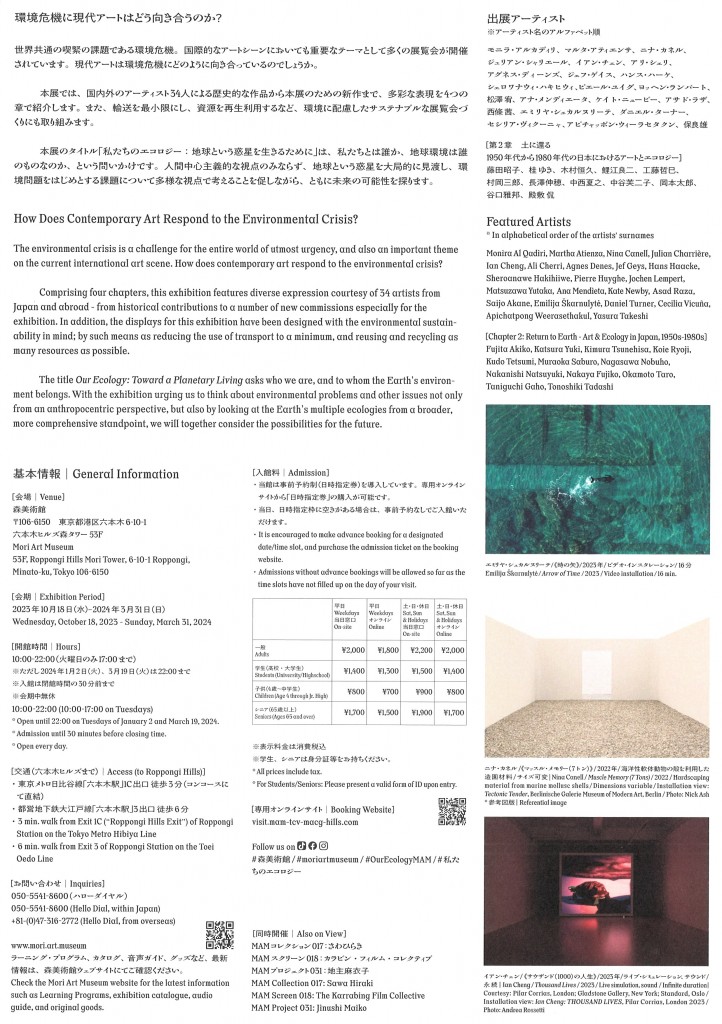

長崎県美術館

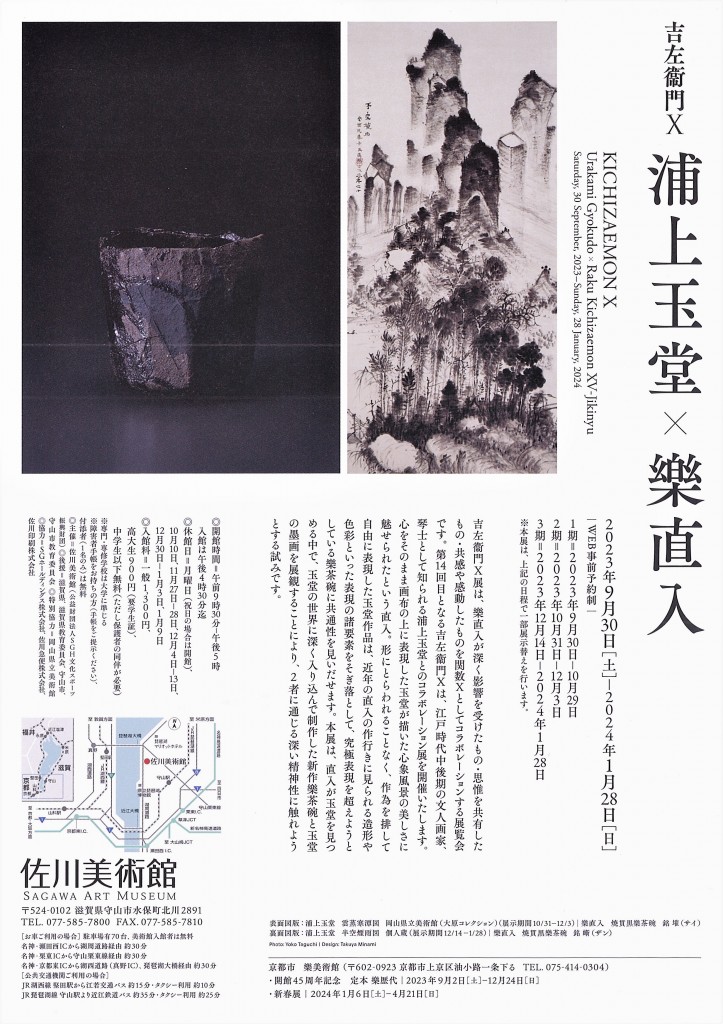

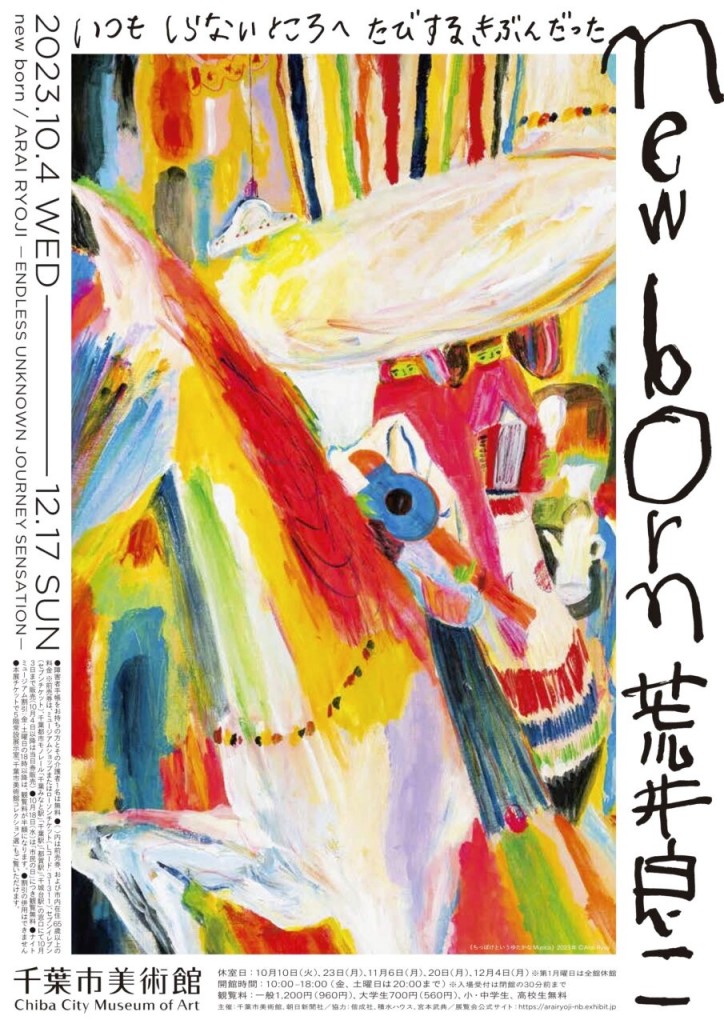

浪漫の光芒 ── 永見徳太郎と長崎の近代

会 期 2023年10月14日[土]- 2024年1月8日[月・祝]* 会期中一部展示替えがあります

前 期:10月14日[土]- 11月 5 日[日]

中 期:11月 7 日[火]- 11月26日[日]

後 期:11月28日[火]- 2024年1月8日[月・祝]

開館時間 10:00 - 20:00(1月2日、3日は18:00まで)* 最終入場は閉館の30分前まで

休 室 日 10月23日㈪、11月6日㈪、13日㈪、27日㈪、12月11日㈪、25日㈪、

年末年始:12月29日㈮ - 2024年1月1日[元日] * 11月6日㈪ は本展以外は開館。

会 場 長崎県美術館 企画展示室

850-0862 長崎県長崎市出島町2番1号 TEL:095-833-2110 / FAX:095-833-2115

観 覧 料 一 般 1,200円、大学生・70歳以上 1,000円、高校生以下 無料

* 各種割引、優待情報、関連イベント情報などは下掲詳細参照

特別協力 神戸市立博物館

共 催 長崎新聞社、NBC長崎放送、KTNテレビ長崎

主 催 長崎県、長崎県美術館

────────────────────

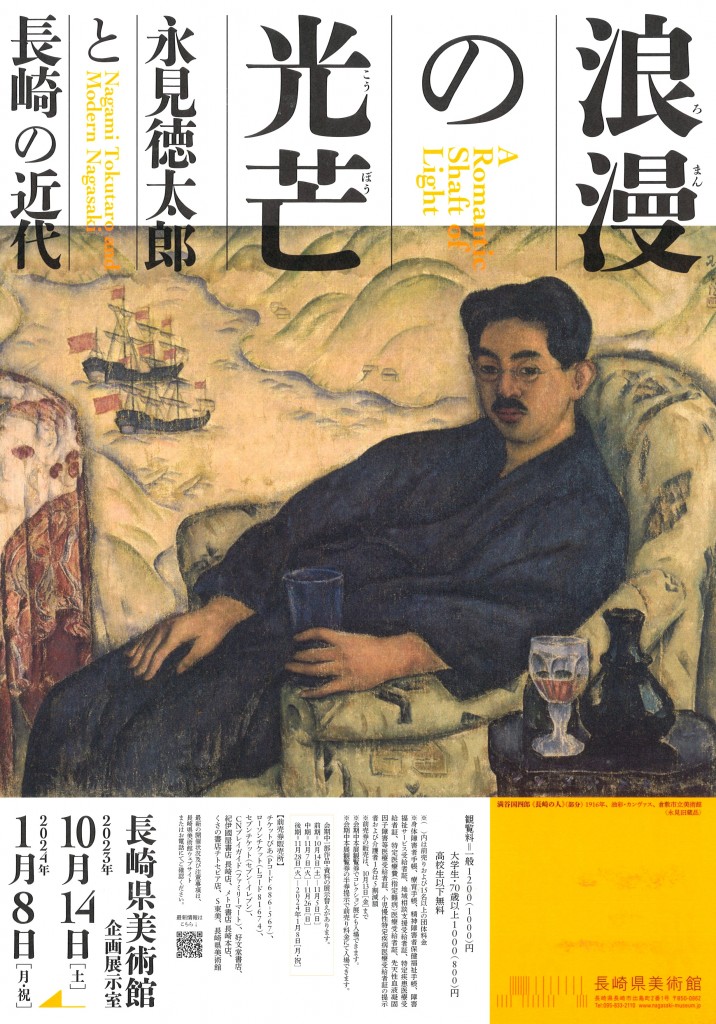

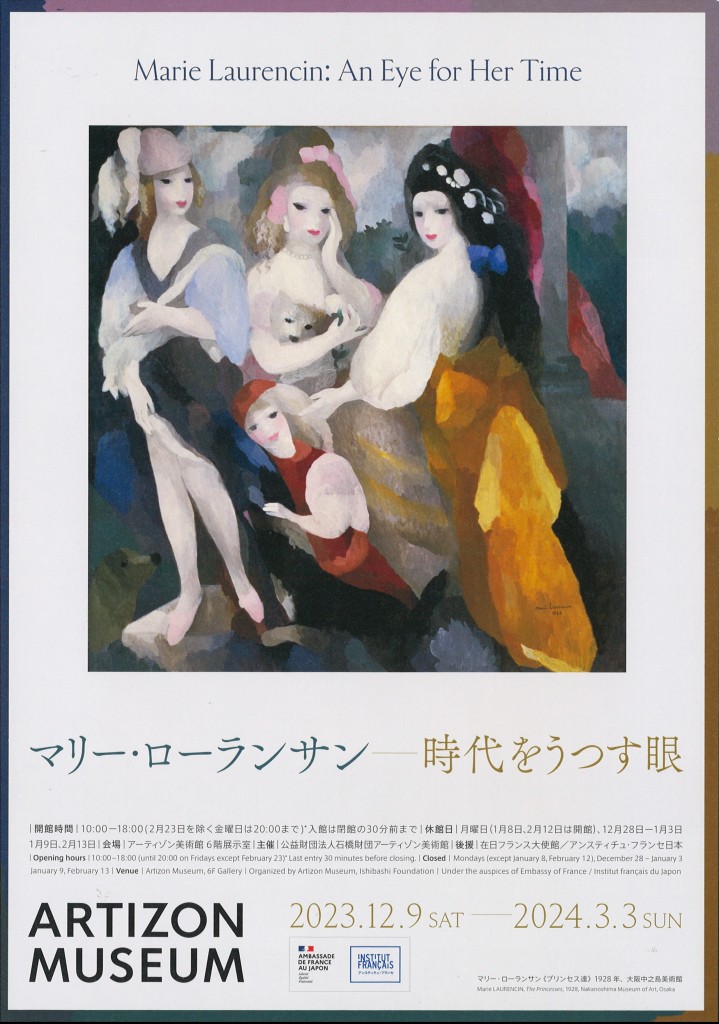

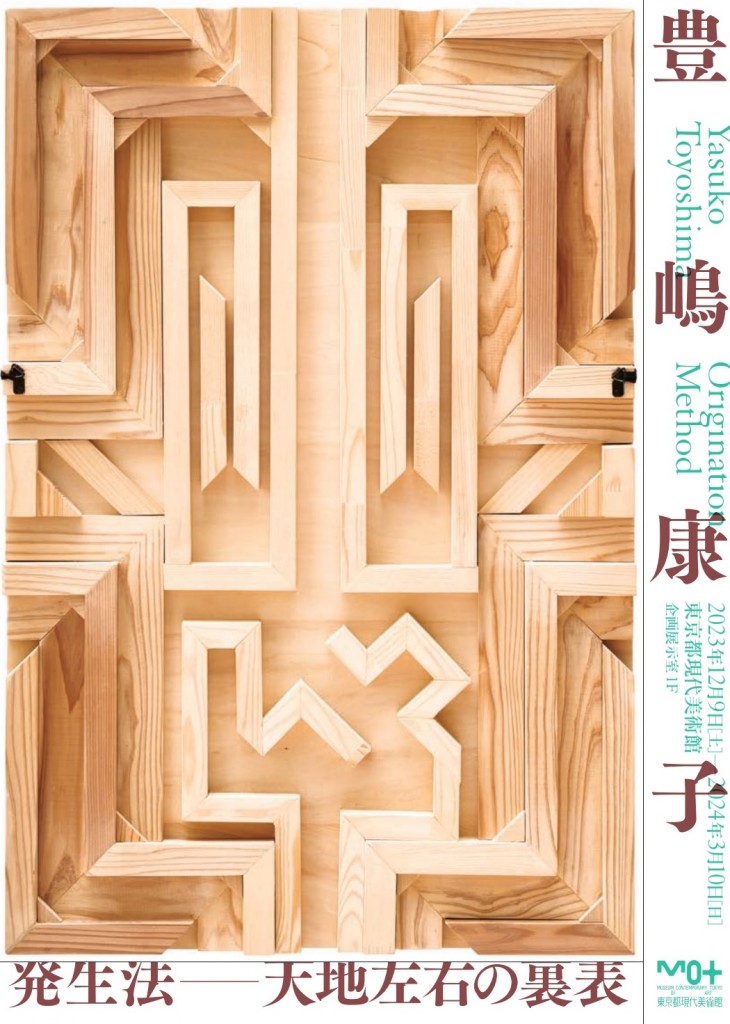

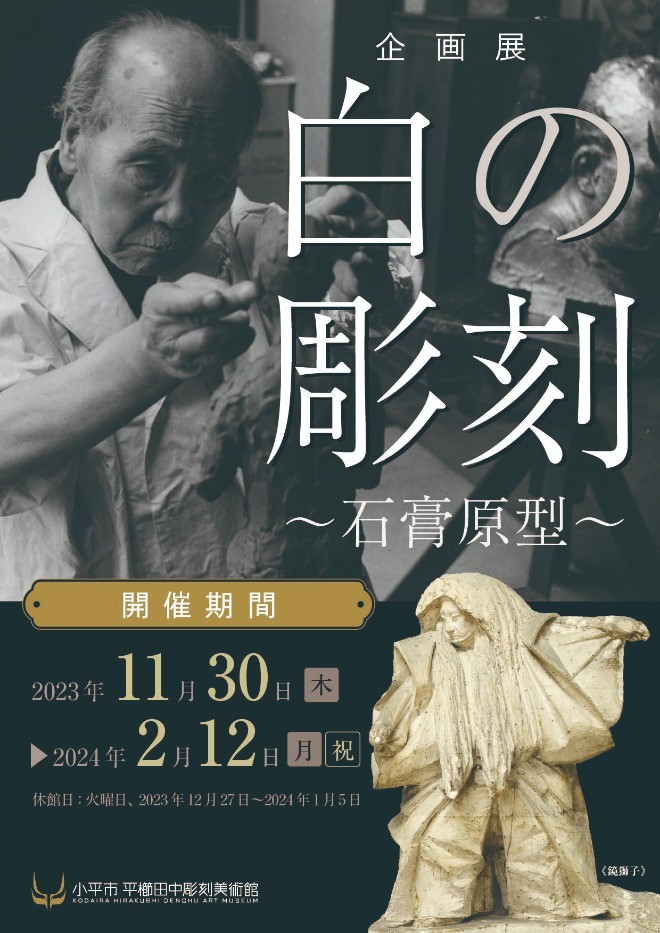

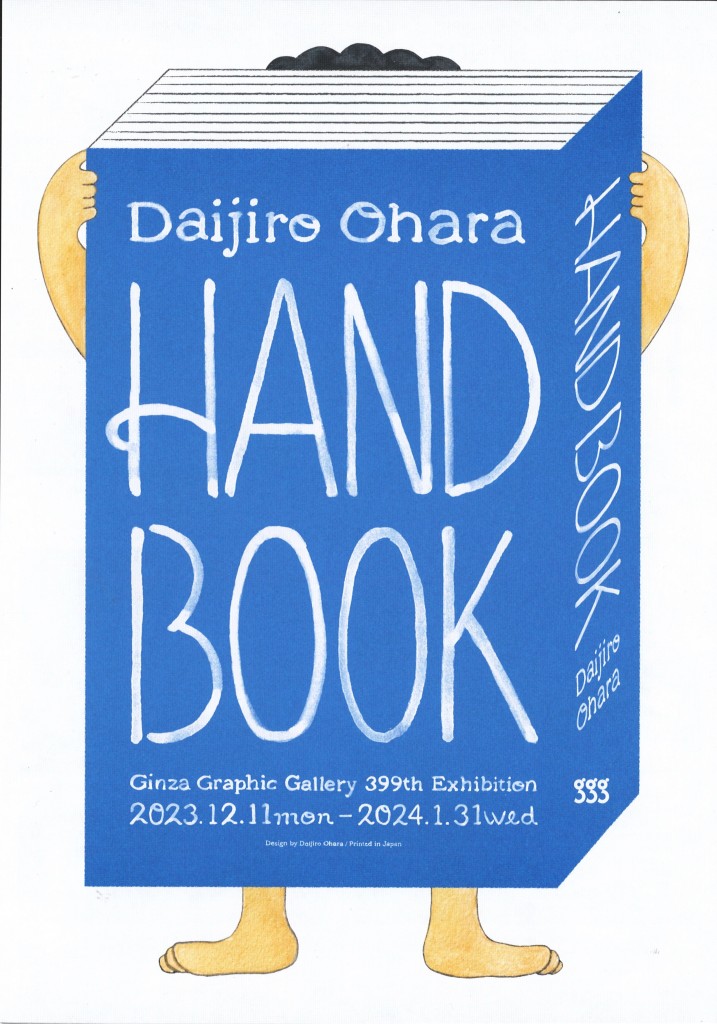

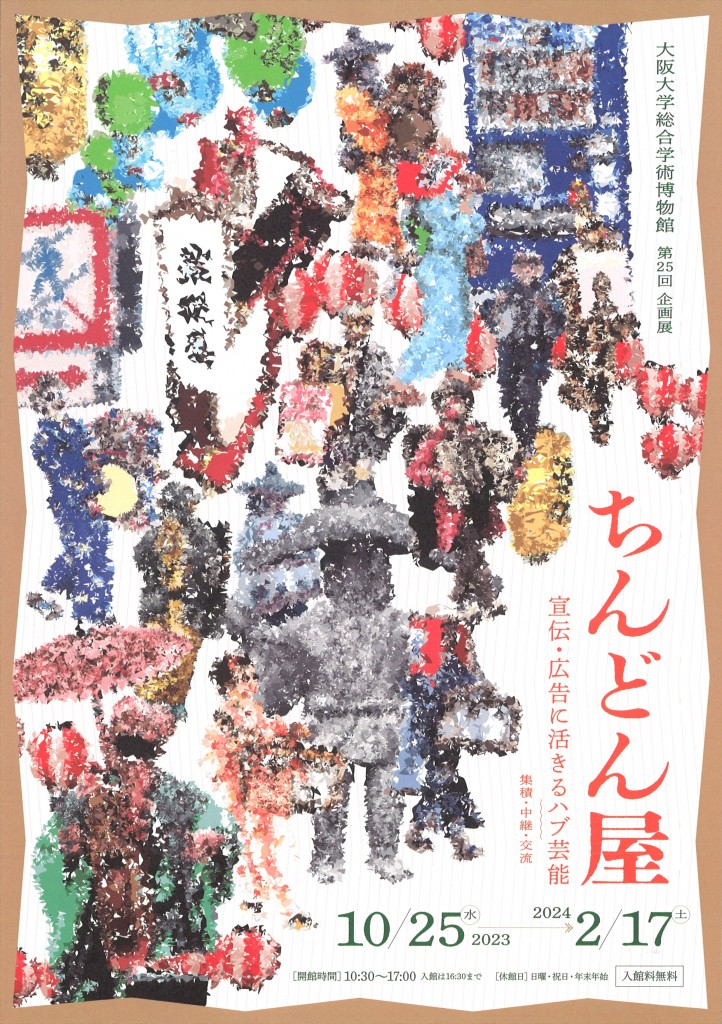

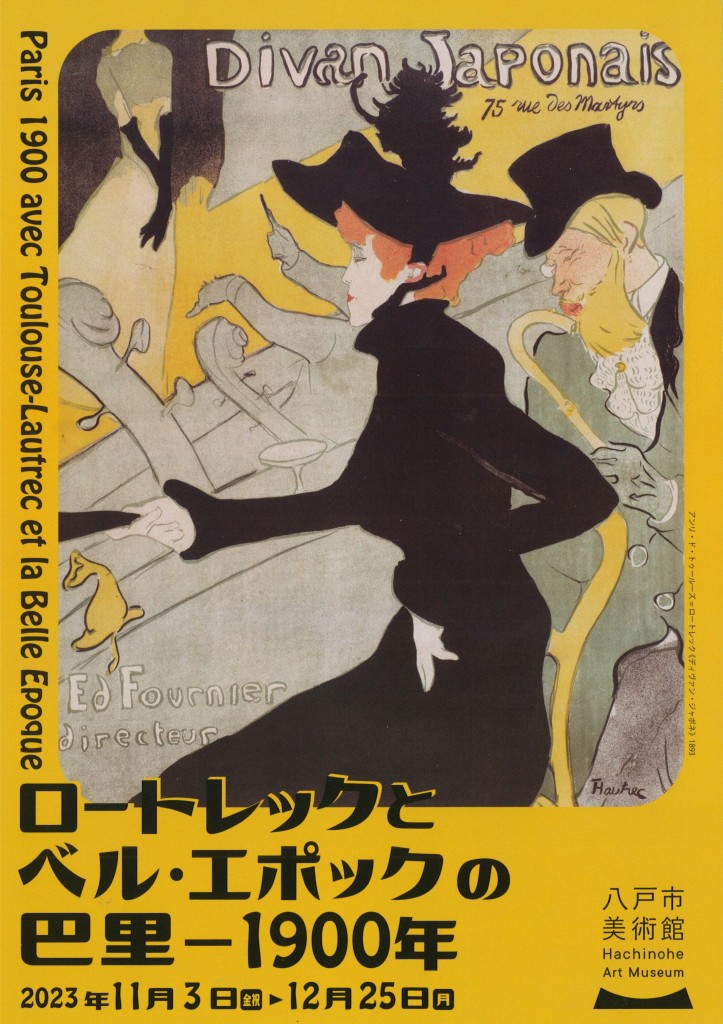

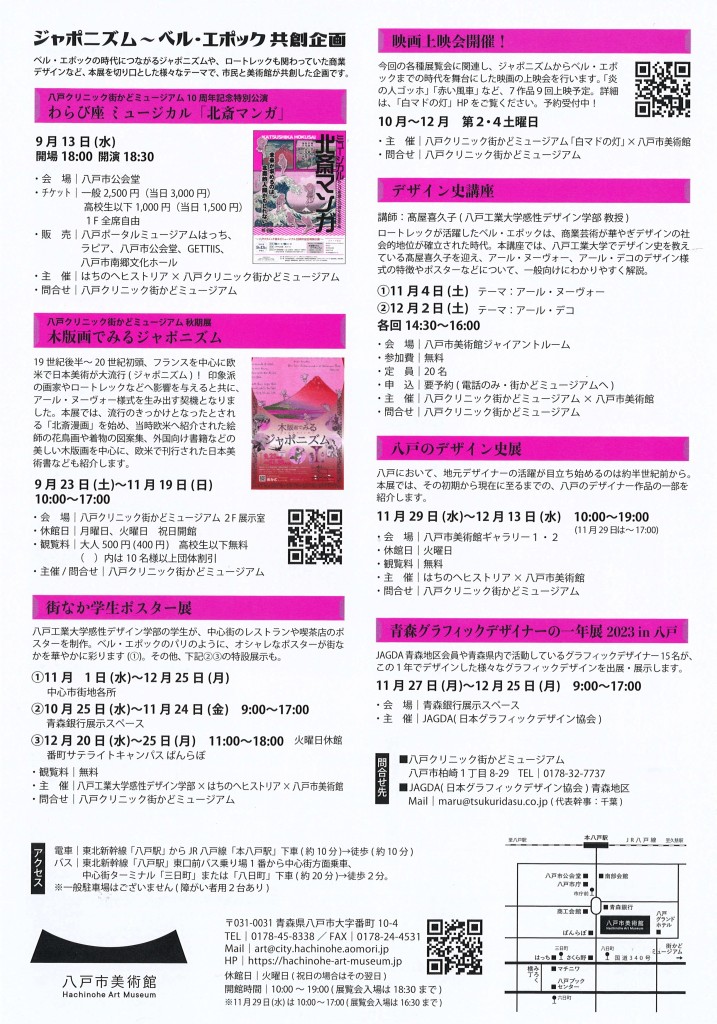

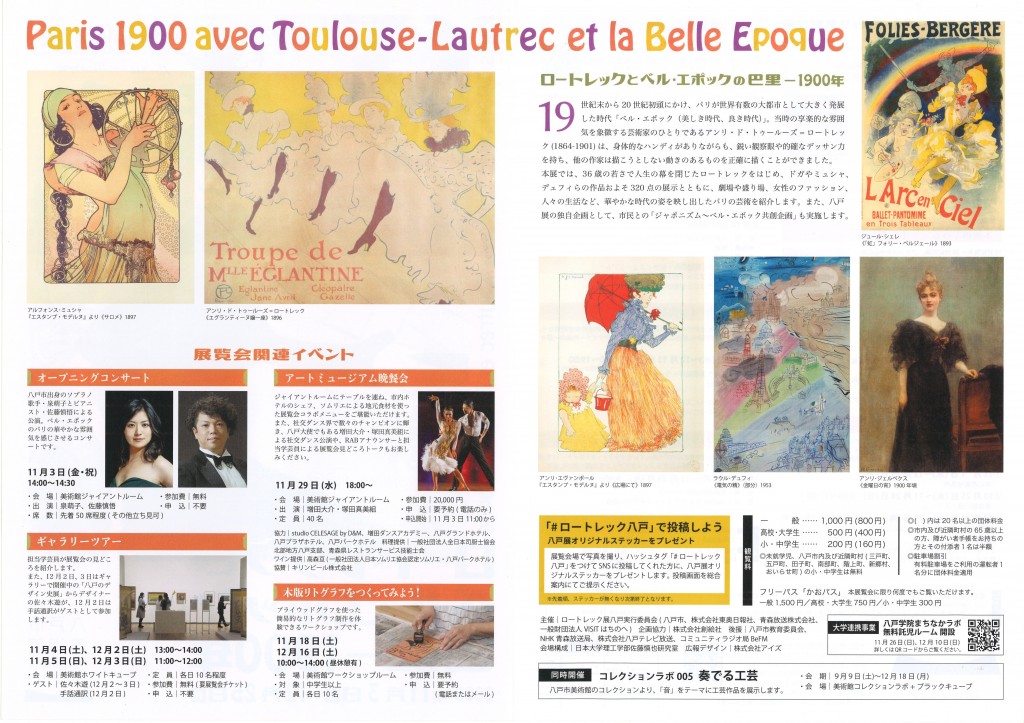

長崎が生んだ稀代の文化人、永見徳太郎の全貌に迫る はじめての展覧会

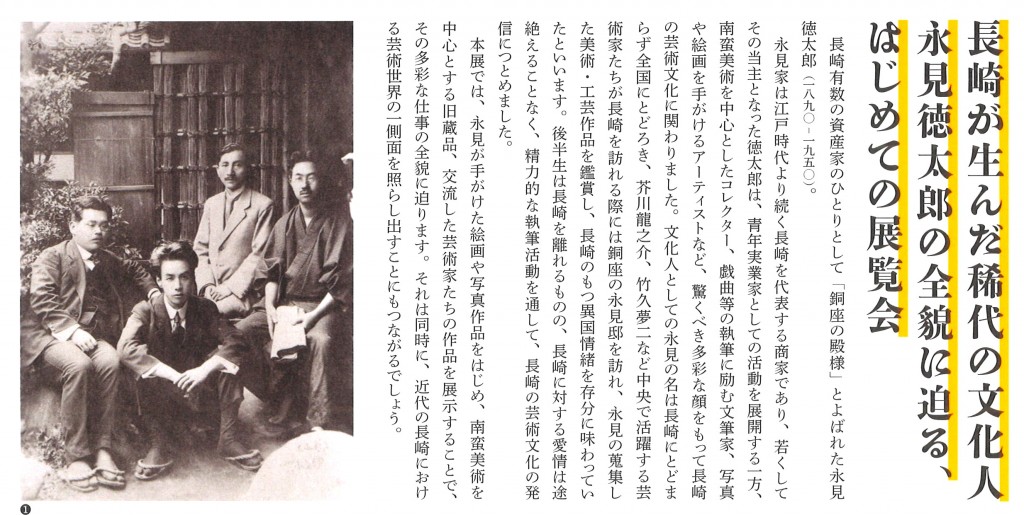

長崎有数の資産家のひとりとして「銅座の殿様」とよばれた永見徳太郎(1890-1950)。

永見家は江戸時代より続く長崎を代表する商家であり、若くしてその当主となった徳太郎は、青年実業家としての活動を展開する一方、南蛮美術を中心としたコレクター、戯曲等の執筆に励む文筆家、写真や絵画を手がけるアーティストなど、驚くべき多彩な顔をもって長崎の芸術文化に関わりました。

文化人としての永見の名は長崎にとどまらず全国にとどろき、芥川龍之介、竹久夢二など中央で活躍する芸術家たちが長崎を訪れる際には、銅座の永見邸を訪れ、永見の蒐集した美術・工芸作品を鑑賞し、長崎のもつ異国情緒を存分に味わっていたといいます。後半生は長崎を離れるものの、長崎に対する愛情は途絶えることなく、精力的な執筆活動を通して、長崎の芸術文化の発信につとめました。

本展では、永見が手がけた絵画や写真作品をはじめ、南蛮美術を中心とする旧蔵品、交流した芸術家たちの作品を展示することで、その多彩な仕事の全貌に迫ります。それは同時に、近代の長崎における芸術世界の一側面を照らし出すことにもつながるでしょう。

☆ 活版アラカルト掲載図版のほとんどは、画面をクリック or タップすると拡大表示されます ☆

☆ 活版アラカルト掲載図版のほとんどは、画面をクリック or タップすると拡大表示されます ☆

< 本展のみどころ >

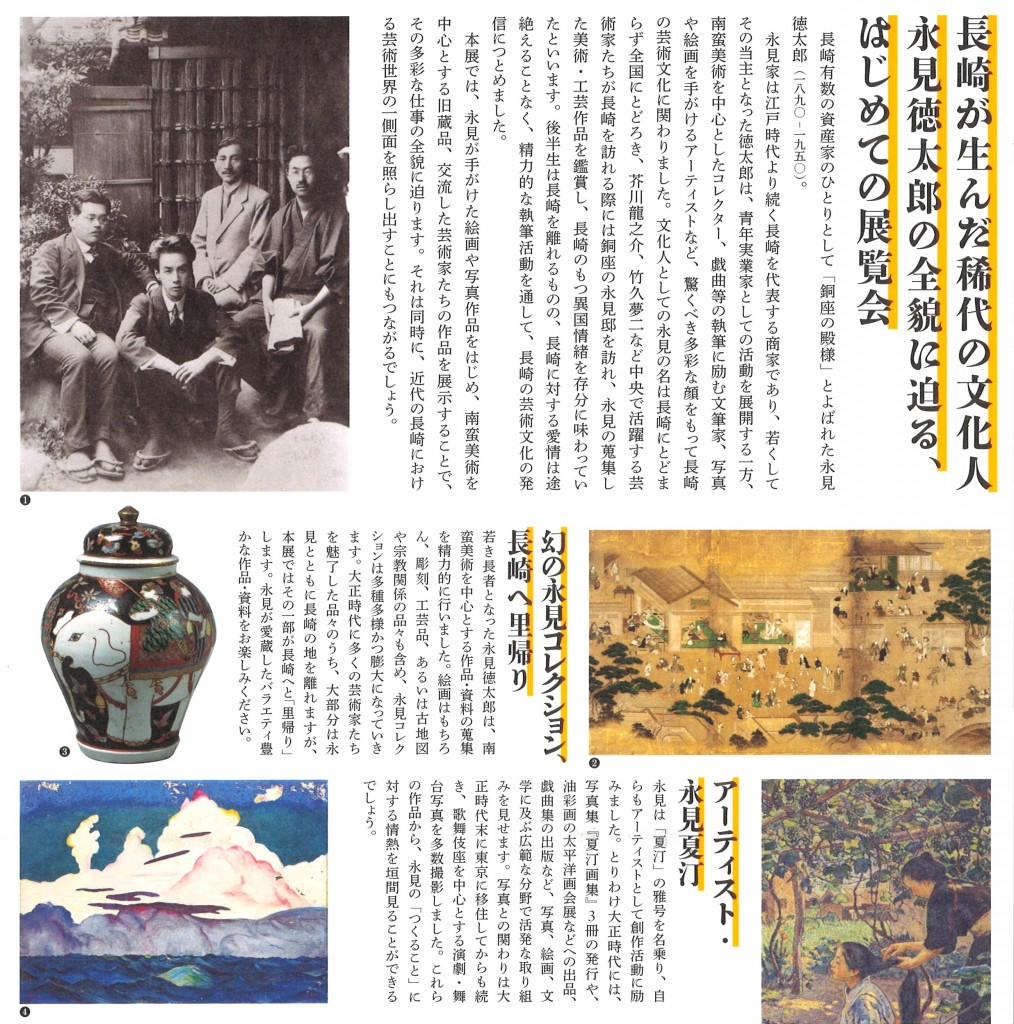

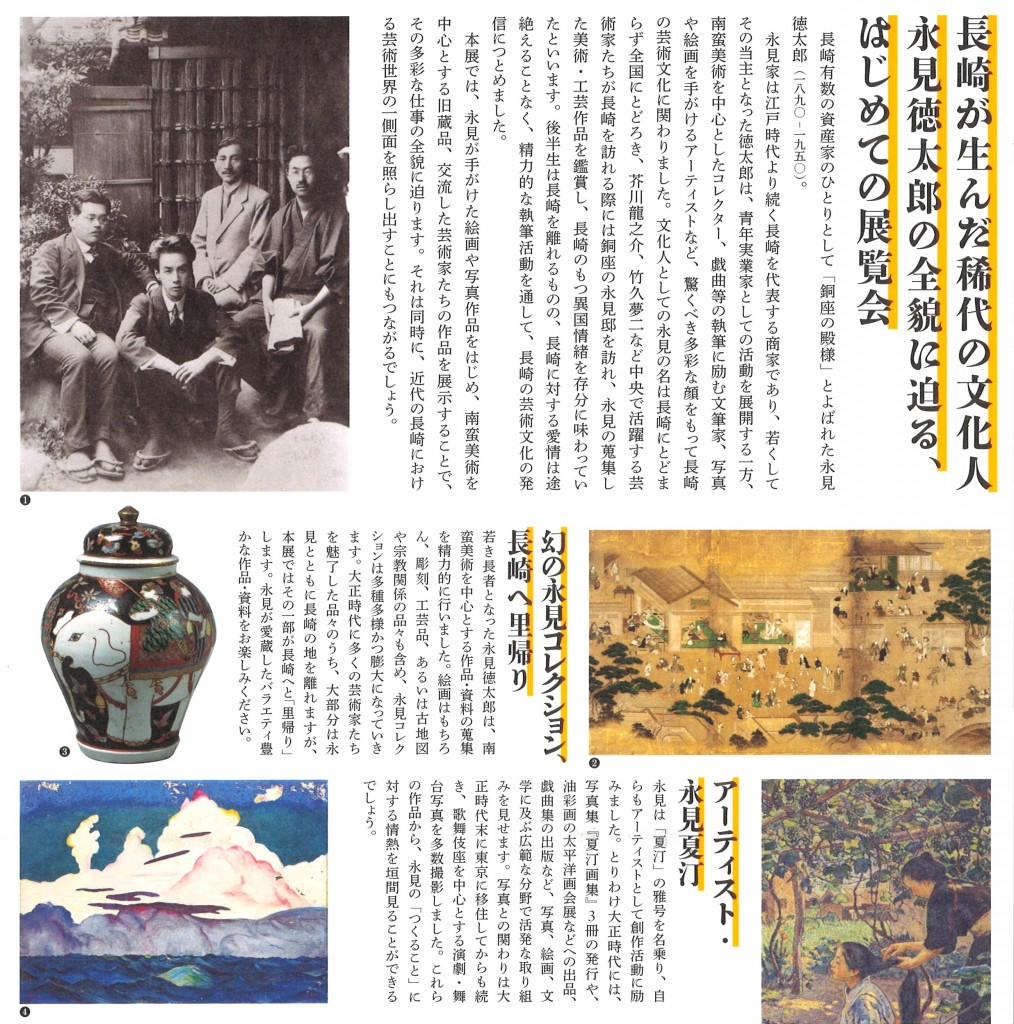

◆ 幻の永見コレクション、長崎へ里帰り

若き長者となった永見徳太郎は、南蛮美術を中心とする作品・資料の蒐集を精力的に行いました。絵画はもちろん、彫刻、工芸品、あるいは古地図や宗教関係の品々も含め、永見コレクションは多種多様かつ膨大になっていきます。大正時代に多くの芸術家たちを魅了した品々のうち、大部分は永見とともに長崎の地を離れますが、本展ではその一部が長崎へと「里帰り」します。永見が愛蔵したバラエティ豊かな作品・資料をお楽しみください。

◆ アーティスト・永見夏汀

永見は「夏汀」の雅号を名乗り、自らもアーティストとして創作活動に励みました。とりわけ大正時代には、写真集『夏汀画集』3冊の発行や、油彩画の太平洋画会展などへの出品、戯曲集の出版など、写真、絵画、文学に及ぶ広範な分野で活発な取り組みを見せます。写真との関わりは大正時代末に東京に移住してからも続き、歌舞伎座を中心とする演劇・舞台写真を多数撮影しました。これらの作品から、永見の「つくること」に対する情熱を垣間見ることができるでしょう。

◆ 名だたる芸術家たちと結んだ、豊かな交流

蒐集や創作の発表により文化人として広く知られるようになった永見は、満谷国四郎、前田青邨ら画家、芥川龍之介や谷崎潤一郎、菊池寛ら文学者、市川猿之助ら演劇関係者など、数多くの芸術家たちと交友を結びました。永見は彼らを自邸であつくもてなし、時には彼らの作品を買い求めました。竹久夢二や南薫造といった中央で活躍した画家や、渡辺与平ら長崎が生んだ画家たちを中心に、永見ゆかりの作品を通して、その豊かな交友関係に迫ります。

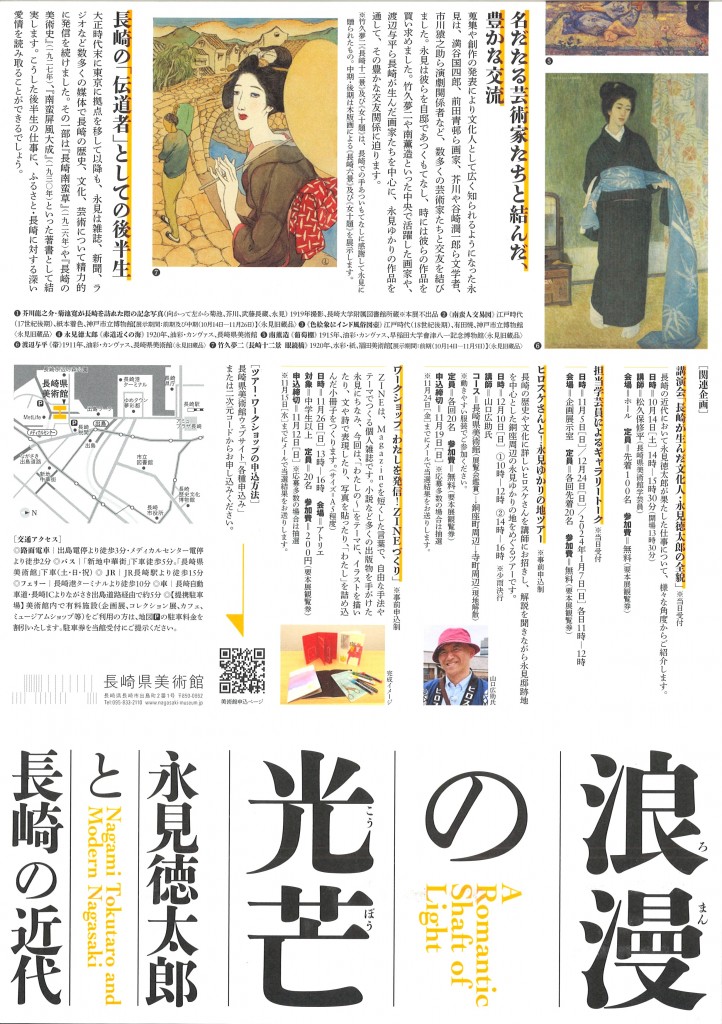

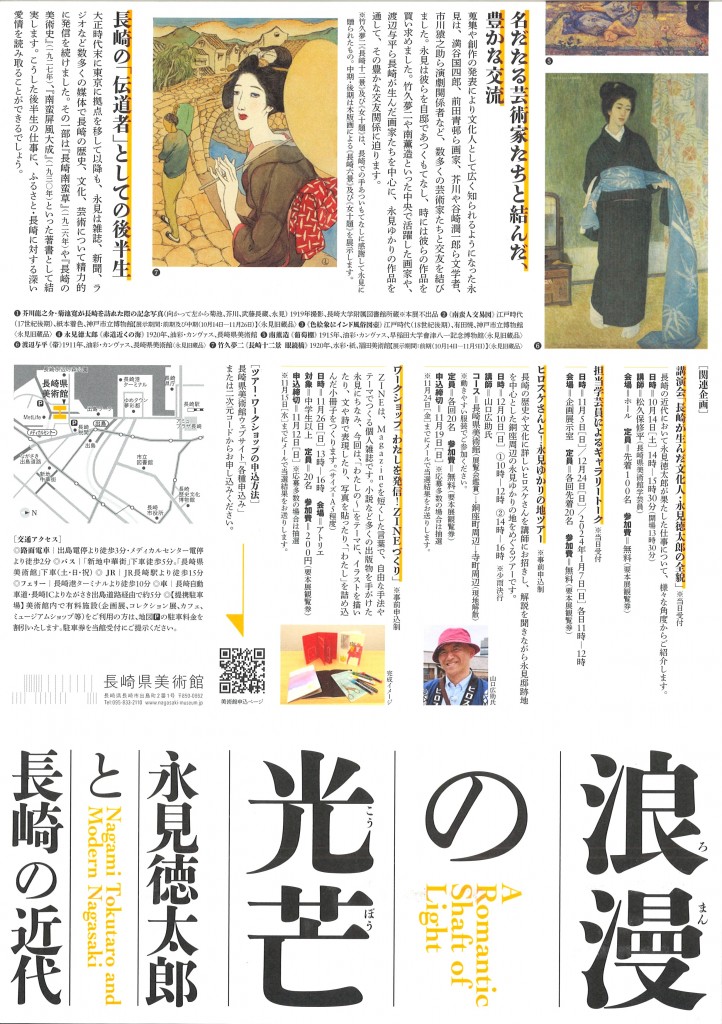

◆ 長崎の「伝道者」としての後半生

大正時代末に東京に拠点を移して以降も、永見は雑誌、新聞、ラジオなど数多くの媒体で長崎の歴史、文化、芸術について精力的に発信を続けました。その一部は『長崎南蛮草』(1926年)や『長崎の美術史』(1927年)、『南蛮屏風大成』(1930年)といった著書として結実します。こうした後半生の仕事に、ふるさと・長崎に対する深い愛情を読み取ることができるでしょう。

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 長崎県美術館 ]

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

{ 秋の夜長に すこし長めの 新宿餘談}

この 稀代の趣味人ともいえる人物を、出身地「長崎の美術館」が取りあげたことにおどろいた。これまでは地元の版元:長崎文献社などが、郷土人物伝・郷土偉人伝のひとりとして取りあげ、書名にも「永見徳太郎」を冠したものがみられた。参考までに稿者蔵書からその一部を紹介しよう。

『長崎南蛮余情 ― 永見徳太郎の生涯』(大谷利彦 1988年 長崎文献社)、『のたれ死にでもよいではないか』(志村有弘 2008年 新典社)、『長崎偉人伝 永見徳太郎』(新名規明 2019年 長崎文献社)、『南蛮堂コレクションと池長孟』(神戸市立博物館図録 2003年)。

新典社の図書タイトルは刺激的だが、この書名が暗示するように、徳太郎の没年は1950年11月20日とされているが、これは旅先から封筒に入れたはがきを妻に送り、それ以後徳太郎が消息不明となったために、その封書の記載日をもってのちに命日としたものである。

徳太郎のコレクションのほとんどは、関西居住時代に徳太郎の事業が急速に困窮した時期に、池永孟(いけなが はじめ 南蛮美術品蒐集家 1891-1955)に譲られた。池永は南蛮文化コレクターであり、神戸に南蛮美術館を開設し、それがのちに神戸市立となり、こんにちの神戸市立博物館の源流のひとつとなっている。そのコレクションのうち、相当数を占めるのが永見徳太郎の旧蔵品であり、池永を経て神戸市立博物館に所蔵され、これまでに所蔵経緯を含めて数度紹介されている。

長崎の銅座とは、江戸や京都における金座・銀座と類似の施設で、貨幣や金属器などを吹き替えて(鋳なおし)、溶融した銅を型に鋳込んで鋳塊(ingot インゴット)として、主に輸出品としていた施設・工場・集団であった。この吹き替えの際に、金銀などほかの貴金属が抽出されることがあり、それが利を産むことも多かったとされる。長崎銅座の銅塊は「南蛮貿易」などをつうじて巨利をもたらしたが、いまは東京の金座・銀座と同様に全廃され、わずかに町名:銅座と、銅座川の名だけにのこっている。

永見徳太郎に関しては、上掲図書のほかにウィキペディア:永見徳太郎 があり、数次の修整をへて、現在は整理された資料となっている。参考までに紹介した。〔協力:岩永 充〕

──────────────────────

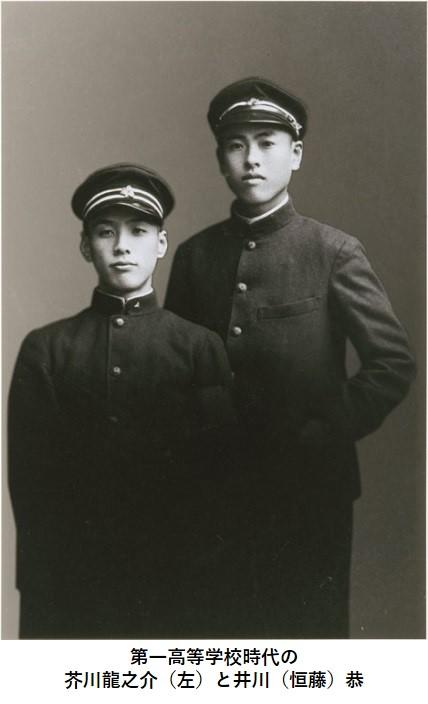

{ 芥川龍之介のおもわぬ写真が公開 }

現在「【展覧会】たばこと塩の博物館|特別展 芥川龍之介がみた江戸・東京|’23年9月16日-11月12日」が開催されており、好評展示となっている。ここでは龍之介が幼少期を過ごした両国の家が、江戸幕末古地図から特定され、津藩25万石「藤堂和泉守下屋敷」の近く、ほかは武家地と回向院などの社寺地が中心で、町人地はわずかしか無い。精査は未了だが、いまの墨田区亀沢町あたりの江戸下町で育った。

なにせエリートとして一高・東京帝国大学をまっすぐ進んだ龍之介ではあったが、愛煙家としても知られ、両切の紙巻たばこ「ゴールデンバット」を、日に数十本も喫煙するほどの愛煙家であったとされる。それでものこされた写真のほとんどは、端整な文学青年としての芥川像が多い。

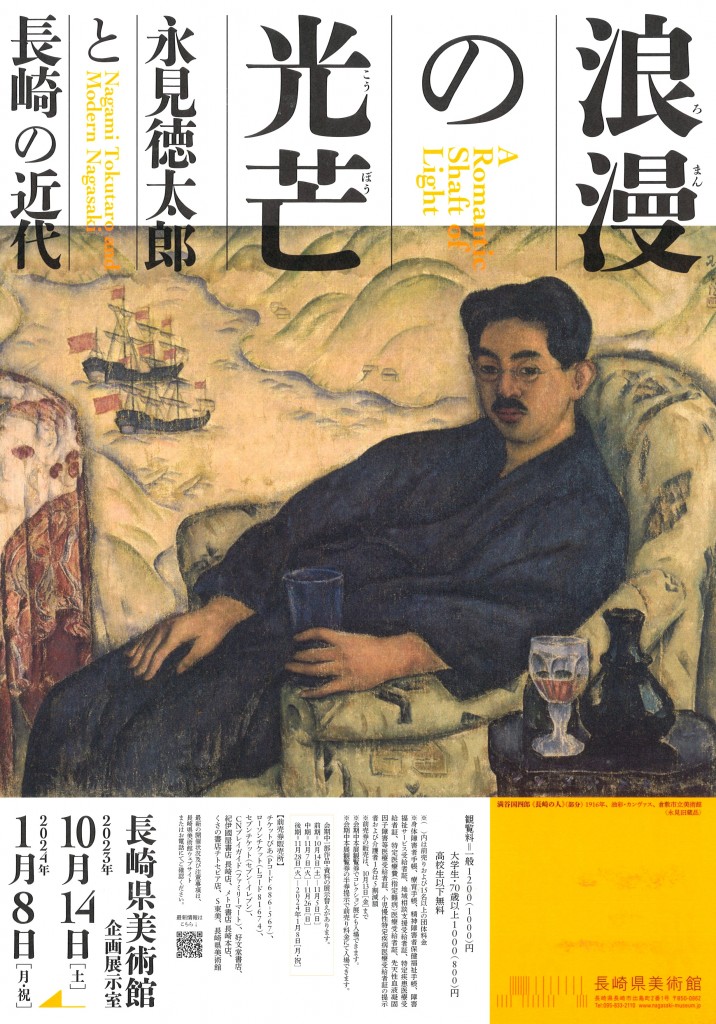

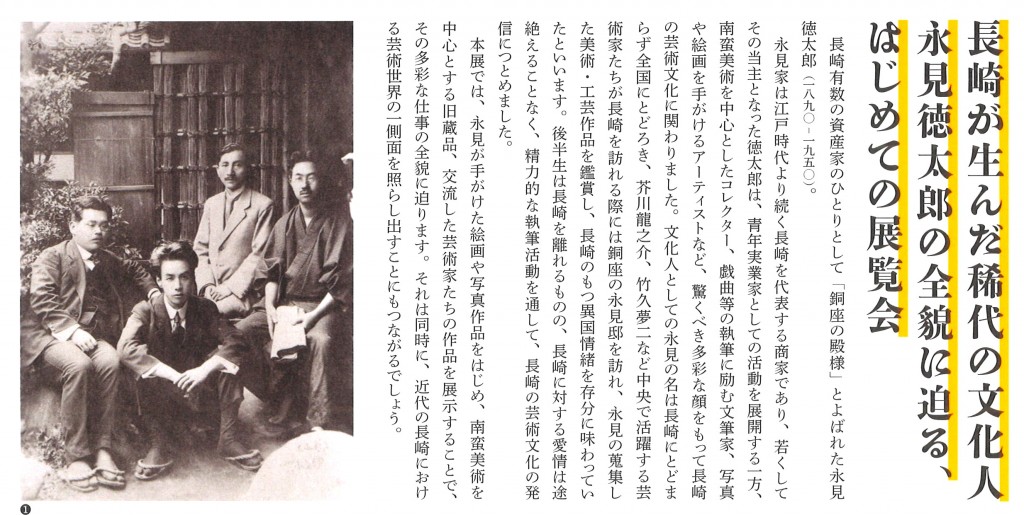

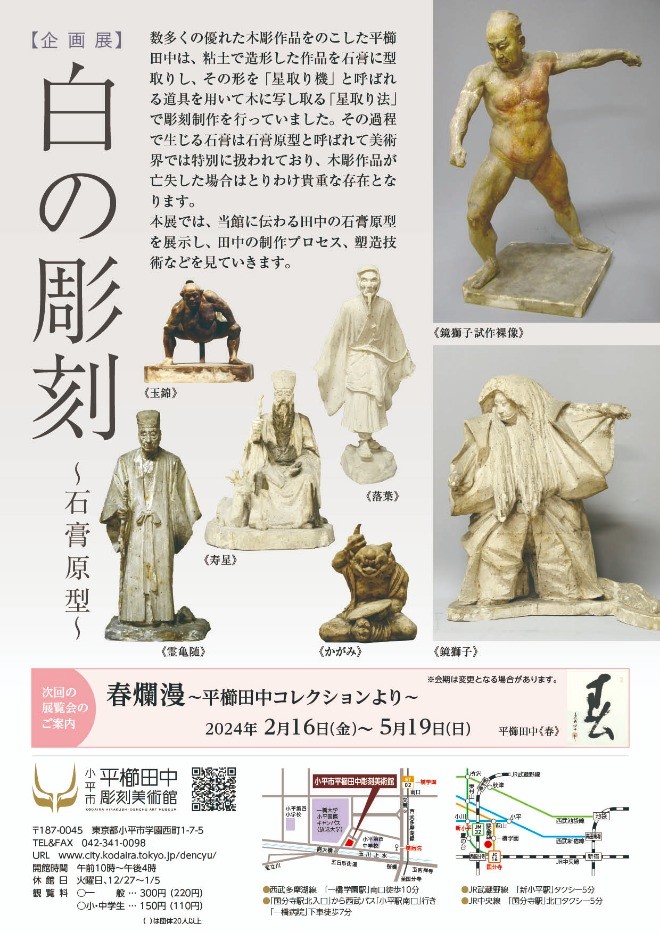

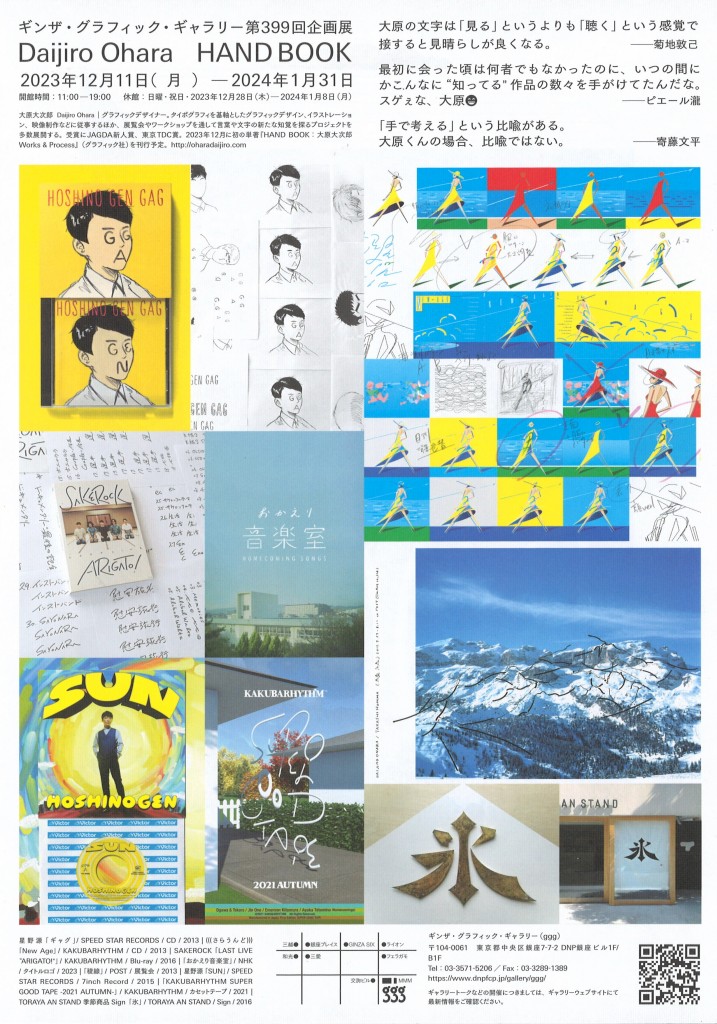

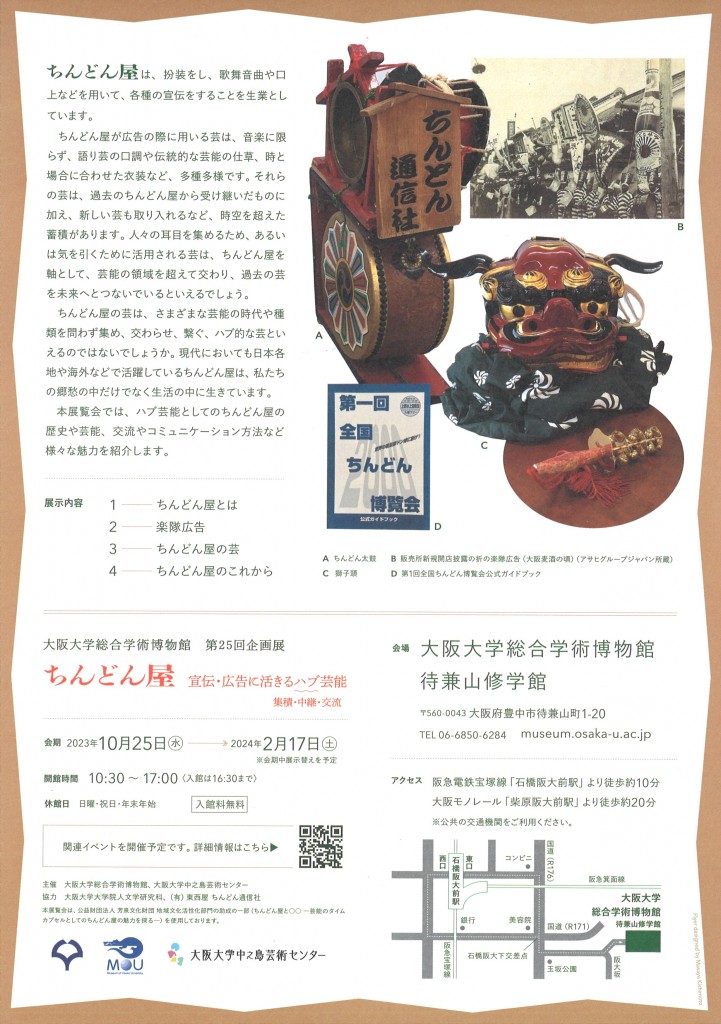

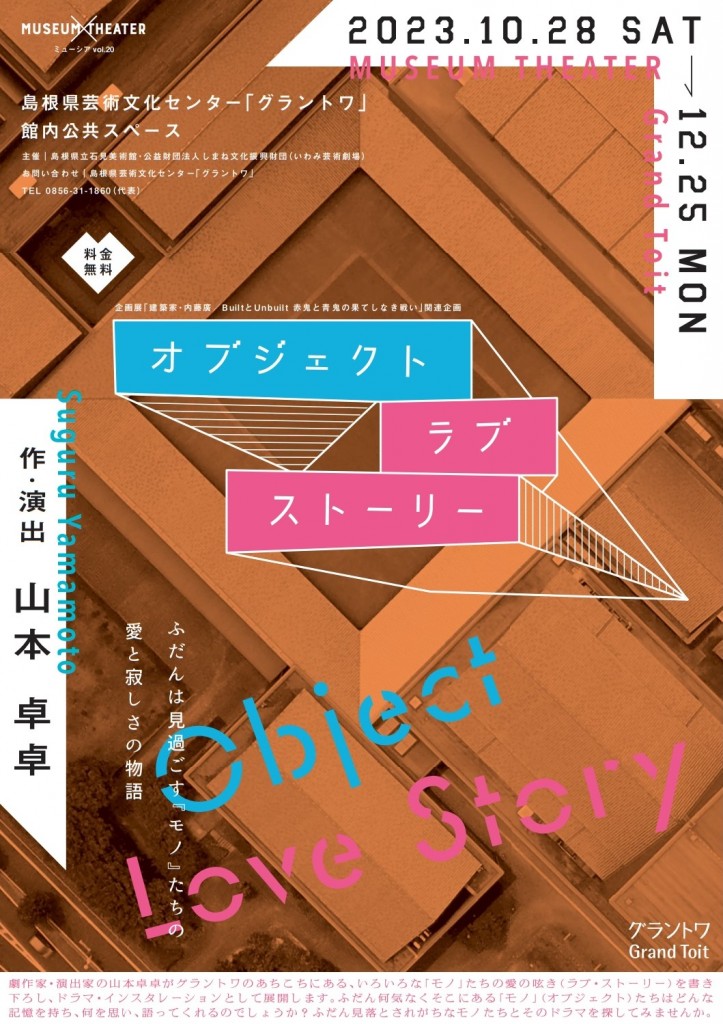

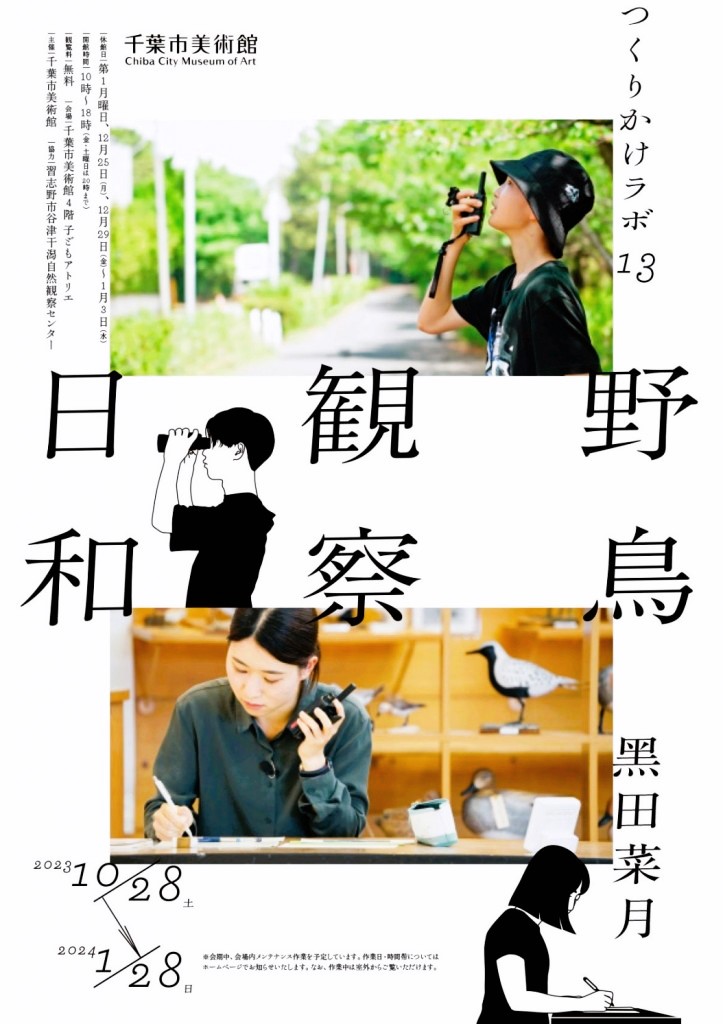

ところで今回、上掲の{ 活版 à la carte 【展覧会】長崎県美術館|浪漫の光芒 ─ 永見徳太郎と長崎の近代|’23年10月14日-’24年1月8日}が開催されている。そのフライヤー、上掲の第二図版、 左最上部のモノクロ写真 ① にかくのように紹介されている〔姓名記述に補整した〕。

ところで今回、上掲の{ 活版 à la carte 【展覧会】長崎県美術館|浪漫の光芒 ─ 永見徳太郎と長崎の近代|’23年10月14日-’24年1月8日}が開催されている。そのフライヤー、上掲の第二図版、 左最上部のモノクロ写真 ① にかくのように紹介されている〔姓名記述に補整した〕。

① 芥川龍之介・菊池寬が長崎を訪れた際の記念写真(向かって左から、菊池 寬、芥川龍之介、武藤長蔵、永見徳太郎)1919年撮影、長崎大学附属図書館所蔵 ※ 本展不出品

銅座の大旦那であった、永見・松田の両家が創設にふかく関わった 十八親和銀行(本店所在地 長崎県長崎市銅座町1番11号)は、いまも本店を長崎中島川と銅座川の合流地点に面した銅座町に置く。ここからは長崎出島公園や、新設された長崎水辺の森公園の一画を占める長崎県美術館も至近距離にある。

今回の展覧会フライヤーと無償配布物はとても丁寧に製作されているが、その第二図版に興味ぶかいモノクロ写真があった。画像はクリックすると拡大されるのでご覧いただきたい。

写真は永見邸で撮影されたものとみえて、永見徳太郎だけは和装で庭下駄らしき履き物であるが、芥川竜之介・菊池寬・ 武藤長蔵の三名は背広にネクタイ姿の正式な洋装である。ところが脚もとを見ると、菊池・芥川は毛臑むきだしの素足で、草鞋か草履らしきものを履いて写真に収まっている。風呂きらいであったと伝承される芥川の脛は汚れていた。よく見ると靴下に草履姿らしい。

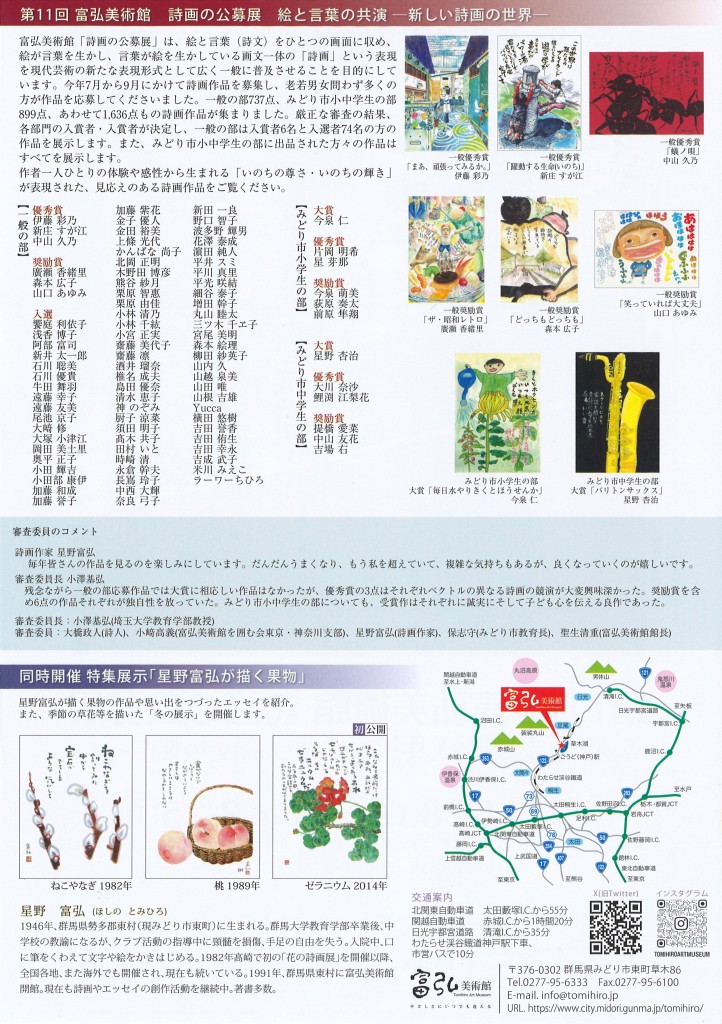

第三図から図版キャプションをみると、写真所蔵先は〔長崎大学附属図書館〕とされ、※本展不出品 ともしるされている。同大学図書館は幕末・明治期の写真画像を大量に所蔵し、有料ながら公開提供に親切で、稿者も何度か画像提供を受けている。ただしフルフレームでの使用を要請されるので、ここでもトリミングができなくて、こうした和洋折衷の少し珍妙な写真が披露されてしまったのだろう。ダンディ龍之介としては失策のひとつであろうか。

稿者は元来衣食住にさほどの関心はないとうそぶき、衣裳箪笥の一番うえにあれば季節外れの衣服をまとい、右足と左足で別のサンダルを履いて近所に出かけたりして家人から顰蹙・叱責をかう。

家人はこの資料を見て、2023年10月スタートの、NHK朝ドラ「ブギウギ」で、主役が大正時代の娘役のころは、バレエシューズを履いて西洋舞踊をならうが、日常は和装で足袋をはき、草履履きが多いと教えてくれた。女性はこのように自他の服装や身なりに気を配り、他者にも厳しいものがある。風俗考証家もたいへんな時代になったものである。ちなみに稿者はほとんんど地上波テレビを見なくなってしまったいまである。

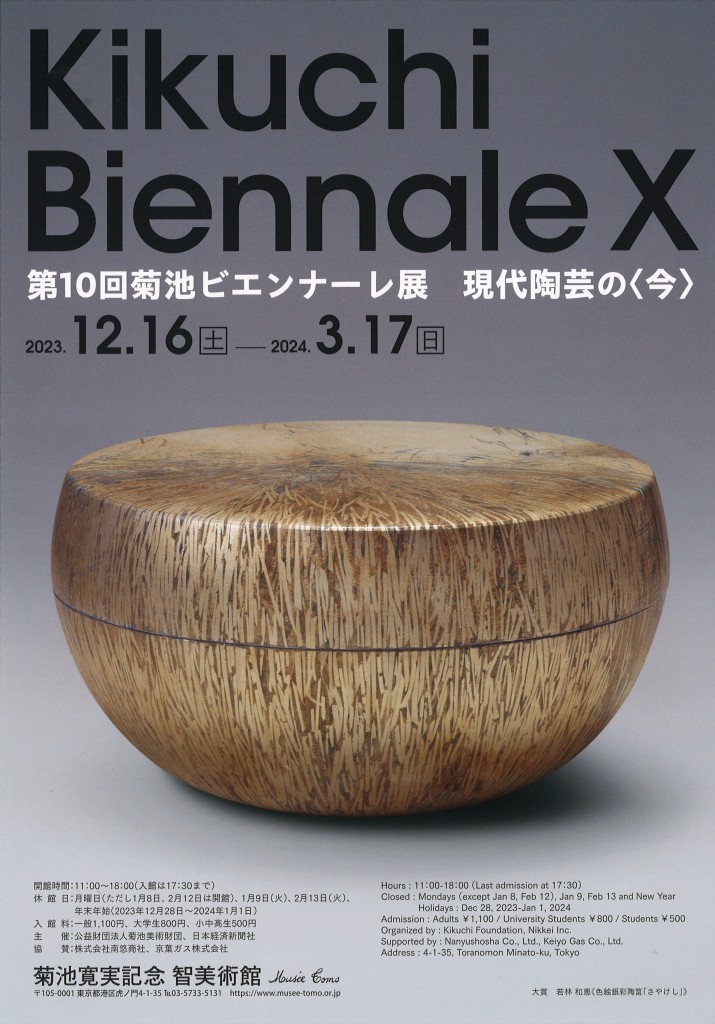

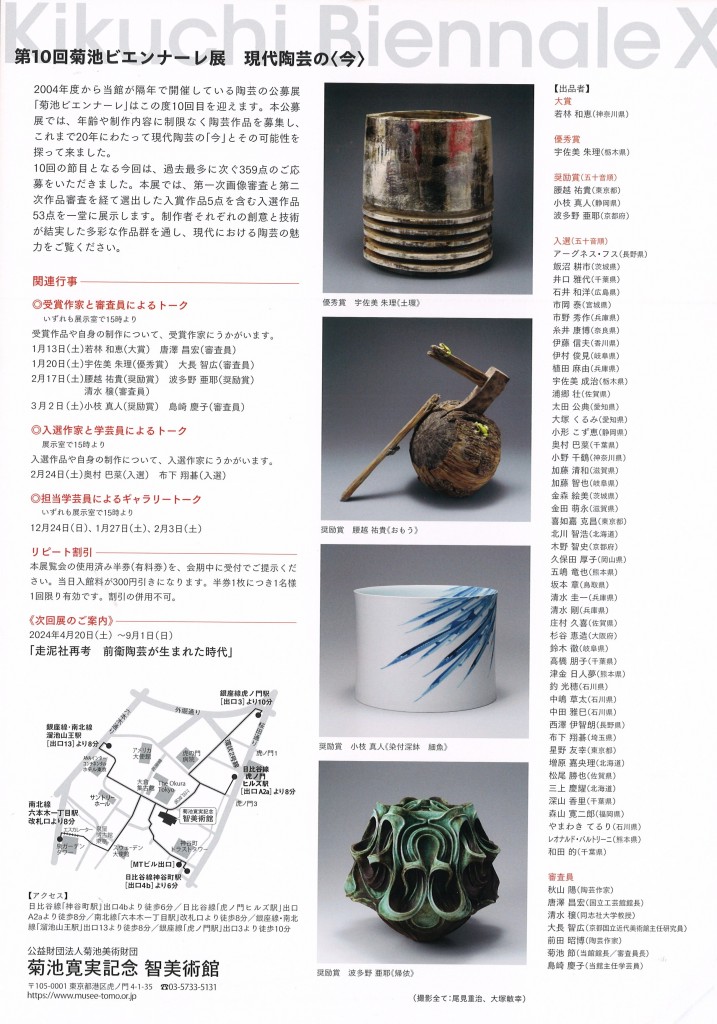

菊池寛実記念 智美術館

菊池寛実記念 智美術館

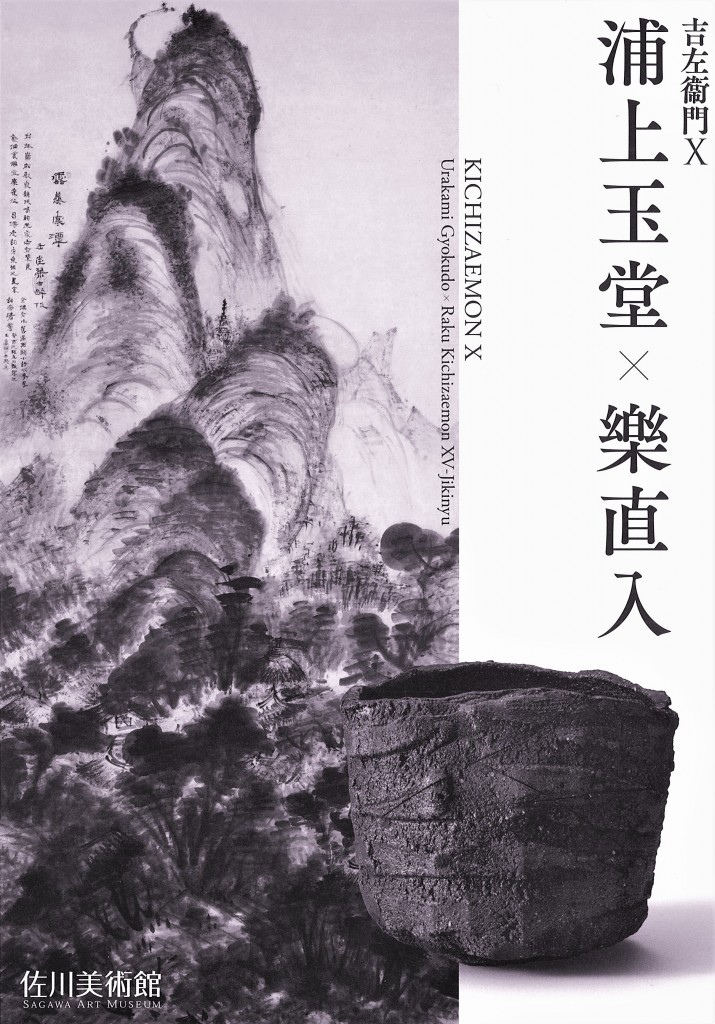

佐川美術館 樂吉左衞門館

佐川美術館 樂吉左衞門館