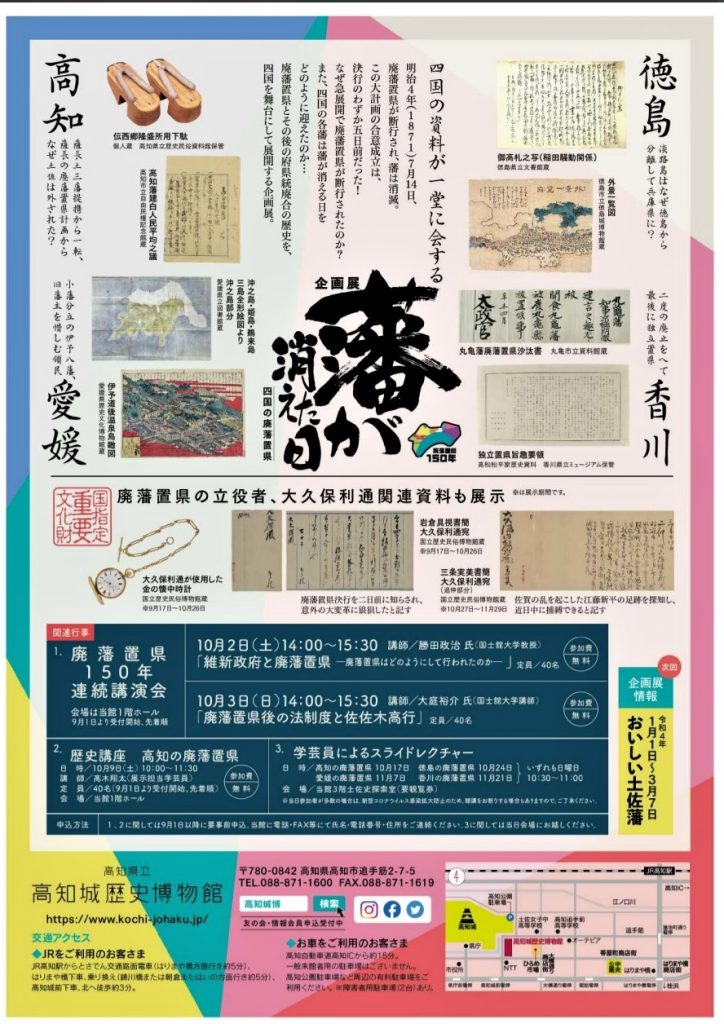

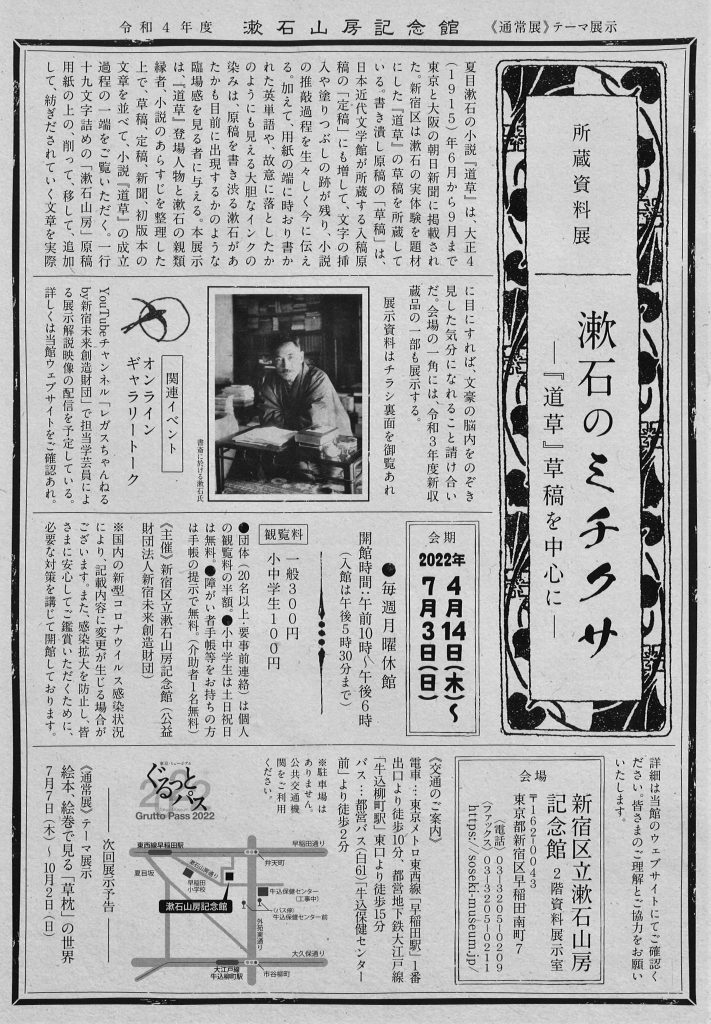

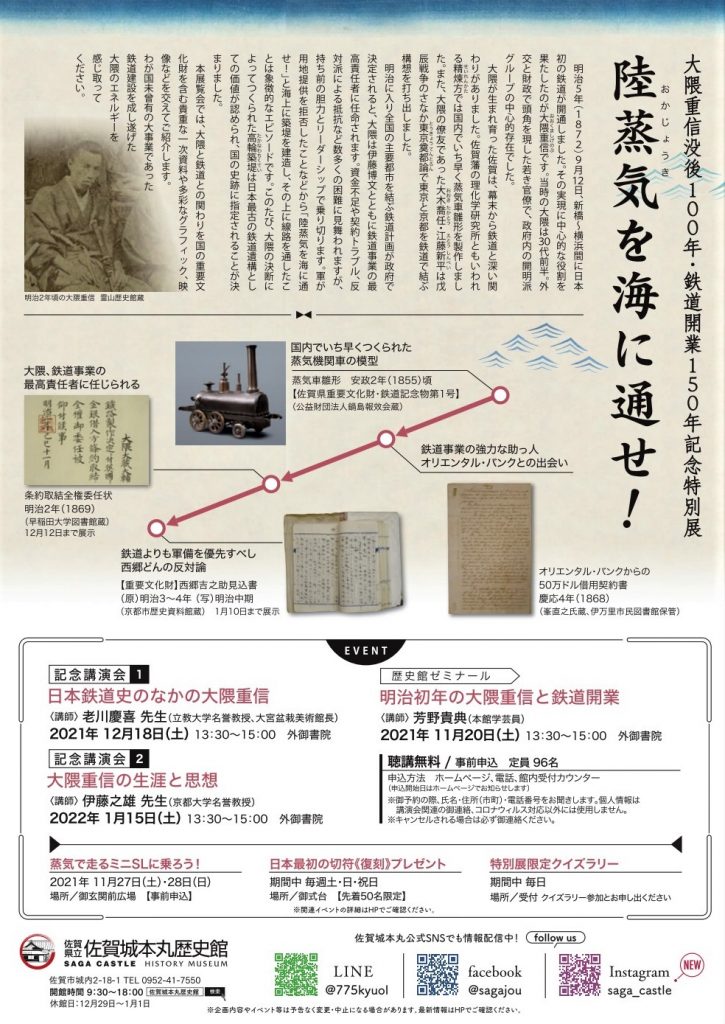

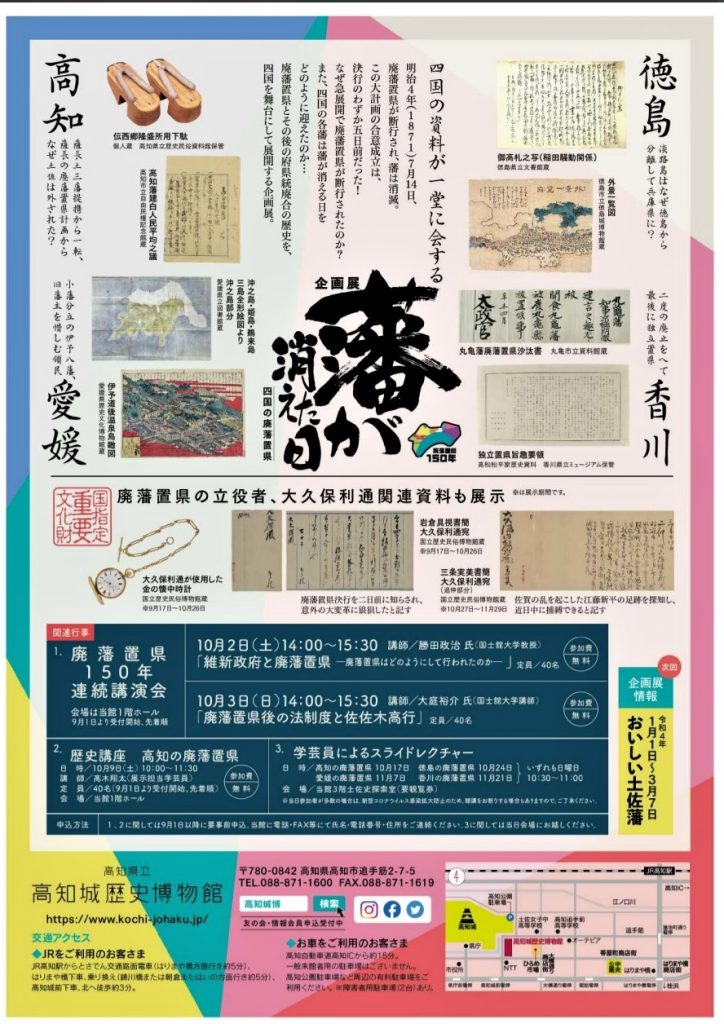

高知県立 高知城歴史博物館

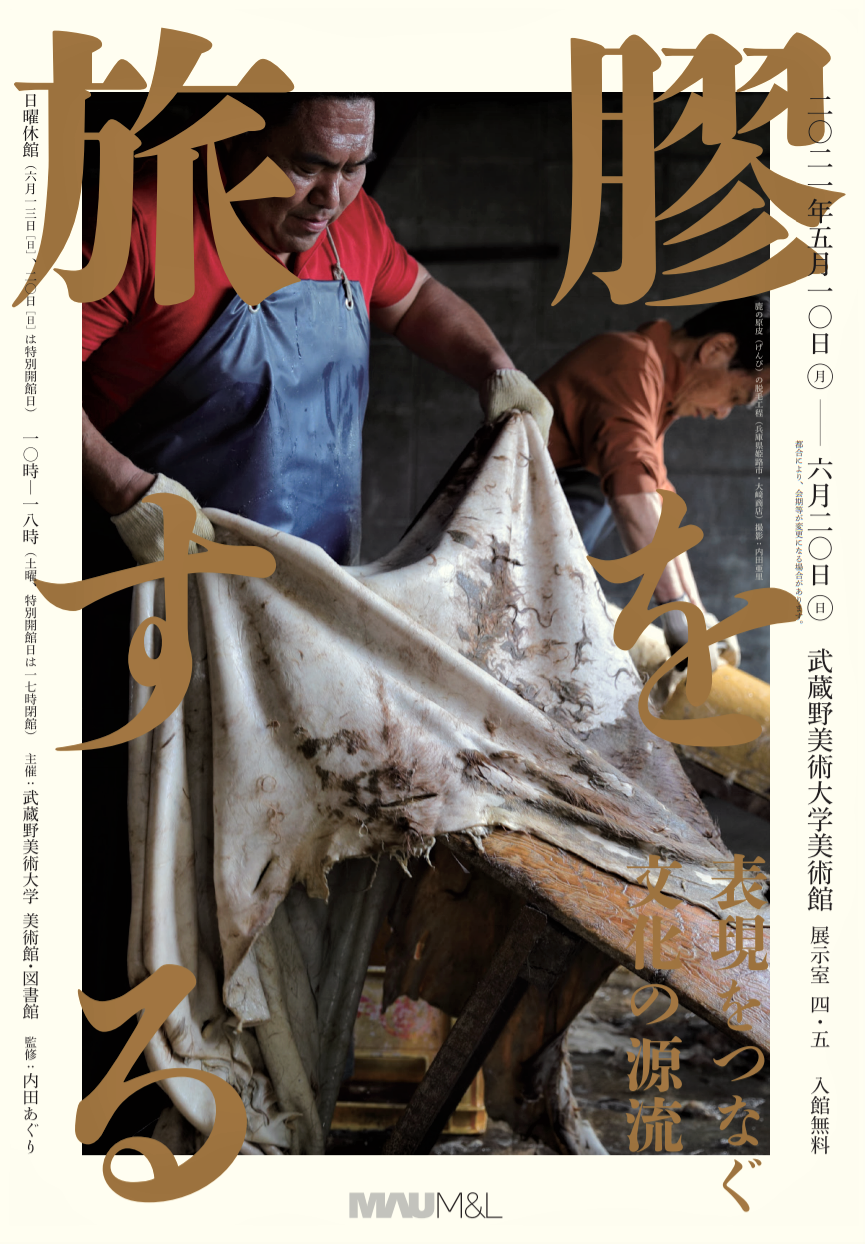

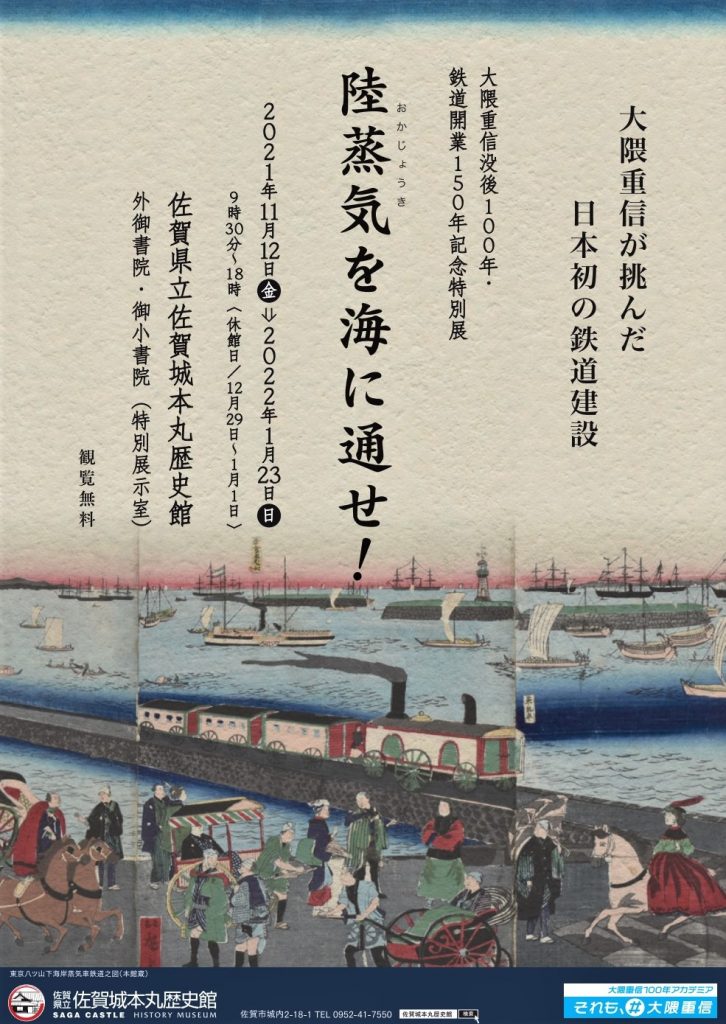

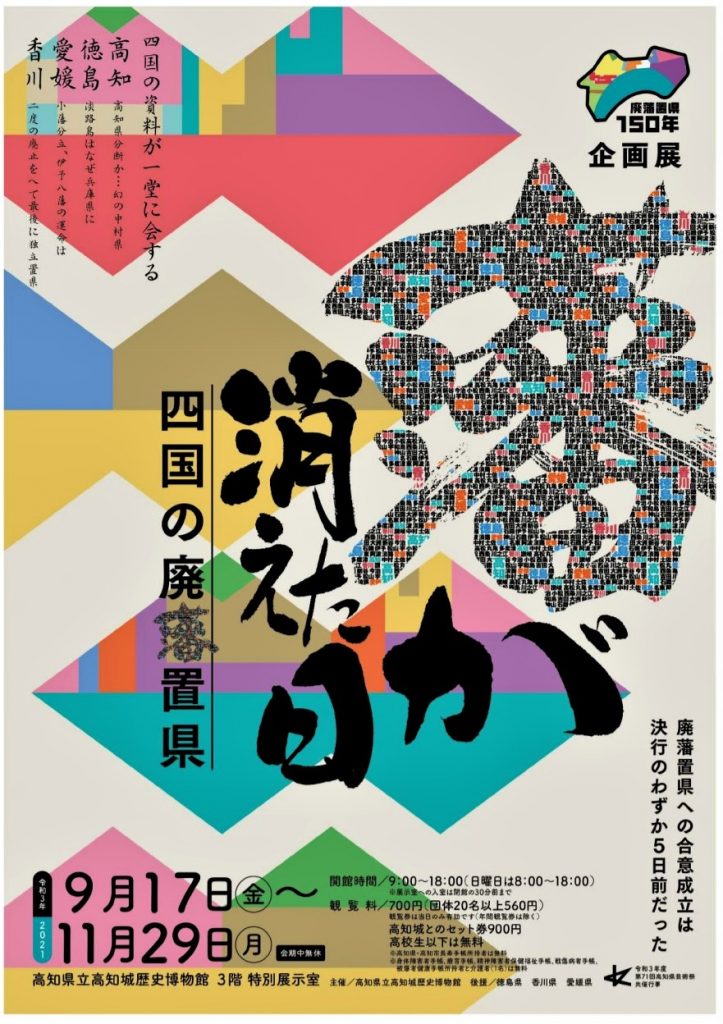

企画展 廃藩置県150年 藩が消えた日 ~四国の廃藩置県~

開催期間 2021年9月17日[金]-11月29日[月]

開館時間 9:00-18:00(日曜日は8:00-18:00)

観 覧 料 一般 700円(常設展含む)、高校生以下は 無 料

* 高知城とのセット券/900円

会 場 高知城歴史博物館 特別展示室

高知県高知市追手筋2-7-5 TEL 088-871-1600

──────────────

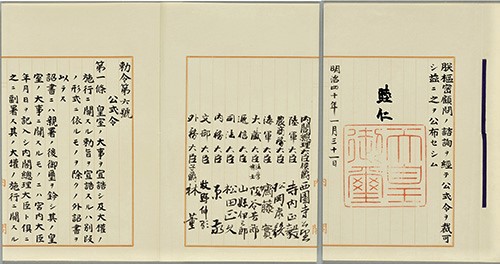

明治4年(1871)7月14日、廃藩置県が断行され、藩は消滅。

この大計画の合意成立は、決行のわずか5日前だった!!

なぜ急展開で廃藩置県が断行されたのか?

また、四国の各藩は藩が消える日をどのように迎えたのか……

廃藩置県とその後の府県統廃合の歴史を、四国を舞台にして展開する企画展。

廃藩置県とその後の府県統廃合の歴史をふり返り、廃藩置県が実施された要因や、藩が消えた日前後の社会の変化についてご紹介します。

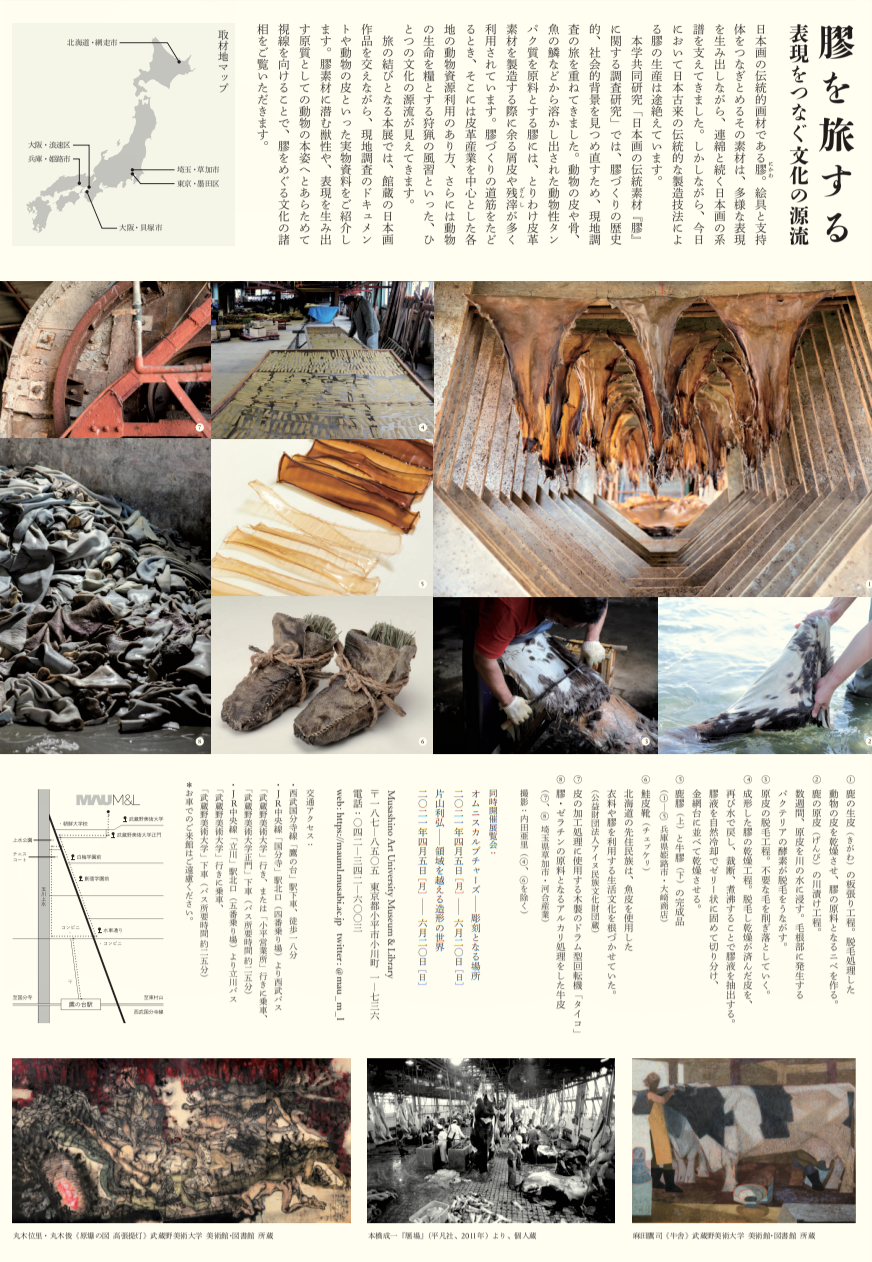

維新に貢献した高知、小藩分立の愛媛、稲田騒動などの混乱がありつつ、その後は一時高知に合併された徳島、県の消滅と復県を繰り返し、最後に復県した香川など、異なる歴史をあゆんだ四国各県を比較します。

◉ 展示構成

1 廃藩置県と府県統廃合

Q:府・県の設立は廃藩置県よりも前?

A:戊辰戦争の最中の慶応4年(1868)閏4月、「政体書」により府・藩・県が設置されます。

維新政府は、旧幕領や朝敵諸藩から没収した領地を直轄地の府・県とし、大名領をこの時公式に藩としました。

廃藩置県よりも3年前に県は設置されています。

Q:廃藩置県計画は薩長のみで極秘に進められた?

A:岩倉具視でさえも廃藩置県断行の2日前に計画を知らされ、狼狽したと大久保利通に手紙を書いています。

薩長の廃藩置県計画をこれらの資料とともに紹介します。

2 廃藩置県と高知

Q:薩長土三藩提携から一転、薩長の廃藩置県計画からなぜ土佐は外された?

A:高知藩の先進的な政策「人民平均の理」、この政策が米沢藩などに影響を与え、高知を中心とする有力諸藩連携が形成されます。

この有力諸藩の廃藩論などを薩長が警戒したことが一つの要因だと考えられています。

Q:薩長土肥の中で土佐(高知)のみ士族反乱が起きなかった理由は?

A:佐賀の乱で敗れた江藤新平の逃亡先は高知でした。

また、西南戦争時、鹿児島に呼応して挙兵するかもしれないと高知は注目を集めます。

3 廃藩置県と徳島

Q:淡路島はなぜ徳島から分離して兵庫県に?

A:明治3年(1870)に起きた徳島藩士が淡路島の稲田家家臣を襲撃する稲田騒動が、大きく関係しているといわれています。稲田騒動関係資料などとともにその要因を紹介します。

4 廃藩置県と愛媛

Q:小藩分立の伊予八藩の運命は?

A:廃藩置県によって伊予八藩はそのまま8県になります。

その後、府県統廃合によって4県ずつ統合し、宇和島県と松山県になります。

明治5年(1872)2月に松山県は石鐵県(石鐵山・石鎚山の山名が由来)に改称し、同年6月に宇和島県は神山県(出石山を神山と称しており山名が由来)に改称しました。

そして、 明治6年2月に両県が合併し、愛媛県(古事記の「伊予の国を愛比売といひ」が由来)が誕生しました。

5 廃藩置県と香川

Q:独立置県運動に対する香川県民は一枚岩ではなかった?

A:二度の廃止で当時は愛媛県に合併されていた香川(明治9年(1876)に編入)ですが、明治15年年頃から独立置県を望む運動が行われています。

しかし、愛媛県への残留を求める県民や、さらには徳島県への再合併(明治6-8年まで)を求める声も挙がりました。

これらを関係資料とともにご紹介します。

最終的には、明治21年に独立置県が認められ、全国43県の中で香川県は最後の置県となりました。

* 新型コロナウイルス感染症「COVID-19」まん延防止のため展示スケジュールに変更が予想されます。下掲詳細をご確認のうえご参観ください。

[ 詳細 : 高知城歴史博物館 ]

{新宿余談}

本コーナー{活版 à la carte}では東京築地活版製造所第三代社長:曲田 成 に関して調査を継続しています。したがって今回の高知城歴史博物館における「廃藩置県」、とりわけ「淡路島が兵庫県に編入されて、徳島県が成立した」事項に注目し、皆さまからの情報をお待ちするゆえんです。

──────────────

3 廃藩置県と徳島

Q:淡路島はなぜ徳島から分離して兵庫県に?

A:明治3年(1870)に起きた徳島藩士が淡路島の稲田家家臣を襲撃する稲田騒動が、大きく関係しているといわれています。稲田騒動関係資料などとともにその要因を紹介します。

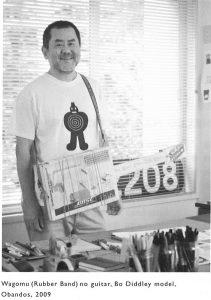

曲田 成(まがた-しげり)

曲田 成(まがた-しげり)

東京築地活版製造所 第三代社長

弘化03年10月01日-明治27年10月15日 1846. 11.19-1894. 10. 15 享年49

元阿波国蜂須賀藩藩士。徳島本藩と淡路島稲田家家臣の騒動に巻きこまれて士籍を捨てた。

菩提寺・墓所・親類縁者はいまだに判明していない。なお幼名は岩木壮平とされる。

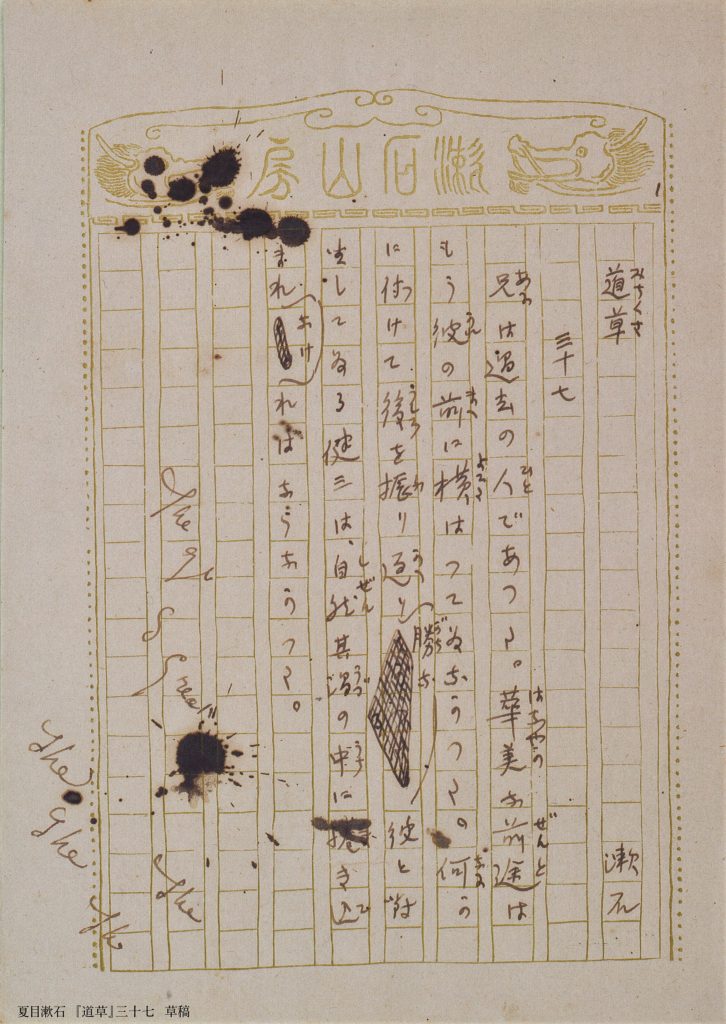

◉ 活版 à la carte 【かきしるす】タイポグラファ群像*02|国立国会図書館所蔵|東京築地活版製造所第三代社長『曲田成君略伝』|附:東京築地活版製造所第二代社長(心得)本木小太郎|WebSite 改定・増補版 2019年07月10日

◉ 庚午事変(稲田騒動) 兵庫県洲本市掲載データー

◉ 庚午事変 ウィキペディア

◉ 庚午事変による処分者、刑死者、北海道日高・静内・色丹島などに移転した者の名簿は良く整備されているが、岩木姓・曲田姓ともそこにはみない。

また洲本郷土資料館調査によると、現兵庫県洲本市内に曲田姓のひとは居住していないとする。旧物部村は洲本市中央部からも徒歩圏内に、いまも物部地区として存在する。洲本市海岸の近くに、江戸期の学問所「益習館」跡があり、その背後には「曲田山」というちいさな丘陵地がある。

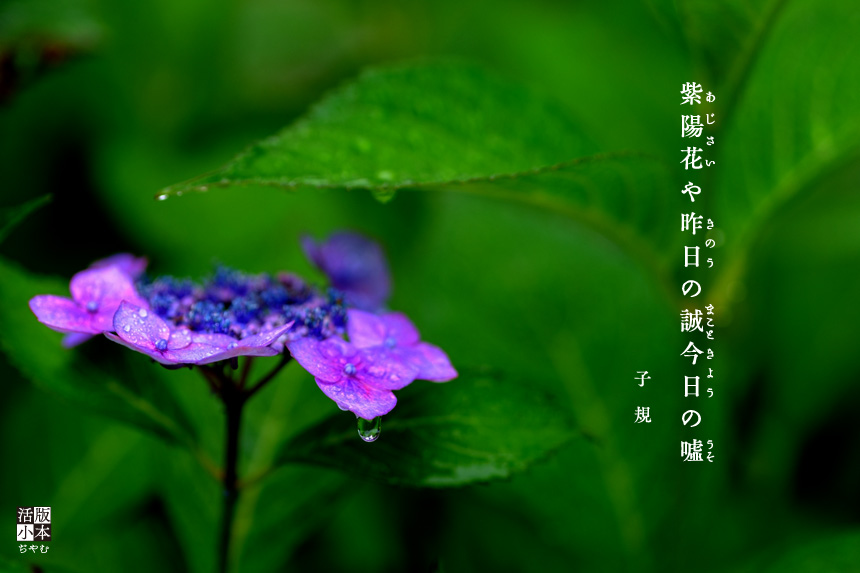

【 詳細 : ぢゃむ 杉本昭生 活版小本 】 { 活版アラカルト 活版小本 既出まとめ }

【 詳細 : ぢゃむ 杉本昭生 活版小本 】 { 活版アラカルト 活版小本 既出まとめ }

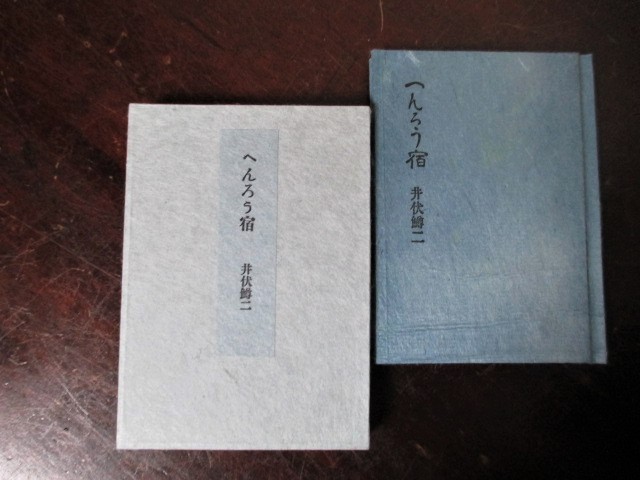

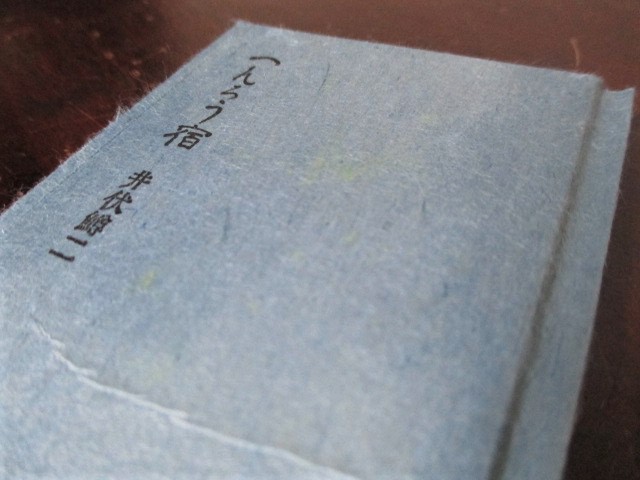

【 参考 YouTube 井伏鱒二 へんろう宿1 9:26 】

【 参考 YouTube 井伏鱒二 へんろう宿1 9:26 】

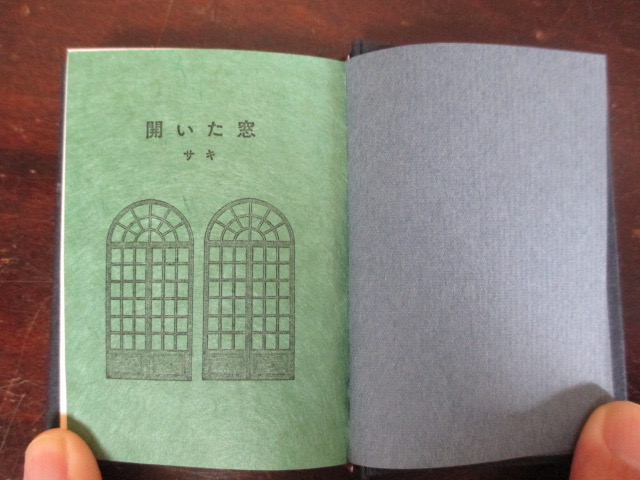

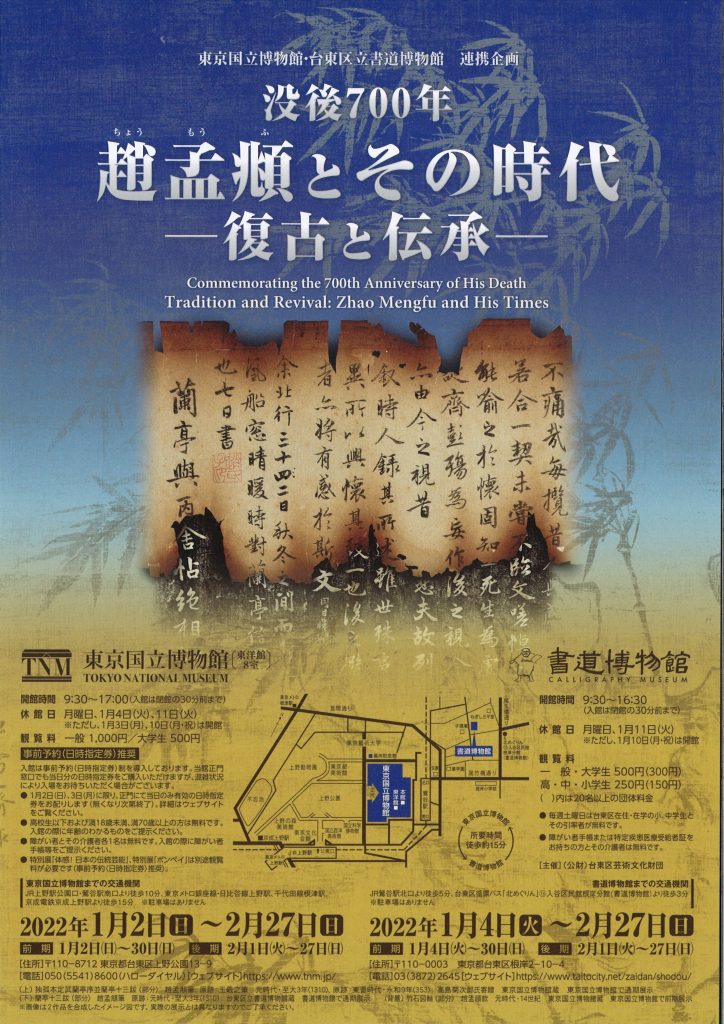

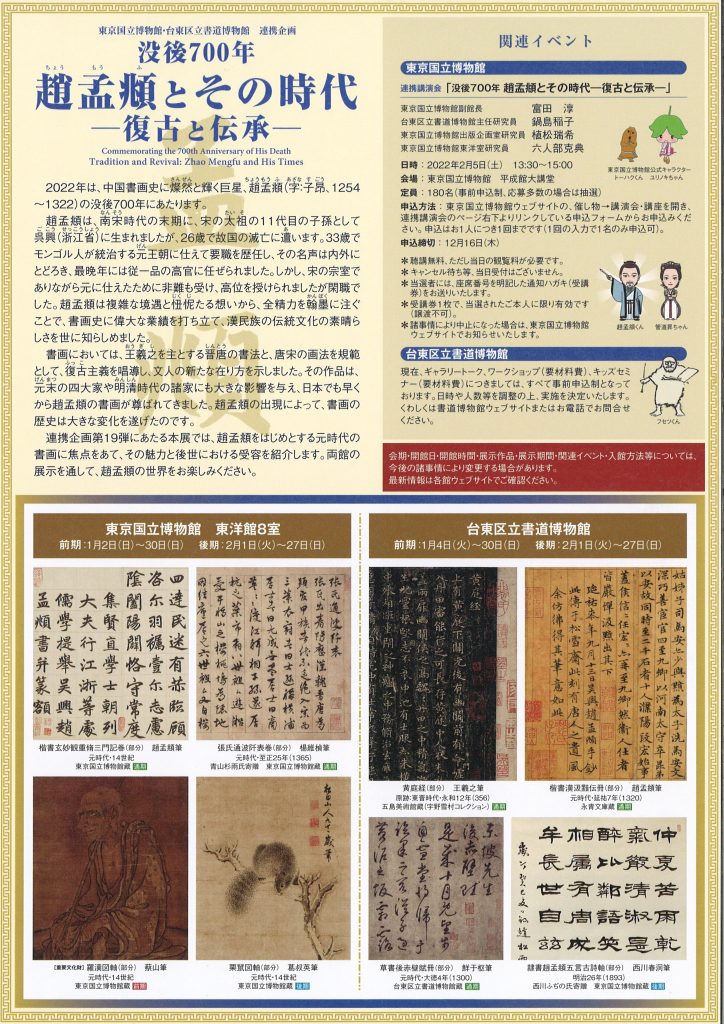

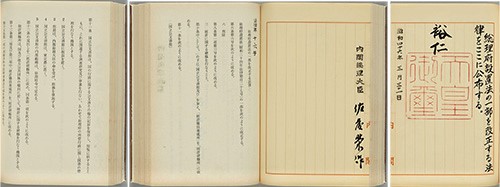

図 録

図 録

名所江戸百景・するがてふ-するがちょう

名所江戸百景・するがてふ-するがちょう

受賞者の声 ── 郝 麗 敏

受賞者の声 ── 郝 麗 敏

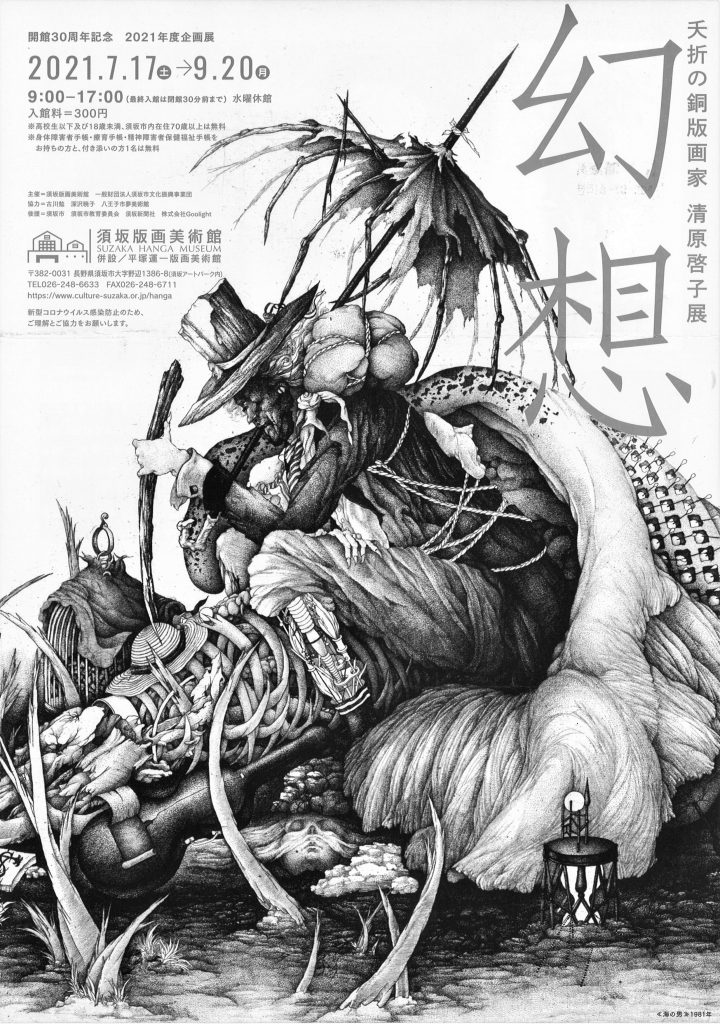

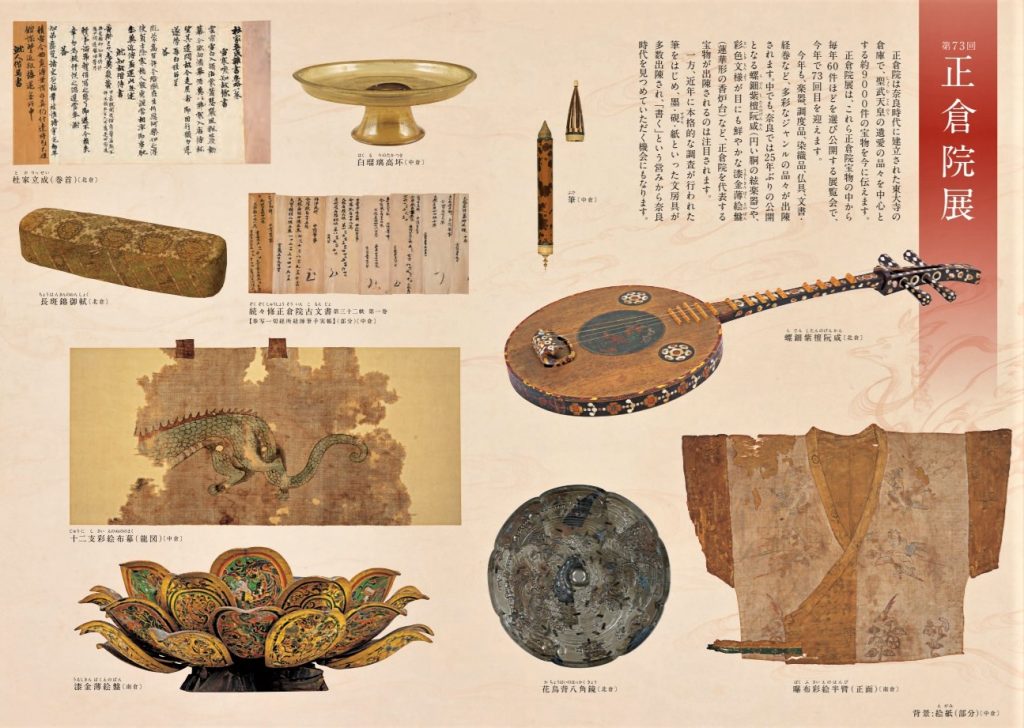

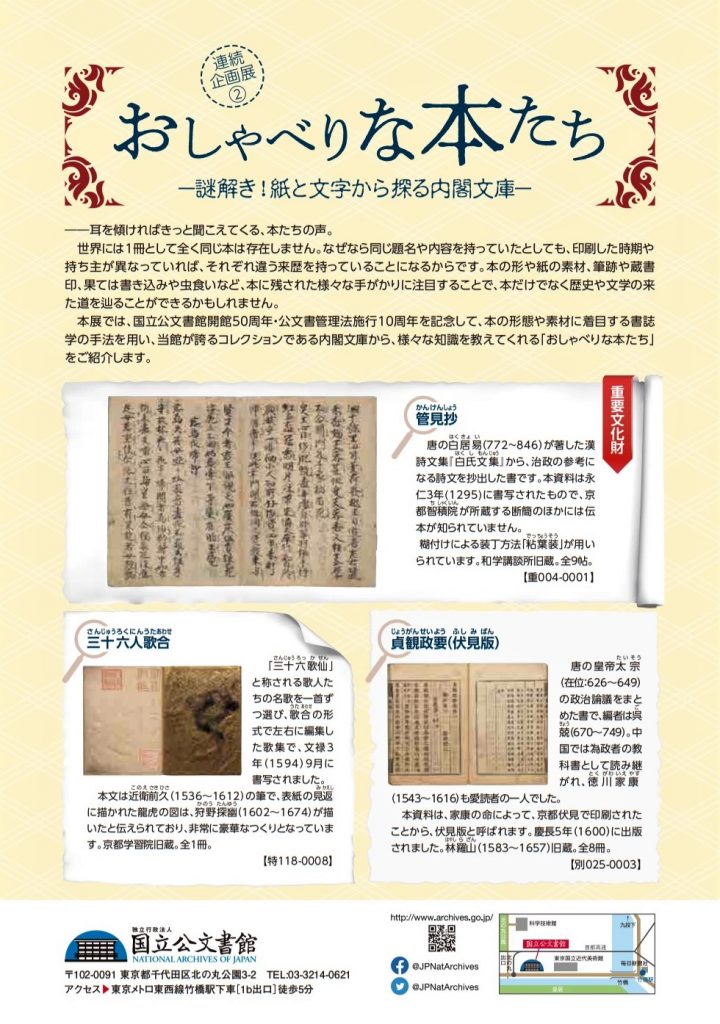

管 見 抄(かんけんしょう)

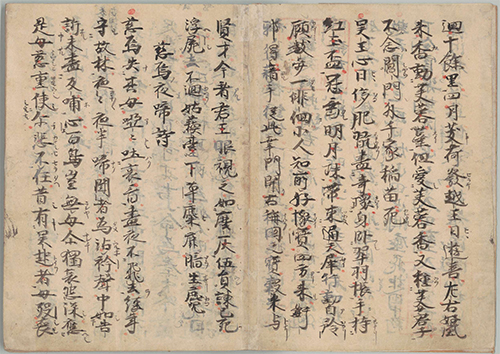

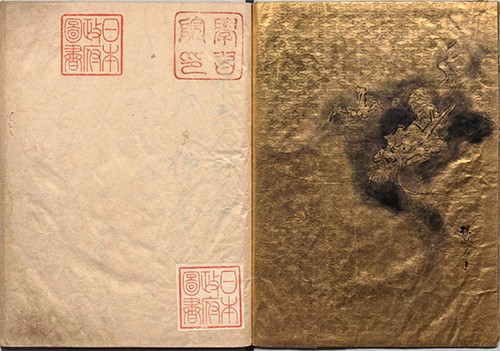

管 見 抄(かんけんしょう) 三十六人歌合(さんじゅうろくにんうたあわせ)

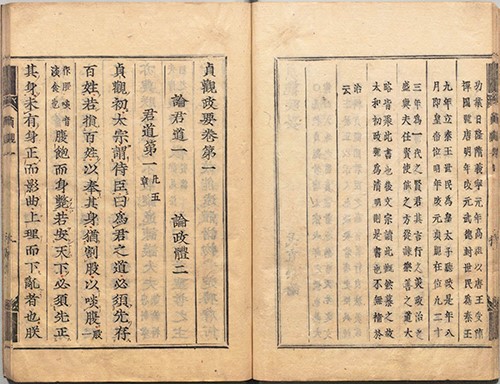

三十六人歌合(さんじゅうろくにんうたあわせ) 貞観政要(じょうがんせいよう)(伏見版 ふしみばん)

貞観政要(じょうがんせいよう)(伏見版 ふしみばん)