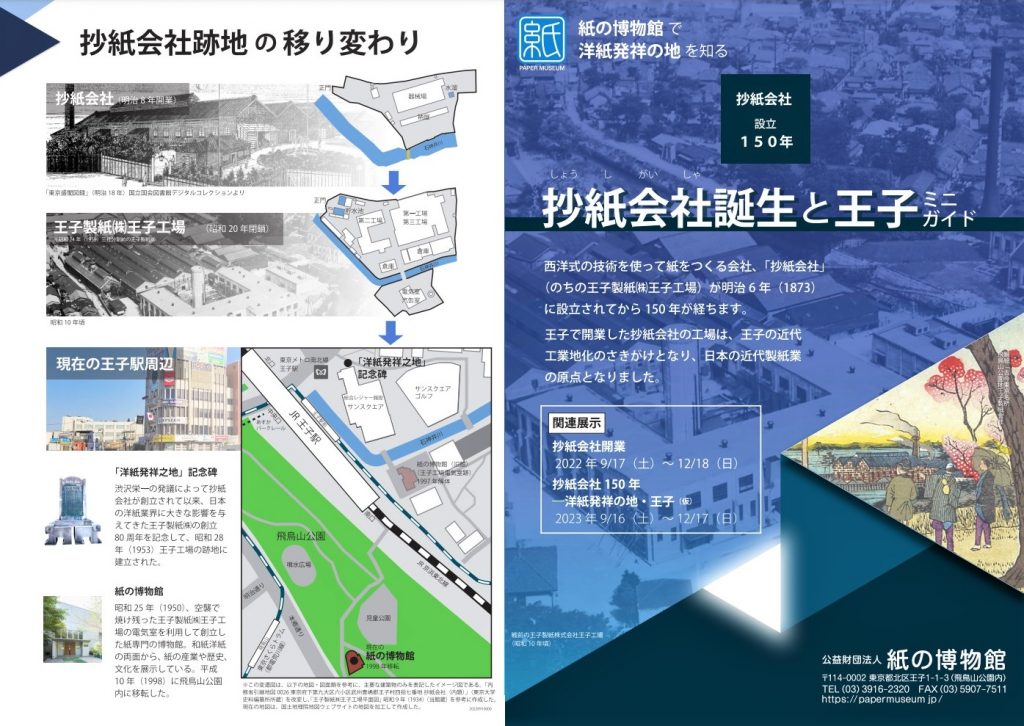

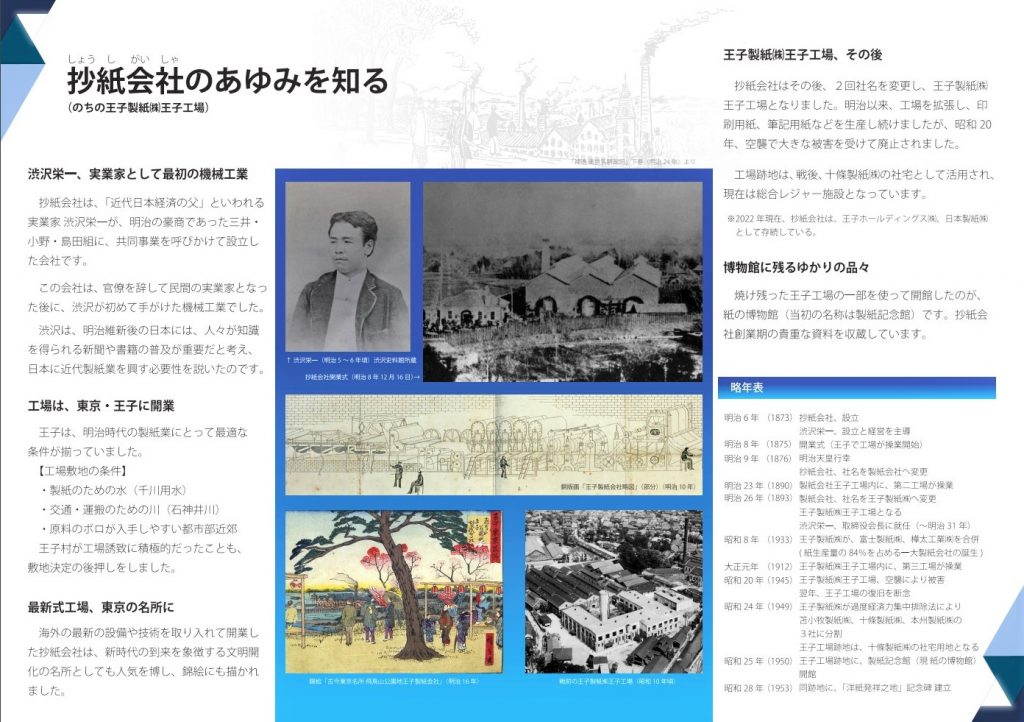

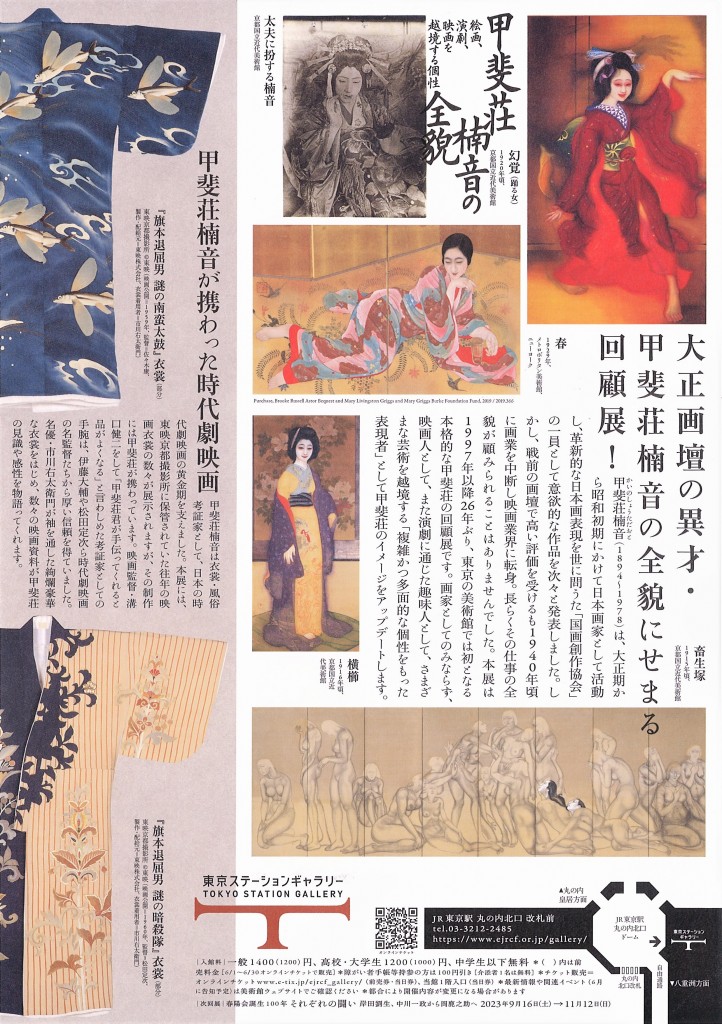

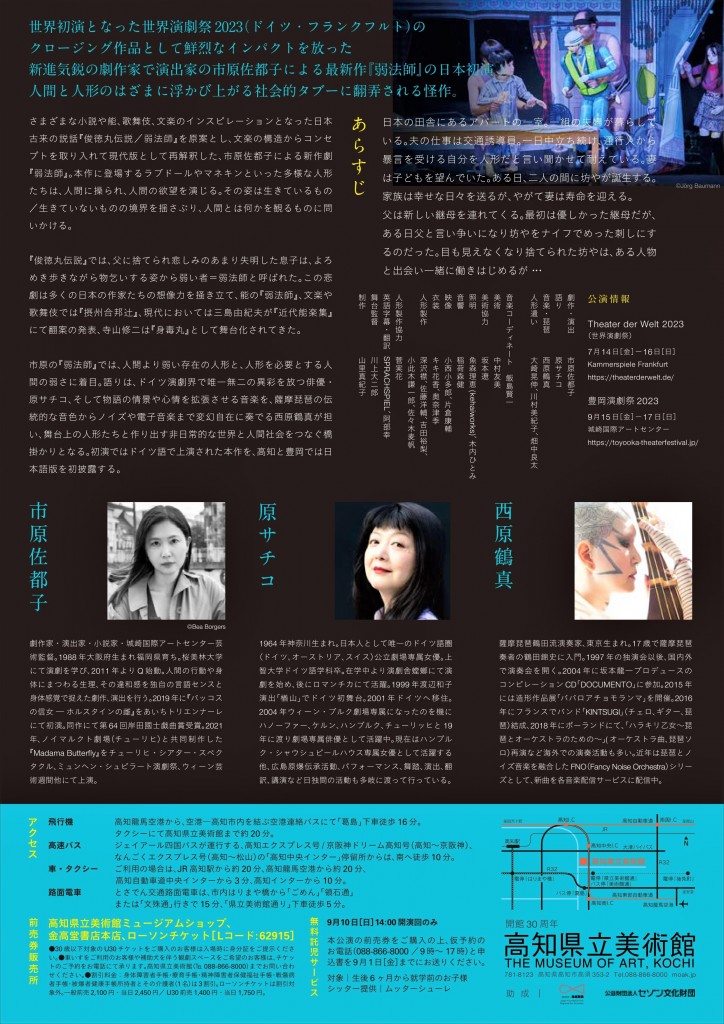

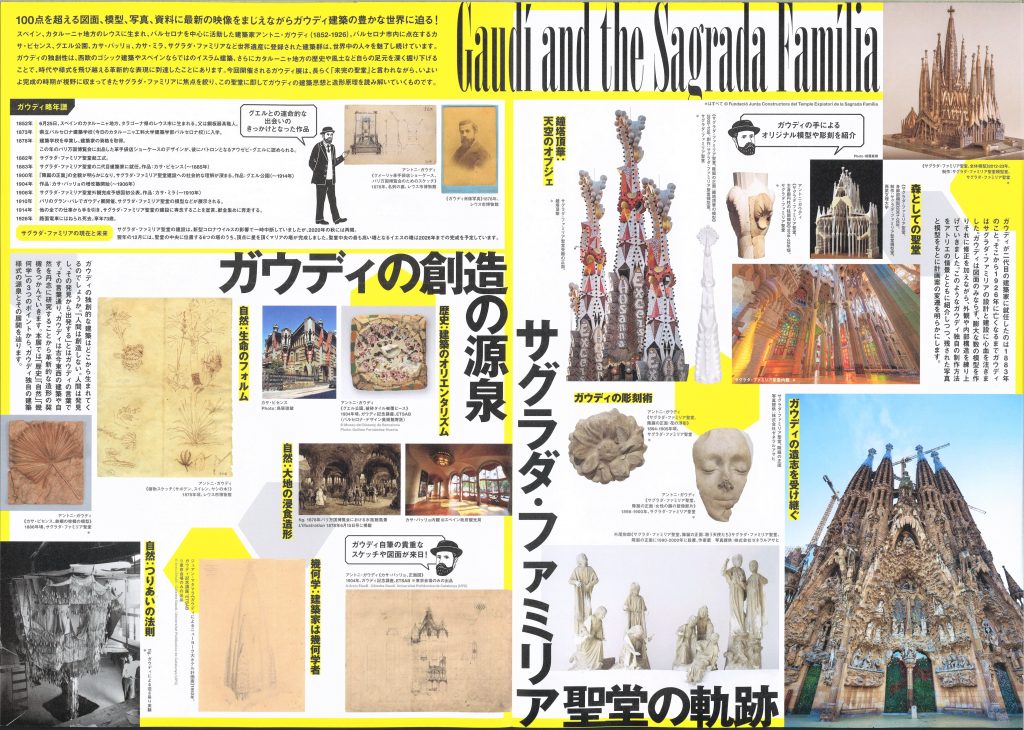

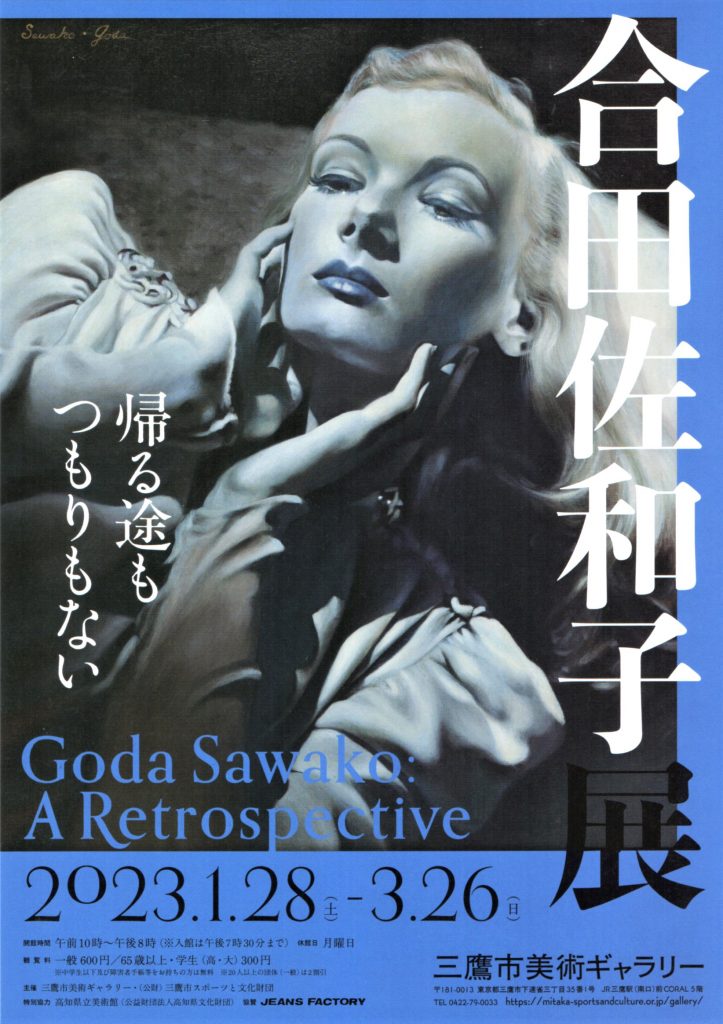

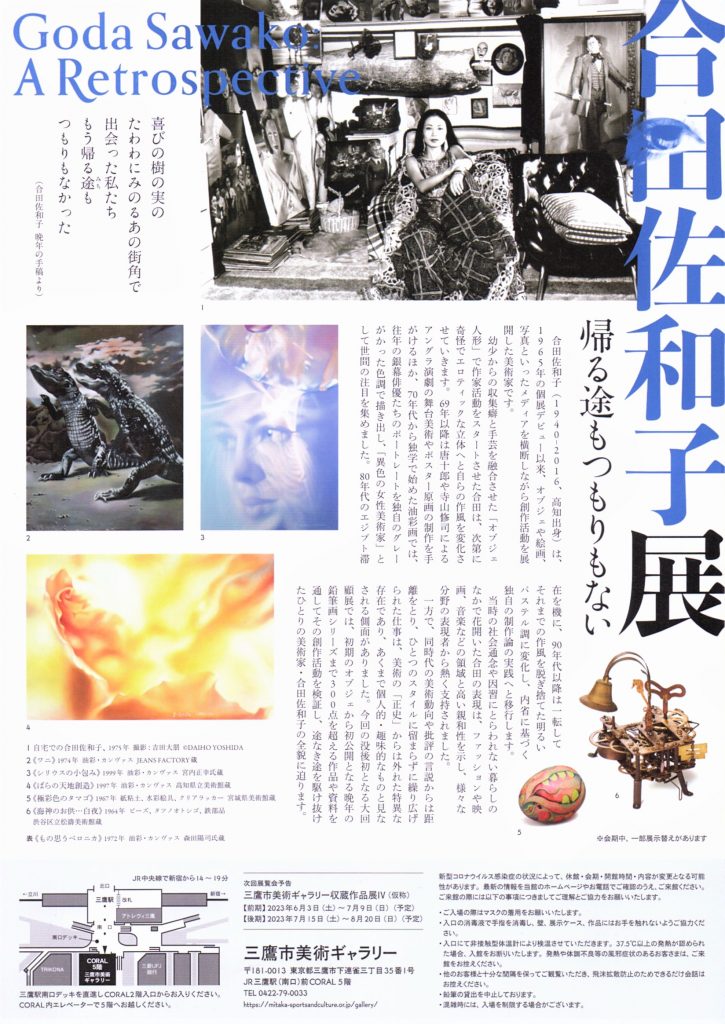

金属活字の主要原料-アンチモンの原料鉱石

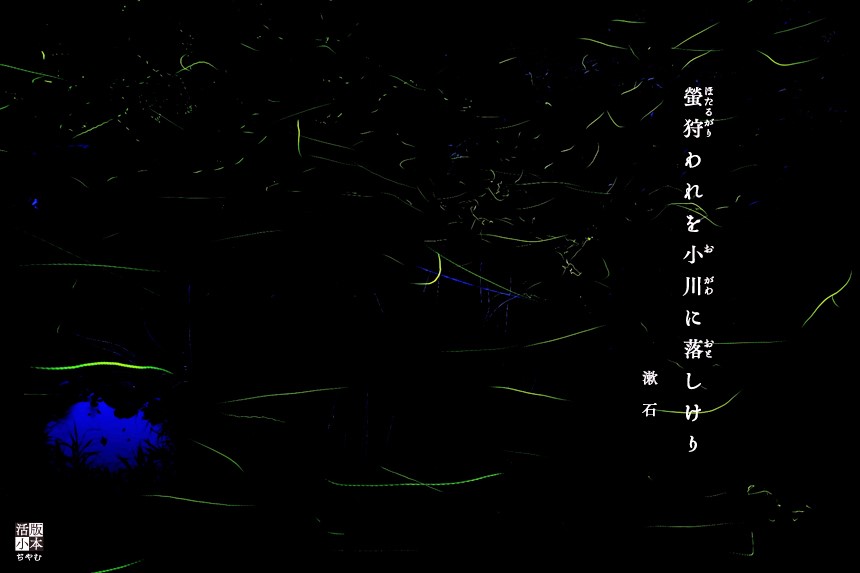

輝安鉱の伝承と新資料発見

輝安鉱・アンチモン・伊予白目【 独:Antimon, 英:Antimony, 羅:Stibium 】

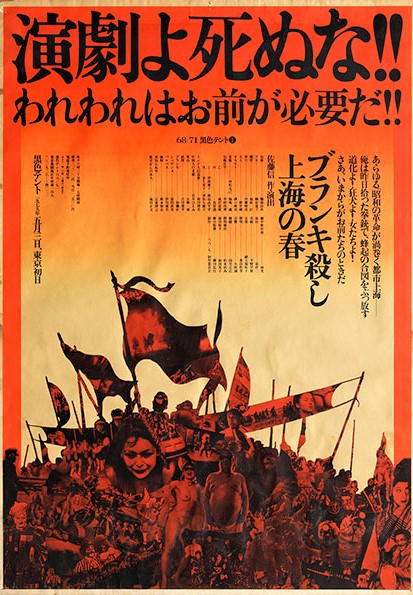

本木昌造が谷口黙次に依頼して採掘したと伝承される「肥後国西彼杵郡高原村」の鉱山から

本木昌造が谷口黙次に依頼して採掘したと伝承される「肥後国西彼杵郡高原村」の鉱山から

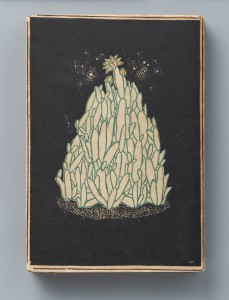

産出した、アンチモンの原料鉱石/輝安鉱 キ-アン-コウ「仮称:和田標本」(朗文堂蔵)

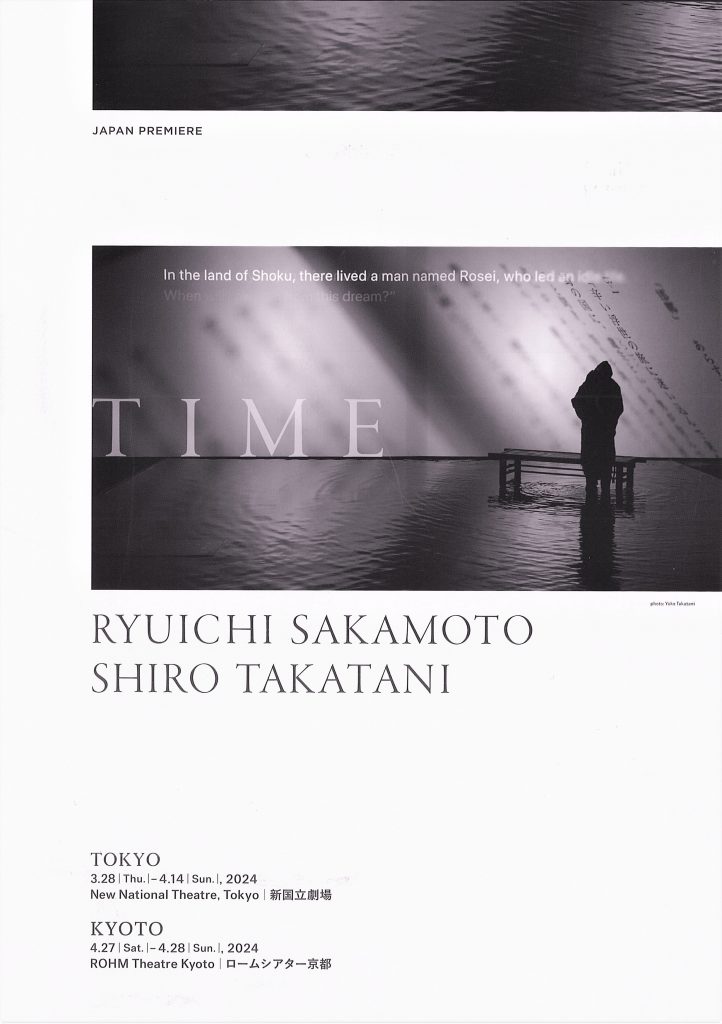

アンチモン ウィキペディア 写真画像

アンチモン ウィキペディア 写真画像

提供者のキャプション:外見 銀灰色 Antimony crystal, 2 grams, 1 cm.

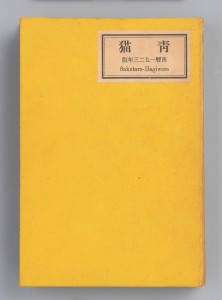

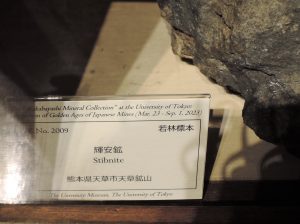

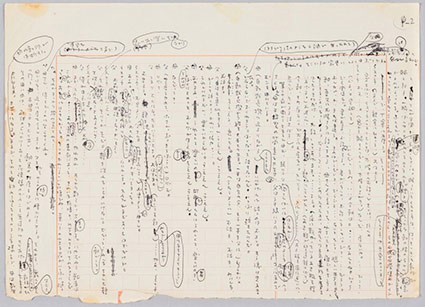

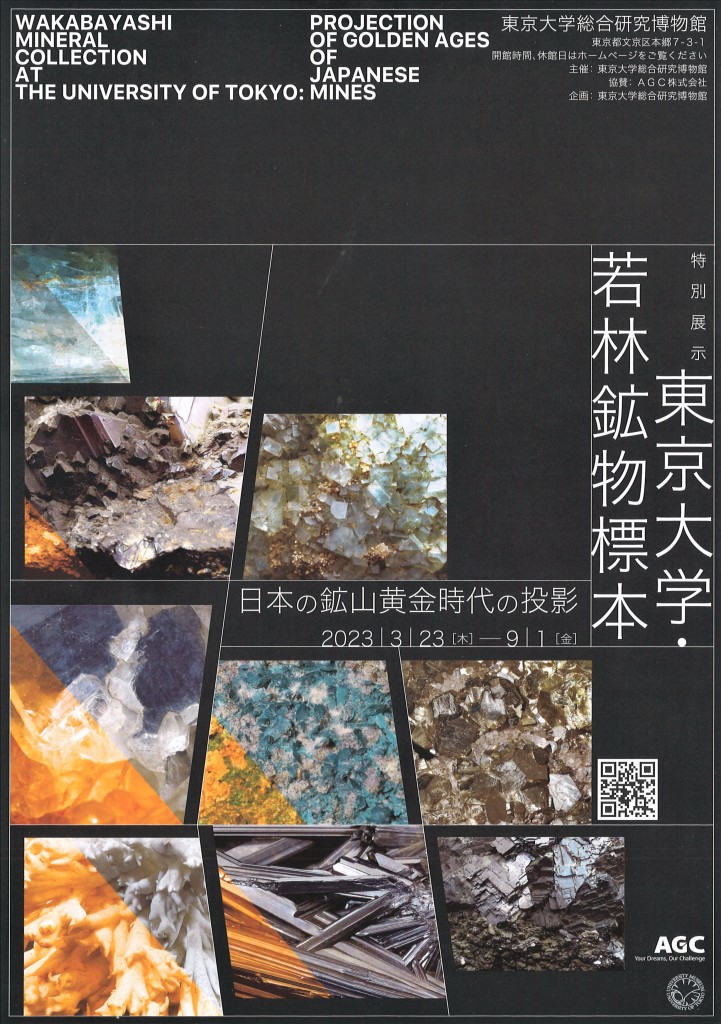

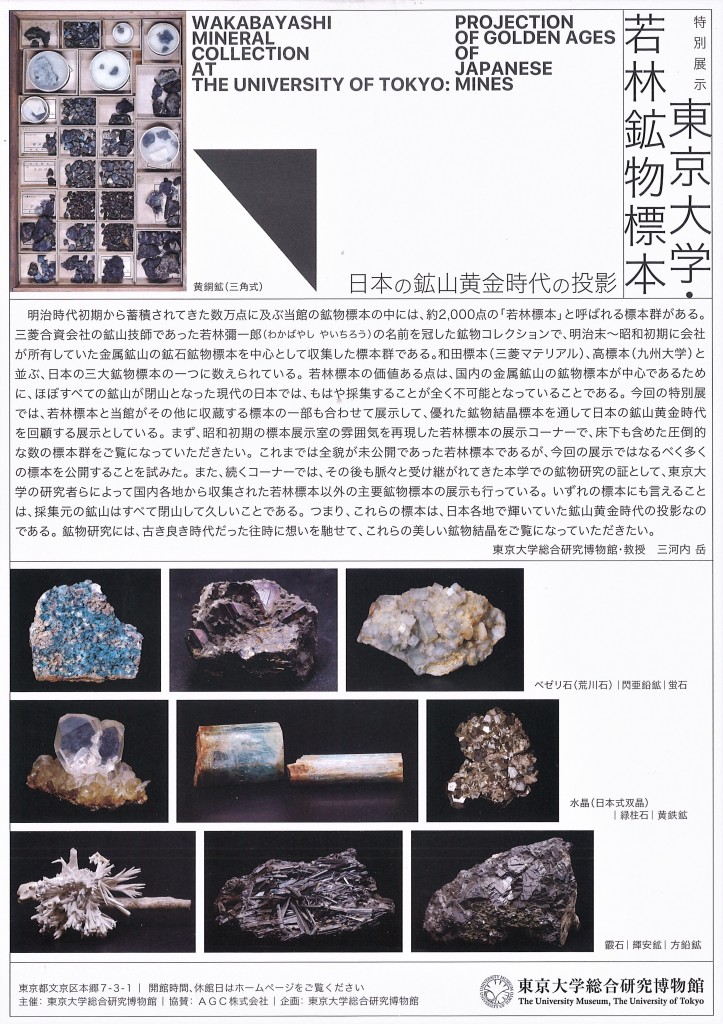

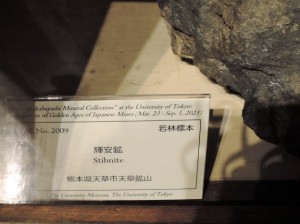

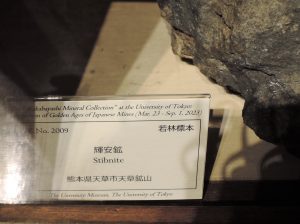

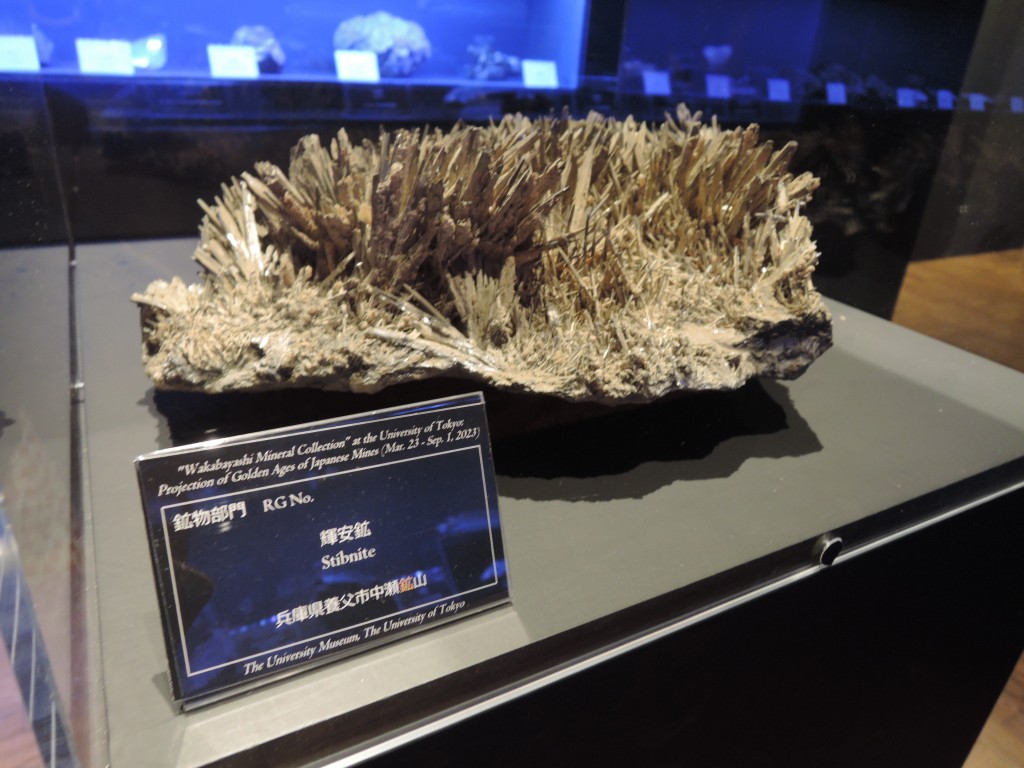

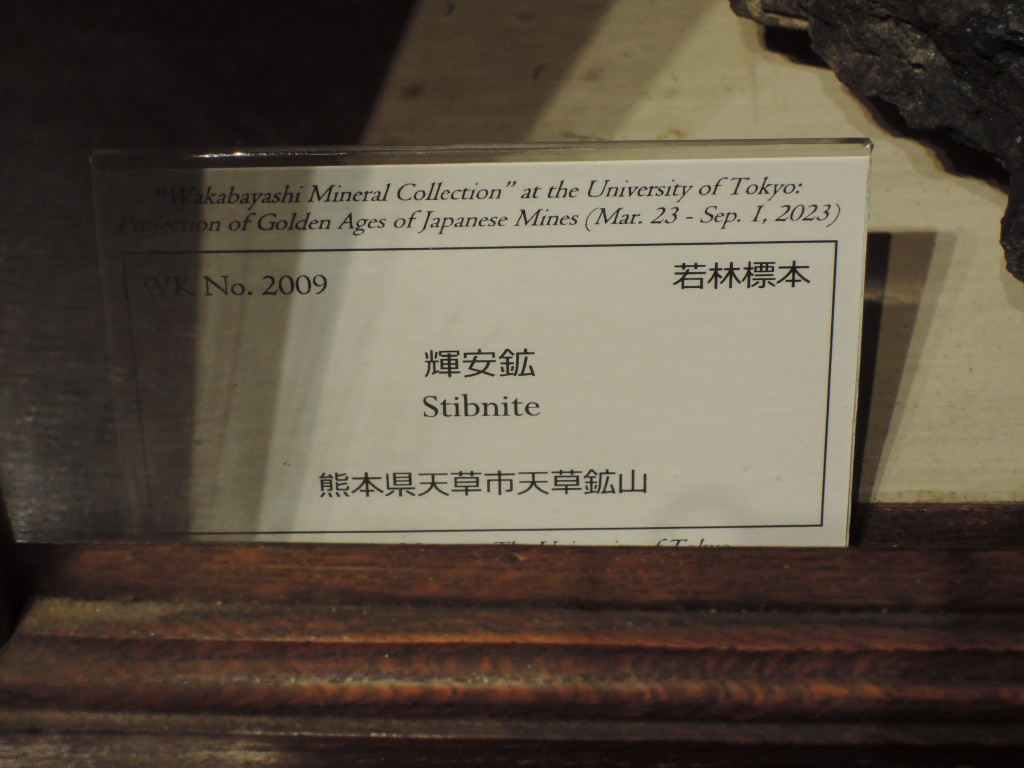

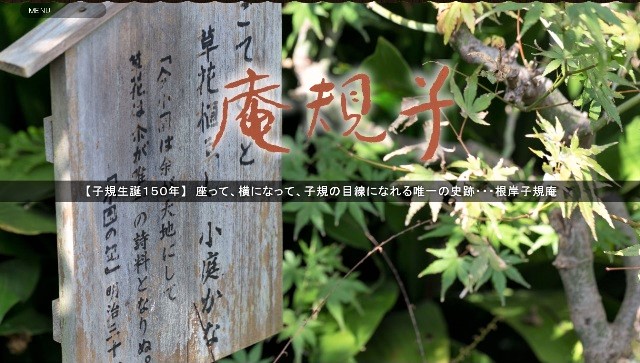

東京大学 総合研究博物館 若林鉱物標本 熊本県天草市天草鉱山

東京大学 総合研究博物館 若林鉱物標本 熊本県天草市天草鉱山

「若林鉱物標本」には輝安鉱が30点ほど出展されていたが、天草鉱山分はDBでも展示でも一点のみ。撮影状態が極めて悪く、不本意ながらカードが名刺大なので、標本の大きさを類推して欲しい。砲丸投げのボールより少し大きめ、純度は低そうでクリスタルのキラキラ感は無かった。

き-あん-こう【輝安鉱】── 広辞苑

硫化アンチモンから成る鉱物。斜方晶系、柱状または針状で、

縦に条線がありやわらかく脆い。鉛灰色で金属光沢がある。アンチモンの原料鉱石。

《 ともかく鉱物 イシ が好きなもんで…… 》

どんなジャンルにも熱狂的なマニアやコレクターがいるらしい。この輝安鉱の原石を調査・提供されたかたは、重機械製造で著名な企業の、技術本部の有力役員であったが、「これは趣味のアマチュアですし、社員に知られると笑われるので…… 」とするご本人のつよいご要望で「和田さん」とだけ紹介したい。

和田さんは直接ご来社になり、小社刊『本木昌造伝』(島屋政一著 2001年8月20日刊)をお求めになられた。和田さんは事前に『本木昌造伝』p. 106 に紹介された「伊予白目、アンチモニー、輝安鉱」に関するわずかな記録に着目されており、その記録が三菱金属(現:三菱マテリアル)ほかの文献資料と一致しないにもかかわらず、印刷・活字業界では追跡調査がないままに放置されていることを遺憾だとされた。これを機にときおり来社され、さまざまな情報交換をすることになった。

¶ ともかく鉱物の 原石 イシ に関心がおありだそうである。全国規模で、同好の士も多いとかたられる。そのため、あちこちの鉱山跡をたずね歩き、すでに廃鉱となった 鉱山 ヤマ でも現地調査をしないと気が済まないとされる。そしてたとえ廃鉱となっていても、その周辺の同好の人士と連絡しあえば、少量の残石程度は入手できるそうである。

「蛇 ジャ の道は 蛇 ヘビ ですからね」[蛇足 ── 蛇がとおる道は、仲間の蛇にはよくわかるの意から、同類・同好の仲間のことなら、なんでも、すぐにわかるということ]と笑ってかたられる。

お譲りいただいた「熊本県天草市天草鉱山採鉱の輝安鉱」の原石「仮称:和田標本」は、わずかなもので、和田さんもおっしゃるように、産出地の特定資料・産出時期などの学術的根拠を欠くが、ふしぎな光彩を放って存在感は十分である。

これがアンチモンになる。かつては日本が世界でも有数の輝安鉱の産出国であったそうだが、現在は採掘されることはほとんどなく、いわゆる「レアメタル」のひとつとして、多くは中国産の輸入に頼っているそうである。

¶ 和田さんはこと鉱石に関してはまことにご熱心であり、マニアックなかたでもあった。もちろんさまざまな原石のコレクションを保有されており、グループの間では展覧会や交換もさかんだそうである。そんな和田さんは、金属活字の主要合金とされるアンチモンに関して、わが国印刷・活字業界に資料がすくなく、当該資料に関しても、明治24年『印刷雑誌』、昭和8年、三谷幸吉『詳伝 本木昌造 平野富二』での紹介以後、文献引用のみが続き、その後ほとんど現地調査がされていないことが、むしろふしぎなことだと述べられた。

¶ このような異業種のかたからのご指摘は、稿者にとってはまことに痛いところを突かれた感があり、汗顔のきわみであったが、これを機縁として、簡略ながらわが国の近代活字鋳造における「伊予白目、アンチモニイ、アンチモン、アンチモニー、輝安鉱」の資料を、わずかな手許資料から整理してみた。

まだ精査を終えておらず、長崎・大阪関連資料や、牧治三郎、川田久長らの著述も調査しなければならないが、それは追々追記させていただきたい。目下の調査では、本木昌造が採掘させたとするアンチモンの鉱山は「肥後の天草島なる高浜村、肥後国西彼杵郡高浜村」であるとされていた。

この記述は、福地櫻痴の記述ではない。福地櫻痴は当時のアンチモンの品質が極端に悪いことを嘆くばかりで、本木グループの探鉱のことや、アンチモン産出地地名に触れた記録はみられない。

本木昌造・谷口黙次らによる採鉱のことは、出典不明ながら、昭和になってから三谷幸吉が最初に述べていた。ふるい順に列挙すると下記のようになる。

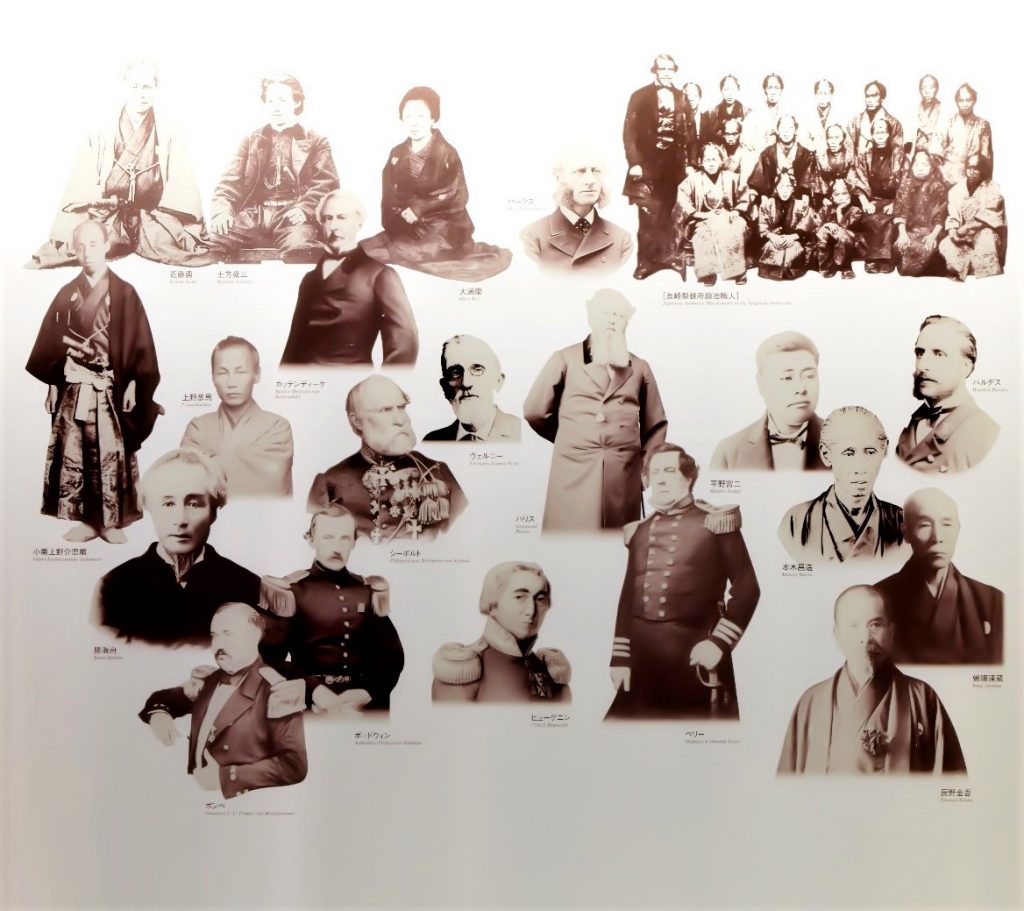

・〔福地櫻痴〕「本昌造君木ノ肖像并ニ行状」『印刷雑誌』(伝/福地櫻痴 第1次 第1巻 第2号 明治24年2月 p. 6)

・〔三谷幸吉〕『詳伝 本木昌造 平野富二』(三谷幸吉 同書頒布会 昭和8年4月20日 p. 61-2)

・〔三谷幸吉〕「本邦活版術の開祖 本木昌造先生」『開拓者の苦心 本邦 活版』(三谷幸吉 津田三省堂 昭和9年11月25日 p. 21-22)

・〔島屋政一〕『本木昌造伝』(島屋政一 朗文堂 2001年8月20日 脱稿は1944年10月 p.102-6、p. 175)

〔福地櫻痴〕「本木昌造君ノ肖像并ニ行状」『印刷雑誌』(伝/福地櫻痴 第1次 第1巻 第2号 明治24年2月 p. 6)ゟ 抜粋

原文はカタ仮名交じり。若干意読を加えた。

安政5年(1858)本木昌造先生が牢舎を出でて謹慎の身となられしころ、もっぱら心を工芸のことにもちいた。(中略)従来わが国にて用いるところの鉛は、その質純粋ならずして、使用に適さざるところあるのみならず、これに混合すべき伊予白目(アンチモニイ)もはなはだ粗製であり、硫黄その他の種々の物質を含有するがゆえに、字面が粗造にて印刷の用に堪えず。アンチモニイ精製の術は、こんにちに至りてもいまだ成功せず。みな舶来のものをもちいる。

〔三谷幸吉〕『詳伝 本木昌造 平野富二』(三谷幸吉 同書頒布会 昭和8年4月20日 p. 61-2)

若干の句読点を設けた。

明治六年[本木昌造先生](五十歳) 社員某を肥後の天草島なる高濱村に遣はして、専らアンチモニーの採掘に從事せしむ。先生最初活字製造を試みられしに當りて、用ふる所の 伊豫白目 イヨ-シロメ(アンチモニー)は、其質極めて粗惡なるのみならず、産出の高も多からざれば、斯くて數年を經ば、活字を初として、其他種々なる製造に用ふべきアンチモニーは 悉 コトゴト く皆舶來品を仰ぐに至るべく、一國の損失少からじとて、久しく之を憂へられしに、偶偶 タマタマ 天草に其鑛あることを探知しければ、遂に人を遣はして掘り取らしむるに至れり。さて先生が此事の爲めに費されたる金額も亦甚だ少からざりし由なり。然れども其志を果す能はず、中途にて廢業しとぞ。

〔 編者曰く〕 ←三谷幸吉

註 社員某とあるは先代谷口默次[1844-1900 初代 長崎人・のち大阪活版製造所代表]氏を指したのである。卽ち當時アンチモニーは、上海と大阪にしか無かつたので、平野富二先生が明治四年十一月に、東京で活字を売った金の大部分を、大阪でアンチモニーの買入れに費やした位であるから、谷口默次氏が大阪で一番アンチモニーに經験が深かつた關係上、同氏を天草島高濱村に差向けられたのである。

〔三谷幸吉〕「本邦活版術の開祖 本木昌造先生」『開拓者の苦心 本邦 活版』(三谷幸吉 津田三省堂 昭和9年11月25日 p. 21-22)

若干の句読点を設けた。

(前略)斯カくの如く、わずか両三年を出でずして、其の活版所を設立すること既に数ヶ所に及んで、其の事業も亦漸く世人に認められるようになったが、何がさて、時代が時代だったから、如何に其の便益にして、且つ経済的なることを世間に宣伝はしても、其の需用は極めて乏しく、従って其の収益等はお話にならぬものであった。

而シ かも日毎に消費するところの鉛白目[ママ](アンチモニー)や錫を購入する代金、社員の手当、其他種々の試験等の為に費やす金高は実に莫大で、[本木昌造]先生は、止むなく伝家の宝物什器等 悉 コトゴト く売り払って、これに傾倒されたと云うことである。先生の難苦想うだけでも涙を禁じ得ないのである。

明治六年[1873年]、門弟谷口黙次 タニグチ-モクジ[1844-1900 初代]氏を、肥後国天草島なる高浜村に遣わし、専らアンチモニーの採掘に従事させた。先生が最初に活字の製造を試みられた当時に使用した伊豫白目(アンチモニー)は、其質極めて粗悪で、且つ産出の高も多くなかったから、若しこのまま数年を経過すれば、活字は勿論其他種々な製造に用うべきアンチモニーは、悉 コトゴト く舶来品を仰ぐに至るであろう。斯くては一国の損失が莫大であると憂慮され、種々考究中、偶々タマタマ 天草に其鉱脈のあることを探知したので、早速前記谷口氏を派遣して、これを掘り取ることに努めさせたのであるが、どう云うわけであったか、其の志を果さず中途で廃業された由である。

〔島屋政一〕『本木昌造伝』(島屋政一 朗文堂 2001年8月20日 脱稿は1944年10月 p.102-6、p. 175)

本木昌造は鹿児島に出張中に、上海では「プレスビタリアン活版所」や、「米利堅メリケン印書館」および「上海美華書館」[この3社はいずれも上海・美華書館を指すものとおもわれる 稿者]などと称するところにおいて、漢字の活字父型と、その活字母型をつくっていて、また多くの鋳造活字を製造していることをきいた。そのために長崎に帰ってから、早速門人の酒井三蔵(三造とも)を上海につかわして、活字母型の製造法を伝習せしむることとした。(中略)

上海で日本製の金属活字(崎陽活字)を見せて批評を求めたのにたいしては、活字父型の代用として、[電鋳法・電胎法とも の応用で]木活字の技術を流用することができること。その木活字は、字面が 平 タイラ で、大きさが揃っている必要があることなどを知ることができた。また見本として持参した活字地金の品質に関してはきびしい指摘がなされた。つまり地金に混入するアンチモニーは、もっと純度が高くなければならぬことなどを聞きこんできた。

そのために本木昌造は、伊予[愛媛県]に人を派遣して、当時伊予白目 イヨシロメ と称されたアンチモニーを研究させたが、これも純度を欠いていたので、天草島の高浜村にアンチモニーの良質の鉱脈があることを聞いて、さっそくここにも人を派遣して、調査の上採掘に従事させた。この事業は莫大な費用を要して、しかも得るところは僅少で、やむなく事業を中止することになった。(後略)

明治4年(1871)11月、平野富二は事業の第一着手として、社員2名とともに新鋳造活字2万個をたずさえて東京におもむいた。(中略)帰途には大阪活版製造所に立ち寄って、良質の活字地金用の鉛と、アンチモニーを買い入れて長崎に帰った。

❖ ❖ ❖ ❖

《 三谷幸吉いわく、肥後の天草島なる高浜村、肥後国西彼杵郡高浜村とは、和田さんの現地調査、東京大学総合研究博物館「若林標本」発表をへて、現 熊本県天草市天草 》

熊本県現地を訪問され、同好の士からのプレゼントだとされる「熊本県天草市天草鉱山採鉱の輝安鉱」標本を、「これは複数入手できたので差しあげます。若干の毒性がありますから取り扱いには注意して」とのみかたられて、和田さんは飄々とお帰りになった。

標本の採集地は「熊本県天草市天草町」であるが、廃鉱となって久しく、なんの遺構もなかったそうである。そもそも本木昌造らによるアンチモニーの鉱山であったとされる場所は、「肥後の天草島なる高浜村」「肥後国西彼杵郡高浜村」と記述にバラツキがみられた。また、現在の市政下では、どこの県、市町村かもわかりにくかった。また肥前の国・肥後の国は、現在は存在しない。迷いがあったが熊本県東京出張所から紹介されて、天草市役所観光課に架電した。

その結果、たしかに同市には、江戸期には高浜村があったが、いまは村では無く「高浜地区」となり、その周辺では「天草陶石」などを採掘しているそうである。ただ「輝安鉱」の鉱山の存廃、もしくはその廃鉱の時期に関しては記録はないとされた。せめて地元での噂話でもと食い下がったが、「存じません」という回答であった。

彼杵郡は「ふるくは:そのき-の-こおり、いまは:そのぎ-ぐん」と訓む。

彼杵郡は、かつて肥前の国の中西部にあった郡であるが、明治11年(1878)の郡区町村法制定にともなって、東彼杵郡と西彼杵郡の1区2郡に分割されたようだ。ウィキペディア にも紹介されているが、書きかけで、少少わかりづらい。

タイポグラファとしては、ここは鉱石標本をみて喜ぶだけではなく、やはり現地調査のため長崎・熊本行きを目論むしかないようである。あるいは「蛇 ジャ の道は 蛇 ヘビ」で、長崎のタイポグラファの友人からの情報提供を待つか。

こうした一見ちいさな事蹟の調査を怠ったために、わが国のタイポグラフィは「書体印象論」を述べあうことがタイポグラファのありようだという誤解を生じさせたような気もする昨今である。

❖ ❖ ❖ ❖

《活字地金とアンチモン》 活字地金各種。刻印は鋳型にあるメーカー名で、さしたる意味はない。

活字地金各種。刻印は鋳型にあるメーカー名で、さしたる意味はない。

金属活字の地金(原材料)は、鉛を主成分として、アンチモン、錫スズを配合した三元合金からなっている。錫は塑性(形成・変形しやすい性質・可塑性)に関わる。アンチモンは合金の硬度を増し、合金表面の平滑さを増す働きがある。

鉛は流動性にすぐれ、低い温度で溶解し、敏速に凝固する性質をもっているため、合金による成形品には良く用いられる金属である。鉛にアンチモンを併用するとより有用な合金を形成して、その硬度と機械的強度を高める。

また一般的な熱膨張特性に反して、溶融状態から冷え固まる際に膨張する特性を利用して、活字合金などのヒケ(収縮による凹みや歪み、活字業界用語ではオチョコ)を防止する高精度な鋳物 ≒ 活字を作ることができる。

また銃弾の弾頭への添加によって銃弾の硬度を増し、鋳型抽出時には平滑度が増すため、命中度が高い弾丸ができる(硬鉛)。つまり合金としてのアンチモニーは、鋳物表面(鋳肌)が平滑で、冷却後の収縮が少なく、メッキの乗りも良いといった特性がある。そのため小皿、優勝カップ、トロフィー、メダルなどにも利用されている。

わが国の印刷業界では近代活字版印刷術導入の歴史を背景として、ドイツ・オランダ語系の名称から「アンチモン」と呼称されるが、ほかの業界では英語からアンチモニーとされることがおおい。「アンチモン、アンチモニー」に関しては ウィキペディアに詳しい解説があるので参照してほしい。

文字活字のばあい、その地金の配合率は、鉛 70-80%、錫 1-10%、アンチモン 12-20%とされるが、その配合率は、活字の大小、用途によってそれぞれ異なり、活字地金は業界内では循環して再利用されている。

また企業によっては、活字地金に独自の工夫を凝らすことがある。「欧文活字の晃文堂」と評された神田晃文堂(リョービ印刷機販売、リョービイマジクスを経てモリサワに経営移譲)は、欧文活字の市場が薄く広く全国展開したことと、極細の曲線をもつ「パレススクリプト/日本名 プリンススクリプト」などの活字の合金配合率、とりわけアンチモンの増減を、先端技術を有する「理化学研究所」に依頼・研究して対応していた。そのため、柏の残存工場を含め「欧文活字の晃文堂」が閉鎖して久しいが、その活字が今なお現役なのは、こうした配慮が貢献しているものとみられる。

摩耗したり、損傷した活字は「滅 メツ 箱、地獄箱 Hell-Box」などと呼ばれる灯油缶やクワタ箱に溜められたのち、ふたたび融解して成分を再調整し、棒状の活字地金にもどして利用されていた。近年ここでも活字地金業者がほぼ壊滅状態に陥り、業界的に対応を迫られる事態となっている。

[ 関 連 :【訃報】 欧文タイポグラフィの巨星 旧晃文堂社長:吉田市郎氏がご逝去されました|2014年9月29日 ]

[ 初 出:朗文堂ブログロール 花筏 2011年3月3日。一部修整して2023年8月 本欄に転載 ]

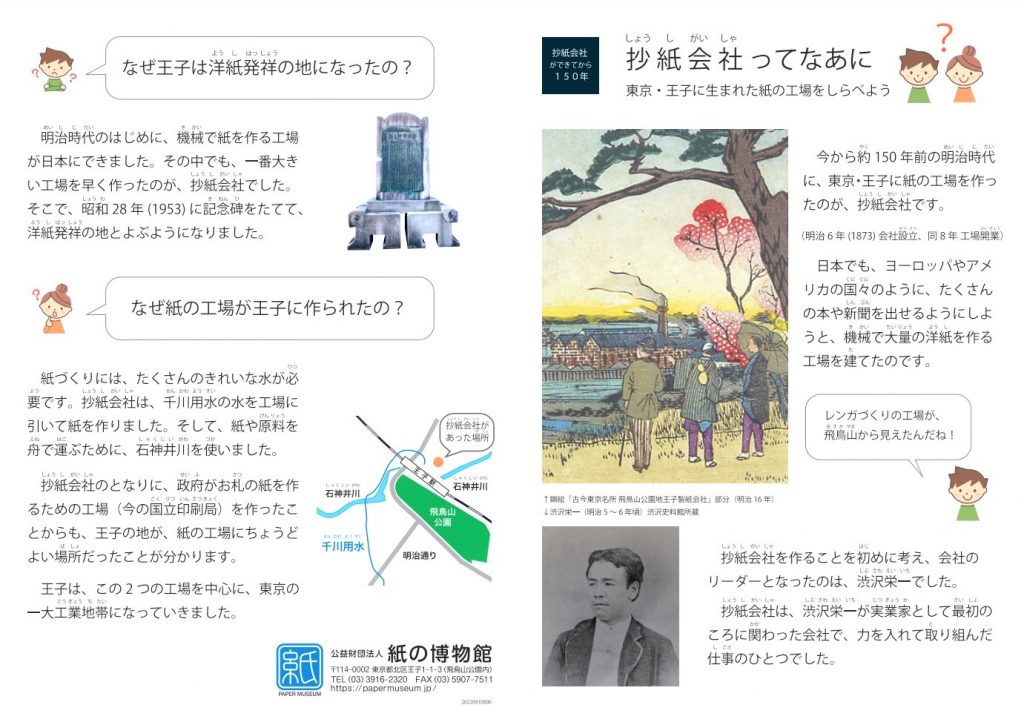

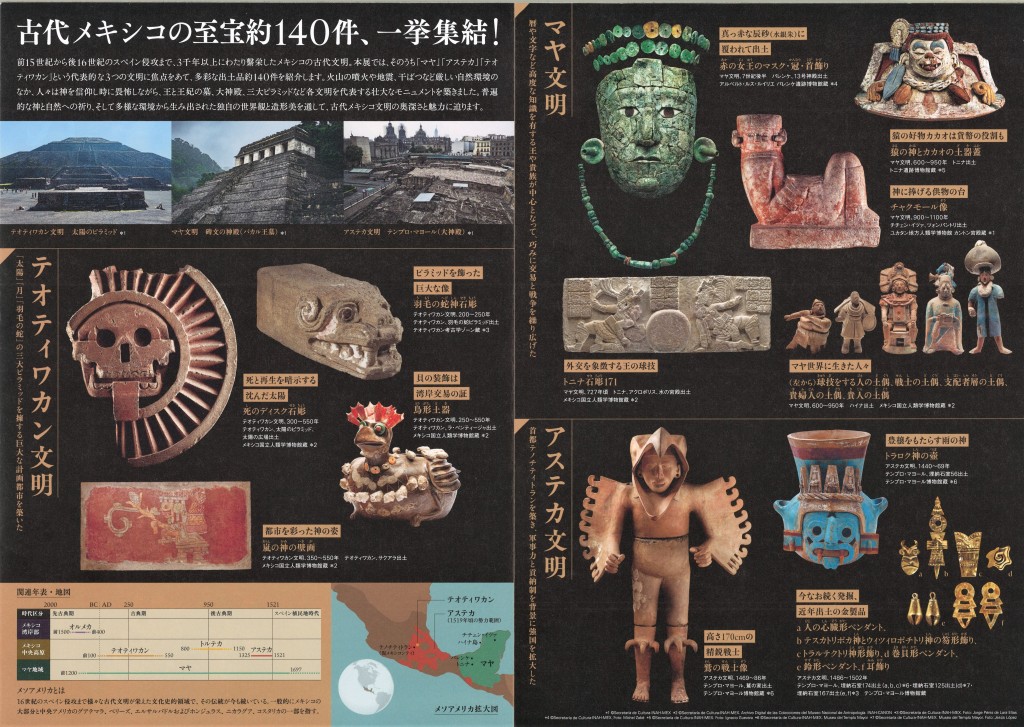

※ 感染症予防対応実施中。下掲詳細をご確認のうえご観覧を。

※ 感染症予防対応実施中。下掲詳細をご確認のうえご観覧を。

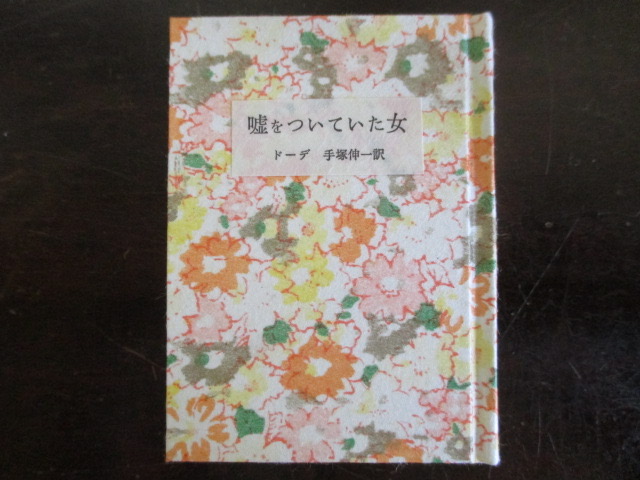

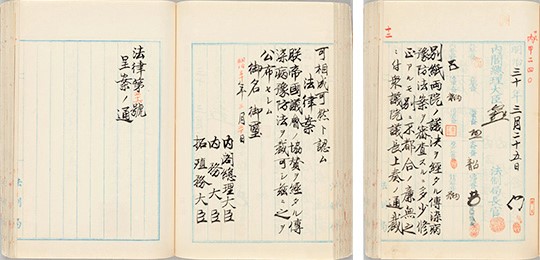

「イスメネ」原稿

「イスメネ」原稿

アンチモン ウィキペディア 写真画像

アンチモン ウィキペディア 写真画像 東京大学 総合研究博物館 若林鉱物標本 熊本県天草市天草鉱山

東京大学 総合研究博物館 若林鉱物標本 熊本県天草市天草鉱山

{

{  【 詳 細 :

【 詳 細 :

国立公文書館

国立公文書館

タイポグラフィ学会誌 13

タイポグラフィ学会誌 13

{

{