1921(大正10)年創業、

創業90周年を迎えた 印刷会社 三社

★株式会社理想社

1921年(大正10)5月:東京市牛込区柳町において初代田中末吉が「理想社組版所」

を創業。

★笹氣出版印刷株式会社

1921年(大正10)8月10日:、笹氣幸治の個人経営によって仙台市国分町に笹氣

印刷所が創立された。

★小宮山印刷工業株式会社

1921年(大正10)10月:小宮山幸造個人営業をもって小宮山印刷所を創立し、東京

都新宿区早稲田鶴巻町371番地において一般印刷事業の経営に着手。

────

《なんの因果かしらないが、親しくおつき合いいただいてきた印刷会社が揃って創業90年》

もともと数字には弱いらしい。

たまたま 新宿私塾 フィールド・ワーク で理想社さんにでかけて、うかつなことに同社が1921年(大正10)の創業で、本年が創業90年のめでたい年にあたることを知った。

新宿私塾フィールド・ワーク。理想社で書籍製作をまなぶ。2012年5月12日

そこで フト 気づいた。まてよ……、親しくおつき合いいただいている笹氣出版印刷さん、小宮山印刷工業さんも、たしか1921年(大正10)の創業だとおもいあたった。両社のWebsiteをのぞいたら、はたしてこの三社はともに 1921年(大正10)創業で、そろって創業90年を迎えていた。

どうしてこの三社が1921年(大正10)に創業したのかを知ろうと『日本全史』(宇野俊一ほか、講談社、1991年3月20日)をみたが、さして印刷勃興に関連するような記事はなかった。むしろ大正モダニズムと新中間層の登場を紹介していて、「都市の生活」がはじまったことを重点に記録していた。すなわちこの三社が1921年(大正10)に創業したのは奇妙な偶然であり、活字版印刷術が明治初期からの第一世代から、ひろく本格普及をはじめた時代だったためかとみられた。

株式会社理想社、笹氣出版印刷株式会社、小宮山印刷工業株式会社(以下法人格・敬称略)は、いわゆるページ物印刷業者とされる。すなわち商業印刷を主体とする、あわただしい印刷所とはいくぶんことなり、顧客は比較的安定し、かつ固定化している。そのために営業人員よりも、印刷現場の人員が多く、印刷機は四六全判、菊全判などの大型印刷機が多く、多色刷りよりも単色印刷機が主体となっている。

三社に共通する特徴としてあげられるのは、創業まもなくから社内に組版部門を有し、学術書、専門書などに要求される、高度な組版を実施していることである。

理想社などは「理想社組版所」としてのスタートであった。もともと活字版組版にこだわりがつよく、活字版組版を主体とした企業として誕生し、印刷機などの設備はのちに導入しているほどの企業である。その文字活字を中心とする組版重視の伝統はいまなお同社にはのこっている。

つまり三社とも、金属活字組版の時代には、それぞれ戦前から活字母型を購入し、社内に活字鋳造機を所有して活字自家鋳造にあたっていた。また、本格ページ物のためには、欧文・和文の語別活字鋳植機(いわゆる欧文モノタイプ、和文モノタイプ)を設置・稼働させていた企業である。当然活字書体にたいする感度が鋭敏なことも特徴的なことである。

もちろん現在では、金属活字組版にかえて電子組版システムをもちいているが、それでもいまだに汎用機というより、組版専用機が主体で、積分記号や微分演算子など、表記がむずかしい数式や特殊記号をふくむ文書を編集・印刷するために、「TeX テフ」などの「文書整形ソフトウェア」を自在に駆使している。

また組版スキルのレベルは各社とも格段に高く、有力出版社・大学・研究学会・研究機関・官公庁・学術図書出版社などとの長年の取引で蓄積され、顧客それぞれの要求にあわせた、独自のハウス・ルールを所有している。

理想社などは電算写植時代の後期から、いまでいう「合成フォント」に近い技術で、顧客ごとに漢字と和字と欧字の字面率設定をかえているほどのものである。

この取引先各社の字面設定率を何度も田中社長にきいているが、そのつど「ワラ ゴマ」で躱カワされている。しかし同社の主要顧客である、岩波書店と、有斐閣の字面率はあきらかにことなり、そのために版面表情はすこしくことなっているようにみえるのだが。ウ~ン!

メディア産業に大変革の波が襲っているいま、印刷産業も寡占化と全体的な衰退の渦中にあり、1970年(昭和45)に1万2千社近くあった全国の中小印刷業者は、2012年現在は、半分以下の5,600社余りにまで減少しているそうである(全日本印刷工業組合連合会発表、『中日新聞』2012年4月17日)。

そんな悪条件のなか、前述三社の90年におよぶ健闘はひかる。またリーマン・ショックの経済苦境に続き、東日本大震災の影響が、仙台に本社・工場をおく笹氣出版印刷と、おなじく宮城県気仙沼市と仙台市内に主力工場をおく小宮山印刷工業にはきわめておおきかった。

そのため三社ともに、おおがかりな創業記念祭などはおこなってはいないようである。それだけに余計なお節介を承知で、この慶事をブログロール『花筏』読者の皆さまにご報告したかった。

以下創業順に、おもに各社のWebsiteから三社をご紹介したい。

────

★株式会社理想社

1921年(大正10)5月:東京市牛込区柳町において初代田中末吉が「理想社

組版所」を創業。

代表取締役/田中宏明

現所在地/東京都新宿区改代町24番地

従業員数/46名(2011年6月現在)

【 ごあいさつ 】

代表取締役 ![]()

理想社は1921(大正10)年に創業以来、より美しく読みやすい書籍印刷を提供することに専心し、わが国文化の向上に大きく貢献してきました。歴史、芸術、学術、文芸など、文化の芽をはぐくみ開花させるのは、言葉であり文字です。その文字の集成が書籍です。

創業者田中末吉は、常に文字品質の向上に傾注し「理想社書体」へのこだわりを追求しながら、先端技術の導入も積極的に行なってまいりました。そしてなによりもお客様に満足していただくために、“誠実に、より良い品質の書籍を提供すること”に情熱を注いできたのです。

現在は、多様化するメディアの中で、印刷業界も大きな変革の時期を迎えております。理想社はトータルな本作りはもちろんのこと、さまざまなご要望にお応えすべく、新技術、新サービスに対する研鑽を怠らず、常にお客様の信頼を得られるよう日々努めてまいります。

創業者が身をもって実践した「温故知新」「低處高思」という教え。その創業精神を堅持しながら、新たな課題へチャレンジする理想を社員一同共有し、社名ともども掲げながら着実に実現していきます。

蛇 足 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

理想社は秀英舎の「舎弟」であった、初代・田中末吉(1892・明治25年12月4日-1959・昭和34年3月3日 享年67)がその基礎を築いた。田中末吉は「低處高思」の銘を掲げていたとされる。すなわち、身は低い処においているが、想いは常に高く掲げ、懸命の努力と精進をかさねていた。これがして社名を理想社と名づけたゆえんであろう。

この理想は初代・田中末吉の薫陶を受けた、第2代・田中昭三(田中末吉 長女 元子の女婿・昭和31年5月5日結婚)に受け継がれ、そして田中昭三の急逝をうけて急遽代表に就任した、3代目現社長・田中宏明にまで脈脈と継承されている。

理想社90年の歴史には、関東大震災での罹災があり、昭和15年ころからの「変体活字廃棄運動」の影響もおおきかった。また戦時体制下には「企業合同」によって、活字と印刷機の大半を没収され、従業員のおおくが徴兵・徴用された。さらに弱小印刷企業数社と合併されて、理想社の名前を剥奪されて、いかにもこの不幸な時代らしい「大和ダイワ印刷」に改組・改称を命じられ、また世田ヶ谷区大蔵への移転を強制されてもいる。

そんな理想社の記録として、創業50年にあたって刊行された『田中末吉』(理想社、昭和46年12月28日)がある。ついで創業60年にあたっては、『町工場六十年』(理想社、昭和56年10月20日)が刊行されている。

その際に既刊書『田中末吉』も改訂・増補・再刷され、この2冊を併せて『理想社印刷所六十年』と題したスリップケースにいれて関係者に配布した(非売品)。この『理想社印刷所六十年』は、大正期後期から昭和前期の印刷史・活字書体史研究には欠かせぬ貴重な資料といえる。

2011年10月20日、理想社は創業90年を迎えたが、東日本大震災ののちのことでもあり、社内会議室において簡素に創業90周年祝賀会を開催した(らしい)。初代・田中末吉は岩波書店の創業者・岩波茂雄の薫陶をうけ、いまもって理想社は岩波書店を主要顧客としている。

岩波書店出入りの印刷所では精興社も知られる。両社とともに取引があるやつがれからみると、理想社は歴代経営者が技術肌のひとで、歯痒いまでに謙虚で宣伝下手なところがみられる。それでも精興社に負けず劣らぬ実績をあげているのが理想社である。そして同社は創業100年にむけて、堅実な歩みをつづけている。

ところで、理想社・田中宏明社長には筆舌に尽くしがたい様様なご協力をいただいているが、理想社の記録が、創業50年、創業60年にまとめられているのに、今回の創業90年に際して予定されていないのはさびしいことである。

先代・実父の急逝をうけ、30代前半から理想社経営の重責を担ってきた田中宏明社長であり、まだ50代の前半の壮齢でもある。ぜひとも『理想社100年史』の刊行を望み、お手伝いもしたいところである(が、やつがれがそこまで持続するか、いささか不安でもある)。

────

★笹氣出版印刷株式会社

1921年(大正10)8月10日、笹氣幸治の個人経営によって仙台市国分町

に笹氣印刷所が創立された。

代表取締役社長/笹氣幸緒

現所在地/宮城県仙台市若林区6丁目西町8番45号

従業員数/62名(2006年12月)

笹氣出版印刷創業まもなくの時代の社屋入り口・工場・事務所の写真。同社Websiteより。

【 90年目の笹氣 】

当社は創業以来、お客様に支えていただき、おかげさまで創立90周年の節目を迎えることができました。

印刷業界を取り巻く環境はここ数年で劇的に変化しています。

しかし、この変化をチャンスととらえ、今まで培ってきた技術を礎に、新しい情報発信にチャレンジをしています。

100周年企業の仲間入りを果たすべく、次なる10年を挑戦の10年に位置づけ、真にお客様のお役にたてる企業を目指していきます。

【 文字の笹氣 】

当社は創立以来、本づくりの過程において、文字の読みやすさにこだわり続けてきました。

古くは活字の時代から、昨今のDTPによる組版まで、「読みやすさ」に対する挑戦は今も続いています。

もちろんこうした挑戦と、そこから身に付いた技術は、本以外にも様々な当社の制作物に生きています。

これからもお客様の発信するメッセージが、読み手に違いなく届くよう、読みやすさへの挑戦は続きます。

蛇 足 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

杜モリの都、仙台発祥の笹氣出版印刷株式会社は、大正10年8月10日、初代・笹氣幸治の個人経営によって創立された。

筆者と親しくおつき合いいただいているのは只野俊裕(取締役)である。笹氣信三(専務取締役・東京営業所長)とも数度お会いしたことがあるが、同社を訪問したことはまだない。

7 年ほど前、小社で只野さんと旧晃文堂社長・吉田市郎さんが出会ったことがある。

「仙台の笹氣出版印刷のかたですか! 昭和30年頃、東北出張というと、真っ先に笹氣出版印刷さんをお訪ねしました。笹氣さんにはランストン・モノタイプの1号機があってねぇ、活字と組版にはとても厳格な企業でした。晃文堂の活字母型も積極的に購入していただきました」

吉田市郎氏は笹氣出版印刷・只野俊裕さんの名刺を手に、感に堪えないという面持ちであった。

笹氣出版印刷には、現社長・笹氣幸緒氏の父、笹氣直三(故人)氏の研究・試作・開発による「陶活字」がある。これは中国のふるい文献にみる「陶活字」を、実際に試作・再現し、印刷まで実施した、わが国では類例をみない貴重な資料である。

────

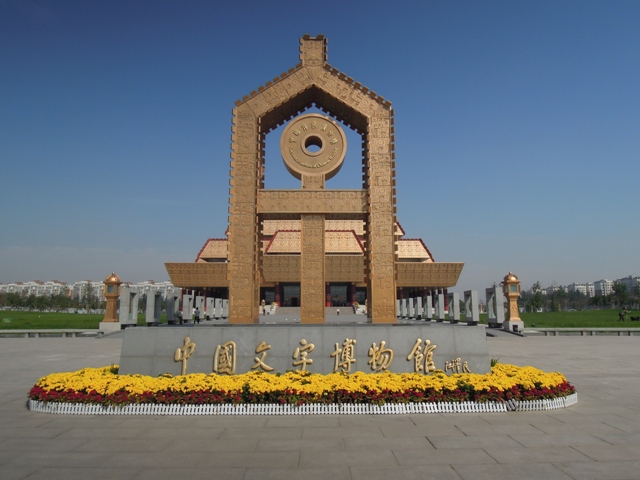

現代の中国では、印刷学院付属 中国印刷博物館(北京市・撮影不可)と、下記に図版紹介した、中国文字博物館(河南省安陽市、同館は開設からまもなく、図録などはきわめて未整備の段階)に「膠泥活字・陶活字」を復元したレプリカが展示されているが、知る限りでは印刷実験までなされた形跡はない。

中国/北京市 中国印刷博物館 地上3階・地下1階の大型施設であるが、印刷関連大型機器展示場の地階以外は撮影禁止で、 案内パンフレット、図録集などは無かった。併設の印刷学院ともどもわが国で知ることが少ないが、展示物は質量とも群をぬくすばらしさである。2011年9月

2010年10月に新設された「中国文字博物館」。甲骨文発見の地、河南省安陽市の駅前に巨大な外観を誇る。同館は必ずしも交通至便とはいえず、河南省省都・鄭州(テイシュウ Zhengzhou)から電車でいく。さらに、甲骨文出土地として知られる、いわゆる安陽市小屯村 ── 中国商代後期(前1300頃-前1046)の都城「殷墟」までは、さらに駅前のターミナルから、バスかタクシーを乗り継いでいく必要がある。宿泊施設も未整備だとの報告もみる。したがって当面は鄭州からタクシーをチャーターして日帰りされるほうが無難である。2011年9月

《チョット寄り道。中国のふるい活字製造法とその消長》

1.jpg)

畢昇の陶活字 レプリカ(『中国文字博物館』文物出版社 2010年10月)

左:右手に「膠泥活字」、左手に「膠泥活字植字盆」(10文字が入っている)を手にする畢昇銅像。右端上部は「膠泥活字の大小のレプリカ」。右端下部はネッキもある金属活字で、どうしてここに近代の活字が紹介されているのか不明。

『中国文字博物館』は、規模は壮大で、甲骨文に代表される収蔵物には目を瞠るものもあるが、まだコンテンツや解説は未整理な段階にあった。

中国南宋時代の古典書物『夢渓筆談 ムケイ-ヒツダン』に、南宋・慶暦年間(1041-48頃)に畢昇ヒッショウが「膠泥コウデイ活字」を発明したとする記述がある。ここにみる「泥」が、わが国では「水気があって、ねちねちとくっつく土 ≒ 土の状態」に重きをおくので、「膠泥活字」の名称をさけて、むしろ「陶活字・陶板活字」などとされることが多い。

ところが「泥」は、その扁が土扁ではなく、サンズイであるように、「金泥≒金粉をとかした塗料」「棗泥ソウデイ≒ナツメの実をつぶしたあんこ」「水泥≒現代中国ではコンクリート」など、むしろ「どろどろしたモノ」にあたることが多い。

昨年の秋、中国河南省安陽市に新設された「中国文字博物館」を訪れた。そこでみた畢昇の銅像と、手にしている「畢昇泥活字」は、ひと文字が5センチ平方ほどもある大きなもので、あまりに大きくて驚いた。またガラスケース越しではあったが、素材はよく中国でつくられる煉瓦の一種の「磚セン・甎セン」と同様の手法で、ドロドロに溶かした膠ニカワを型取りして固形化させたか、もしくは粘土を型取りして焼いたものとみられた。詳細な説明はなかった。

つづいて元の時代の古典書物『農書 造活字印書法』に、元朝大徳2年(1298)王禎オウテイが木活字で『旌徳県志 セイトク-ケンシ』という書物を印刷したことがしるされている。残念ながら畢昇の「膠泥活字」も、王禎の「木活字」も現存しないし、この木活字をもちいたとする書物『旌徳県志』も現存しないので、推測の域をでない。

──── 本題にもどろう。

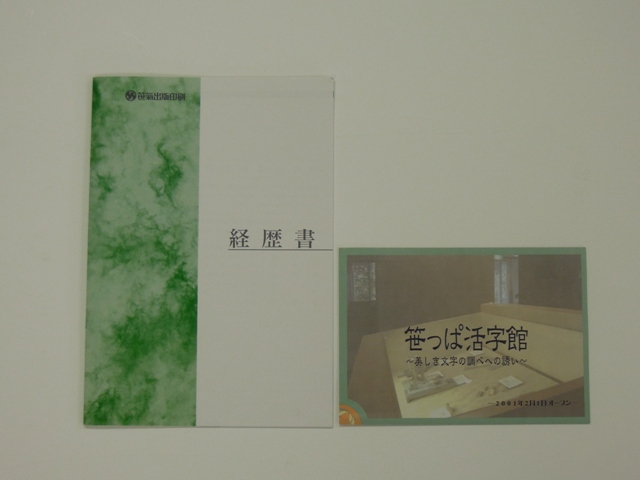

笹氣出版印刷ではこの「陶活字」を中心に、2001年2月1日【美しき文字の調べ──笹っぱ活字館】をオープンさせた。

ここには故・笹氣直三の研究・再現・印刷実験による「陶活字」を中心に、ランストン・モノタイプ(語別活字自動鋳植機)の活字母型盤をふくむフルセットと、機械式活字父型母型彫刻機(いわゆるベントン彫刻機)、見出し用活字母型、活字鋳造機などが陳列されている。どうしても拝見したい貴重な資料である。

只野さんからは、タイポグラフィ現業者独特の、辛口の批評をしばしば頂戴する。

曰く 「パッケ出しが甘いですね」

曰く 「フォロー・バックがうまく機能していない」

いわれた直後はいささか腹がたつときもあるが、ありがたいことである。

そんな只野さんであるが、同社のランストン・モノタイプが、わが国導入1号機であるとされることには半信半疑だった。

「確かに、笹氣出版印刷社内では、このランストン・モノタイプが、わが国での導入1号機とされていますけど、世間では研究社さんが最初の導入社とされていますから……」

『笹氣出版印刷 経歴書』(2012年04月)には、要旨以下のように記録されている。

・大正10年08月

笹氣幸治、仙台市国分町に笹氣印刷所創業。

・大正12年

日本タイプライター社より「活字万能自動鋳造機」を購入。

・昭和02年

当時書籍印刷はほとんど東京に依存していた業界にさきがけて、日本タイプライター株式会社製「邦文モノタイプ鋳植機」を購入し、「常にあたらしい活字による印刷」[活字版の解版・戻しをしないで、いわゆる活字1回限りの使用]をはじめる。

・昭和03年

日本タイプライター社よりふたたび「活字万能鋳造機」を購入。

「ドイツ製二回転式印刷機」を設備。「あたらしい活字による印刷」にあわせ、「美麗なる印刷物」を推進。

・昭和06年03月

米国のモノタイプ・コーポレーション社より、日本でも珍しい「ランストン・モノタイプ」を購入。美しい欧文論文の印刷に「モノ式欧文活字自動鋳造植字機」がおおいに活躍し、業界に貢献した。

・昭和20年07月

仙台大空襲で工場全焼。

・昭和22年10月

東北地方の中心地、仙台市役所ならびに宮城県庁にほど近い上杉の地に本社営業所ならびに工場を落成、移転して業務を開始した。

・昭和25年03月

東北大学文学部の依頼をうけ、5年の歳月を費やし、『西蔵撰述佛典目録』を原本としてチベット文字を創刻し、活字母型をおこし、昭和35年5月これを印刷完了し各国に配布。この事業が学会に貢献した。

・昭和31年06月

インド・ナグプールのインターナショナル・アカデミー・オブ・インディアン・カルチャーの懇請をうけ、チベット語活字を、「河北新報社」を介し、インド大使館を通じて日印友好ならびに文化交流のために寄贈。

・昭和41年08月

全自動モノタイプを設備。邦文組版の文選・鋳造の能率効果をあげる。

・昭和49年03月

文字組版の画期的改革を企図し、電算写植機「サプトンA7262」を当社用に開発導入。

…………

・平成23年03月

3月11日東日本大震災によりオフセット印刷機が大破。およそ2ヶ月間の休業に追い込まれた。

ところが組織とは面白いもので、只野さんも筆者も所属しているタイポグラフィ学会の副会長/小酒井英一郎さん(研究社印刷社長)のお話しでは、

「本邦での欧文モノタイプ導入の最初は、仙台の笹氣出版印刷さんときいていますが……」

となります。

参照データ:タイポグラファ群像*001 加藤美方

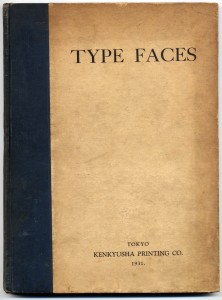

高島義雄氏→加藤美方氏をへて譲渡された『TYPE FACES』

研究社印刷 1931年(昭和6)

B5判 160ページ かがり綴じ 上製本

この活字見本帳は、端物用、ページ物用の欧文活字書体の紹介がおもである。

研究社・小酒井英一郎氏によると、管見に入る限り、研究社の冊子型活字見本帳では

これが最古のものであり、またこれが唯一本とみられるとのことである。

現在、整理がヘタなやつがれは、目下のところこの見本帳をしまい込んでいて

探し出せないでいるが、昭和6年の研究社では、行別活字鋳植機(ライノタイプ)が

主流であったと記憶している。

また後述する小宮山印刷工業の「ご隠居」小宮山清さんも、

「ランストン・モノタイプの導入の最初は、仙台の笹氣出版印刷さんですよ」

とケロリとして断言されます。

もちろんこの両社は、東京におけるランストン・モノタイプ導入企業として、また本格欧文組版ではきわめて著名な両社である。

また印刷業界に欧文モノタイプと研究社の関連がひろく知られたのは、『欧文植字』(水沼辰夫編、工場必携シリーズA6 印刷学会出版部)だったとされる。筆者所蔵書は刊記ページを欠くが、同じ著者によるシリーズ図書『文選と植字』(水沼辰夫 工場必携シリーズA5 印刷学会出版部 昭和25年10月25日)があり、また『欧文植字』巻頭の「はしがき」附記に、編者しるす──として1949年3月の記載がある。したがって『欧文植字』は昭和24-26年頃の刊行とみたい。そこには、以下のような記述がみられる。

附記──[前略]本書中「モノタイプ」については、研究社印刷所のオペレーター鈴木金藏氏に負うところが多い。また組版・図版その他については研究社印刷所から多大の援助をこうむった。ここにしるして感謝の意を表する。

本文最終 p.196──以上、モノタイプについては概略を述べたが、複雑きわまりない構造と、その機能については、説いて尽くさざるうらみが多い。モノタイプは現在東京牛込の研究社印刷所に2台あるから、志ある人はついて見られたい。作業に妨げのない限り応じられると思う。

このように、戦後まもなくの時代、しかも現業者の水沼辰夫氏は、仙台・笹氣出版印刷のランストン・モノタイプの存在を知ることが無かったのかもしれない。その分だけ研究社印刷所を中心に記述したために、在京の印刷業者には笹氣出版印刷関連の情報が欠けたものとみられるのである。

現在わが国では欧文モノタイプを稼働させている企業は無いが、笹氣出版印刷、研究社印刷所、印刷博物館などでそのシステムを見学することができる。

ですから只野さん、なにも先陣争いをするわけではありませんが、どうやら笹氣出版印刷が、わが国でのランストン・モノタイプの導入の最初だったようですよ。

《2011年3月11日、あの日のこと……》

笹氣出版印刷は仙台市若林区6丁目西町8番45号に広大な本社・工場を置いている。あの日、2011年3月11日、仙台空港に津波が押しよせる影像が繰りかえし流れた。笹氣出版印刷は仙台市内から工場団地ともいえる海よりの敷地に移転したと聞いていたので、「もしかして……」というおもいから数度架電した。電話はまったくつながらず、@メールにも返信はなかった。

2011年3月19日、ようやく只野さんから

「只野 です」

と、いつもの穏やかな口調で電話をいただいた。

地震と津波のはなしは双方ともに避けた。どういうわけかタイポグラフィのはなしをしたことを覚えている。のちに「寒中見舞い」をいただいて、只野家は福島県の出身だということを知った……。

2012年2月17日、池袋サンシャインビルで開催された JAGAT『PAGE1012』の展観に只野さんが上京された。ほぼ1年ぶりの再会であった。タイポグラフィのはなしをするのが楽しかった。

────

★小宮山印刷工業株式会社

1921年(大正10)10月:小宮山幸造個人営業をもって小宮山印刷所を

創立し、東京都新宿区早稲田鶴巻町371番地に

おいて一般印刷事業の経営に着手

代表取締役社長/小宮山恒敏

現所在地/本社:東京都新宿区天神町78番地

宮城工場:宮城県気仙沼市本吉町猪の鼻169-7

KOPAS(仙台営業所):宮城県仙台市青葉区木町通2-5-19

従業員数/251名

いきなりの 蛇 足 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここまで紹介してきた理想社、笹氣出版印刷は、朗文堂ならびにやつがれにとっては、どちらかというと活字書体・組版・印刷実務が中心であり、タイポグラフィ学会系のおつき合いである。

ここからご紹介する小宮山印刷工業 2代目代表 /小宮山清さんは、朗文堂 活版印刷事業部/アダナ・プレス倶楽部の皆さんとのおつき合いが中心である。

《第11回 活版ルネサンス フェア》にご来場の折の写真。2012年3月30日 御年85歳。

もしかすると「小宮山印刷のおじいちゃん」(失礼!)と呼んで、親しくおつき合いされているアダナ・プレス倶楽部の皆さんは、この情報と、小宮山印刷工業 のWebsite の詳細をみて驚かれるかもしれない。

名刺には「小宮山印刷工業株式会社 小宮山 清」とだけしるされている。肩書きに類するものはまったくない。それでも小宮山 清(昭和6年2月26日うまれ 85歳)さんは、ページ物欧文組版、欧文印刷、高度学術書組版・印刷に関しては、わが国有数の知識と経験を有されている。

ランストン・モノタイプ社製 Type Lining Tester 活字列見。欧文のベースラインの揃いなどを確認・調整するための器具。実際の使用に際しては90度回転させて、マイクロ・ゲージが下部になるようにしてもちいる。小宮山清氏蔵。

参照資料:タイポグラフィ あのねのね*018 Inspection Tools 活字鋳造検査器具 活字列見

またその企業 小宮山印刷工業 とは、学術・研究書を中心にきわめて高い評価があり、小宮山清さんがときおり本郷あたりに出没すると、少壮研究者のころから、論文のまとめや執筆・刊行にお世話になったとして、並みいる大学教授が深深とお辞儀をするほどの人物であることはほとんど知られていない。

また小宮山印刷工業の一貫生産システム── Komiyama Orijinal Printing Automation Systemは「KOPAS」と呼ばれ、同システムによる学術書出版への評価はたかく、スリランカ(旧・セイロン)にも関連企業を有している。

────

小宮山清さんは、アダナ・プレス倶楽部主催のイベントには、しばしば気軽に足を運ばれている。そこで活版印刷実践者の若者たちと、あれこれと活字・印刷・製本などの技術を物語ることが至極楽しそうである。

ご本人はまったく偉ぶることが無いし、質問には懇切丁寧にこたえられ、自分の功績や会社の規模を誇ることはないから、アダナ・プレス倶楽部の会員の皆さんは、ほんとうに親しく「小宮山さん、小宮山印刷のおじいちゃん」として敬愛しているようである。

アダナ・プレス倶楽部 餅プレス大会で、威勢よく杵をふるう小宮山清さん。このとき御年83歳。お元気である。ともかく若者は、つきたてのおいしい餅を食べることと、呑むことに夢中なので、3臼ほどを小宮山さんが率先して搗きあげていた。2011年11月27日。足立区ママースの協力にて。

《2011年3月11日、あの日のこと……》

宮城県気仙沼市本吉町猪の鼻169-7 に主力工場を置き、仙台市に「COPAS 事業部」をおく小宮山印刷工業にも、あの日の被害はおおきかった。

小宮山清さんに、津波が近在の河川をつたって、本当に気仙沼工場の直下まで激しい勢いで押しよせた映像をみせていただいた。

「びっくりしたけどねぇ、それでも高台に工場をつくっていたから助かった。若い社員のみんなが頑張って、もうすっかり復旧させましたよ」

いつもの抑揚せまらぬ口調で、おおきな災害をかたられた。

小宮山印刷工業は、いまは小宮山清さんのご子息や甥の経営陣が主体であり、4代目にあたる孫世代への継承がつづいているそうである。小宮山清さんはそんな現状を、自分はやりきったおもいで心強くみまもるだけで、余計な口出しはしないそうである。ぜひとも小宮山清さんが、同社の創業100年祭にお元気で参加されることを祈ってやまない次第である。