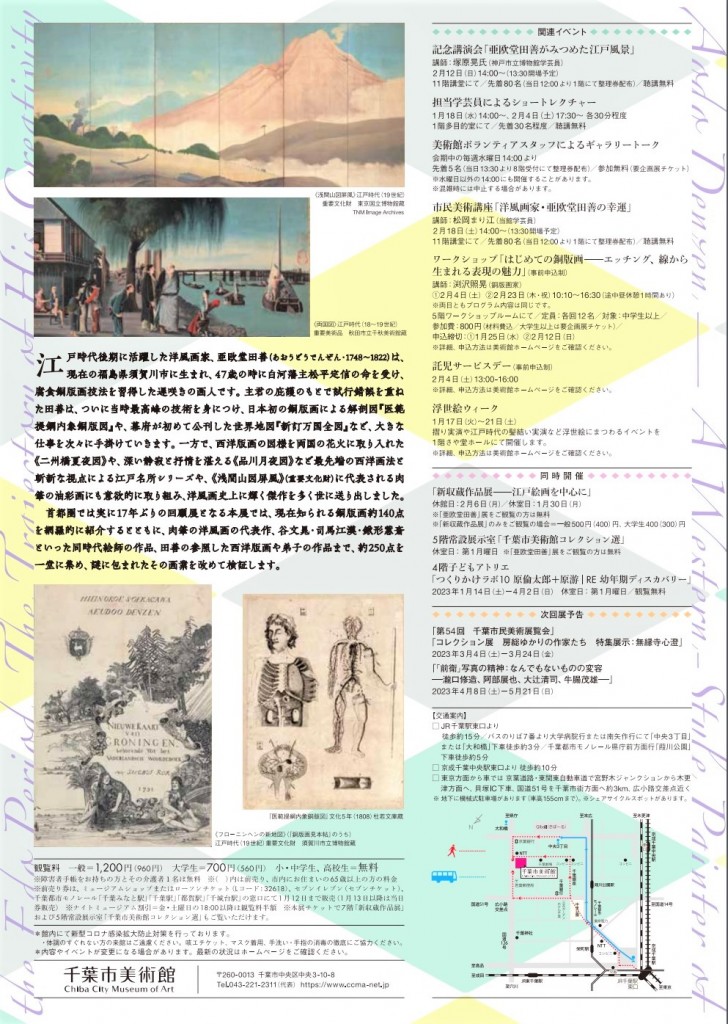

千葉市美術館

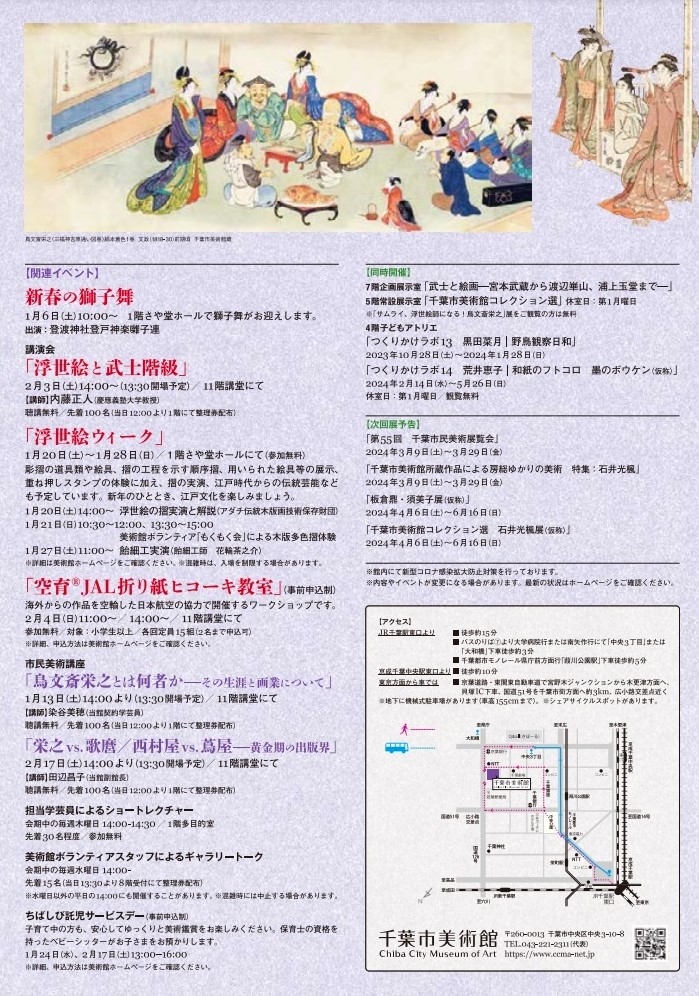

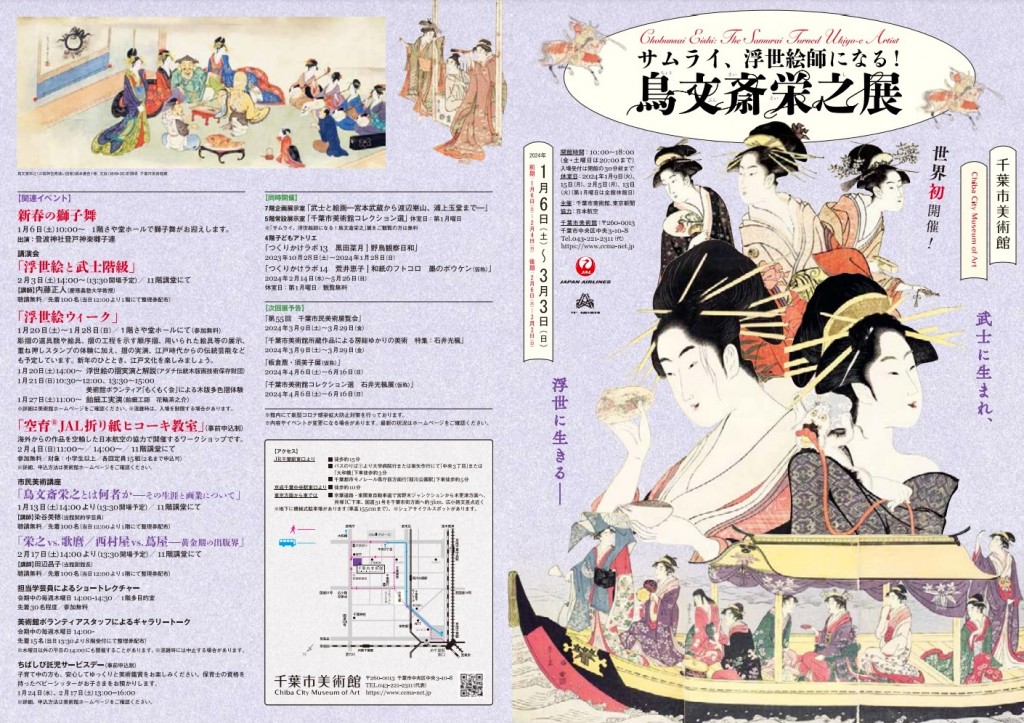

企画展 岡本秋暉 百花百鳥に挑んだ江戸の絵師

― 摘水軒コレクションを中心に

会 期 2024年6月28日[金] – 8月25日[日]

前 期:6月28日[金] – 7月28日[日]

後 期:7月30日[火] – 8月25日[日]

会 場 千葉市美術館

〠 260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-10-8

tel 043-221-2311(受付時間 10:00 – 18:00)

休 室 日 休室日:7月1日[月]、8日[月]、29日[月]、8月5日[月]

* 第1月曜日は全館休館

観 覧 料 一 般 1,400円、大学生 800円、小・中学生、高校生 無料

◎ 本展観覧券で5階常設展示室「千葉市美術館コレクション選」もご覧いただけます

* チケット各種割引・優待情報、関連イベント情報などは下掲詳細参照

特別協力 平塚市美術館

主 催 千葉市美術館、公益財団法人摘水軒記念文化振興財団

────────────────────────── ☆ 活版アラカルト掲載図版のほとんどは 図版画面をクリック or タップすると拡大表示されます ☆

☆ 活版アラカルト掲載図版のほとんどは 図版画面をクリック or タップすると拡大表示されます ☆

< 岡本秋暉 >

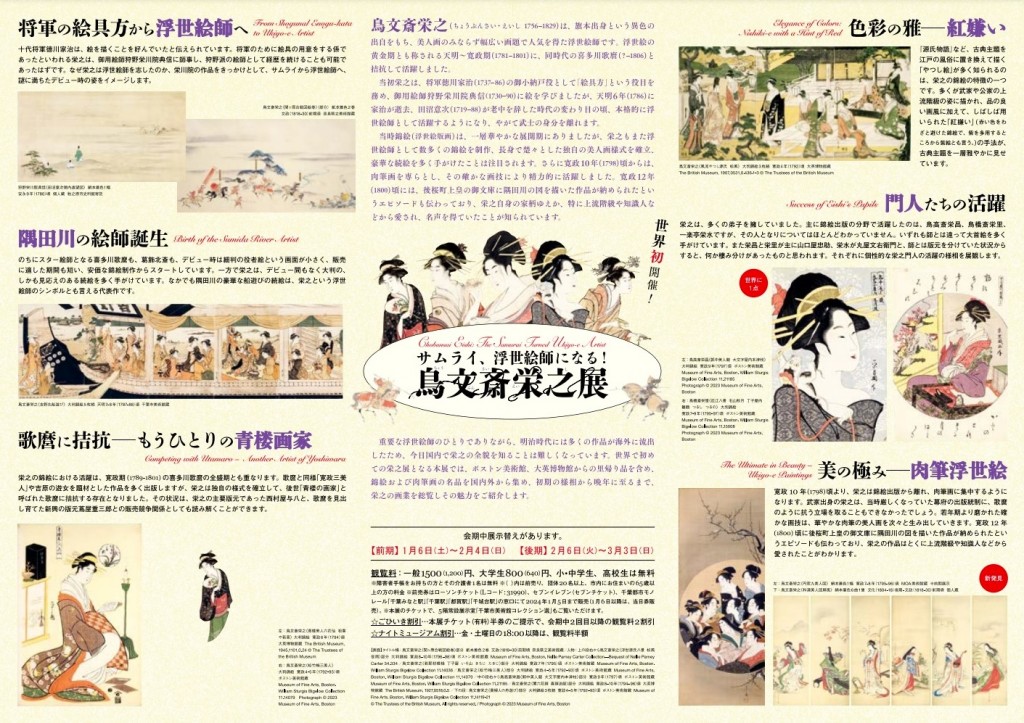

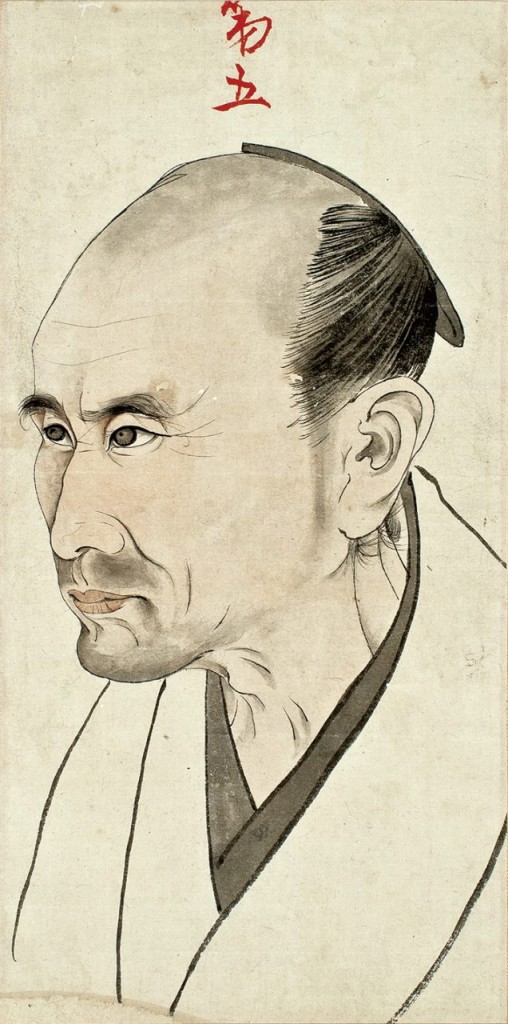

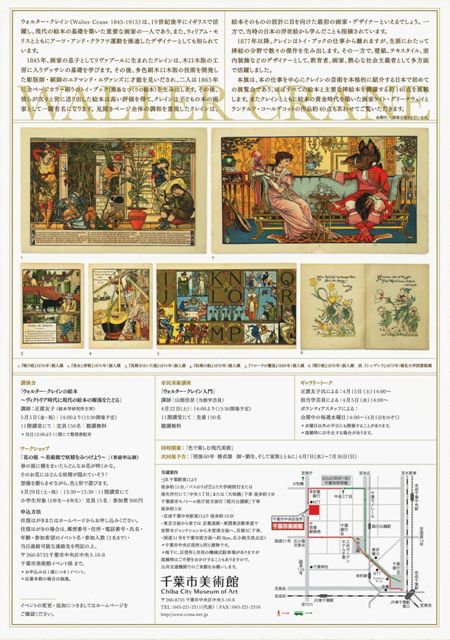

岡本秋暉(おかもとしゅうき・1807-62)は濃厚華麗な花鳥画、とりわけ孔雀の名手として名を馳せた江戸後期の画人です。彫金家・石黒家の次男として生まれた秋暉は、南蘋派の大西圭斎に画を学び、20代から絵師として活躍していました。一方で小田原藩・大久保家に仕える藩士としての顔も持ち、江戸中屋敷での見回り役を務めながら精力的に制作を続け、同時期に活躍した渡辺崋山や椿椿山らと親交を結びました。

彼が最も得意としたのは鳥の図です。懇意の小鳥店に通い写生に励んだという逸話もあるほど、鳥の描写をひたすらに研ぎ澄まし、透明感溢れる華やかな色彩と、羽の美しさを描き尽くす驚異的な技巧で江戸の人々を魅了しました。

実に18年ぶりの回顧展となる本展では、世界一の秋暉コレクションを擁する摘水軒記念文化振興財団の所蔵品を中心に、約100件の作品で、生い立ちから画業を通覧します。細緻を尽くす花鳥画から、藩主の御殿を飾った杉戸絵、小田原が誇る偉人の肖像画《二宮尊徳座像》(報徳博物館蔵)まで。その作品群からは、自らを花鳥の画家として認識して技量を磨きながら藩士としての任も果たし、さらに同時代の画家達の活動に目配りしながら中国画の摂取に努める、堅実な画人の姿が浮かび上がります。彼が生涯をかけて紡ぎ出した鮮やかな花鳥の楽園を、どうぞご堪能ください。

✿ ✿ ✿ ✿ ✿

< 摘水軒記念文化振興財団 >

摘水軒記念文化振興財団は、岩佐又兵衛《弄玉仙図》(重要文化財)をはじめとする肉筆浮世絵や、伊藤若冲《旭日松鶴図》等の花鳥・動物画を核とする国内有数の江戸絵画コレクションを所蔵しています。同財団のルーツである寺嶋家は江戸時代、柏村の名主を務め、水戸街道沿いの居宅「摘翠軒」は文人墨客が集う文化サロン的な役割を果たしていました。

現在の同財団所蔵品は、寺嶋家に逗留したという幕末の絵師・岡本秋暉の作品をはじめとする伝来品を母体とし、発展させたものです。肉筆浮世絵では菱川師宣、勝川春章、鳥居清長、東洲斎写楽といった代表的な絵師の優品が揃う一方、花鳥画・動物画では若冲や、円山応挙のような有名な絵師のみならず、江戸中後期を彩った南蘋派や洋風画、逸伝の絵師によるユーモラスな作品まで多岐にわたります。その収集はまさに縦横無尽。個人コレクションならではの自由で直感的な審美眼で選び抜かれた作品群は、見る者に江戸絵画の豊饒さ、純粋に絵と向き合うことの喜びと楽しさを語り掛けてくれることでしょう。本展は選りすぐりの約100件によって摘水軒コレクションの全容を紹介する、過去最大規模の機会となります。

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

※ 下掲 企画展コーナー には、極めて多彩で魅力的な作品紹介・関連コンテンツが紹介されている。

[ 詳 細 : 千葉市美術館 ] { 活版アラカルト 千葉市美術館まとめ }

千葉市美術館

千葉市美術館