東京都美術館

東京都美術館

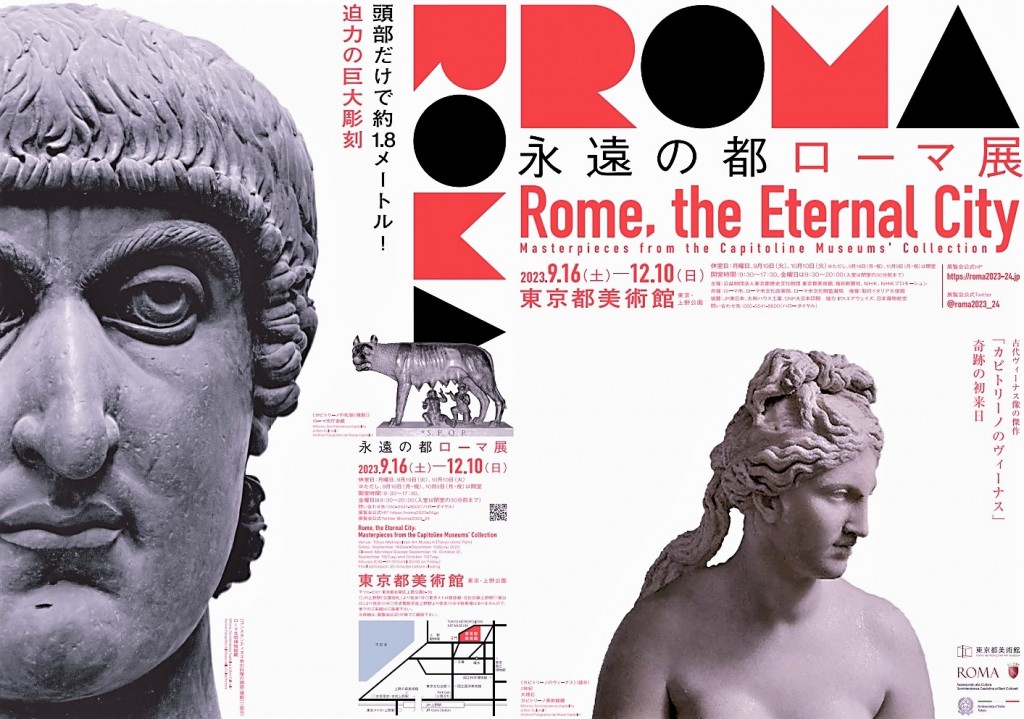

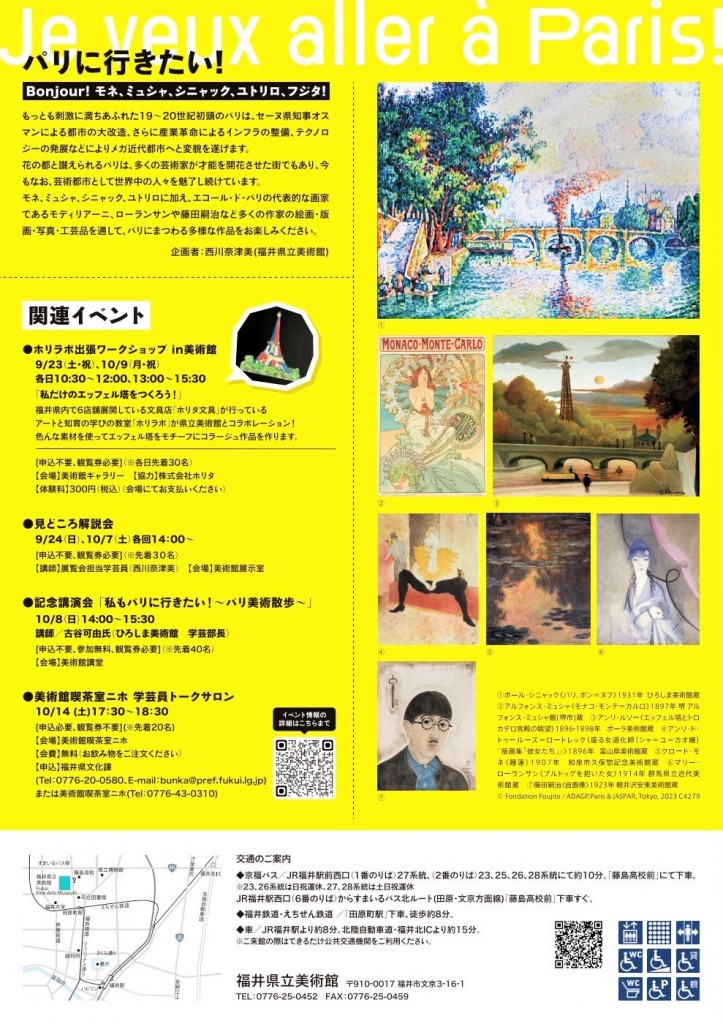

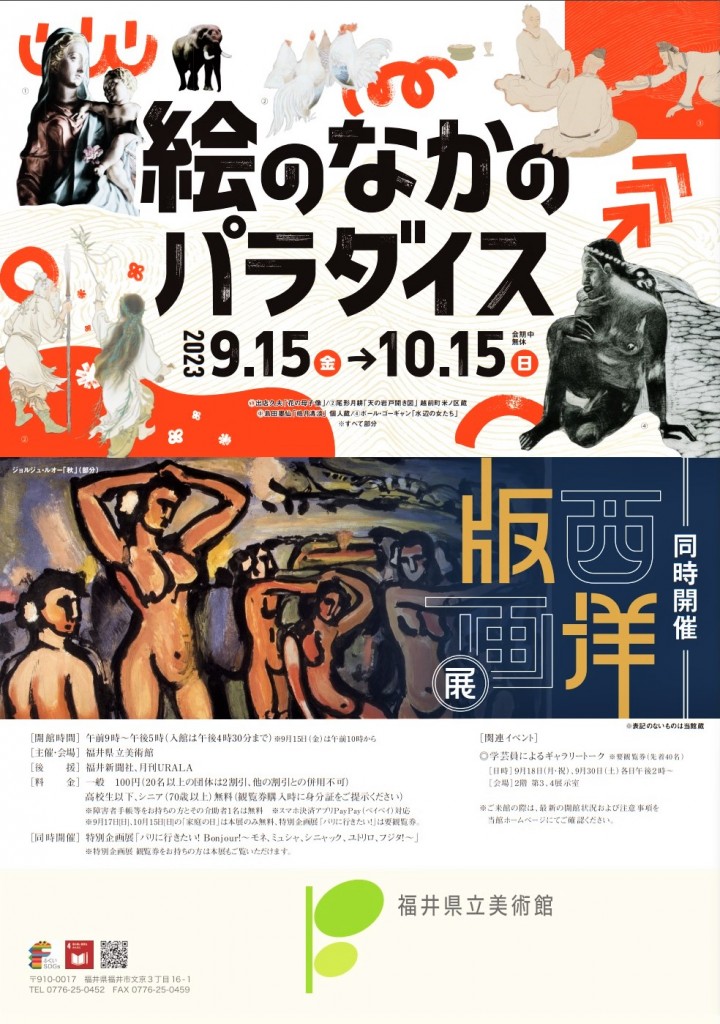

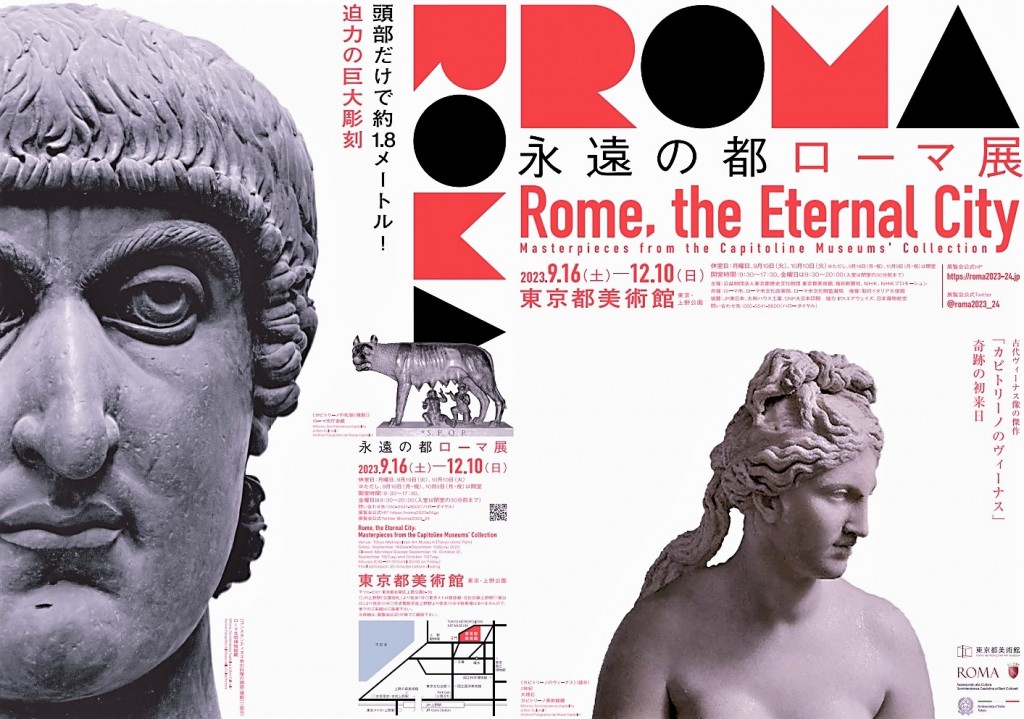

永遠の都 ローマ展 Rome, the Eternal City

カピトリーノ美術館の至宝でたどる二千年の歴史と芸術

会 期 2023年9月16日[土]- 12月10日[日]

休 室 日 月曜日、9月19日[火]、10月10日[火]

* ただし、9月18日[月・祝]、10月9日[月・祝]は開室

開室時間 9:30 - 17:30 * 金曜日は20:00まで * 入室は閉室の30分前まで

会 場 東京都美術館 企画展示室

110-0007 東京都台東区上野公園8-36 TEL 050-5541-8600(ハローダイヤル)

観 覧 料 般 2,000円 、大学生・専門学校生 1,100円、 65歳以上 1,300円

* 当日・個人・税込み料金を表示。各種割引、優待情報などは 下掲詳細 参照

* 平日観覧は予約不要。土日・祝日のみ「日時指定予約制」。下掲詳細チケット参照。

共 催 ローマ市、ローマ市文化政策局、ローマ市文化財監督局

主 催 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、 毎日新聞社、

NHK、NHKプロモーション

──────────────────────

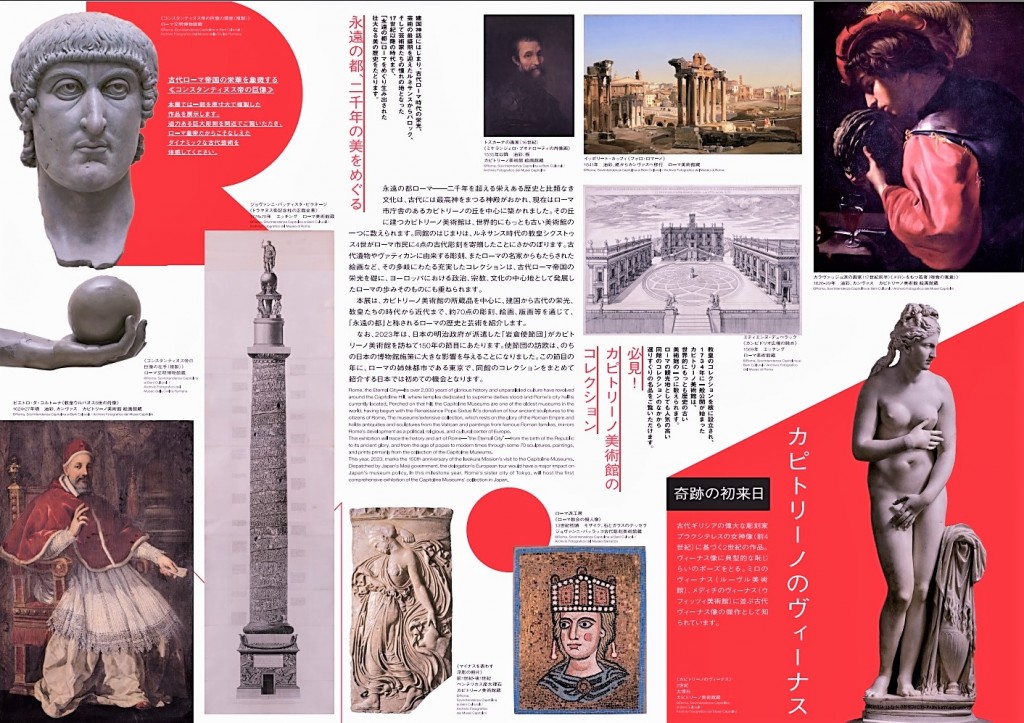

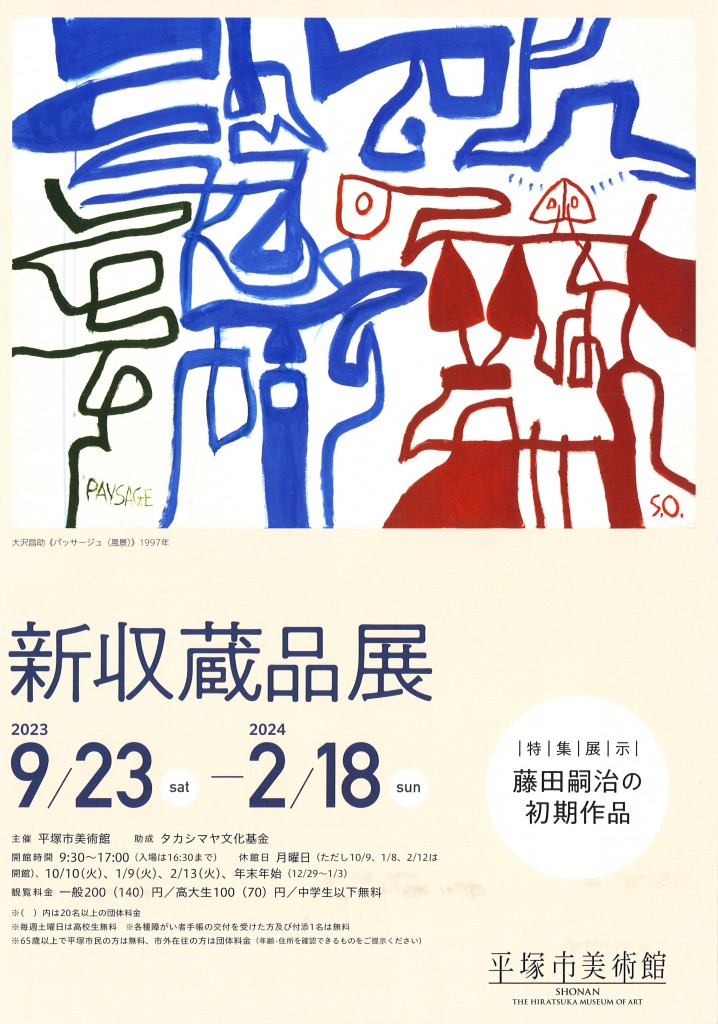

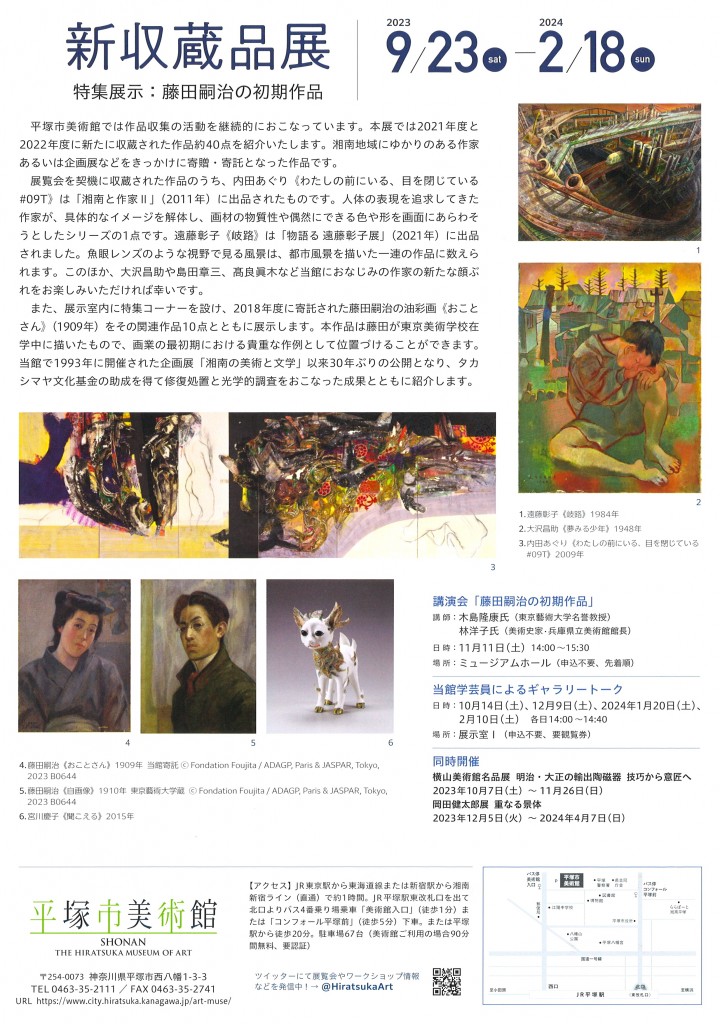

永遠の都ローマ ― 二千年を超える栄えある歴史と比類なき文化は、古代には最高神をまつる神殿がおかれ、現在はローマ市庁舎のあるカピトリーノの丘を中心に築かれました。その丘に建つカピトリーノ美術館は、世界的にもっとも古い美術館の一つに数えられます。同館のはじまりは、ルネサンス時代の教皇シクストゥス4世がローマ市民に4点の古代彫刻を寄贈したことにさかのぼります。古代遺物やヴァチカンに由来する彫刻、またローマの名家からもたらされた絵画など、その多岐にわたる充実したコレクションは、古代ローマ帝国の栄光を礎に、ヨーロッパにおける政治、宗教、文化の中心地として発展したローマの歩みそのものにも重ねられます。

本展は、カピトリーノ美術館の所蔵品を中心に、建国から古代の栄光、教皇たちの時代から近代まで、約70点の彫刻、絵画、版画等を通じて、「永遠の都」と称されるローマの歴史と芸術を紹介します。

なお、2023年は、日本の明治政府が派遣した「岩倉使節団」が、カピトリーノ美術館を訪ねて150年の節目にあたります。使節団の訪欧は、のちの日本の博物館施策に大きな影響を与えることになりました。この節目の年に、ローマの姉妹都市である東京、さらに福岡を会場として、同館のコレクションをまとめて日本で紹介する初めての機会となります。

※ 新型感染症予防対応実施中。下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

※ 会場内混雑が予想されるため、土日・祝日のみ日時指定予約制となっています。

※ 平日にご来場の際は、日時指定予約は不要です。特設サイトチケット情報参照。

[ 詳 細 : 東京都美術館 本展特設サイト ]

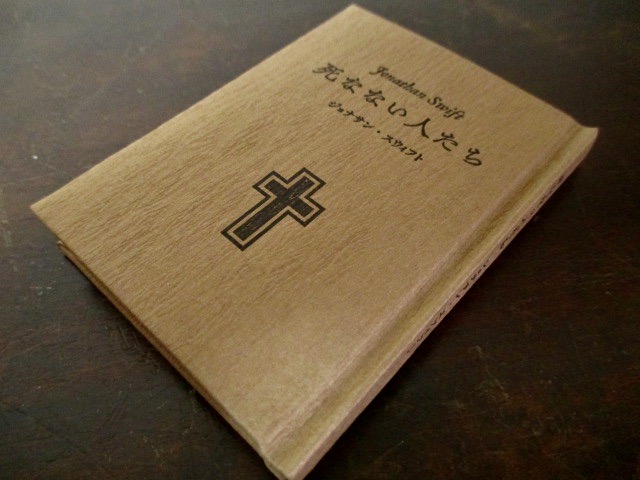

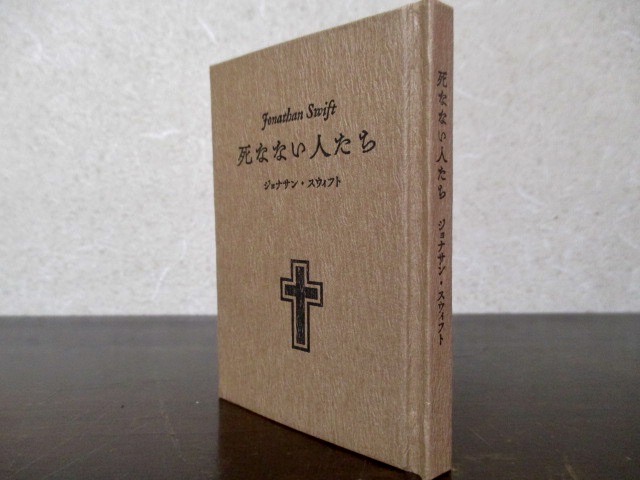

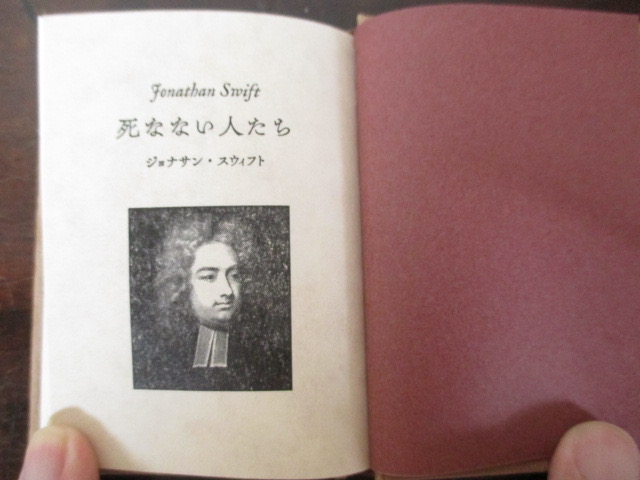

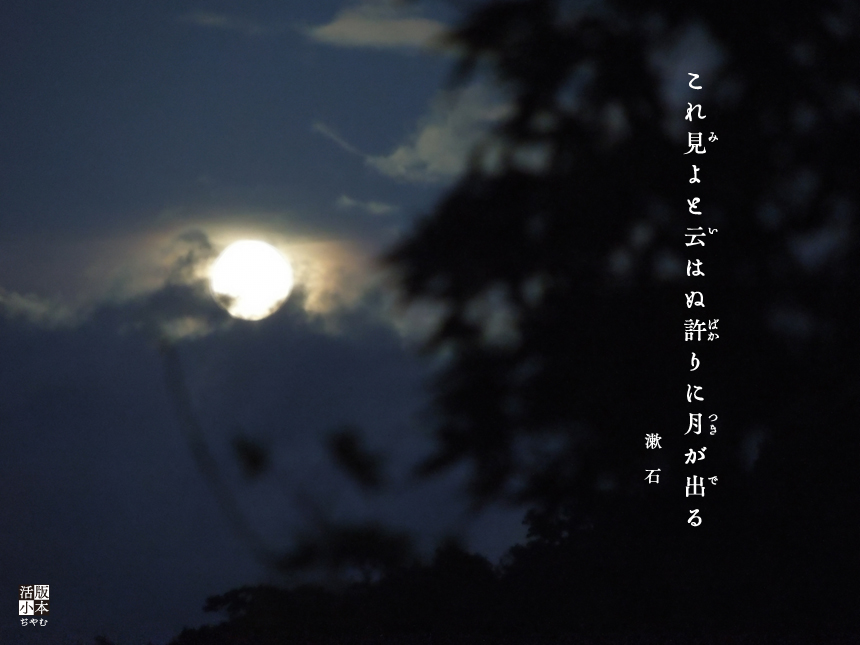

{ ぢゃむ 杉本昭生 活版小本 一筆箋 }

{ ぢゃむ 杉本昭生 活版小本 一筆箋 } 【 詳 細 : ぢゃむ 杉本昭生 活版小本 】 { 活版アラカルト 活版小本 既出まとめ }

【 詳 細 : ぢゃむ 杉本昭生 活版小本 】 { 活版アラカルト 活版小本 既出まとめ }