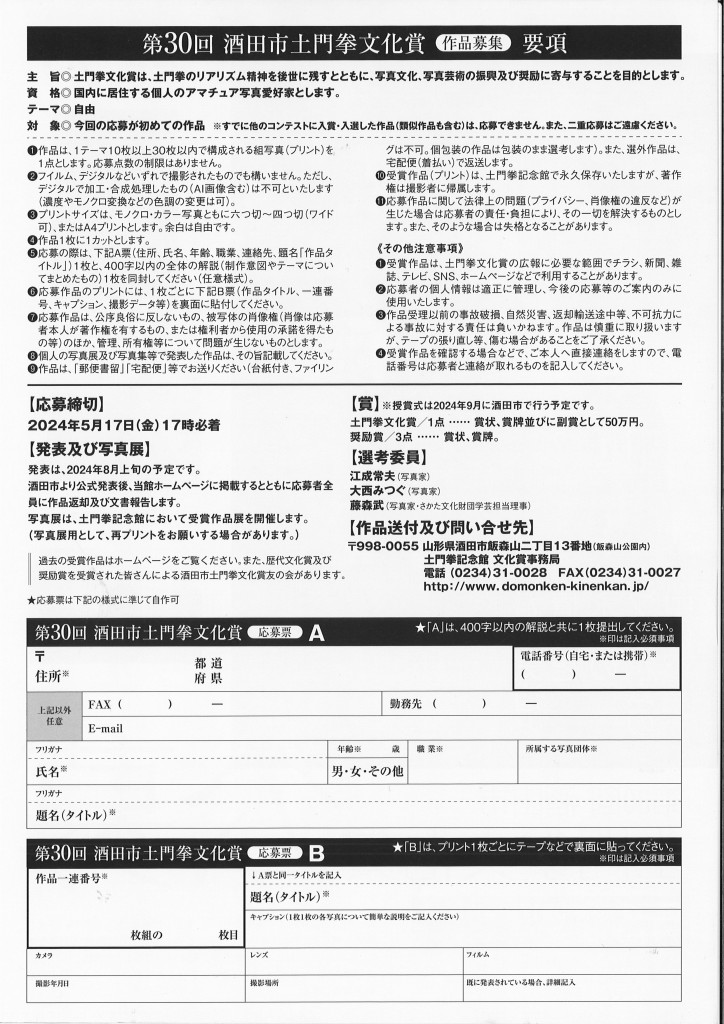

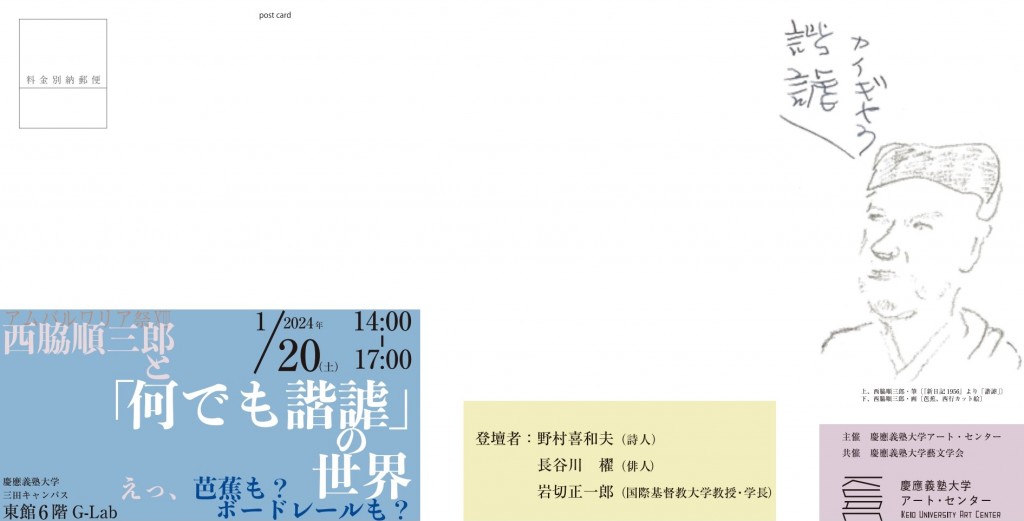

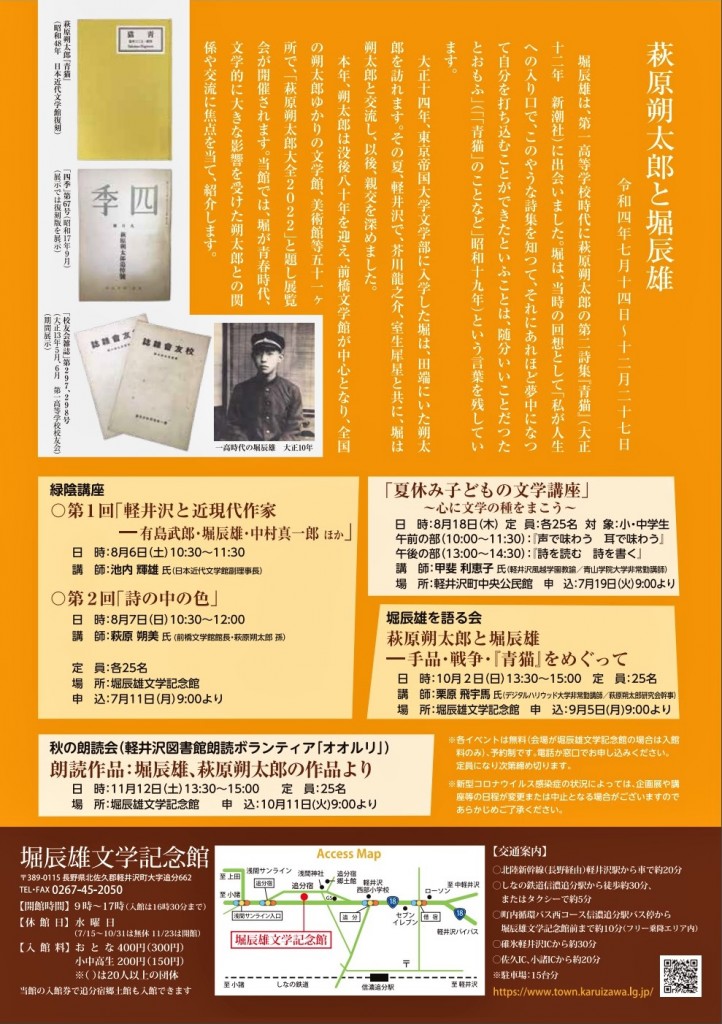

高知県立美術館

パフォーマンス|演劇

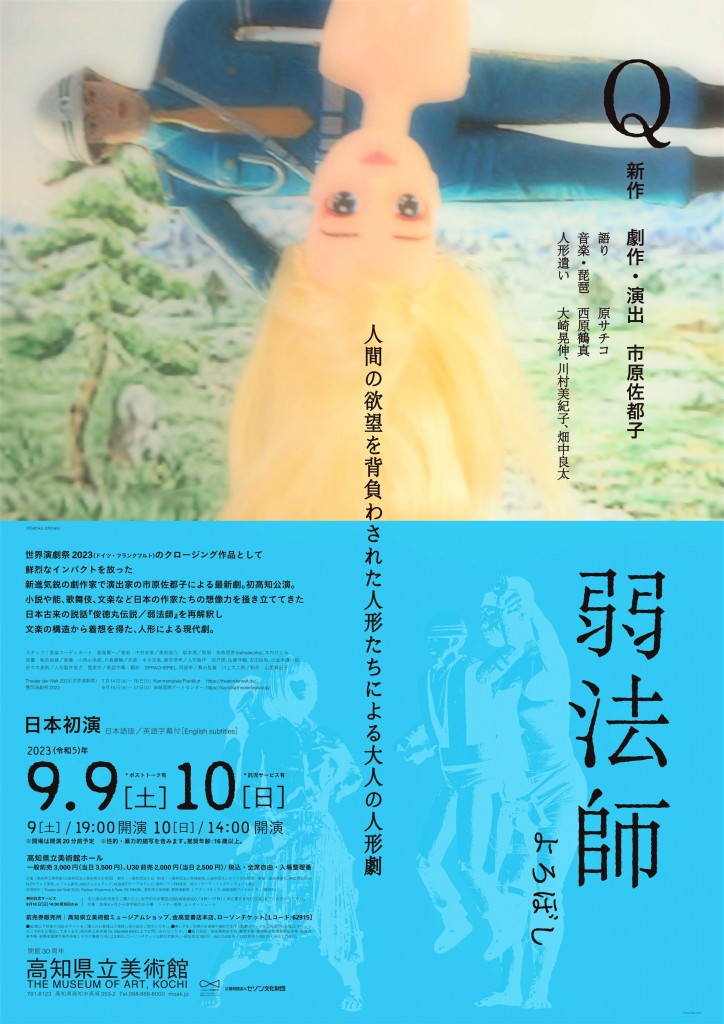

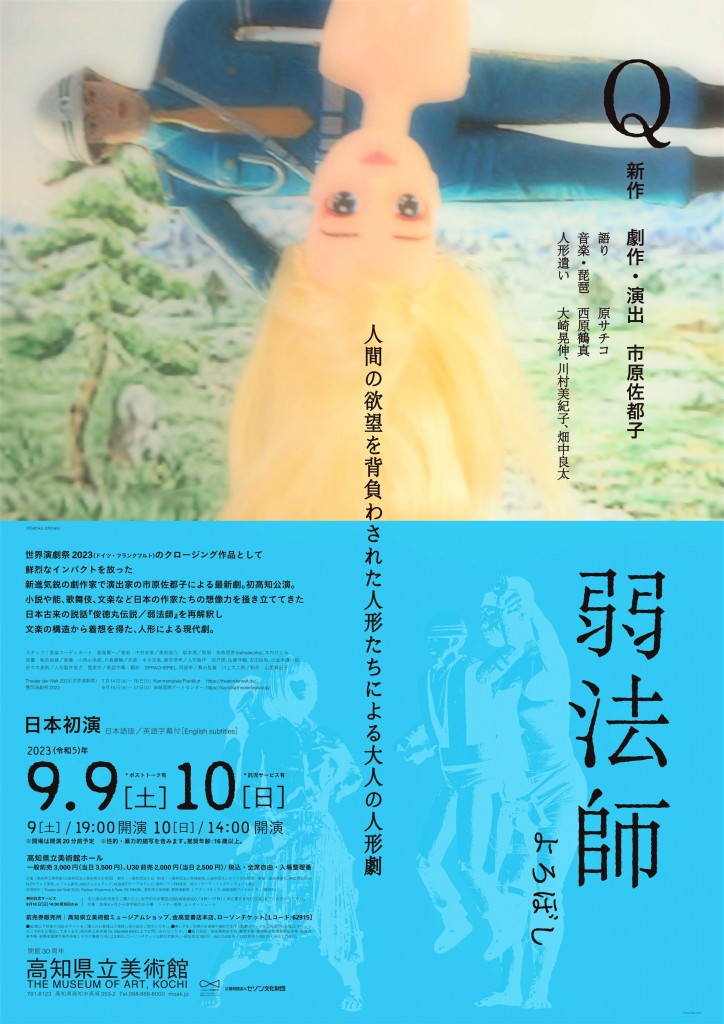

Q 新作/劇作・演出:市原佐都子

『弱法師』〔Yoroboshi〕

語り:原サチコ/音楽・琵琶:西原鶴真

人形遣い:大嶋晃伸、川村美紀子、中西星羅、畑中良太

上演日時 2023年9月09日[土] 19:00 開演/ポストトークあり

2023年9月10日[日] 14:00 開演/託児サービスあり

会 場 高知県立美術館 ホール

* 開場は開演20分前予定。性的・暴力的描写を含みます。推奨年齢:16歳以上。

言 語 日本語・英語字幕付〔with English subtitles〕

料 金 (税込・全席自由・入場整理番号付)

一般前売 3,000円(当日 3,500円)

U30前売 2,000円(当日 2,500円)〔入場時の年齢身分証要提示〕

* チケット前売情報、各種割引、優待情報は下掲詳細 PERFORMANCE & FILM 参照

製 作 一般社団法人 Q

主 催 高知県立美術館(公益財団法人高知県文化財団)

──────────────────── ◆ 高知県立美術館|パフォーマンス・演劇|Q新作/劇作・演出:市原佐都子|『弱法師』〔Yoroboshi〕|語り:原サチコ/音楽・琵琶:西原鶴真|

◆ 高知県立美術館|パフォーマンス・演劇|Q新作/劇作・演出:市原佐都子|『弱法師』〔Yoroboshi〕|語り:原サチコ/音楽・琵琶:西原鶴真|

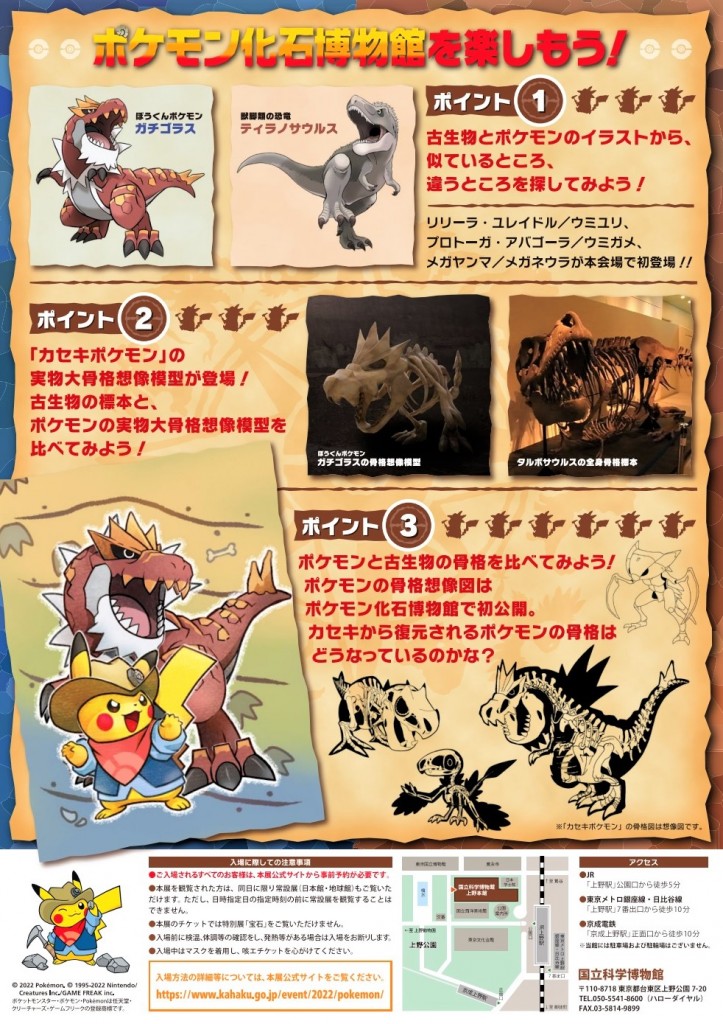

人間の欲望を背負わされた 人形たちによる 大人の人形劇

世界初演となった 世界演劇祭2023(ドイツ・フランクフルト)の

クロージング作品として鮮烈なインパクトを放った

新進気鋭の劇作家で演出家 市原佐都子 による最新作『弱法師』の日本初演!

人間と人形のはざまに浮かび上がる社会的タブーに翻弄される怪作。

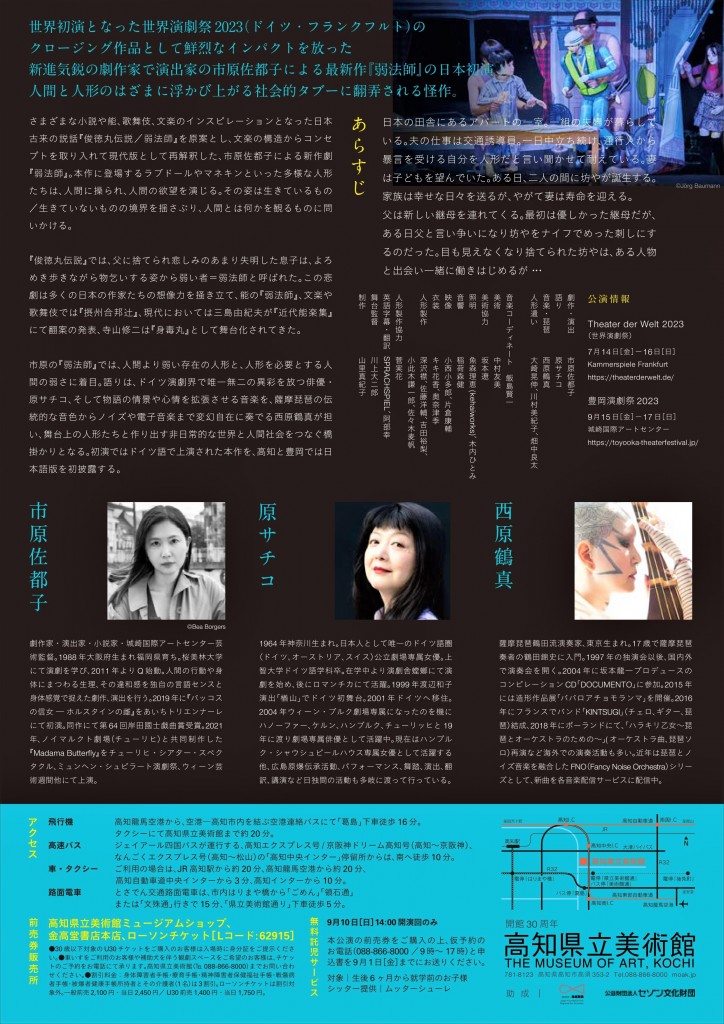

さまざまな小説や能、歌舞伎、文楽のインスピレーションとなった日本古来の説話『俊徳丸伝説/弱法師』を原案とし、文楽の構造からコンセプトを取り入れて現代版として再解釈した、市原佐都子による新作劇『弱法師』。本作に登場するラブドールやマネキンといった多様な人形たちは、人間に操られ、人間の欲望を演じる。その姿は生きているもの/生きていないものの境界を揺さぶり、人間とは何かを観るものに問いかける。

『俊徳丸伝説』では、父に捨てられ悲しみのあまり失明した息子は、よろめき歩きながら物乞いする姿から 弱い者=弱法師-よろぼし-と呼ばれた。この悲劇は多くの日本の作家たちの想像力を掻き立て、能の『弱法師』、文楽や歌舞伎では『摂州合邦辻』、現代においては三島由紀夫が『近代能楽集』にて翻案の発表、寺山修二は『身毒丸』として、さまざまに舞台化されてきた。

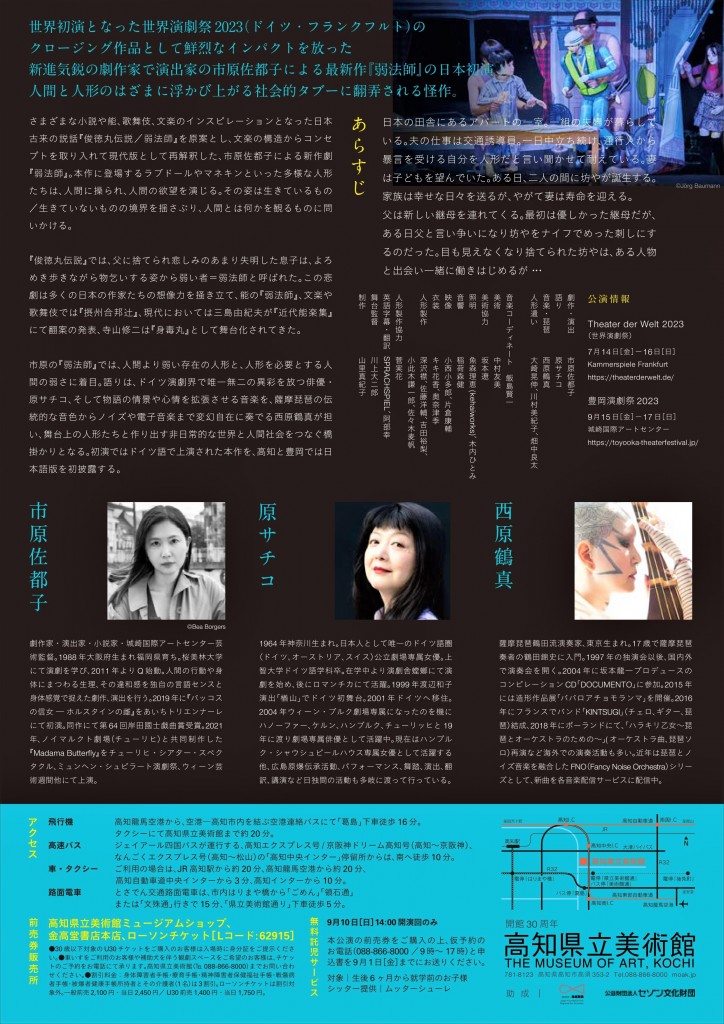

市原の『弱法師』では、人間より弱い存在の人形と、人形を必要とする人間の弱さに着目。語りは、ドイツ演劇界で唯一無二の異彩を放つ俳優・原サチコ、そして物語の情景や心情を拡張させる音楽を、薩摩琵琶の伝統的な音色からノイズや電子音楽まで変幻自在に奏でる西原鶴真が担い、舞台上の人形たちと作り出す非日常的な世界と人間社会をつなぐ橋掛かりとなる。初演ではドイツ語で上演された本作を、高知と豊岡では日本語版で初披露する。

<あらすじ>

日本の田舎にあるアパートの一室。一組の夫婦が暮らしている。夫の仕事は交通誘導員。一日中立ち続け、通行人から暴言を受ける自分を人形だと言い聞かせて耐えている。妻は子どもを望んでいた。ある日、二人の間に坊やが誕生する。家族は幸せな日々を送るが、やがて妻は寿命を迎える。

父は新しい継母を連れてくる。最初は優しかった継母だが、ある日父と言い争いになり坊やをナイフでめった刺しにするのだった。目も見えなくなり捨てられた坊やは、ある人物と出会い一緒に働きはじめるが ……

市原佐都子 © Bea Borgers

< 市原佐都子 プロフィール >

市原佐都子(いちはら・さとこ)|劇作家・演出家・小説家・城崎国際アートセンター芸術監督。

1988年大阪府生まれ福岡県育ち。桜美林大学にて演劇を学び、2011年より Q 始動。人間の行動や身体にまつわる生理、その違和感を独自の言語センスと身体感覚で捉えた劇作、演出を行う。2011年、戯曲『虫』にて第11回AAF戯曲賞受賞。2017年『毛美子不毛話』が第61回岸田國士戯曲賞最終候補となる。2019年に初の小説集『マミトの天使』を出版。同年『バッコスの信女 ─ ホルスタインの雌』をあいちトリエンナーレにて初演。同作にて第64回岸田國士戯曲賞受賞。2021年、ノイマルクト劇場(チューリヒ)と共同制作した『Madama Butterfly』をチューリヒ・シアター・スペクタクル、ミュンヘン・シュピラート演劇祭、ウィーン芸術週間他にて上演。

※ 本公演詳細情報は、下掲サイトの〔PERFORMANCE & FILM〕コーナーに収用されています。※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上、ご観覧を。

[ 詳 細 : 高知県立美術館 ] { 活版アラカルト 高知県立美術館 過去ログまとめ }

駒澤大学禅文化歴史博物館

駒澤大学禅文化歴史博物館 駒澤大学「耕雲館」 同館ウェブサイトゟ

駒澤大学「耕雲館」 同館ウェブサイトゟ

日本二十六聖人記念館 宮田和夫

日本二十六聖人記念館 宮田和夫