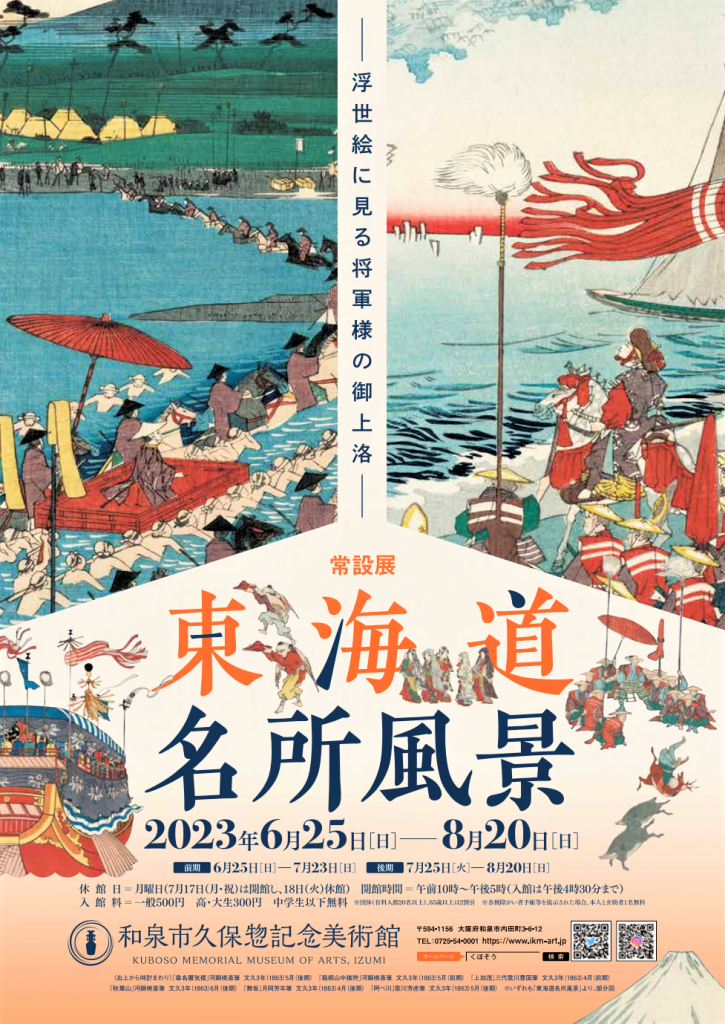

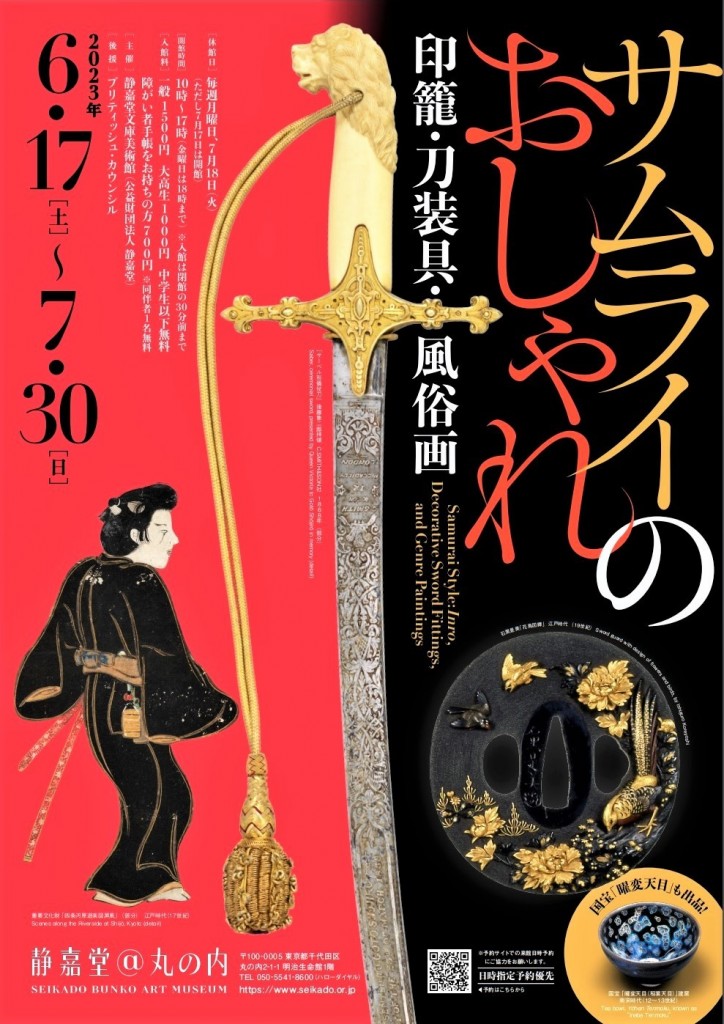

静嘉堂文庫美術館

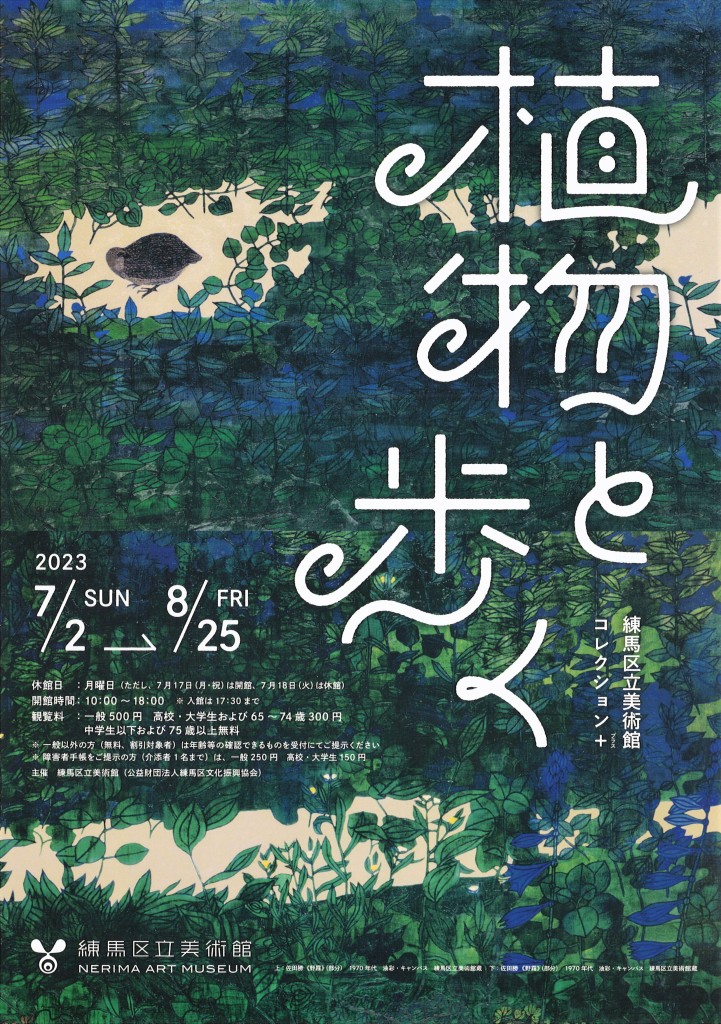

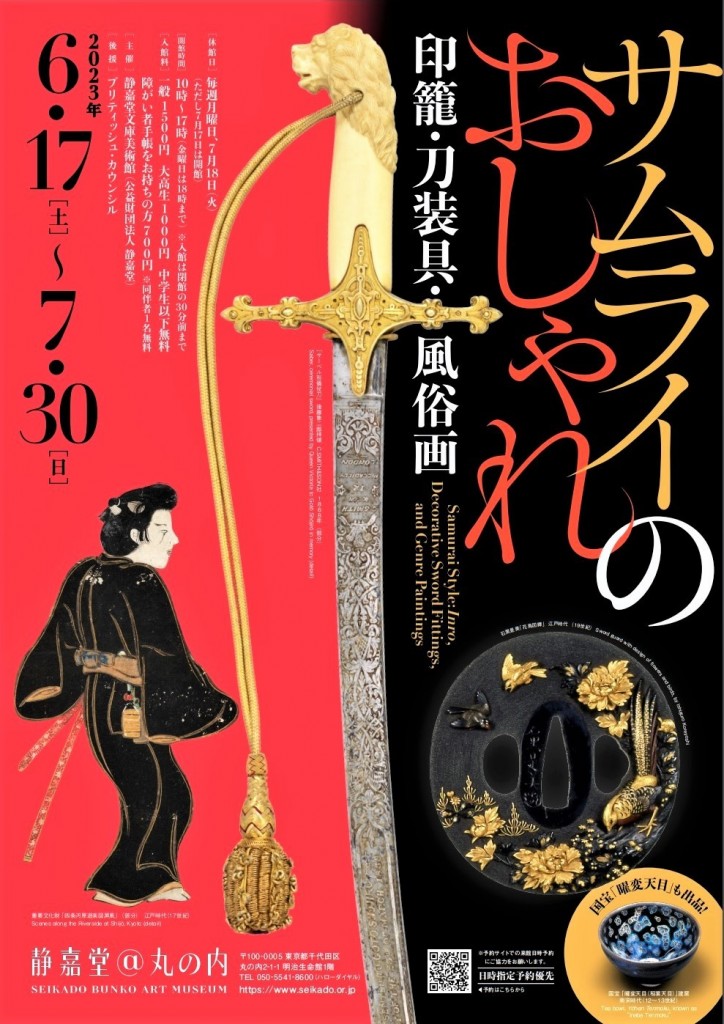

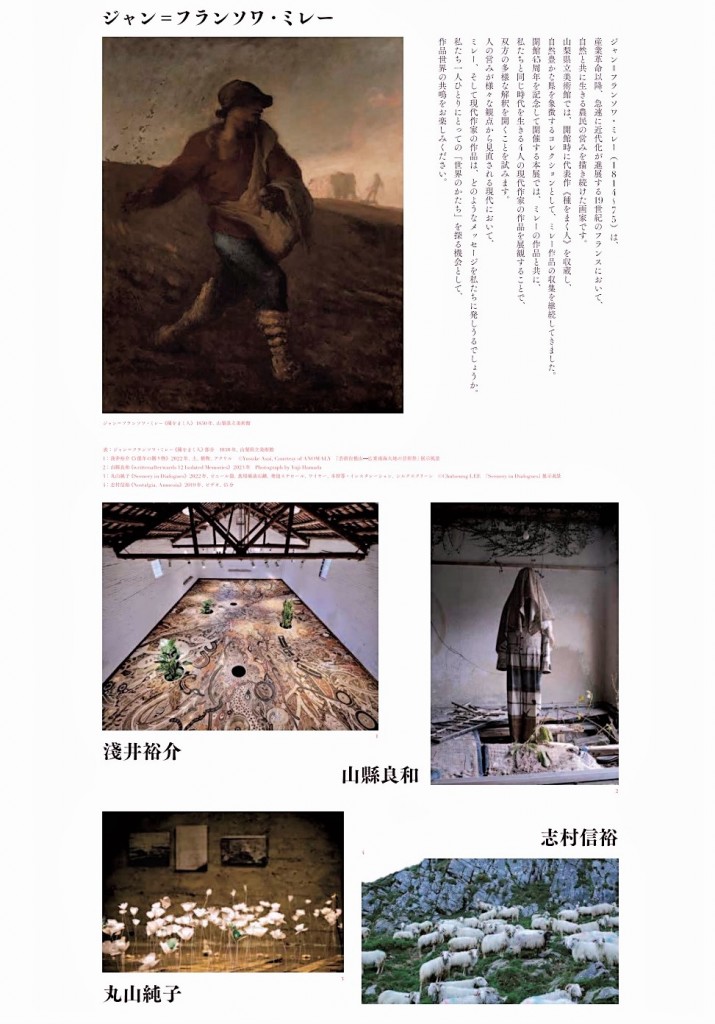

サムライのおしゃれ

― 印籠・刀装具・風俗画 ―

会 期 2023年6月17日[土]- 7月30日[日]

会 場 静嘉堂@丸の内(明治生命館 1 階)

100-0005 東京都千代田区丸の内 2-1-1 明治生命館 1 階

休 館 日 毎週月曜日(ただし 7月17日[祝]は開館、7月18日[火]は休館)

開館時間 午前10時 - 午後5時(金曜は午後6時まで) * 入館は閉館の 30 分前まで

入 館 料 日時指定予約 優先入館。下掲詳細を確認の上ご観覧を。

一 般 1,500 円 大高生 1,000 円 中学生以下 無 料

お問合せ TEL 050-5541-8600(ハローダイヤル)

主 催 静嘉堂文庫美術館(公益財団法人静嘉堂)

──────────────────────

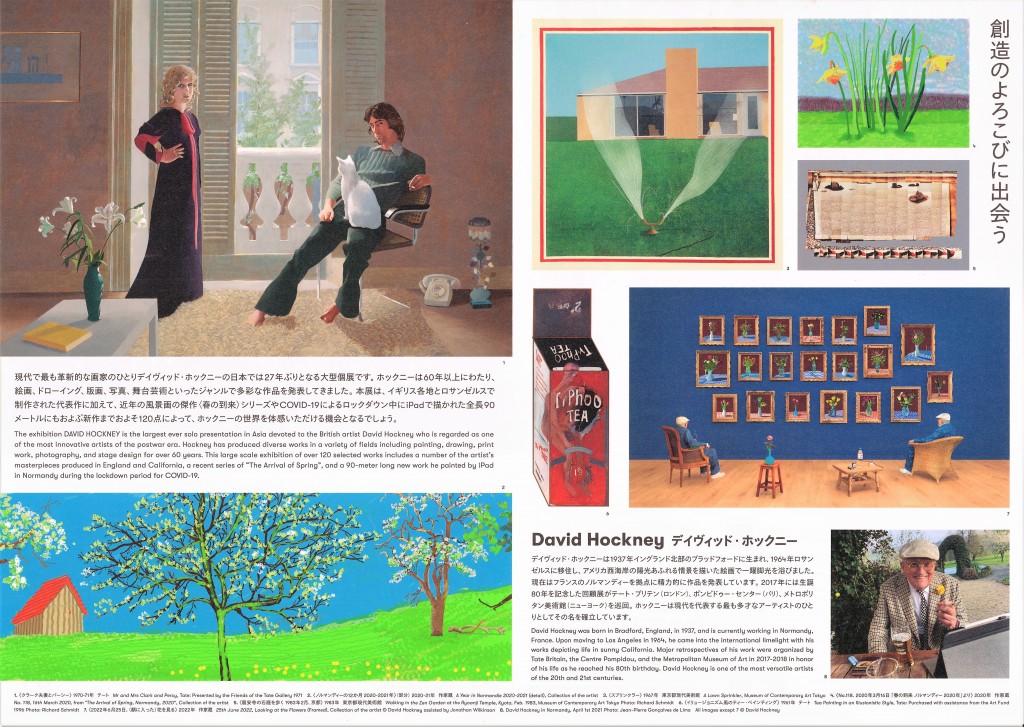

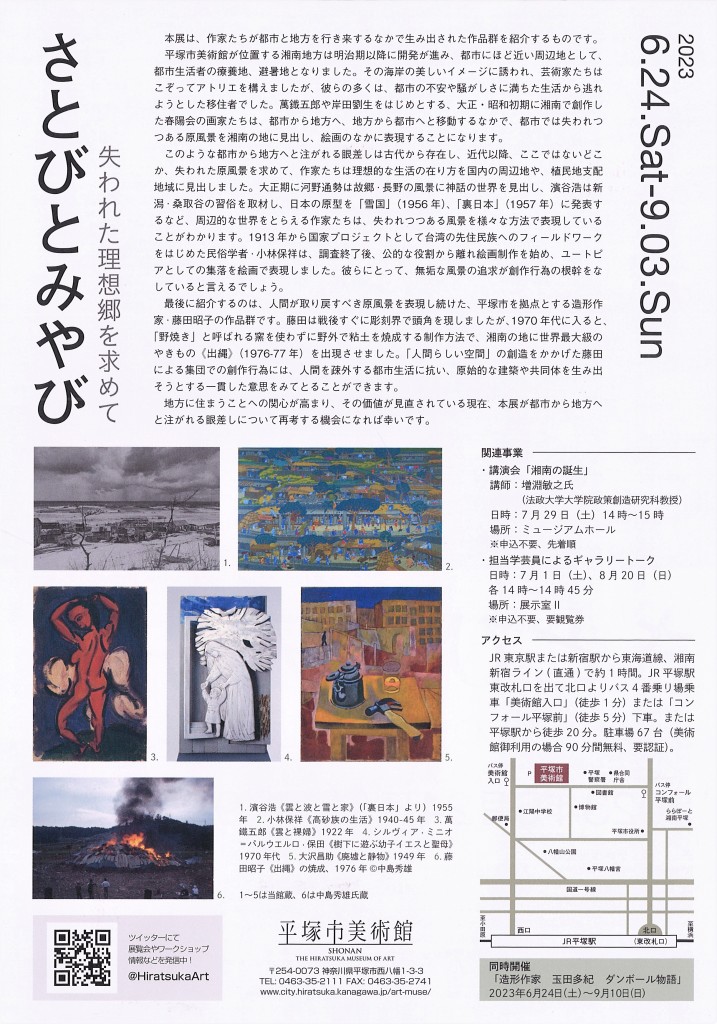

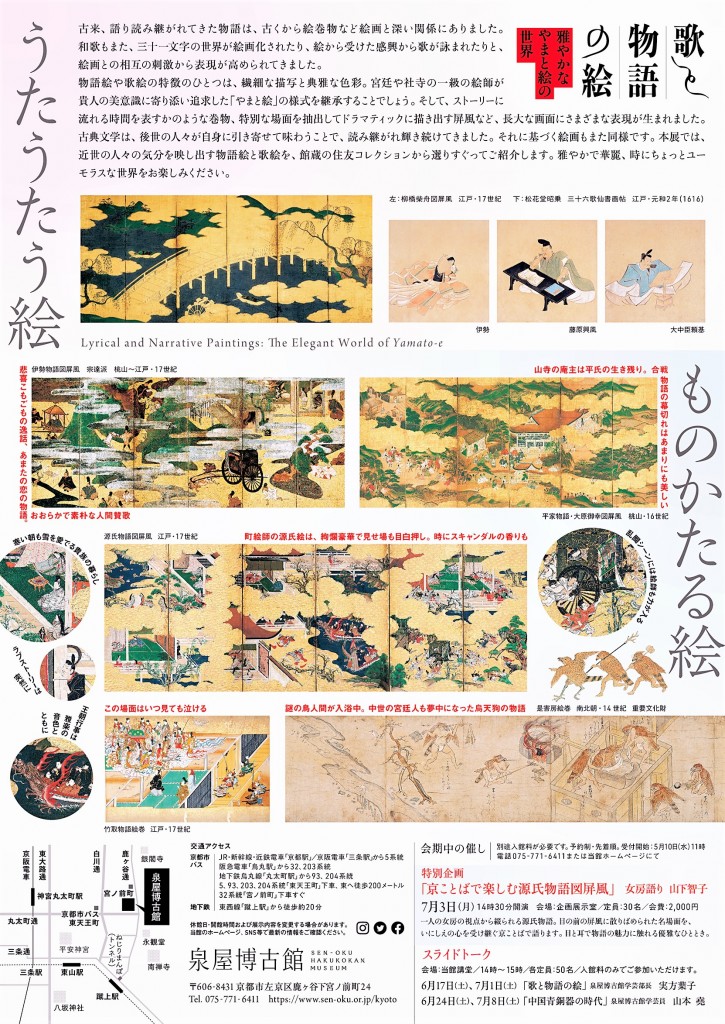

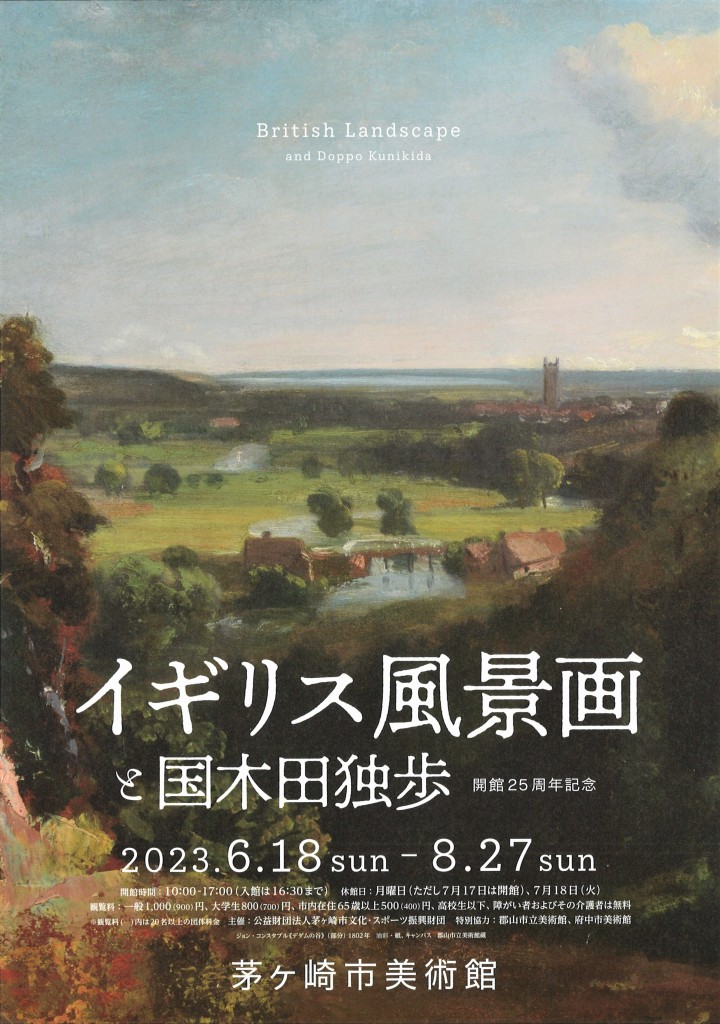

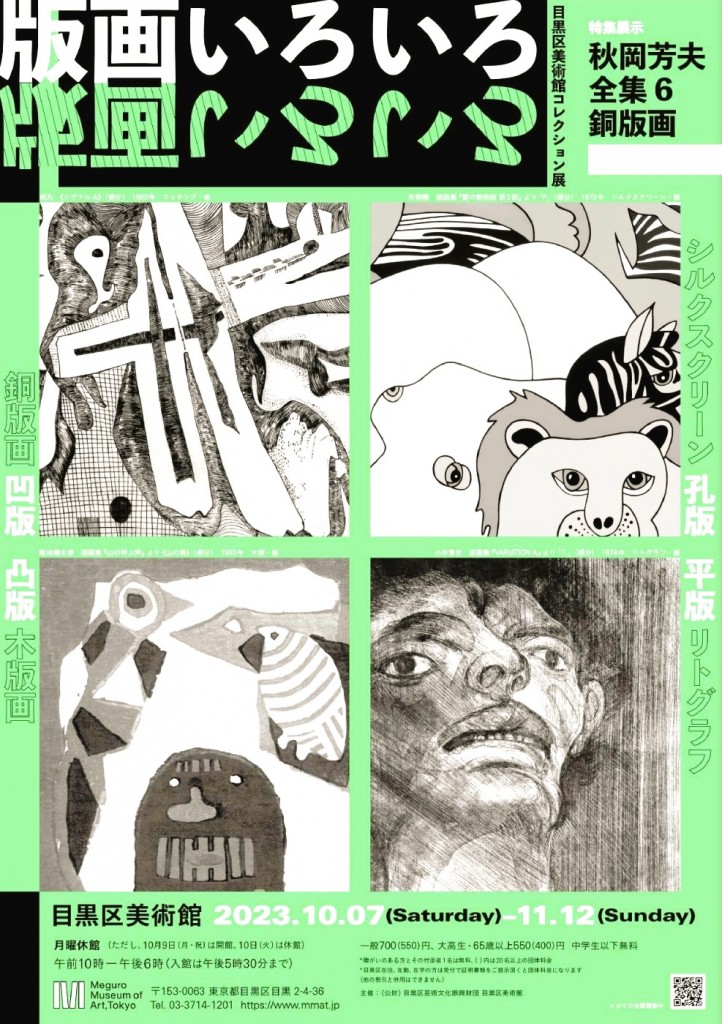

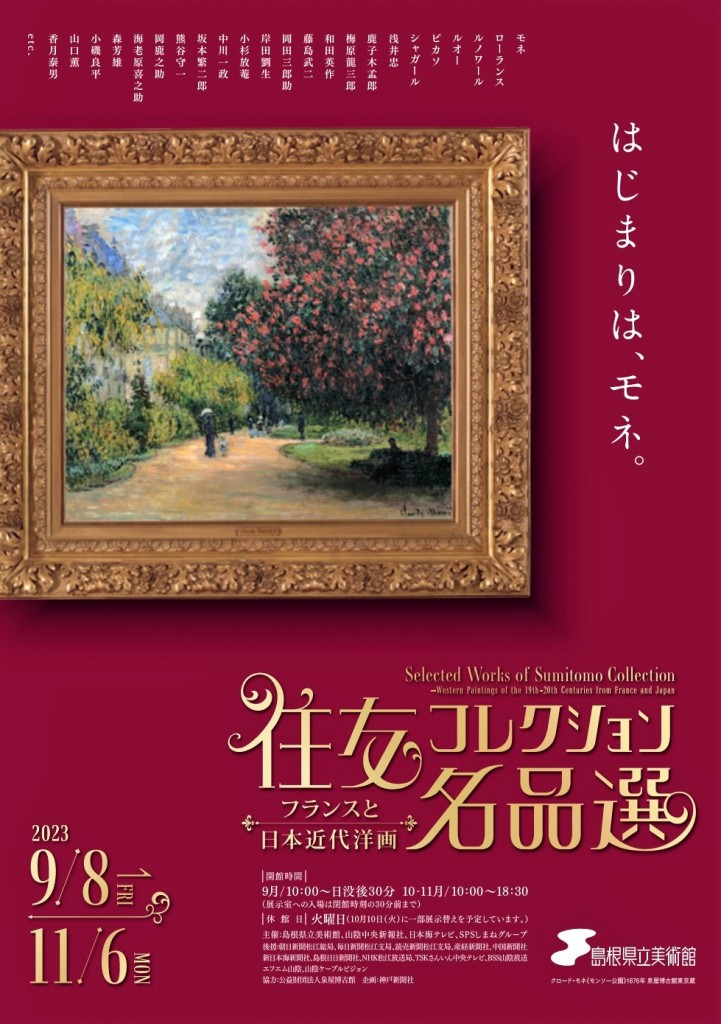

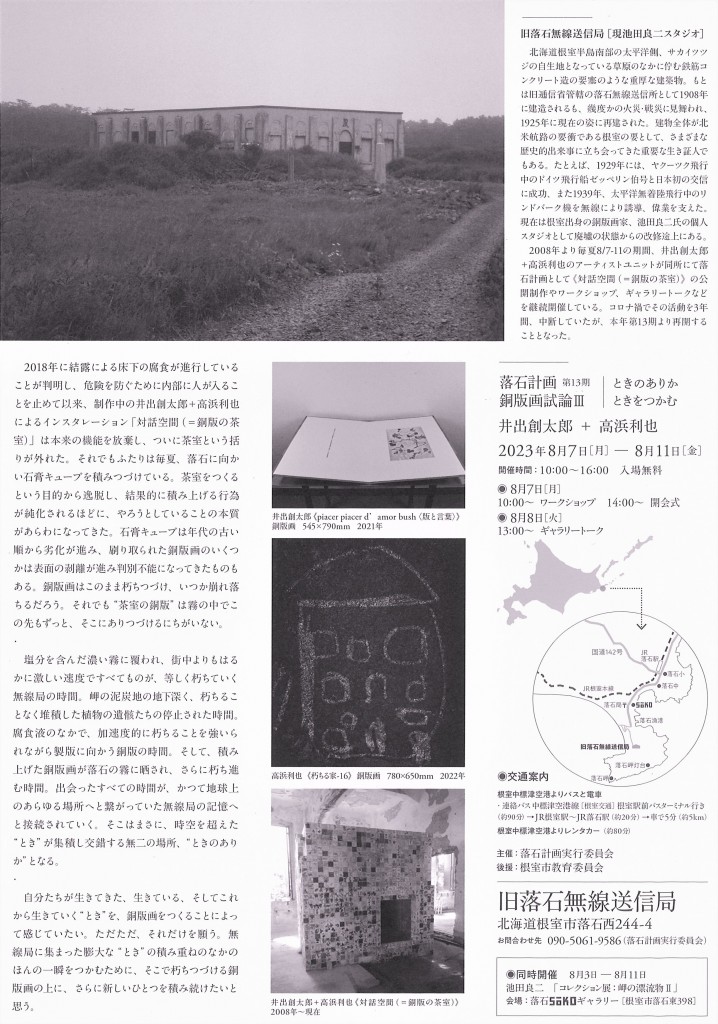

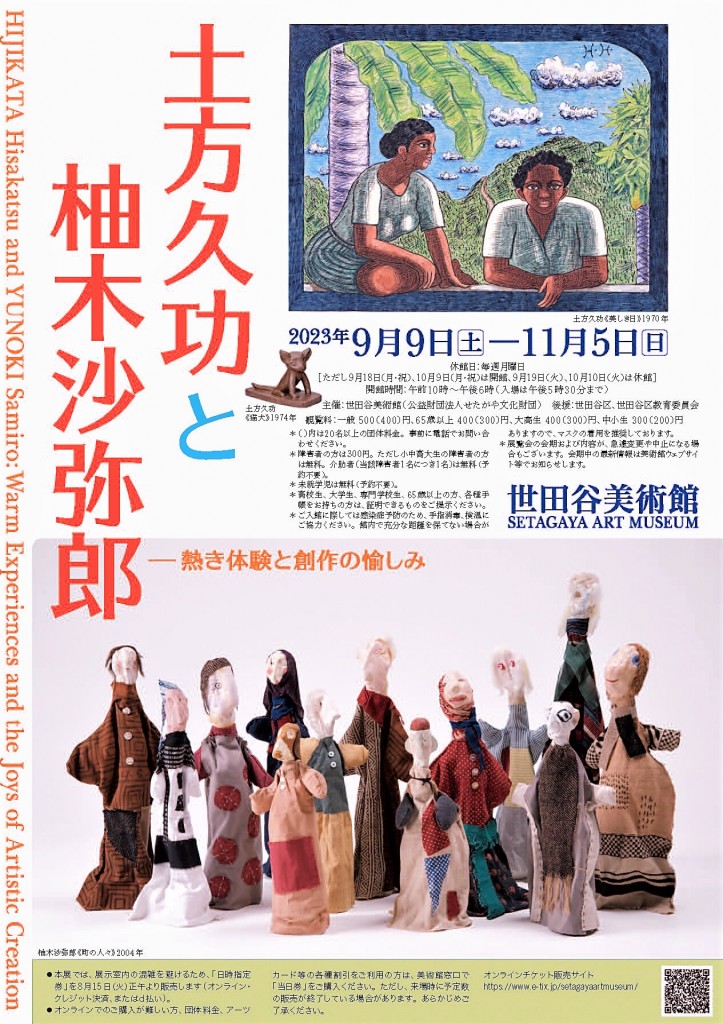

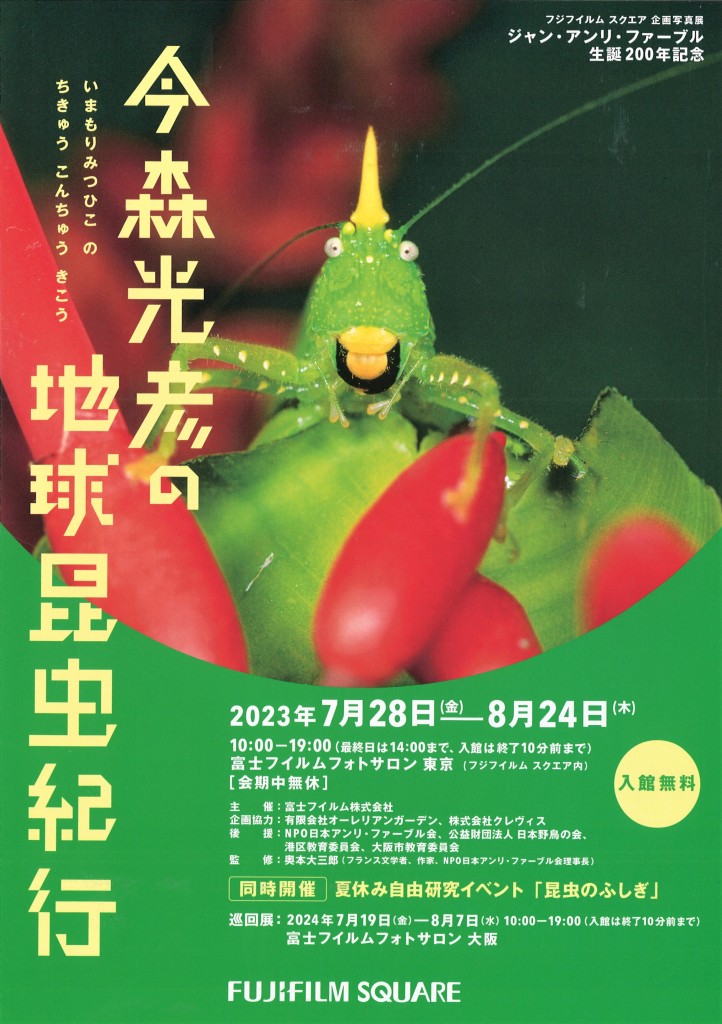

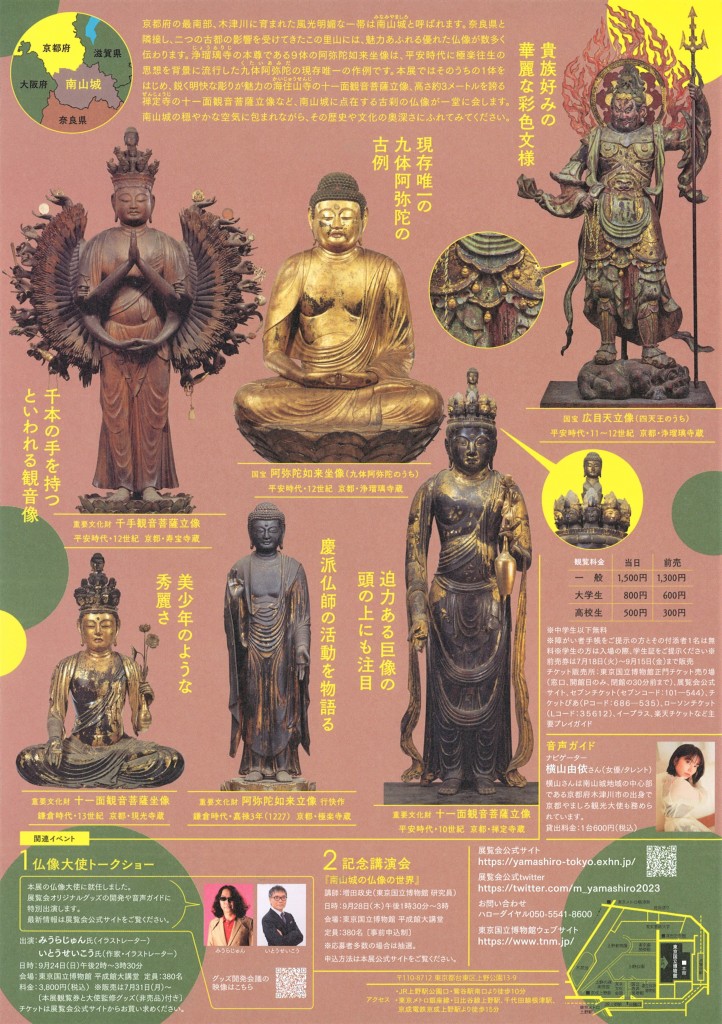

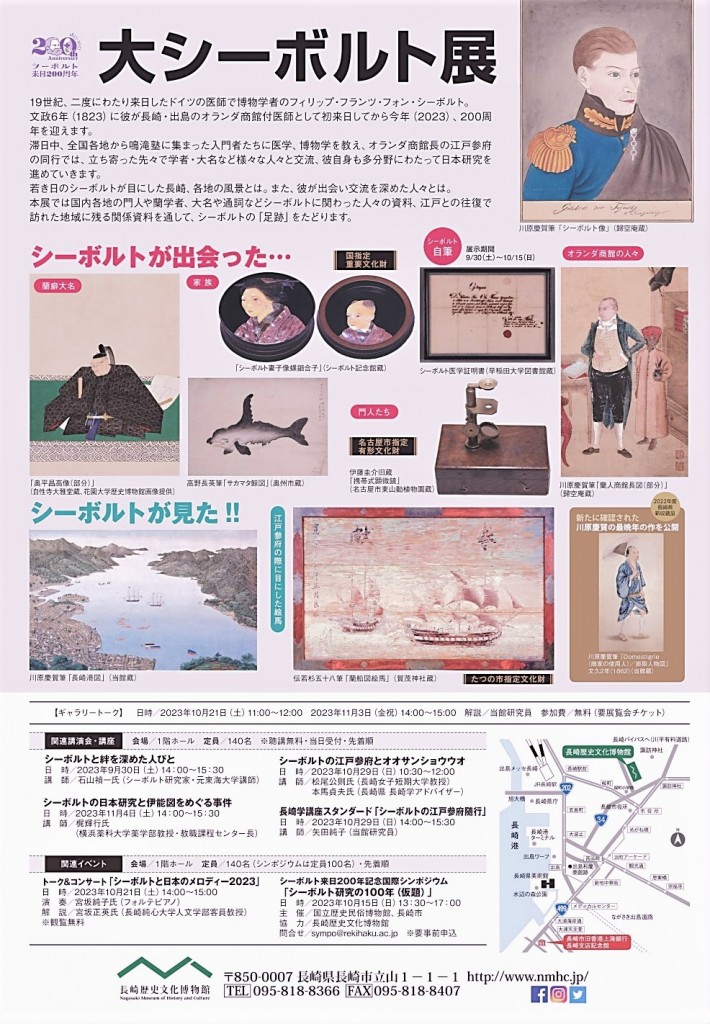

静嘉堂文庫美術館のコレクションには、武家文化の日常生活の中ではぐくまれたサムライの装身具である、刀装具、提げ物の印籠根付の優品が豊富です。こうした近世の美術工芸品は、海外では浮世絵と同じく日本を代表する美術品として高く評価され、明治期以降、ネクタイピンやカフスボタンのようなおしゃれな品として、世界中の愛好家に愛玩、蒐集されてきました。

本展では、こうしたいわば“サムライのおしゃれ”を御覧いただくとともに、おしゃれな江戸時代の人々の様子を活き活きと描いた、近世初期風俗画なども併せてご紹介いたします。

上図) 石黒是美「花鳥図大小鐔三所物」江戸時代(19世紀) 静嘉堂文庫美術館蔵

上図) 石黒是美「花鳥図大小鐔三所物」江戸時代(19世紀) 静嘉堂文庫美術館蔵

下図) 藤丸写合口拵(長船兼光脇指付属)江戸時代(19世紀) 静嘉堂文庫美術館蔵

江戸時代、「士農工商」の身分 制度のなかで、大小の刀を腰にさすことは、武士の特権でした。朱塗や金色のきらびやかな鞘 – さや – の装飾は平和な時代になるとすたれ、黒に統一されます。江戸城はじめ殿中の勤務では、大刀 -だいとう- を預けても、小刀 – しょうとう – は常に腰に帯びました。サムライの 鞘 のおしゃれは、深い光沢の漆黒の艶に凝る結果となり、江戸時代の黒漆塗りは大きく発展したので、海外からも日本の黒漆塗は羨望の的となり、ピアノの黒塗は日本刀の鞘塗りに触発されたといわれます。刀装具のうちの拳を守る 鐔 – つば – や、ペーパーナイフのような 小柄 – こづか – などの細かな金工も発展しました。また、鉄や銅を地金として、彫刻や象嵌、あるいは薄い金などの板を着せ付ける 色絵 といった様々な装飾技法が発展しました。

江戸時代の刀装具の意匠は、ネクタイピンやカフスボタンのように、サムライたちのおしゃれを示す代表となり、富裕な町人の間にも広まりました。

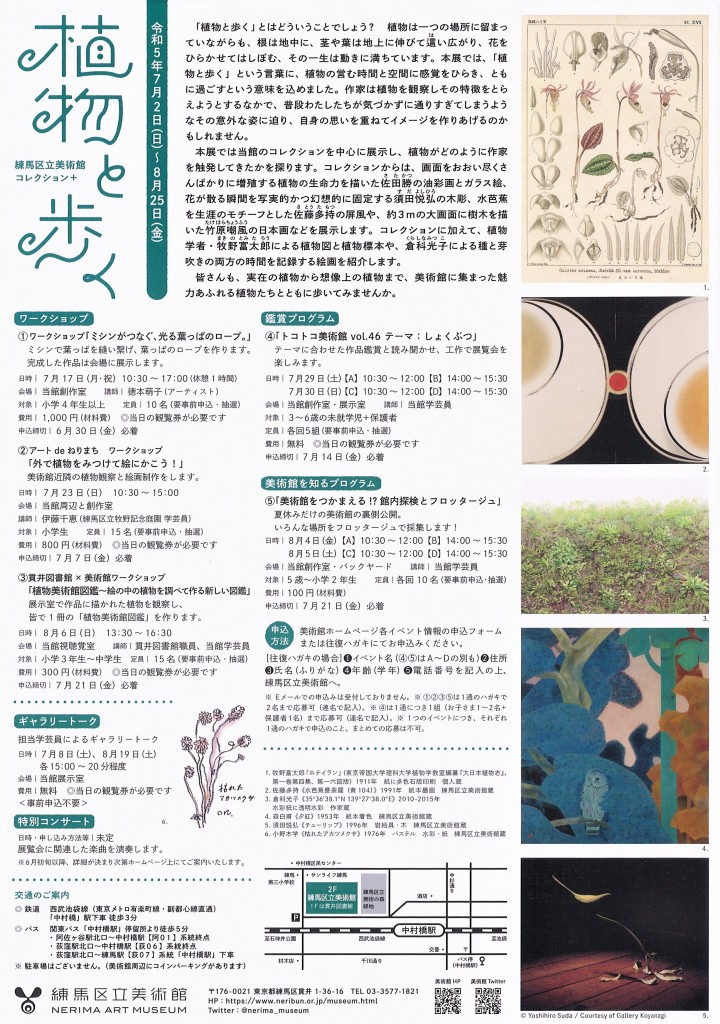

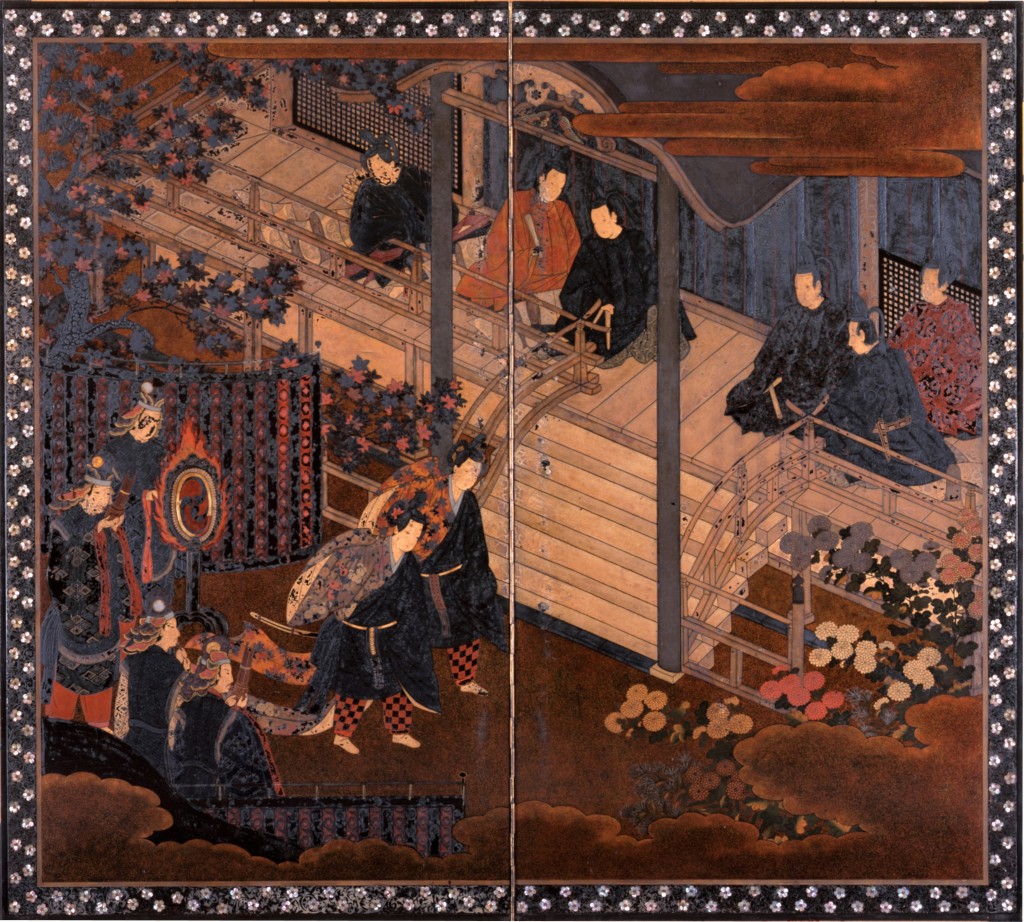

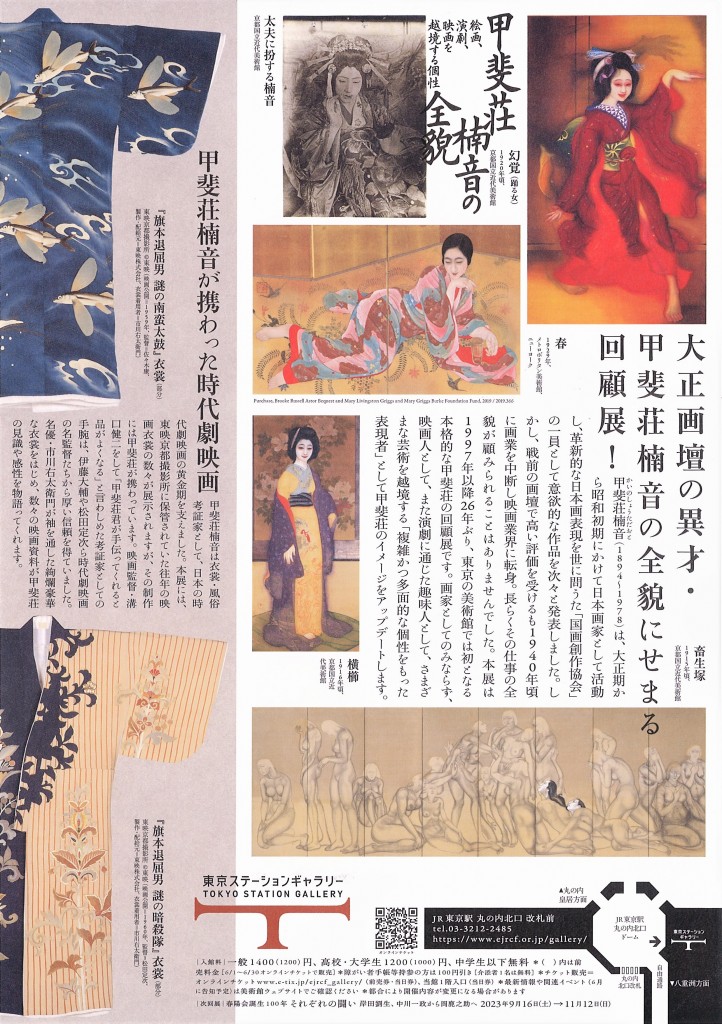

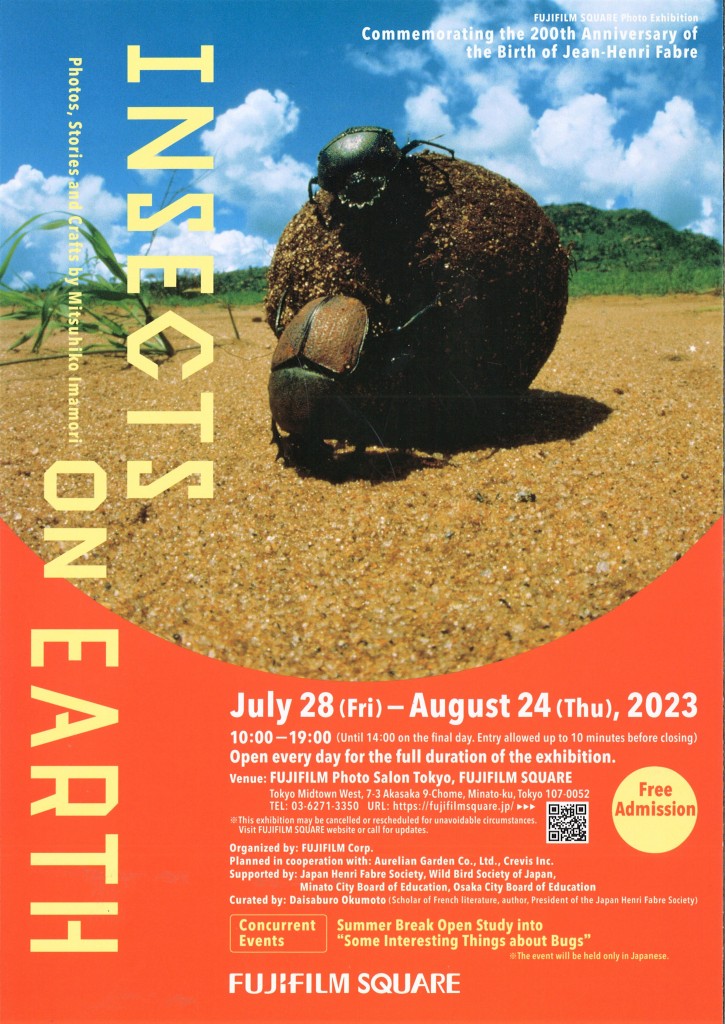

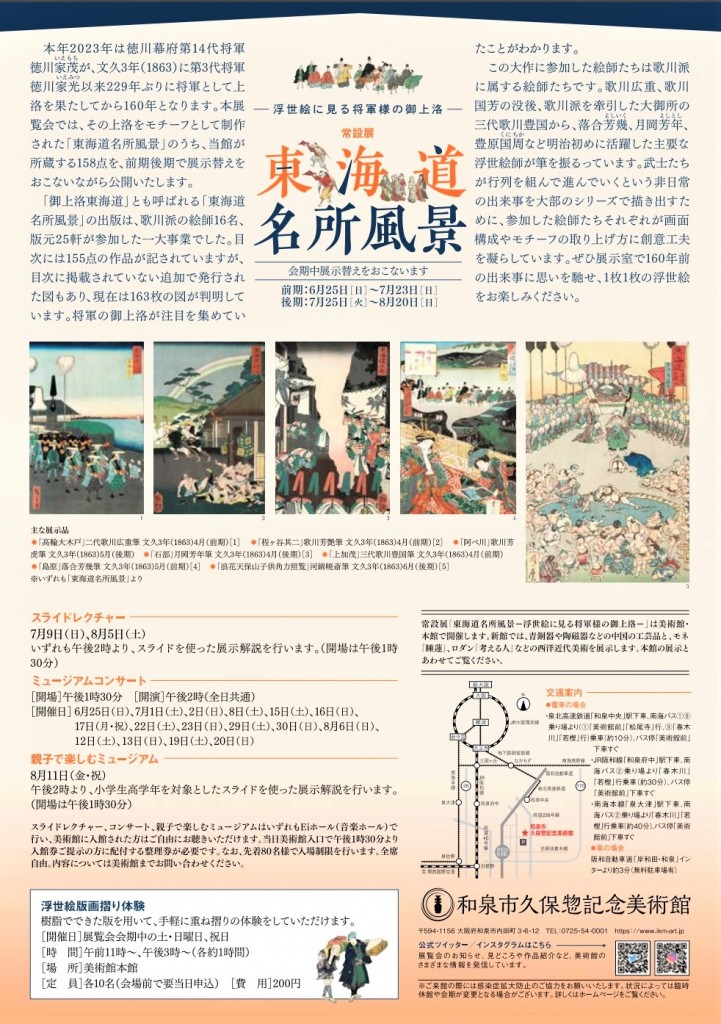

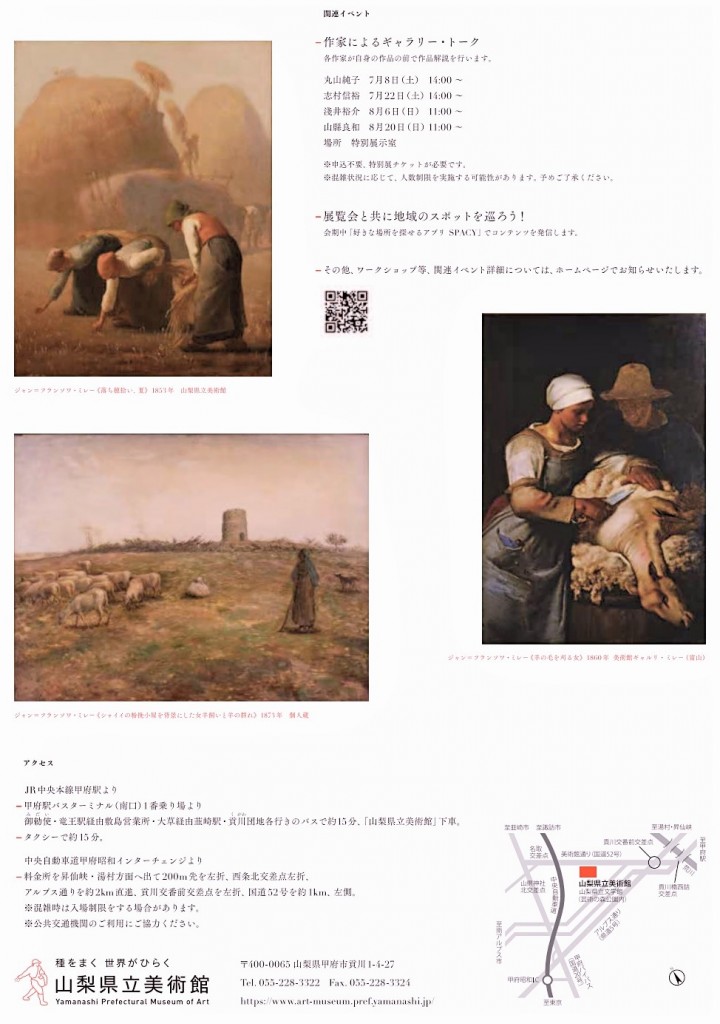

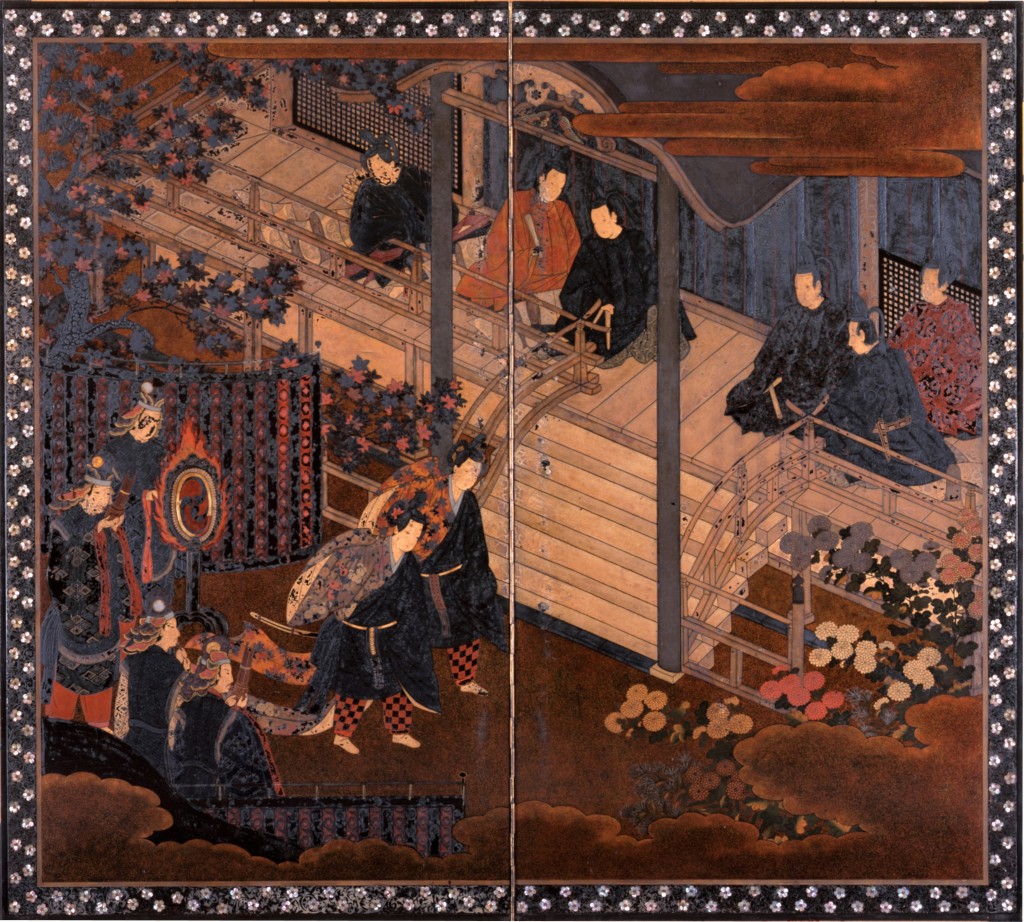

重要文化財 「四条河原遊楽図屏風」 上)左隻 下)右隻)

重要文化財 「四条河原遊楽図屏風」 上)左隻 下)右隻)

江戸時代(17世紀)静嘉堂文庫美術館蔵

桃山 - 江戸時代初期(16世紀後半から17世紀前半)にかけ、上方を中心に「近世初期風俗画」と呼ばれる、庶民の生活が主題となった屏風や襖絵が誕生します。重要文化財「四条河原遊楽図屏風」はその代表的作品で、等身大の人間模様が活き活きと描かれています。歌舞伎者と呼ばれるオシャレな風態をした人(左隻右側ほぼ中央)、遊女や若衆らがファッションリーダーとして登場し、老若男女がそれぞれのオシャレをして描かれます。

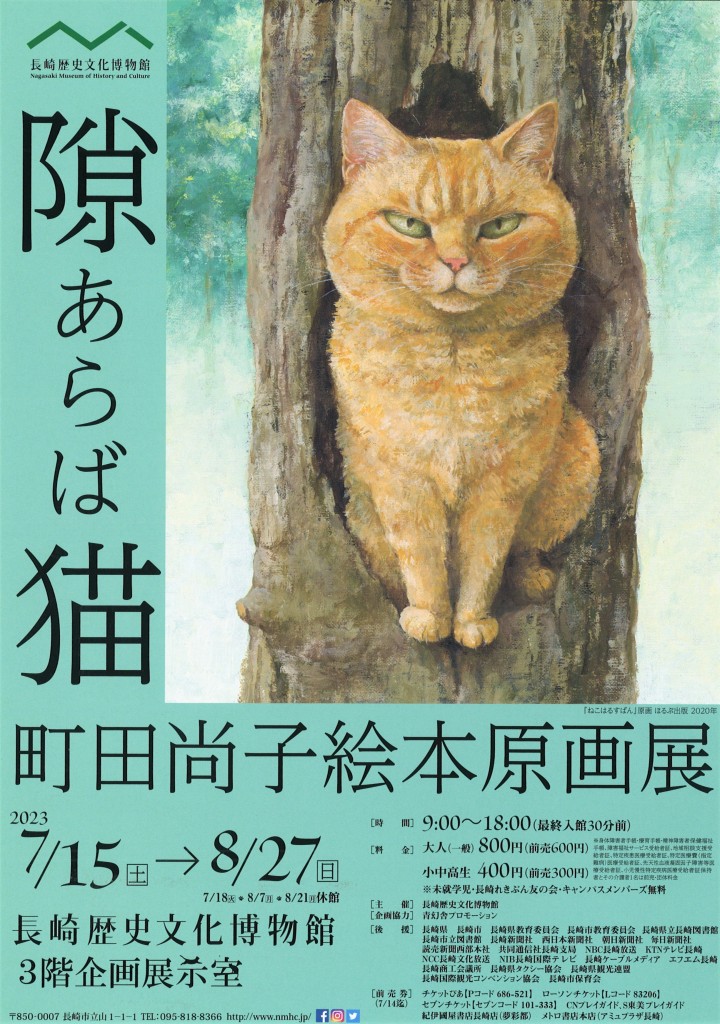

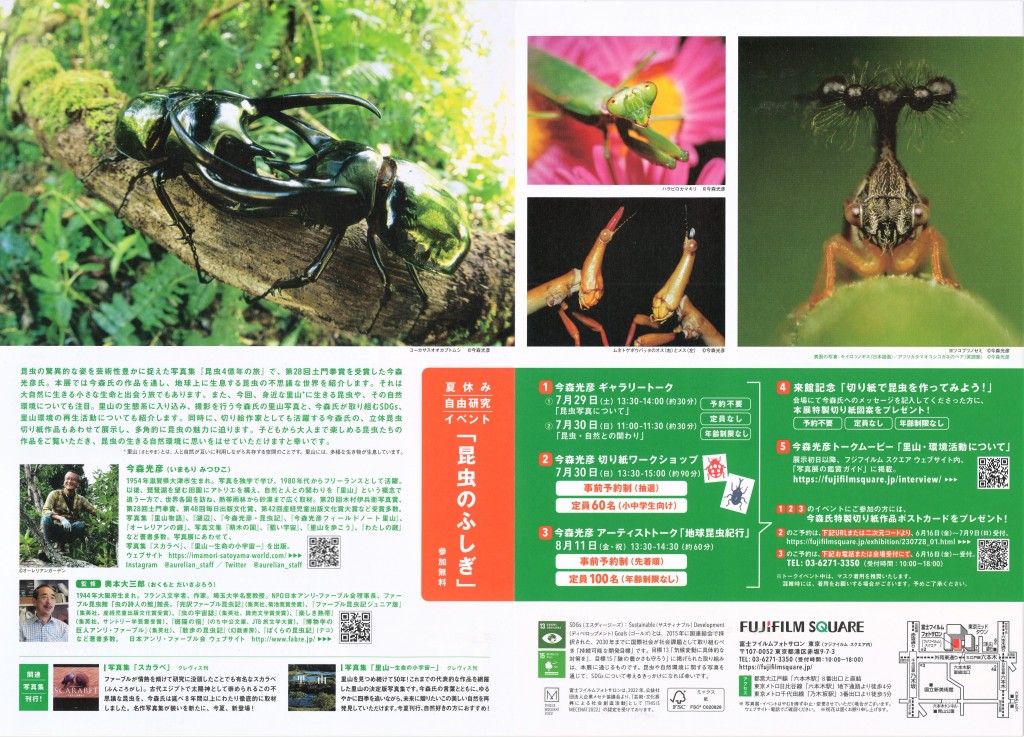

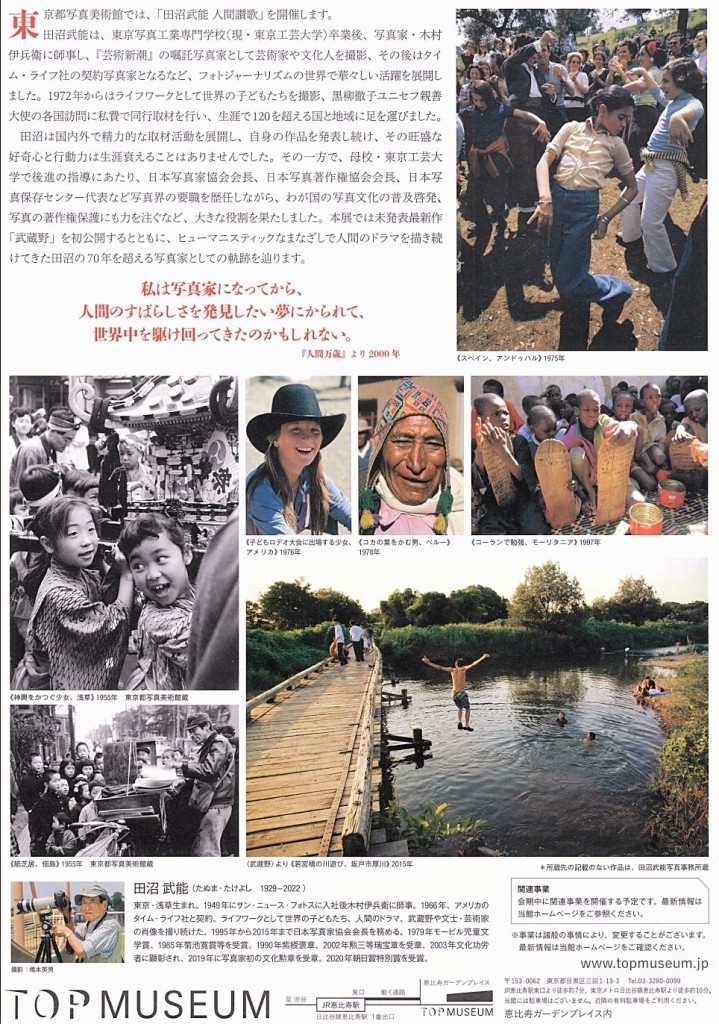

重要文化財 「羯鼓催花・紅葉賀図密陀絵屏風」 上図)羯鼓催花 下図)紅葉賀図

重要文化財 「羯鼓催花・紅葉賀図密陀絵屏風」 上図)羯鼓催花 下図)紅葉賀図

桃山-江戸時代(17世紀) 静嘉堂文庫美術館蔵

片隻には唐の玄宗皇帝・楊貴妃にちなむ逸話。皇帝が着飾った楽師たちの揃う前で、羯鼓 – かっこ/つづみの一種 – を打ち鳴らすと、木々の花が一斉に開いた吉祥の逸話の瞬間が描かれています。

一方は、『源氏物語』紅葉賀の一場面で、美青年・光源氏と頭中将が御所で 青海波 の舞を披露すると、神のような美しさとたたえられる、『源氏物語』の中でも最も祝福性の高い帖です。舞い姿には 鞘 の先が見え、太刀を佩いて舞っていることが分かります。漆と油彩の一種である 密陀絵 を複合して、性質の違う材料を使用して、人物の肌色や白い花をあらわしています。

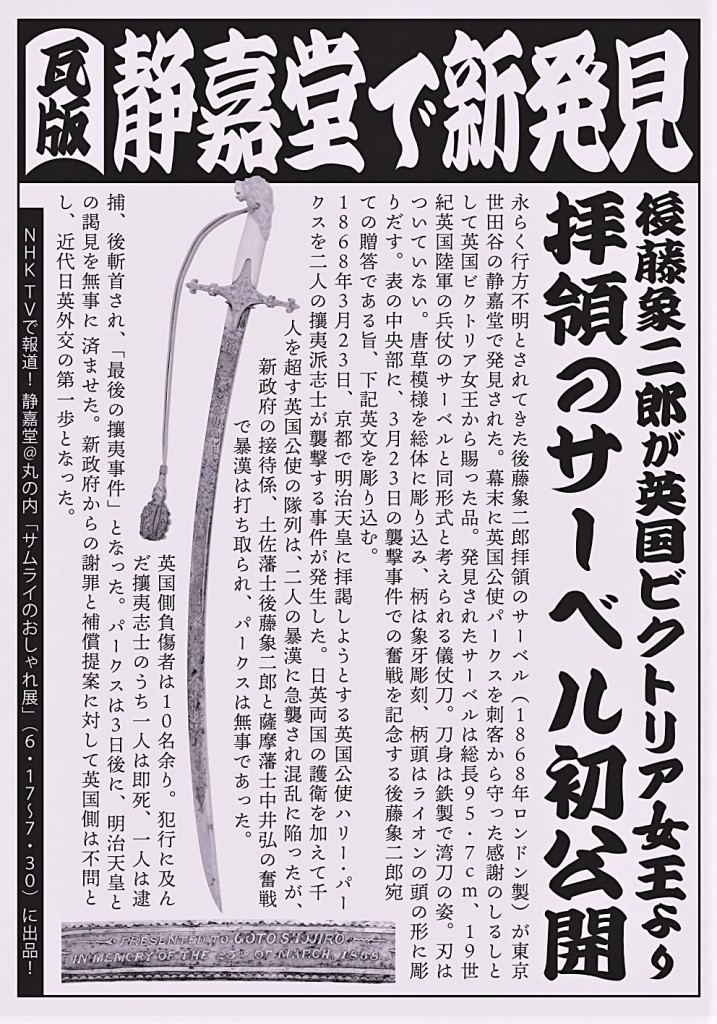

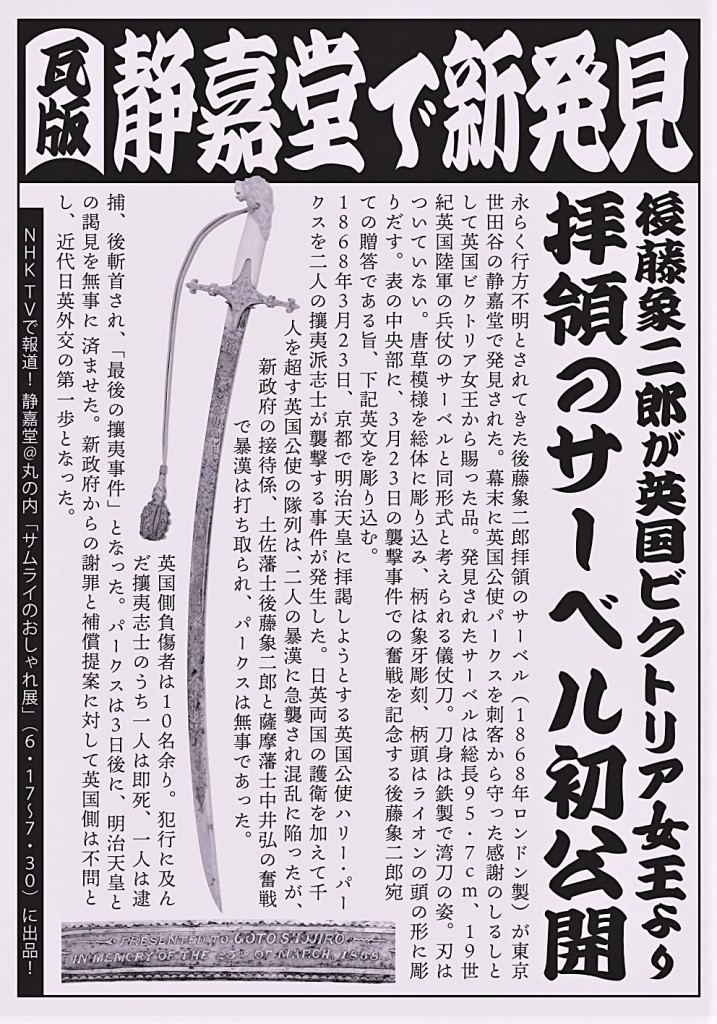

本展覧会には、「 瓦 版 」でも報告のとおり、このたび静嘉堂で発見された、岩﨑彌之助の義父・

後藤象二郎が 1868年に 英国ビクトリア女王から拝領したサーベルが初公開されます。

◆ 静嘉堂文庫美術館の 国宝《曜変天目(稲葉天目)》も出品します ◆

※ 作品画像・テキストは 静嘉堂文庫美術館 の協力をいただきました。流用はご遠慮ください。

※ 日時指定予約 優先入館。下掲詳細を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 静嘉堂文庫美術館 公式チケットオンライン予約〔 静嘉堂@丸ノ内 〕]

ご て ご て と 草 花 植 ゑ し 小 庭 か な

ご て ご て と 草 花 植 ゑ し 小 庭 か な 紫陽花と八重咲きドクダミ

紫陽花と八重咲きドクダミ クサノオウ

クサノオウ

ジギタリス

ジギタリス ナスタチウム

ナスタチウム ヒメウツギ

ヒメウツギ フェイジョア

フェイジョア メリアンサス・マヨール 花

メリアンサス・マヨール 花 メリアンサス・マヨール 実

メリアンサス・マヨール 実 メリアンサス・マヨール 葉

メリアンサス・マヨール 葉

ランタナ

ランタナ

夏椿(ヒメシャラ)

夏椿(ヒメシャラ) 柏葉アジサイ

柏葉アジサイ 八重咲きドクダミ

八重咲きドクダミ 藍姫(アジサイ)

藍姫(アジサイ)

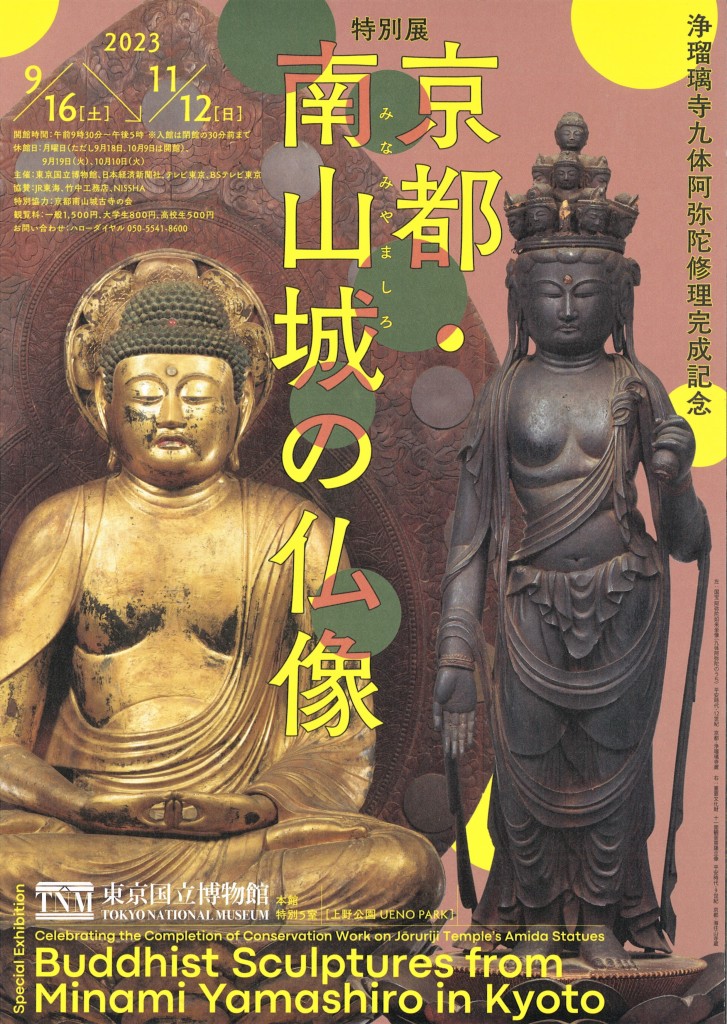

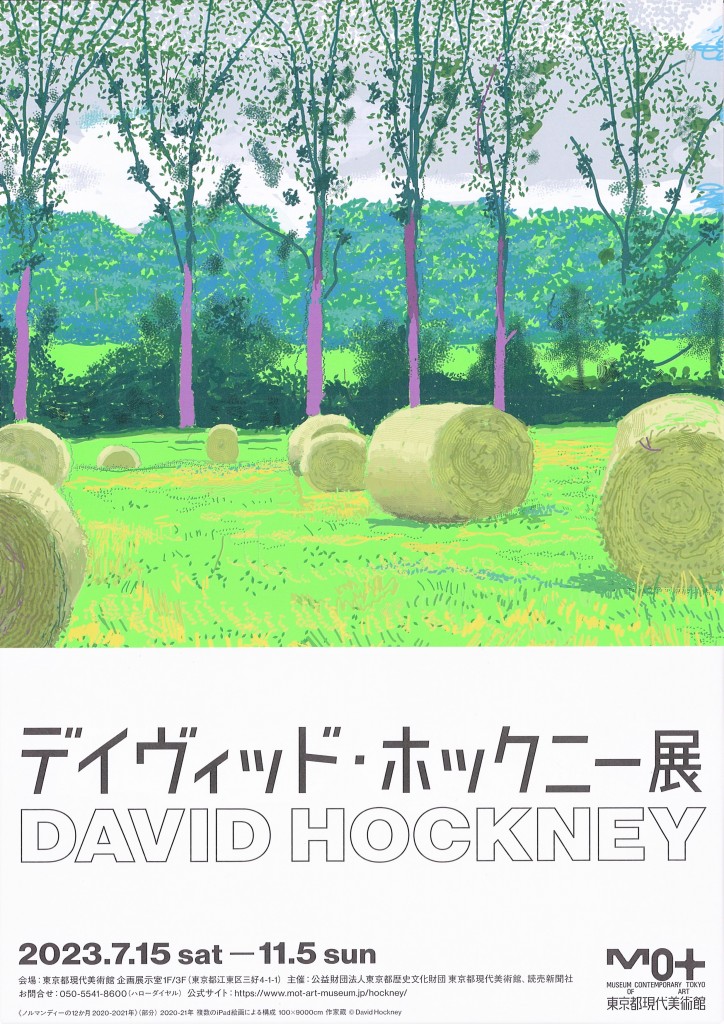

東京都現代美術館

東京都現代美術館