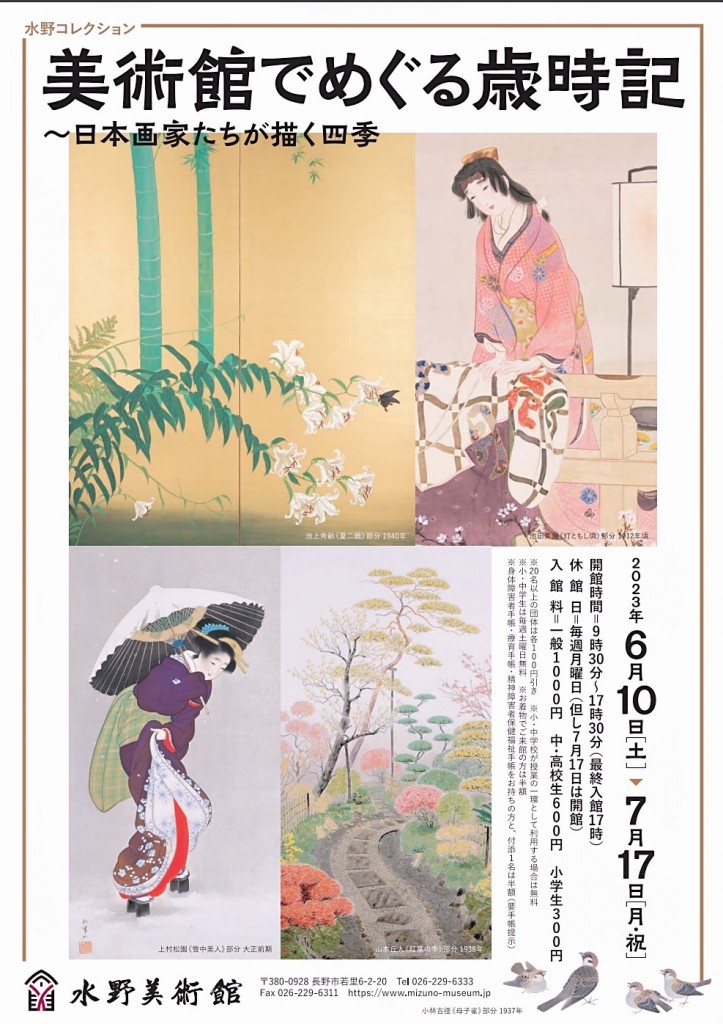

水野美術館

水野コレクション

美術館でめぐる歳時記 〜 日本画家たちが描く四季

会 期 2023年6月10日[土]- 7月17日[月]

開館時間 9時30分 - 17時30分(入館は17時まで)

休 館 日 毎週月曜日(但し7月17日[月・祝]は開館)

入 館 料 一 般 1,000円、 中 高 生 600円、 小学生 300円

予約不要 美術館窓口で当日券を販売

会 場 水野美術館

380-0928 長野県長野市若里6-2-20 TEL:026-229-6333 FAX:026-229-6311

──────────────────────

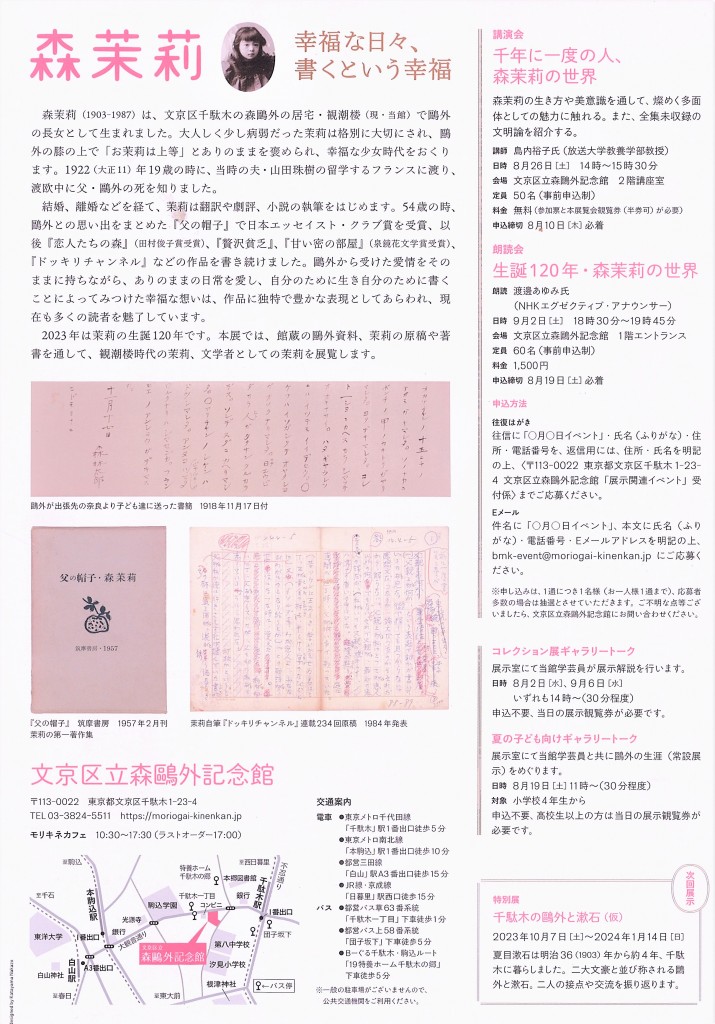

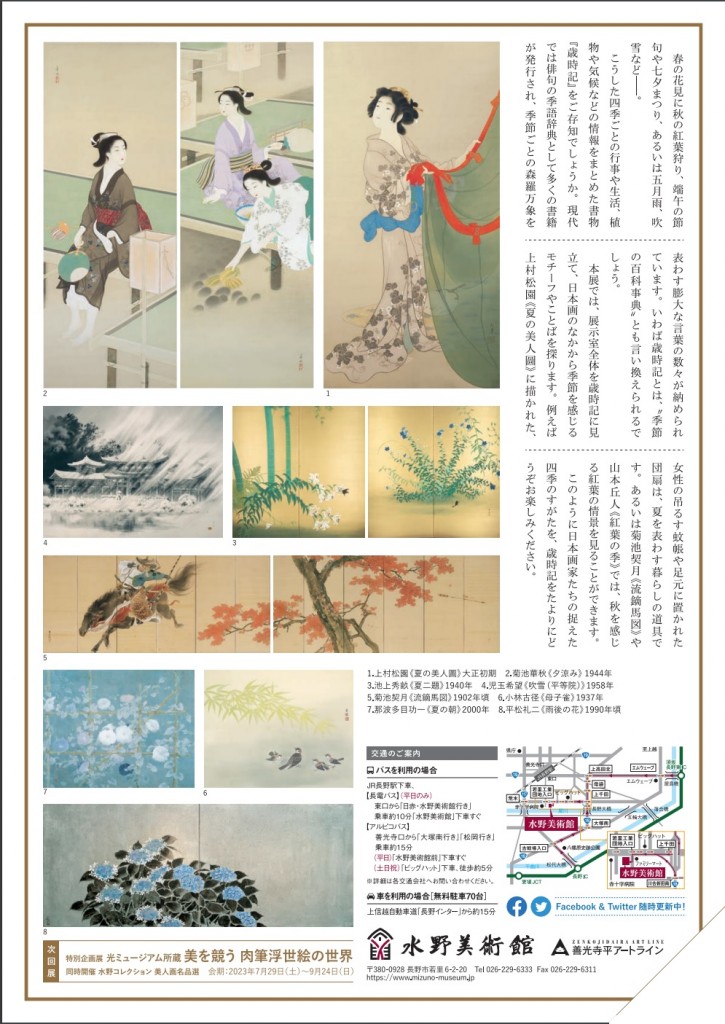

春の花見に、秋の紅葉狩り、端午の節句や七夕まつり、あるいは五月雨、吹雪など――。

こうした四季ごとの行事や生活、植物や気候などの情報をまとめた書物『歳時記』をご存知でしょうか。現代では俳句の季語辞典として多くの書籍が発行され、季節ごとの森羅万象を表わす膨大な言葉の数々が納められています。

いわば歳時記とは、“ 季節の百科事典 ” とも言い換えられるでしょう。

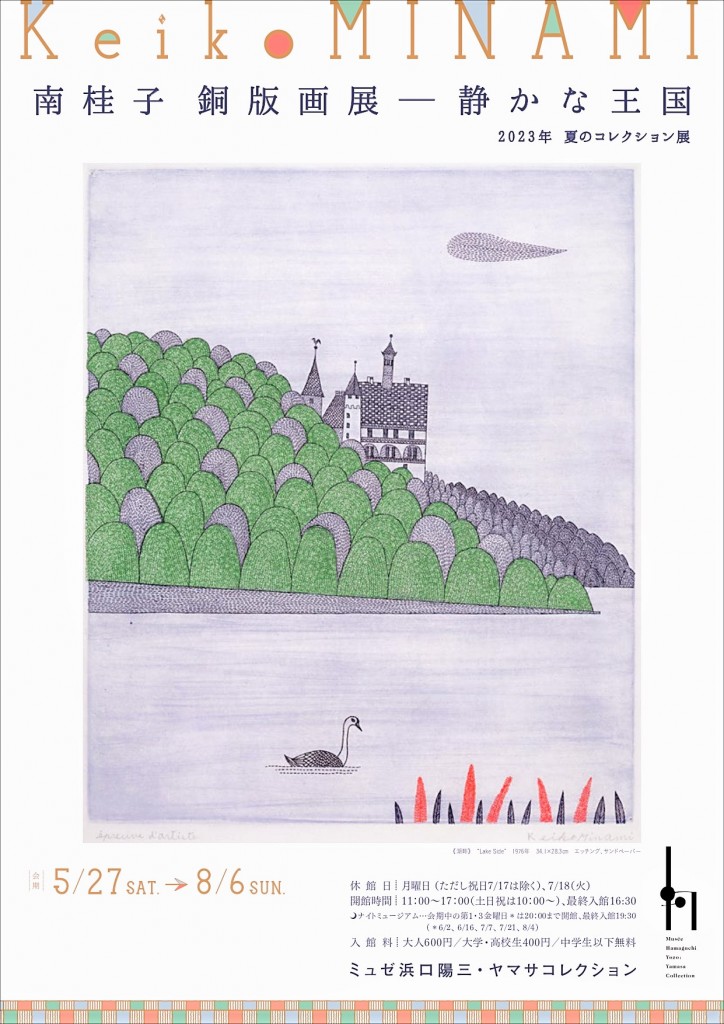

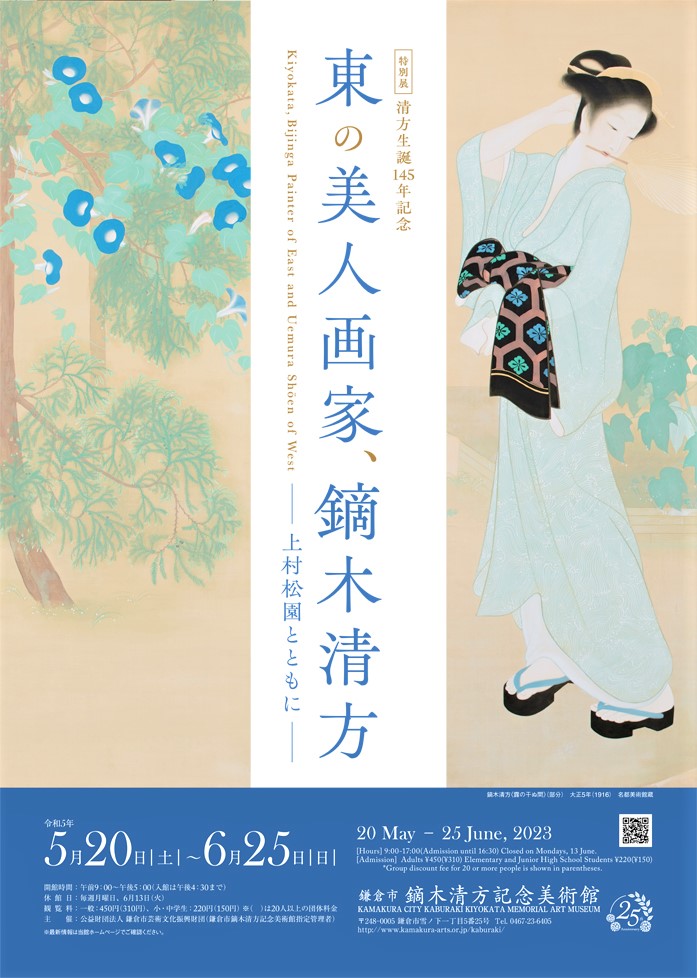

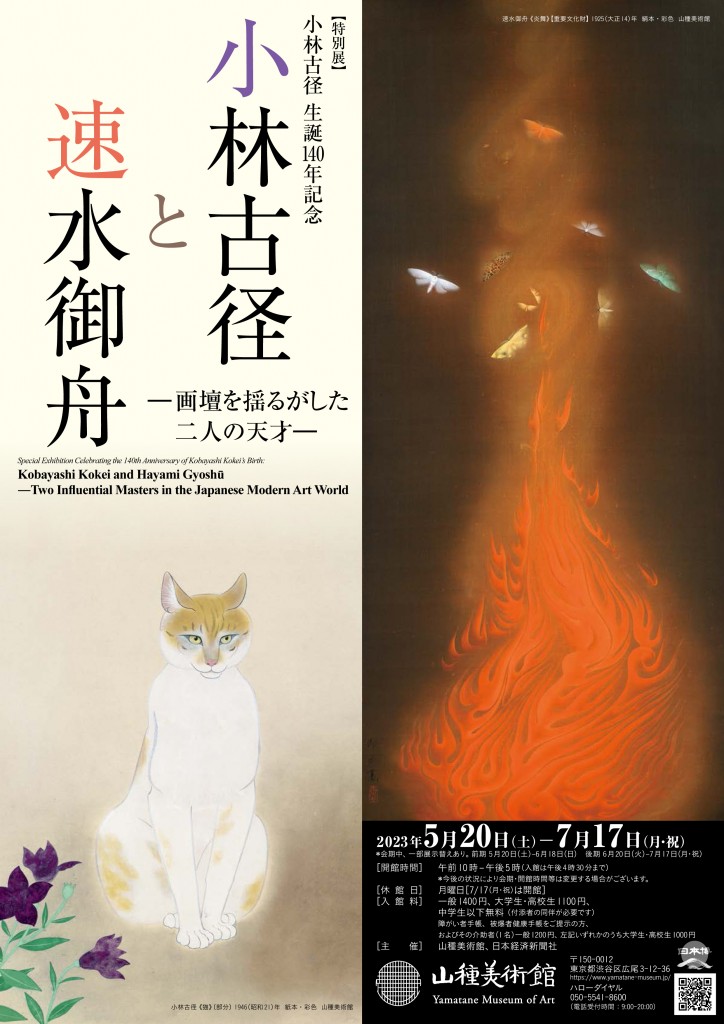

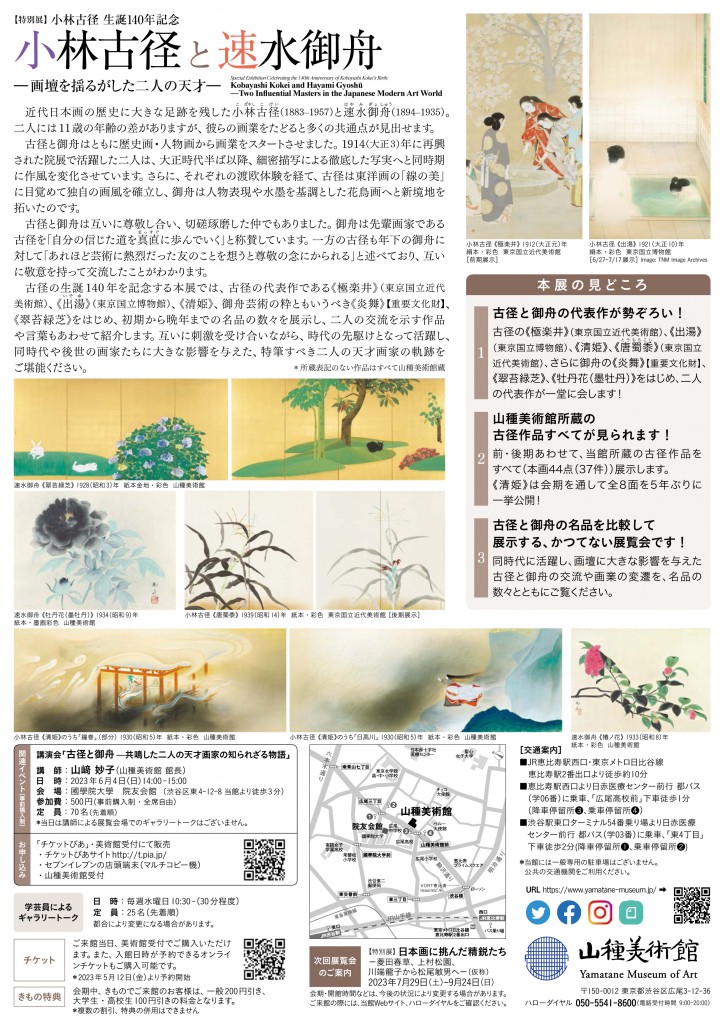

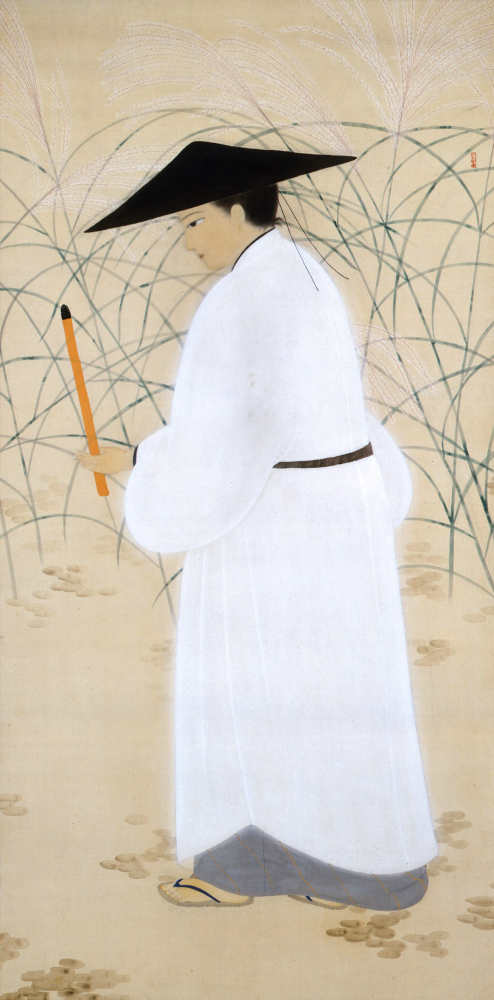

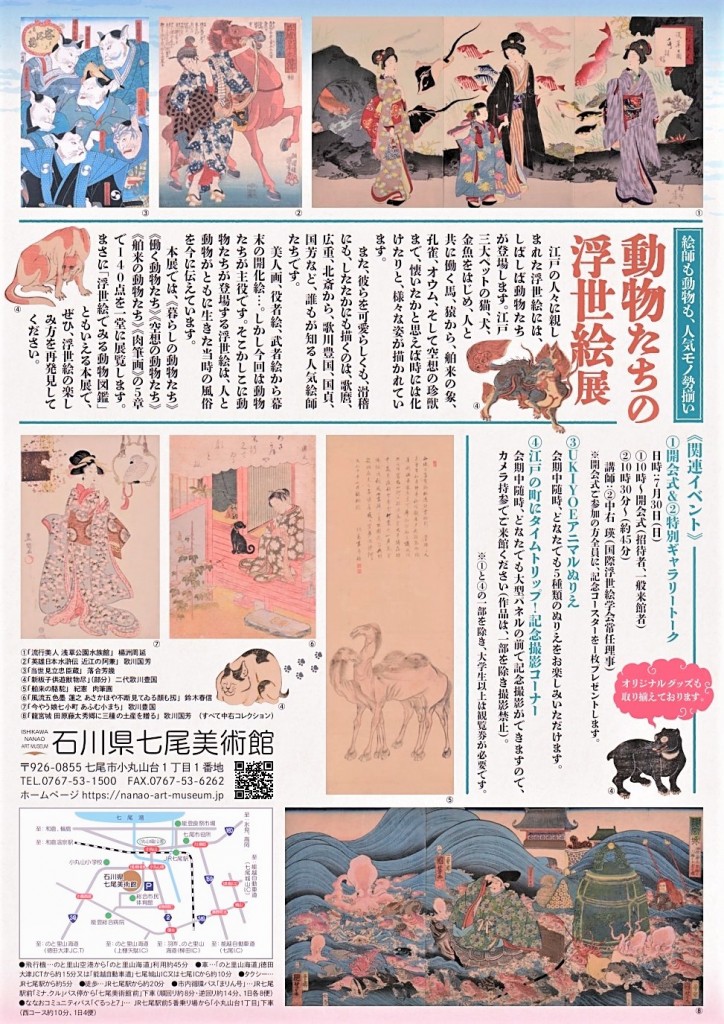

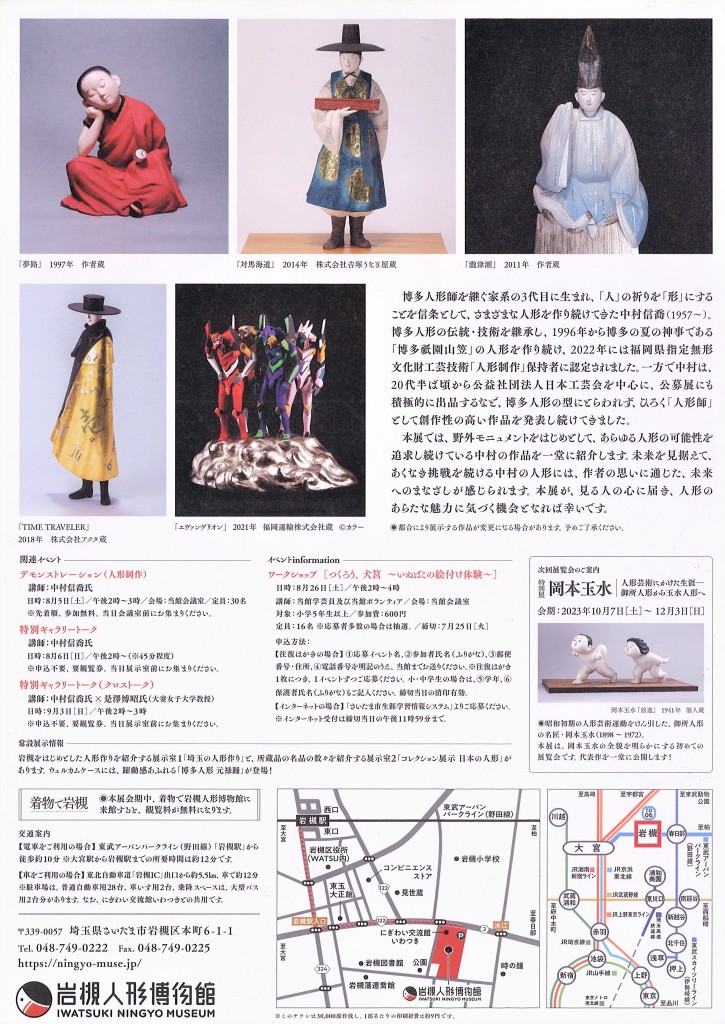

本展では、展示室全体を歳時記に見立て、日本画のなかから季節を感じるモチーフやことばを探ります。例えば上村松園《夏の美人圖》に描かれた、女性の吊るす蚊帳や足元に置かれた団扇は、夏を表わす暮らしの道具です。あるいは菊池契月《流鏑馬図》や山本丘人《紅葉の季》では、秋を感じる紅葉の情景を見ることができます。

このように日本画家たちの捉えた四季のすがたを、歳時記をたよりにどうぞお楽しみください。

※ 水野美術館は、岡倉天心の流れをくむ、横山大観、菱田春草、下村観山、川合玉堂らの近代日本画を系統立てて集めた美術館です。

※ 感染症予防対応実施中。下掲詳細を確認の上参観を。

[ 詳 細 : 水野美術館 ]

「イスメネ」原稿

「イスメネ」原稿

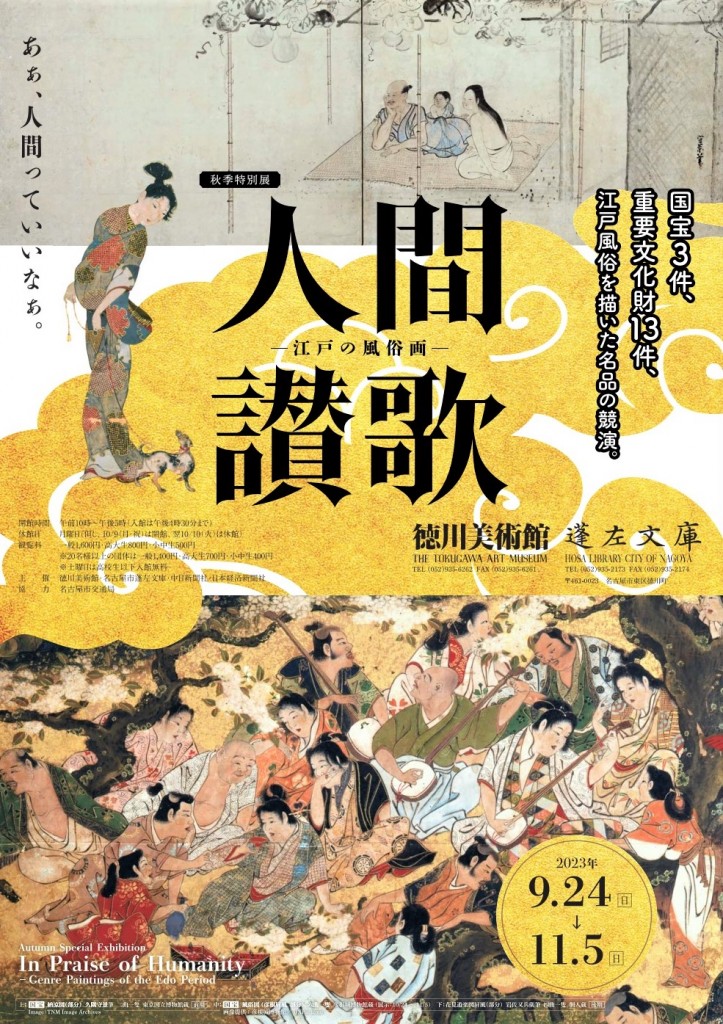

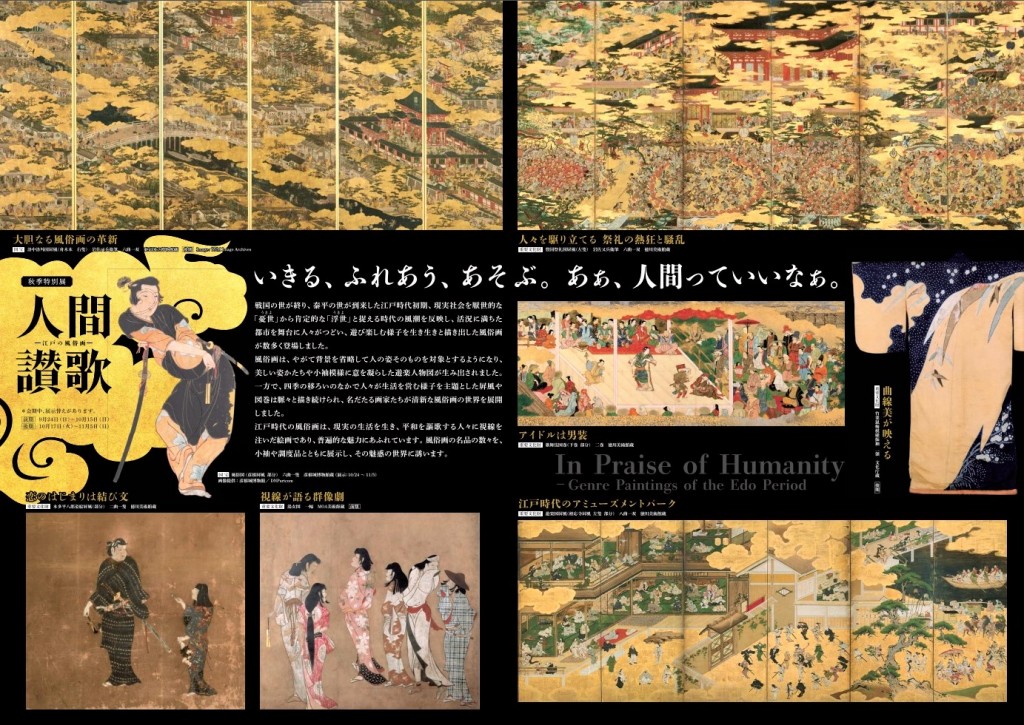

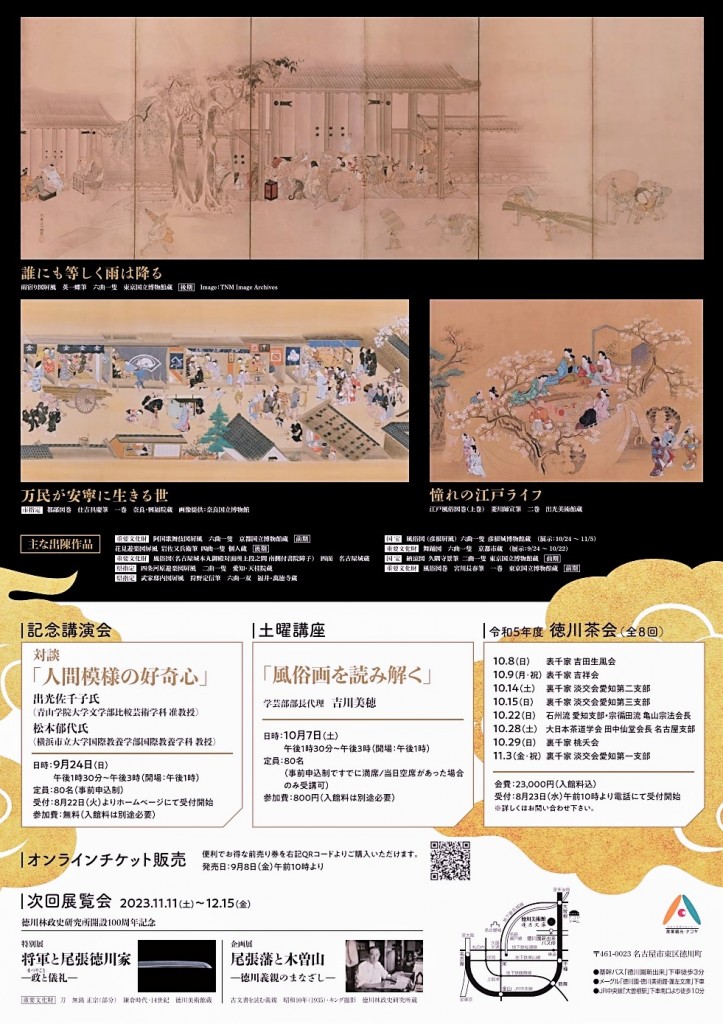

◆徳川美術館・名古屋市蓬左文庫|秋季特別展 人間讃歌 ― 江戸の風俗画 ―|’23年9月24日-11月5日◆

◆徳川美術館・名古屋市蓬左文庫|秋季特別展 人間讃歌 ― 江戸の風俗画 ―|’23年9月24日-11月5日◆

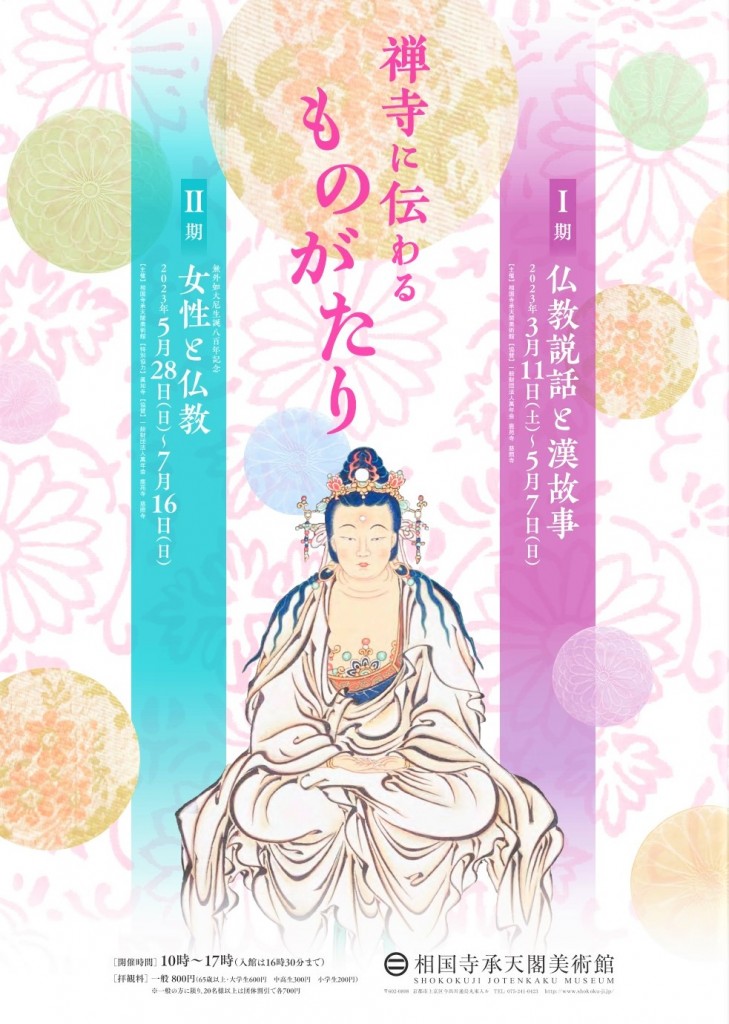

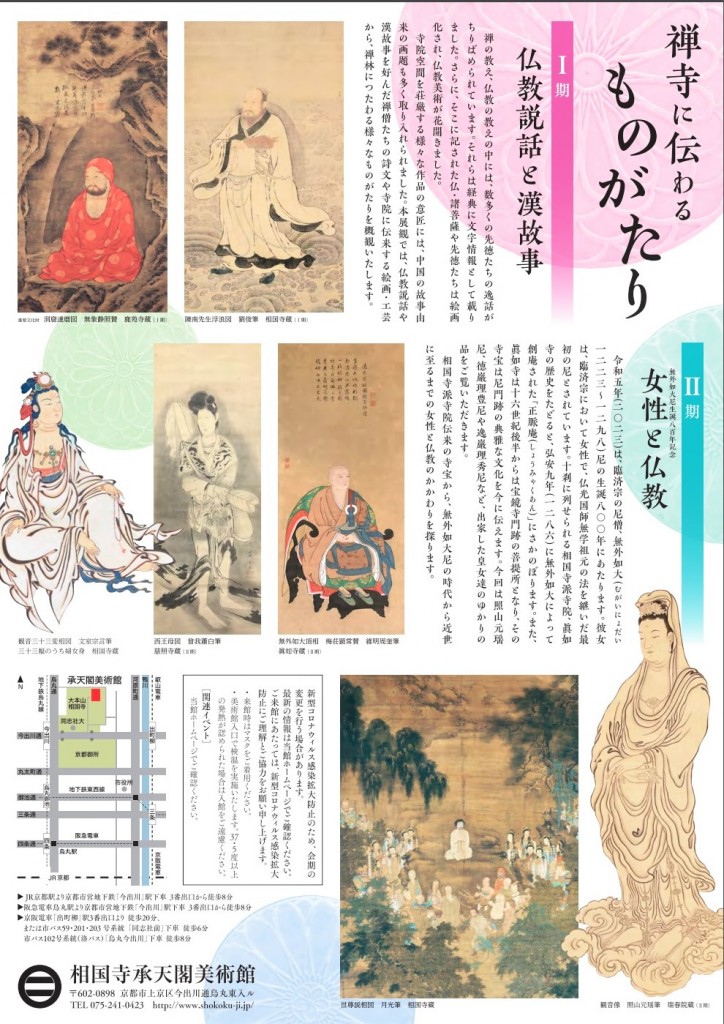

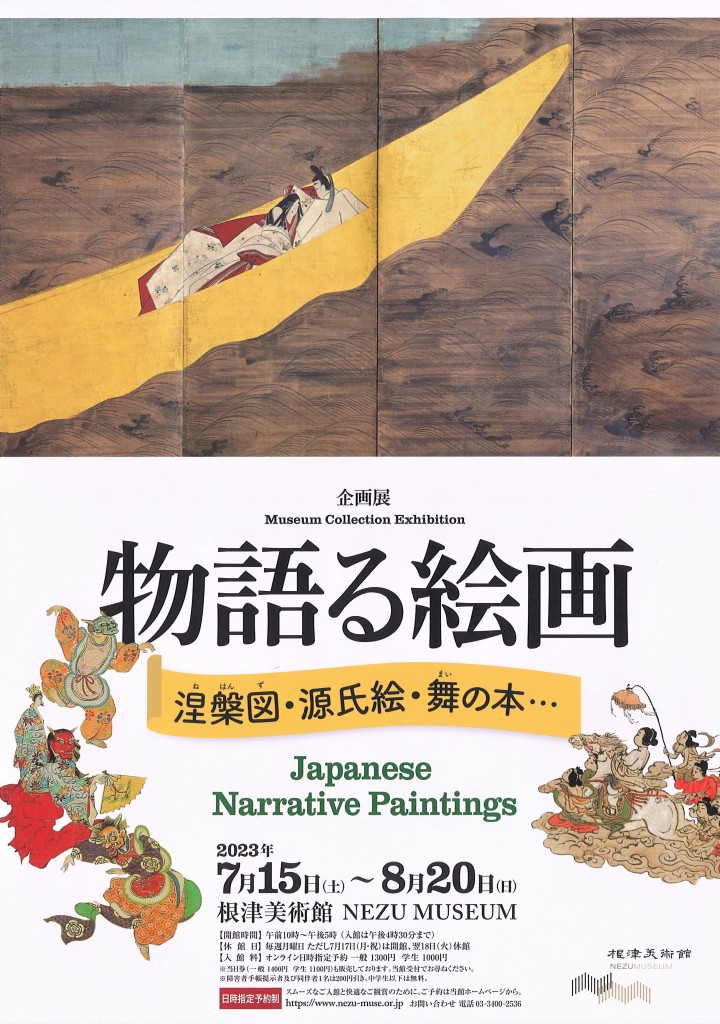

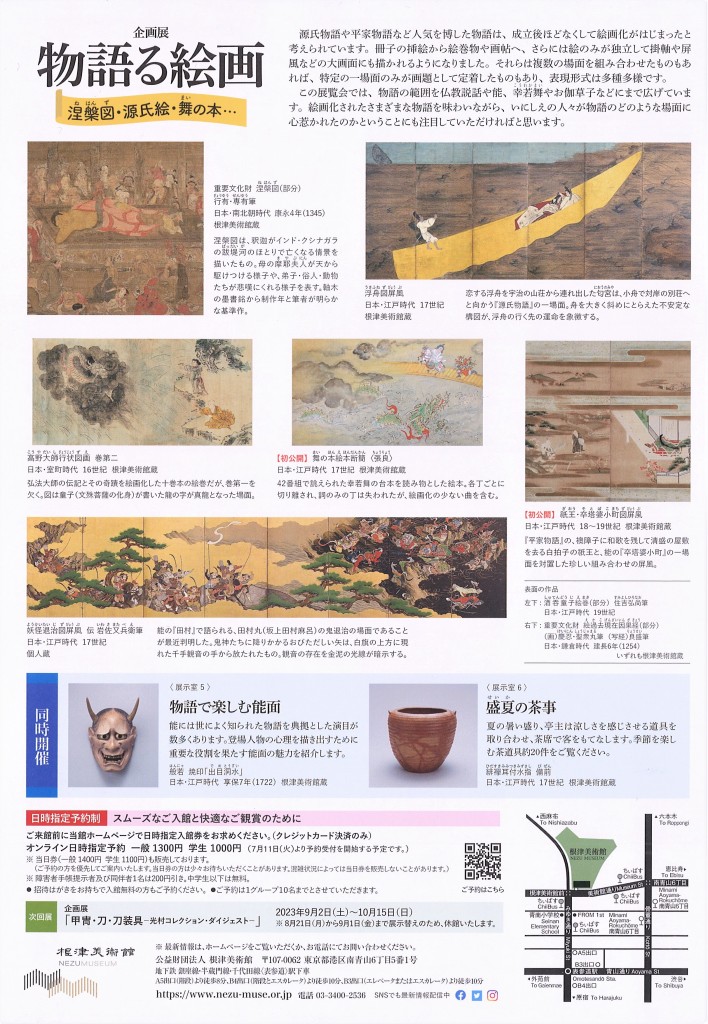

根津美術館

根津美術館

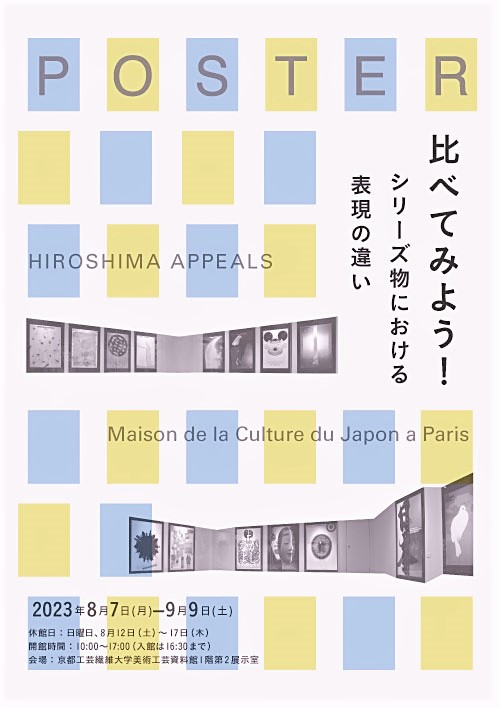

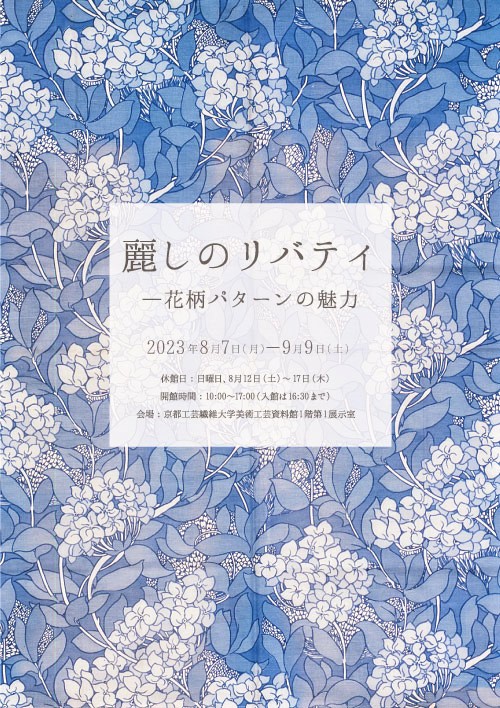

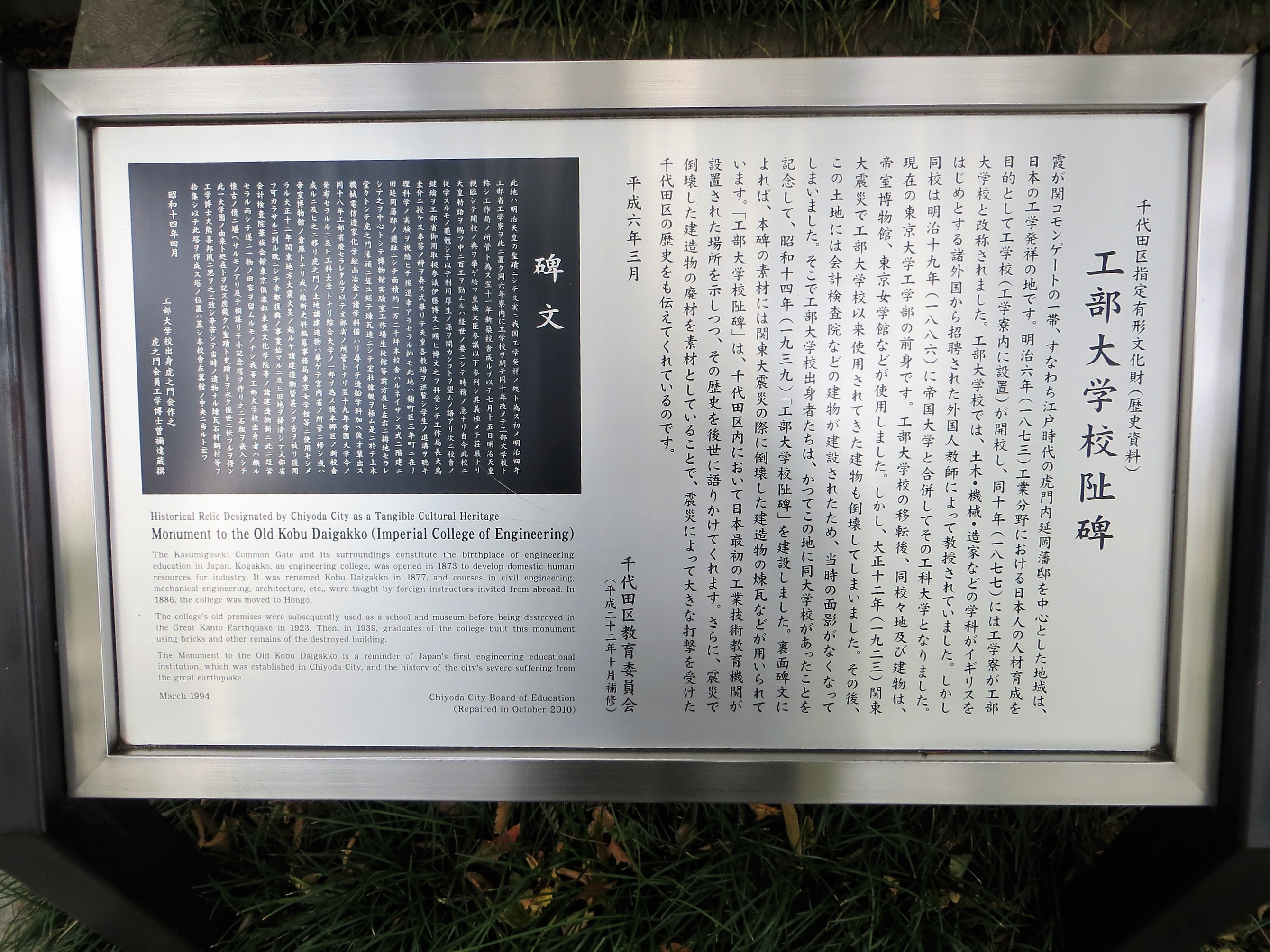

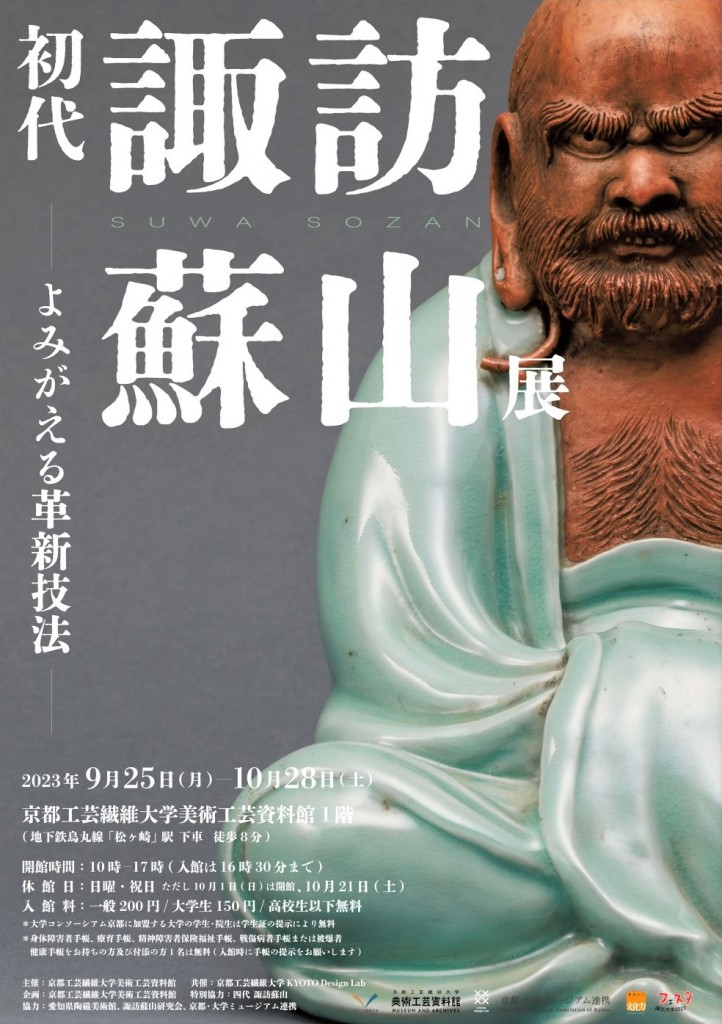

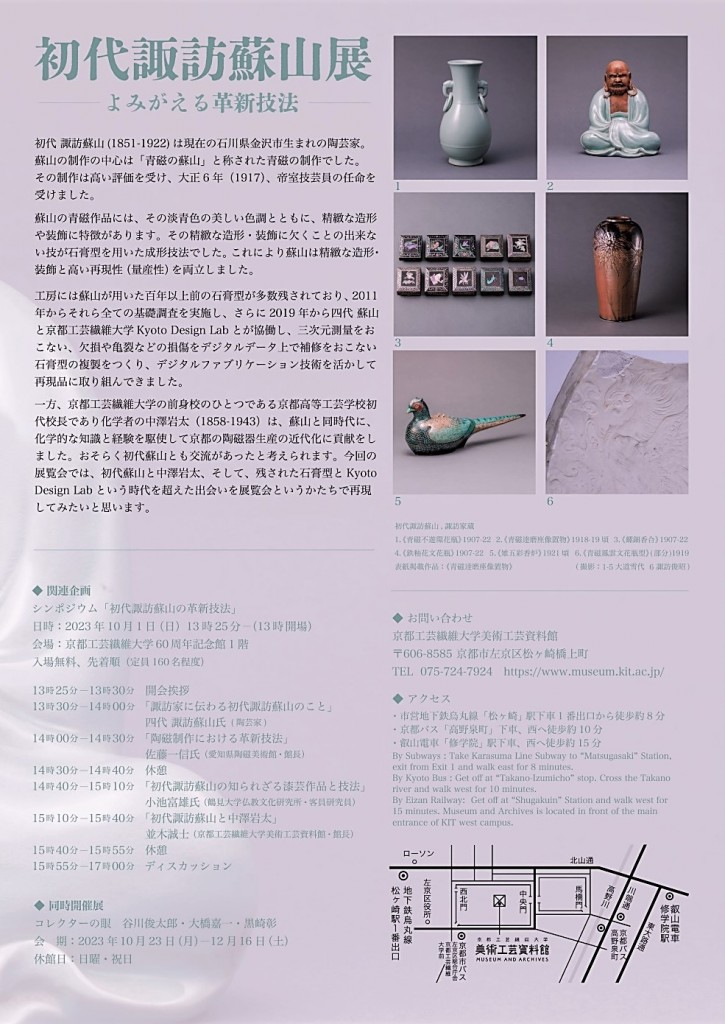

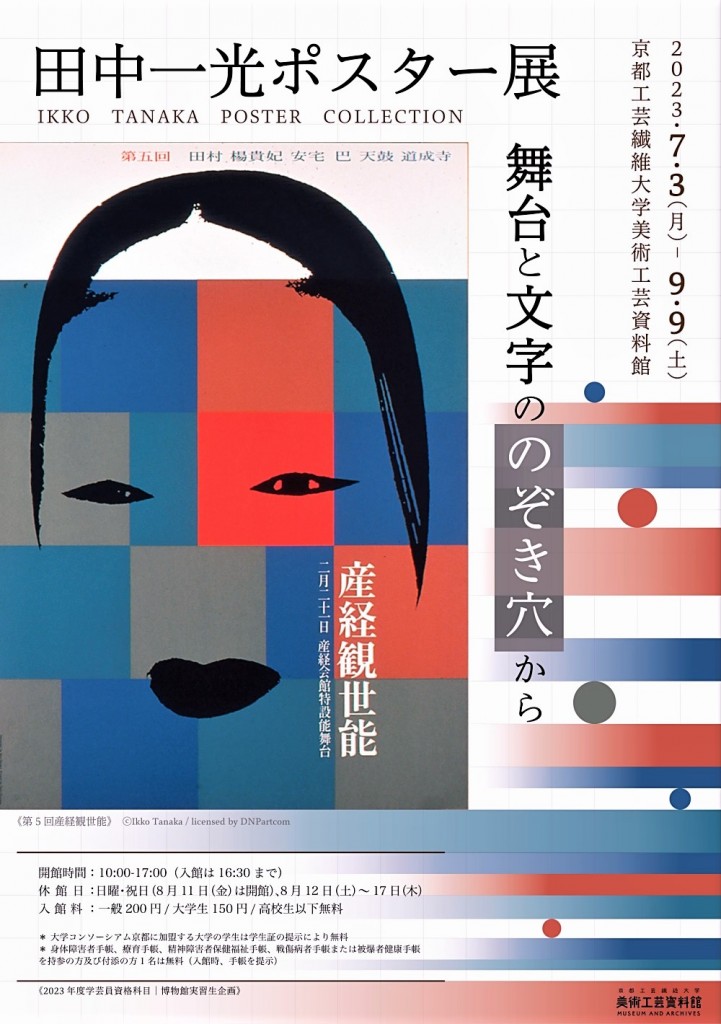

京都工芸繊維大学資料館

京都工芸繊維大学資料館