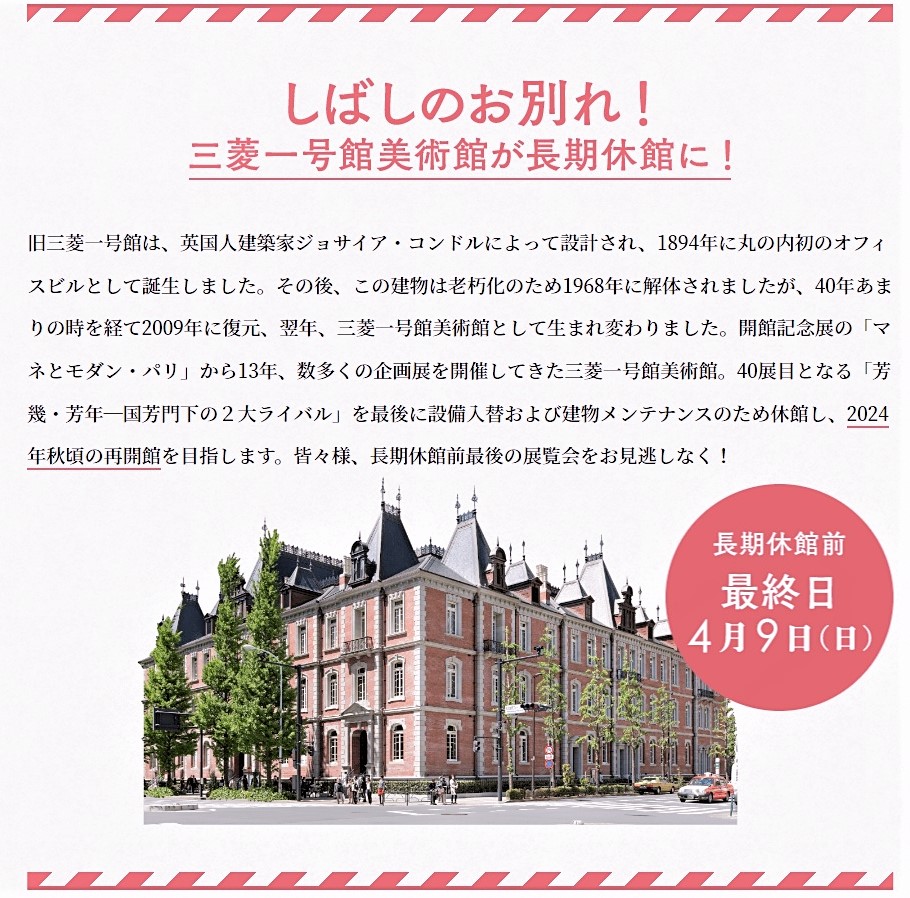

三菱一号館美術館

三菱一号館美術館

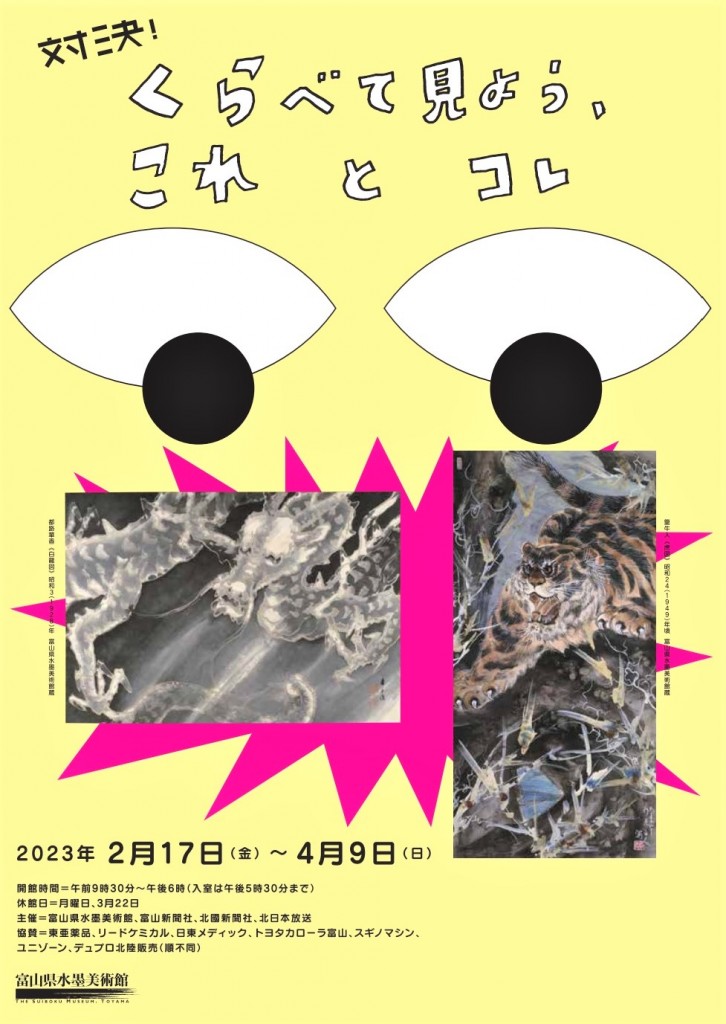

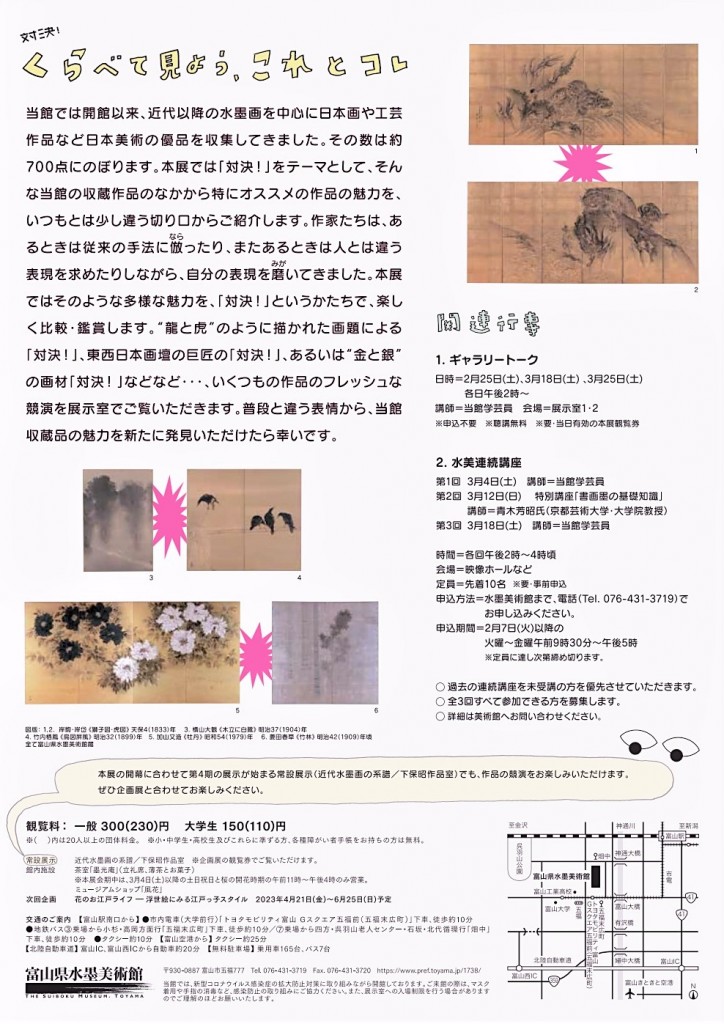

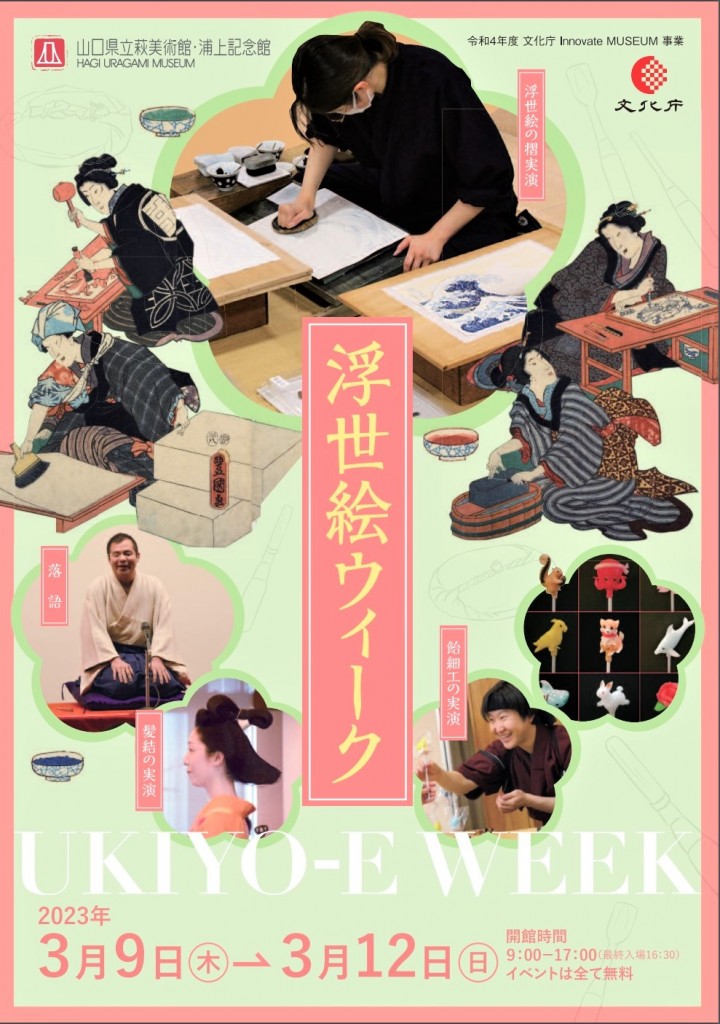

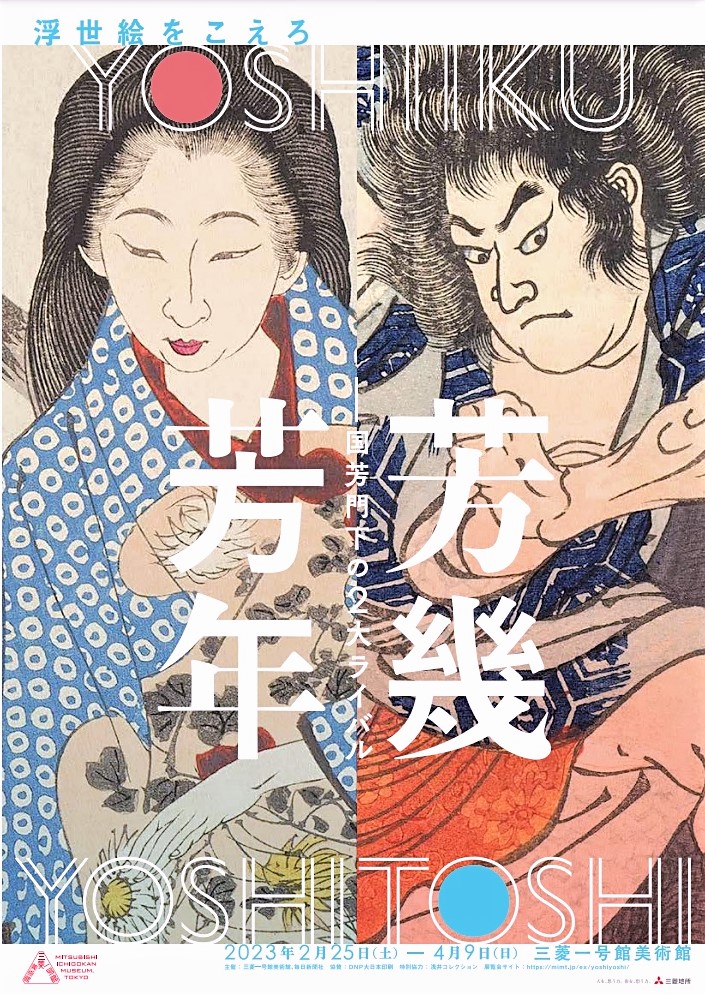

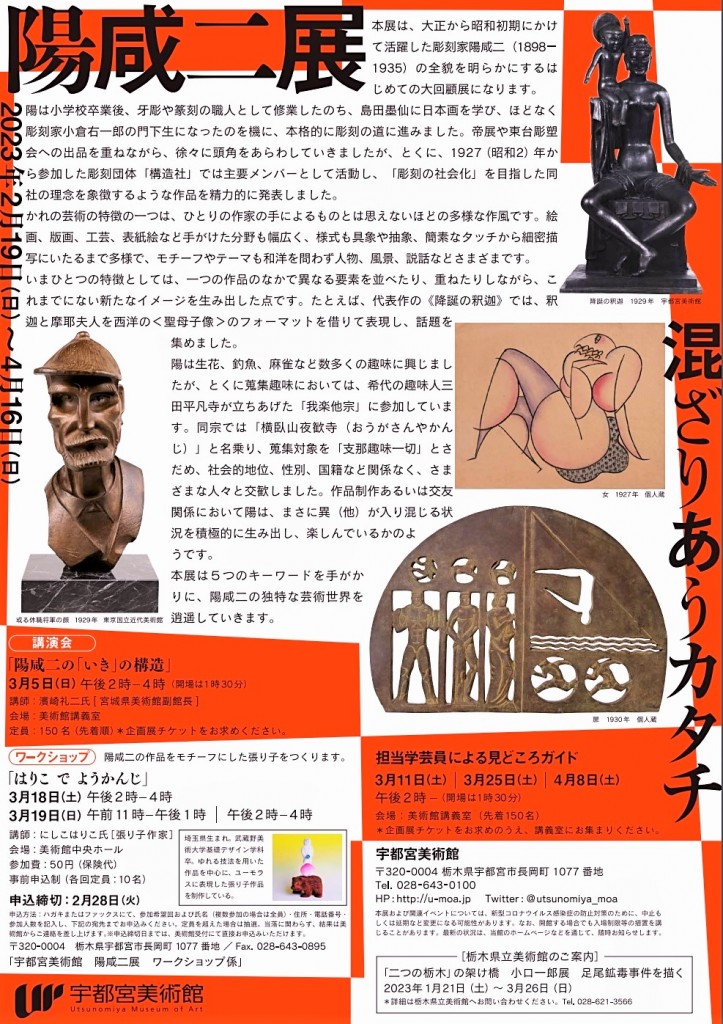

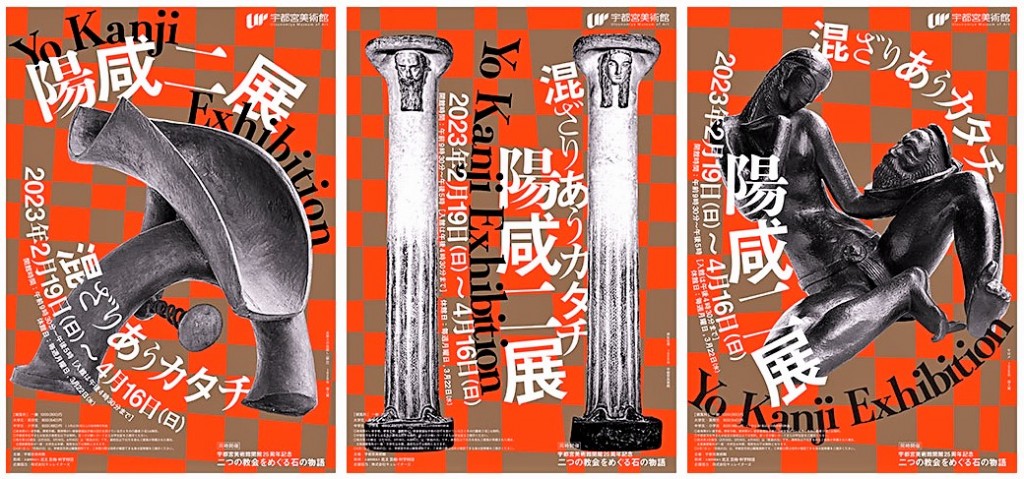

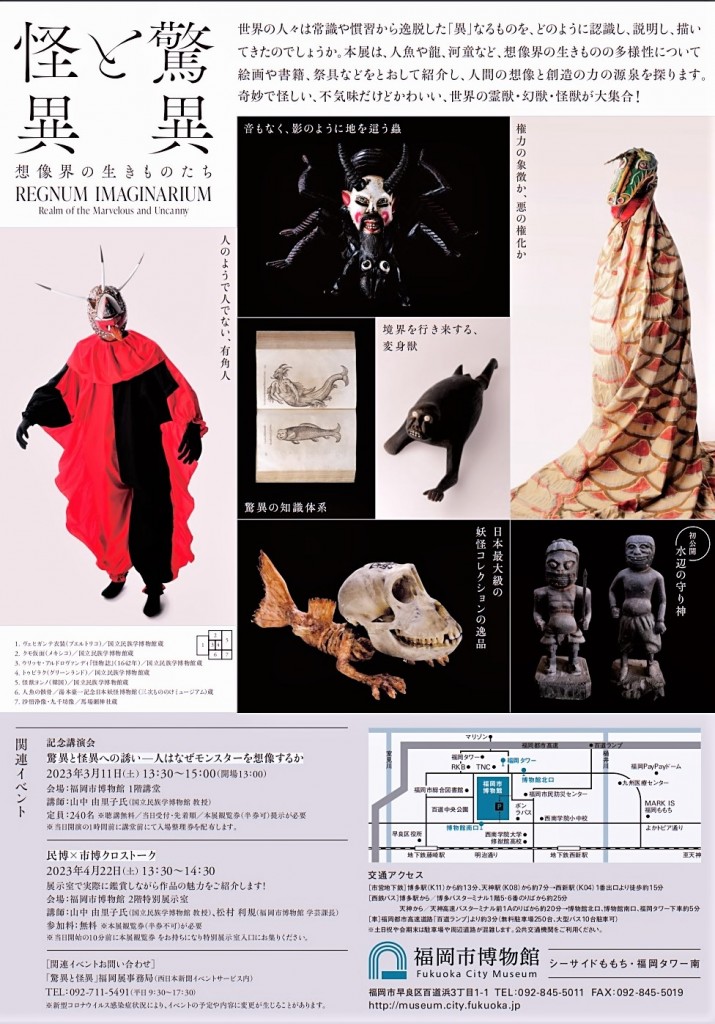

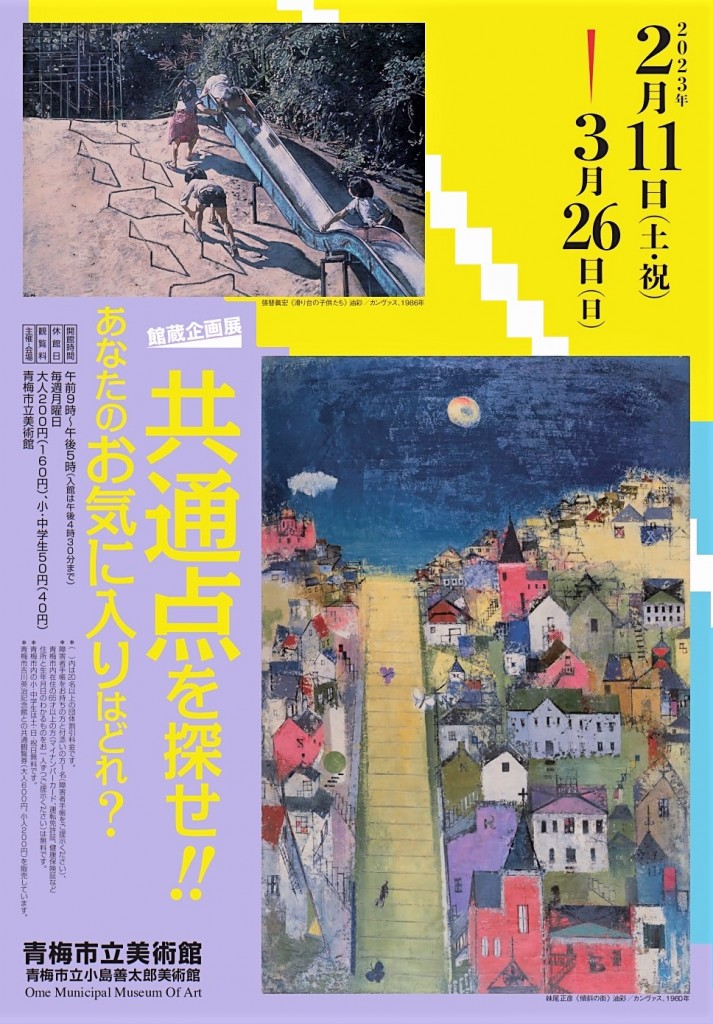

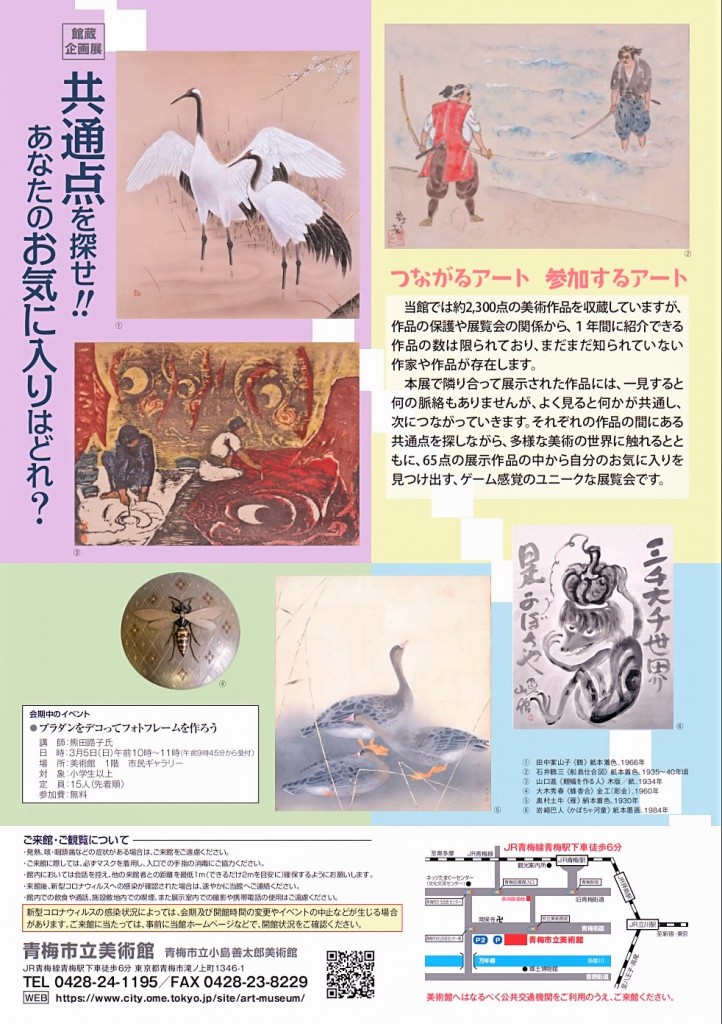

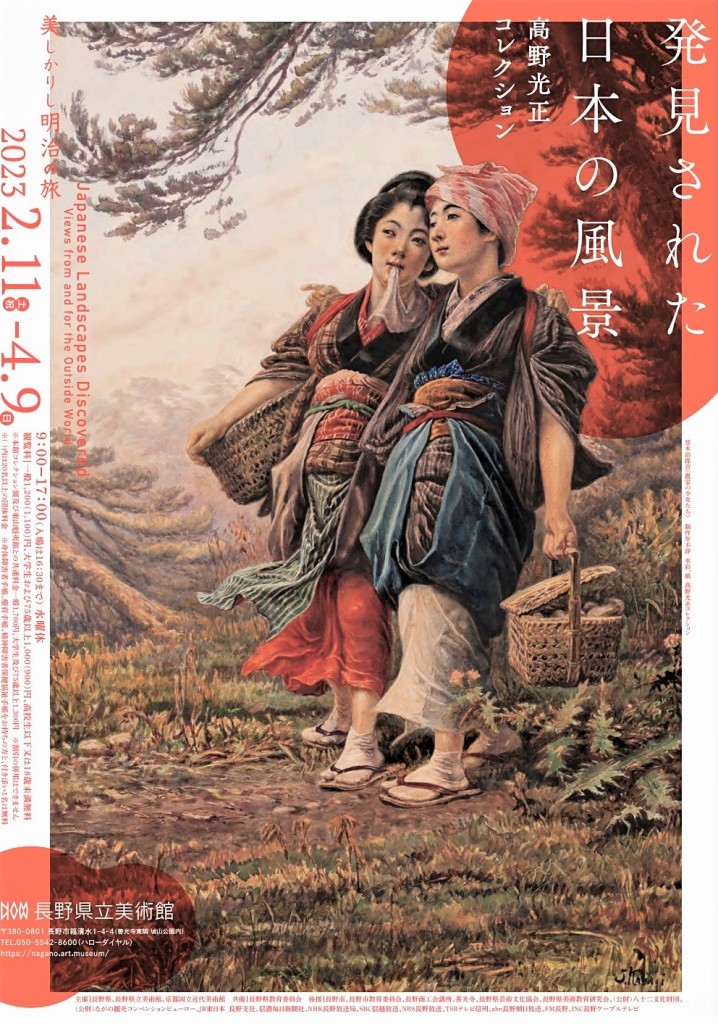

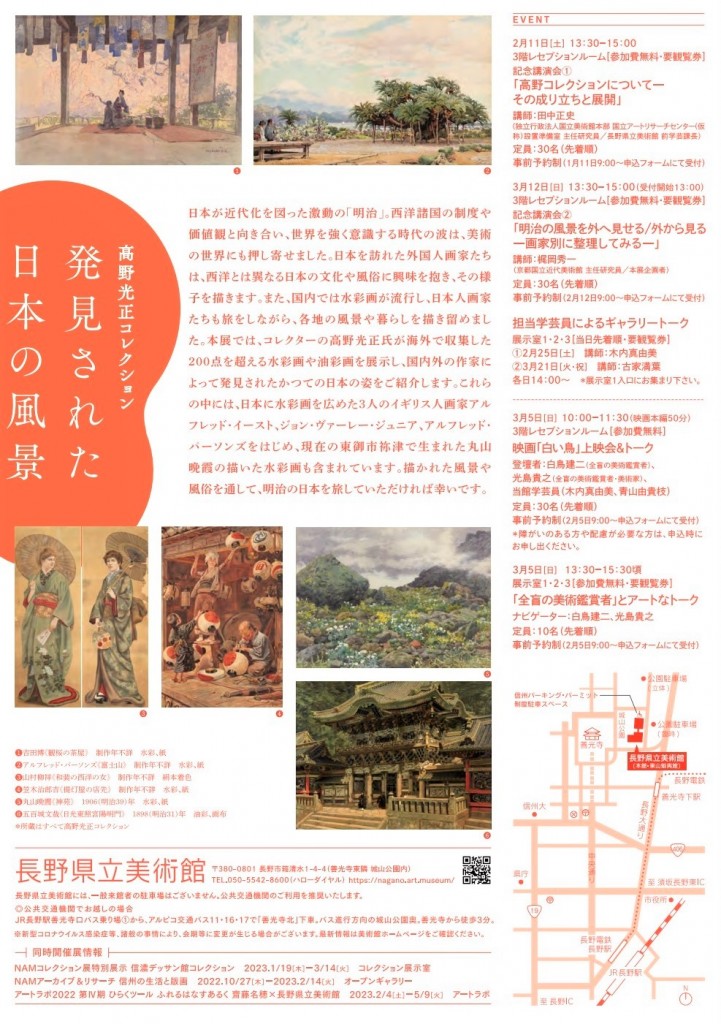

芳幾・芳年 ── 国芳門下の2大ライバル

文明開化の時代 ── 浮世絵の危機

会 期 2023年2月25日[土]- 4月9日[日]

前 期 2月25日[土]- 3月19日[日]

後 期 3月21日[火]- 4月 9 日[日]

* 会期中、一部の作品は展示替えを行ないます。

* 都合により展示作品を変更する場合があります。展示期間は次の通りです。

* 一部肉筆画を以下日程で展示替えいたします。

< 1 期 > 2月25日[土]- 3月12日[日]

< 2 期 > 3月14日[火]- 3月26日[日]

< 3 期 > 3月27日[月]- 4月 9 日[日]

* 詳細は「 作品リスト PDF 」をご確認ください。

休 館 日 3月6日[月]、3月13日[月]、3月20日[月]

開館時間 10:00-18:00 * 入館は閉館の30分前まで

チケット 本展覧会は、日時指定予約は不要です。

一 般 1,900円、 高校・大学生 1,000円、 小・中学生 無 料

* 一般、当日、税込価格を表示。各種割引・優待等は下掲 公式ウェブサイト 参照

お問合せ 05--5541-8600(ハローダイヤル)

主 催 三菱一号館美術館、毎日新聞社

────────────────────

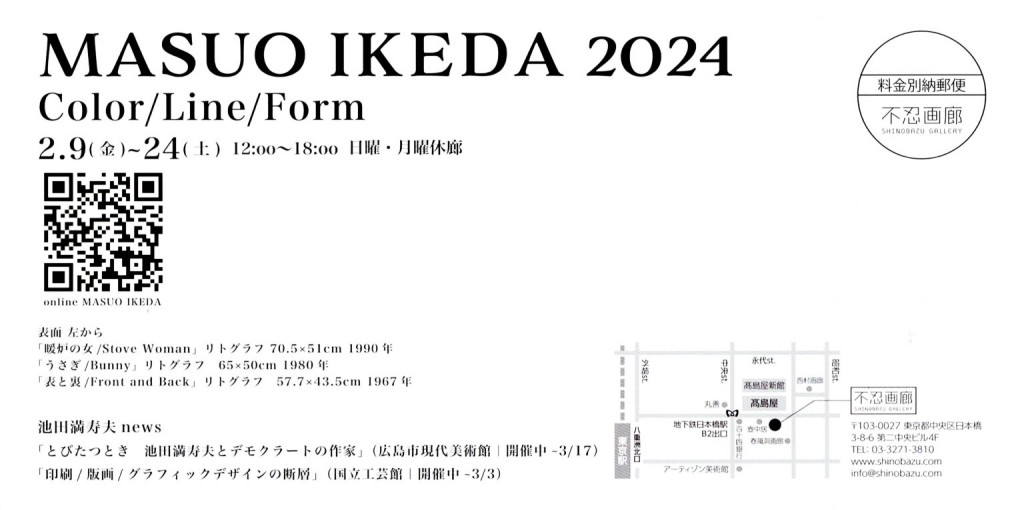

落合芳幾と月岡芳年は、江戸後期を代表する浮世絵師、歌川国芳の門下でともに腕を磨き、慶応2-3(1866-67)年には、幕末の風潮を反映した残酷な血みどろ絵を共作しています。

良きライバルとして当時は人気を二分した両人ですが、芳幾はその後発起人として関わった「東京日日新聞」(毎日新聞の前身)の新聞錦絵を描くようになります。一方の芳年は、国芳から継承した武者絵を展開し、歴史的主題の浮世絵を開拓しました。

人生半ばの30代で明治維新を迎えた二人は、最後の浮世絵師と呼ばれる世代です。浮世絵衰退の時代にあらがうべく、彼らがどのように闘ったのかを、浅井コレクションをはじめとする貴重な個人コレクションを中心に振り返ります。

※ 本展覧会終了後、三菱一号館美術館は 2024年秋頃まで の長期休館が発表されています。

※ 感染症予防対応実施中。下掲詳細を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 三菱一号館美術館 ]

.

.

※ 日時指定予約券制 推奨実施中。下掲詳細を確認の上ご観覧を。

※ 日時指定予約券制 推奨実施中。下掲詳細を確認の上ご観覧を。

※ 感染症予防対応実施中。下掲詳細をご確認のうえご観覧を。

※ 感染症予防対応実施中。下掲詳細をご確認のうえご観覧を。