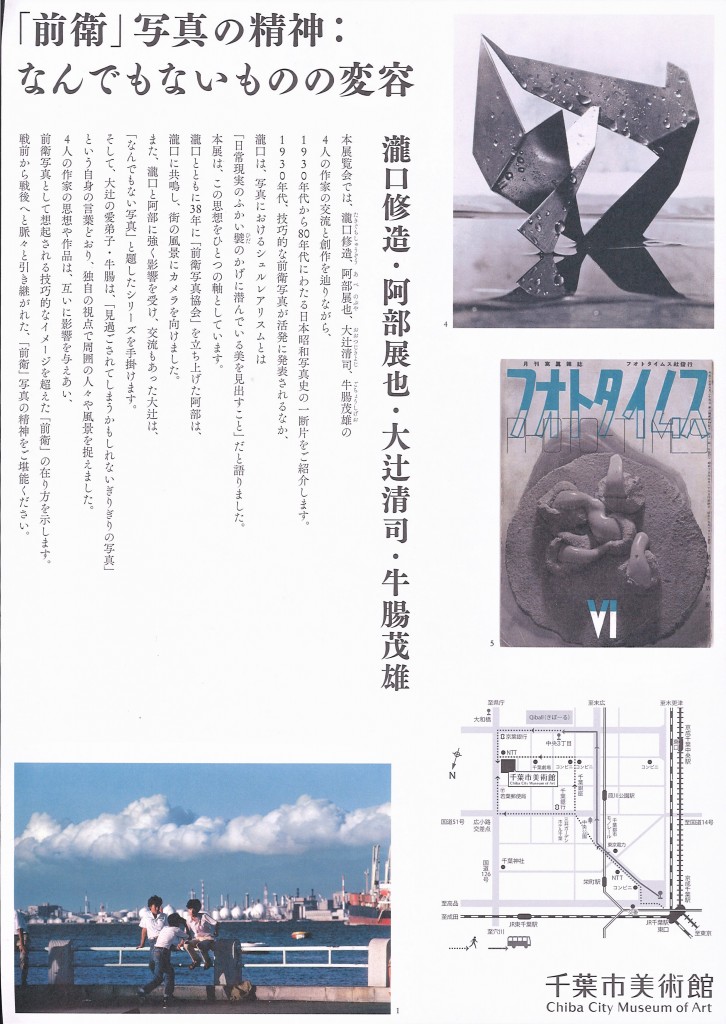

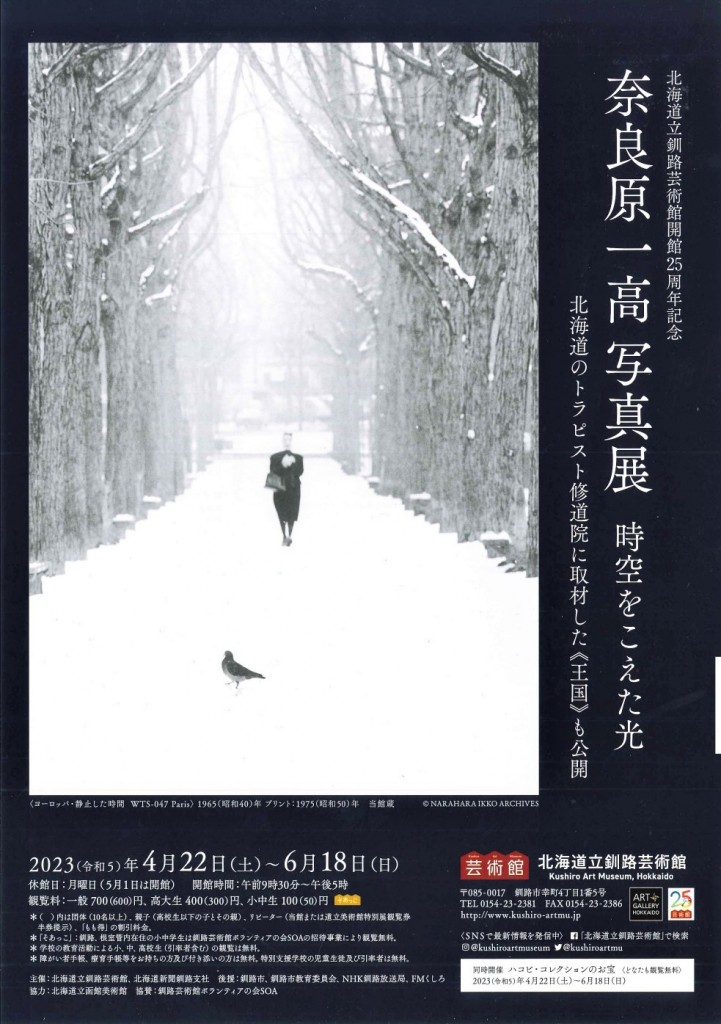

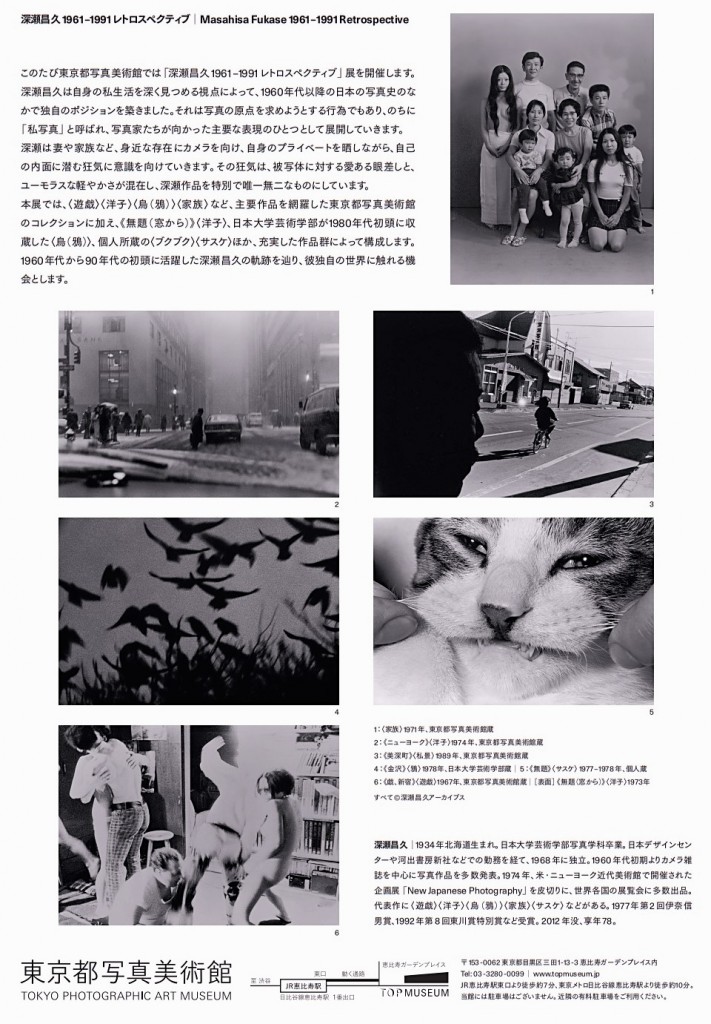

上掲フライヤー写真) 白旗史朗 ベルト針峰とドリュ針峰/1978年2月21日

上掲フライヤー写真) 白旗史朗 ベルト針峰とドリュ針峰/1978年2月21日

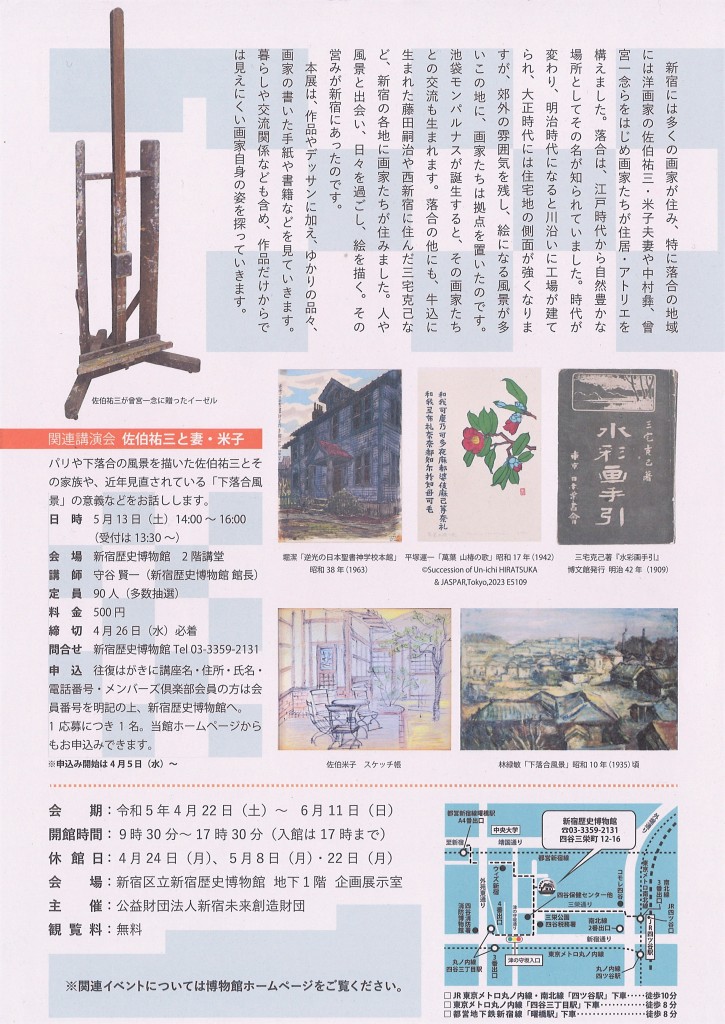

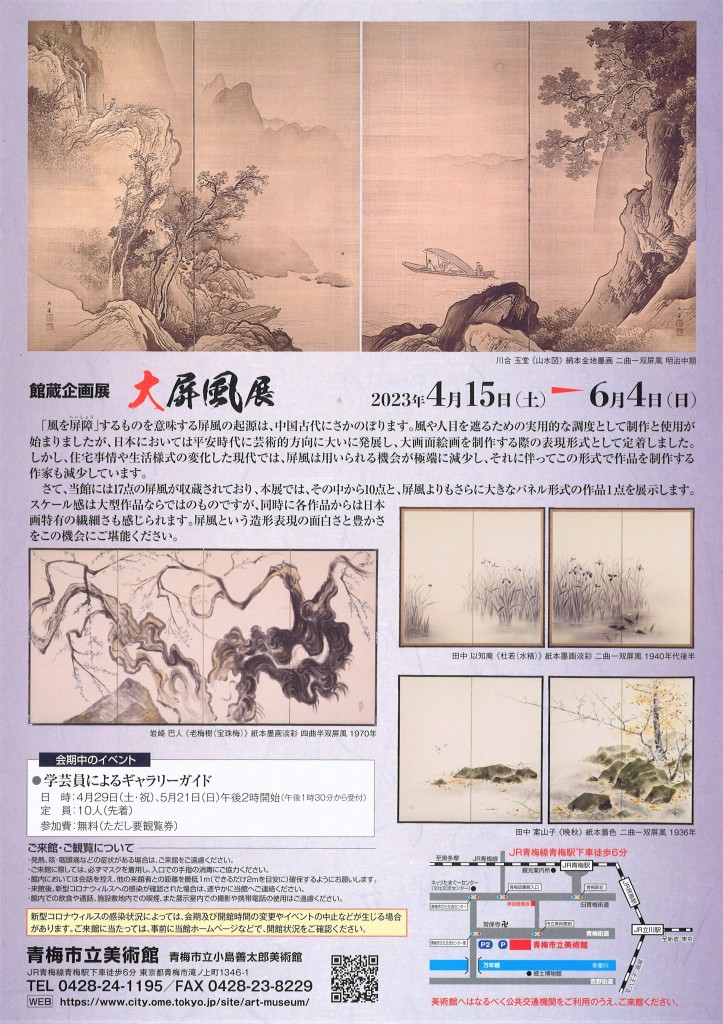

酒田市美術館

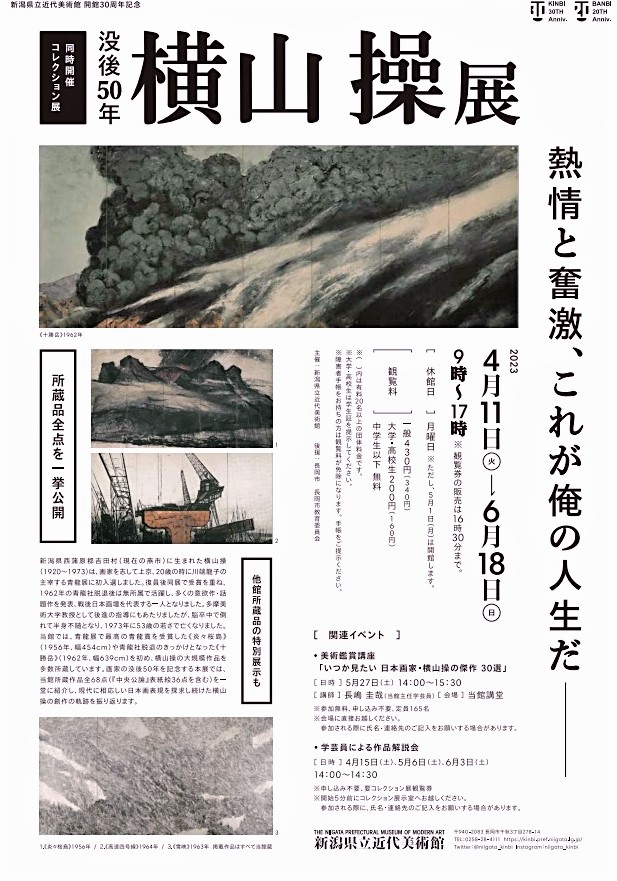

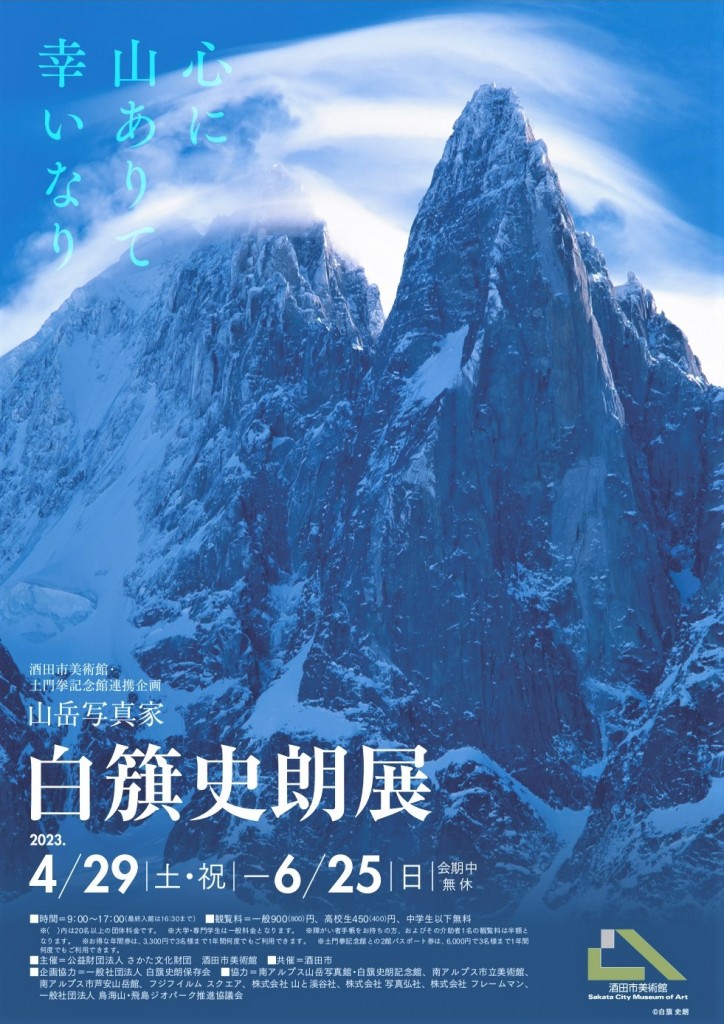

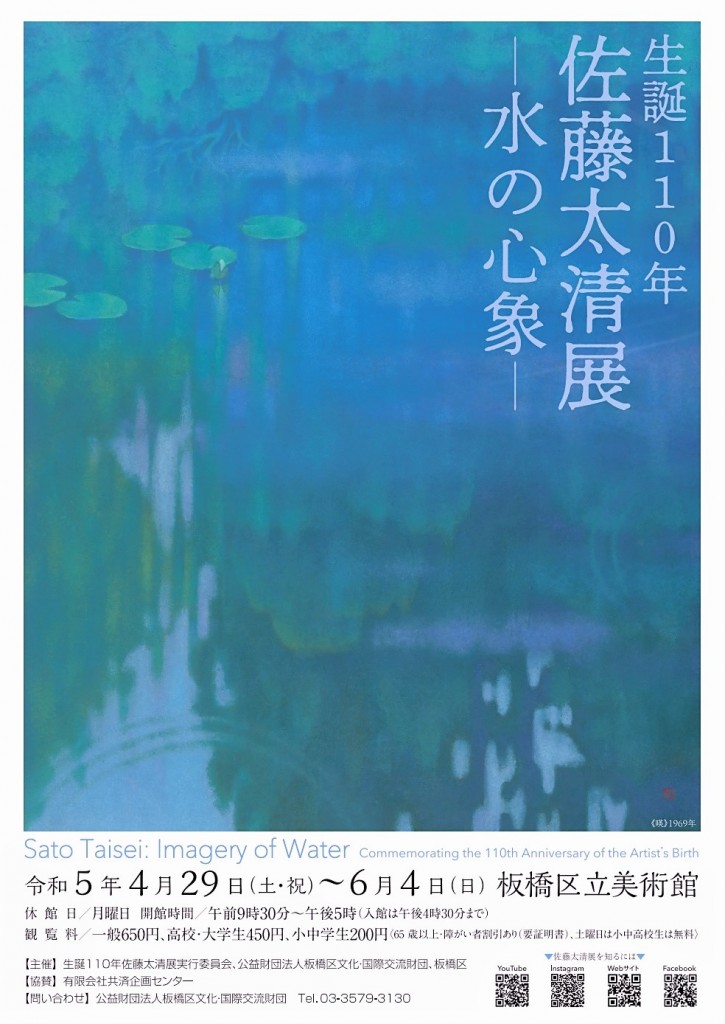

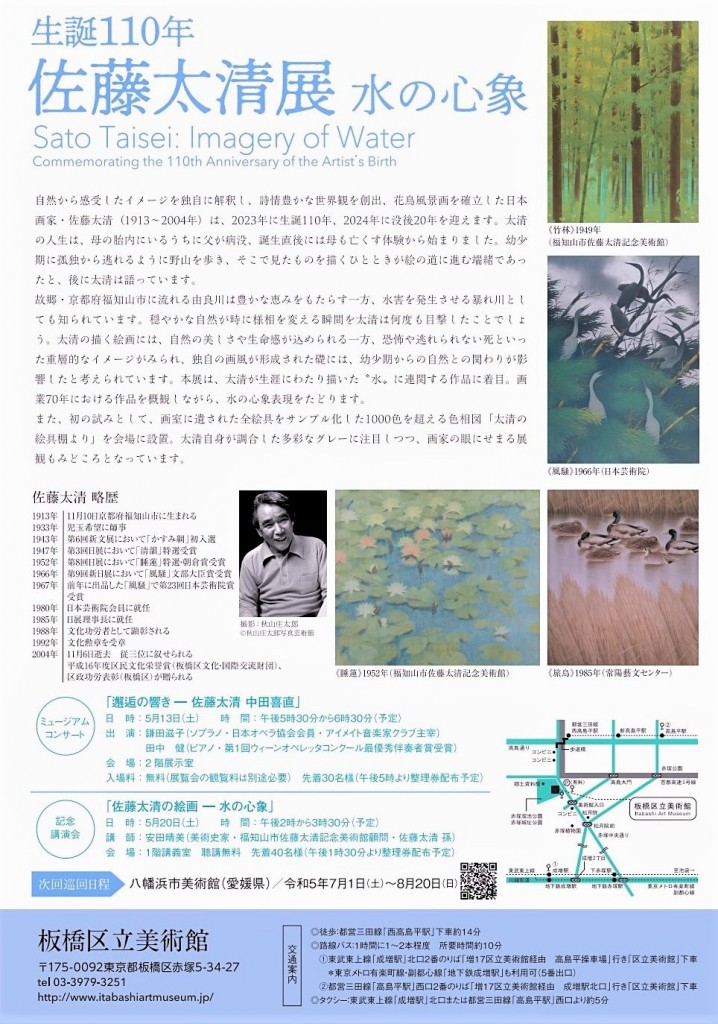

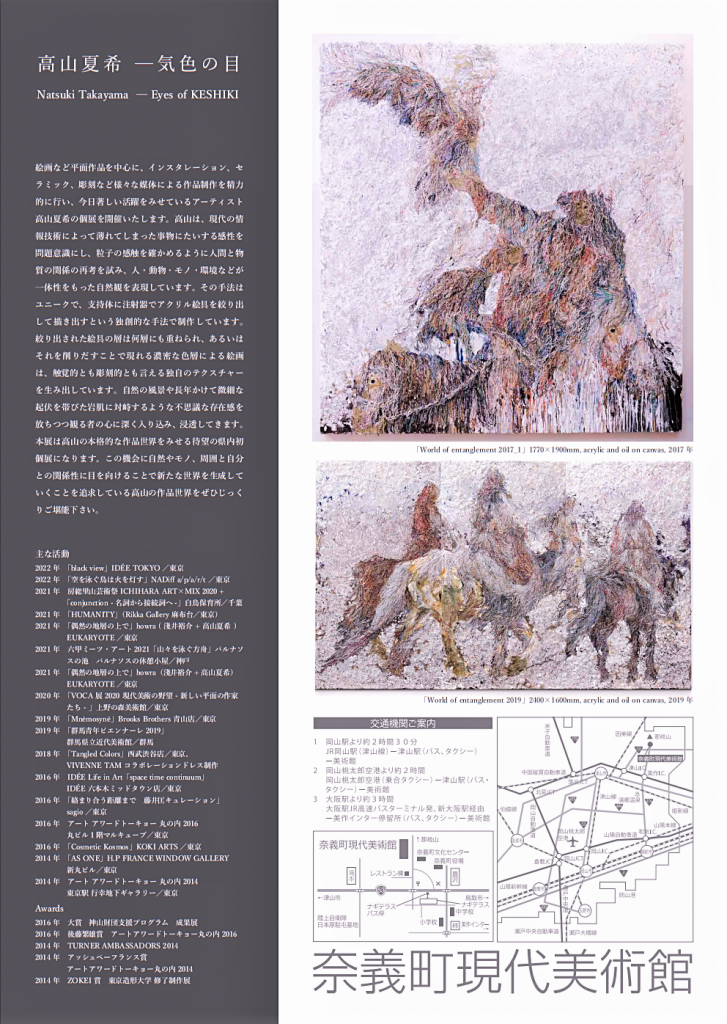

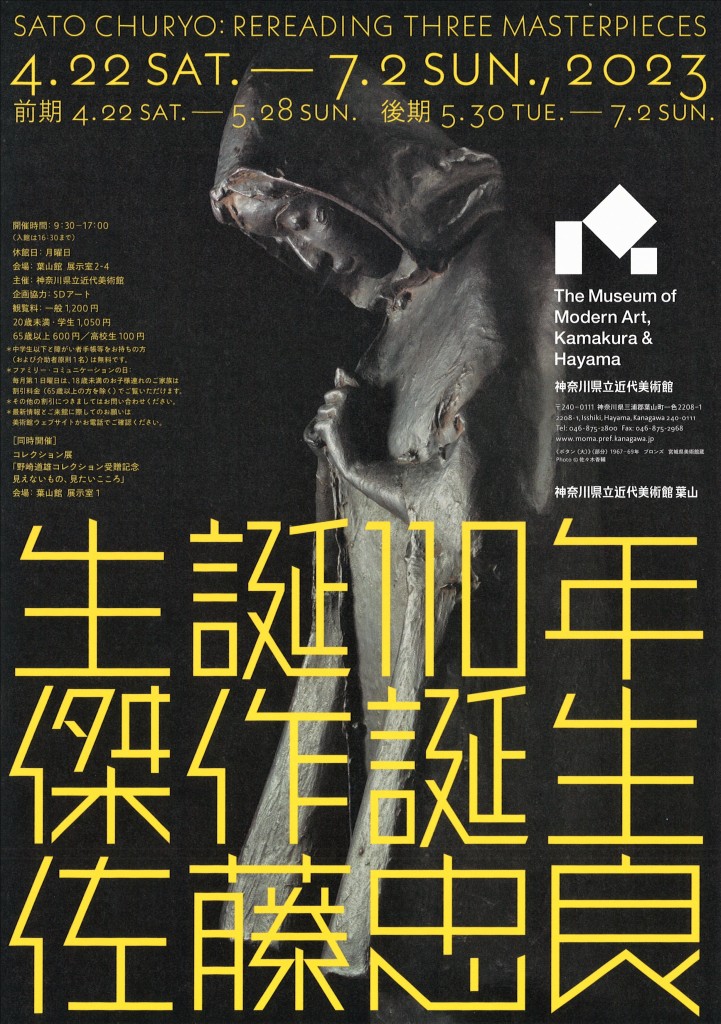

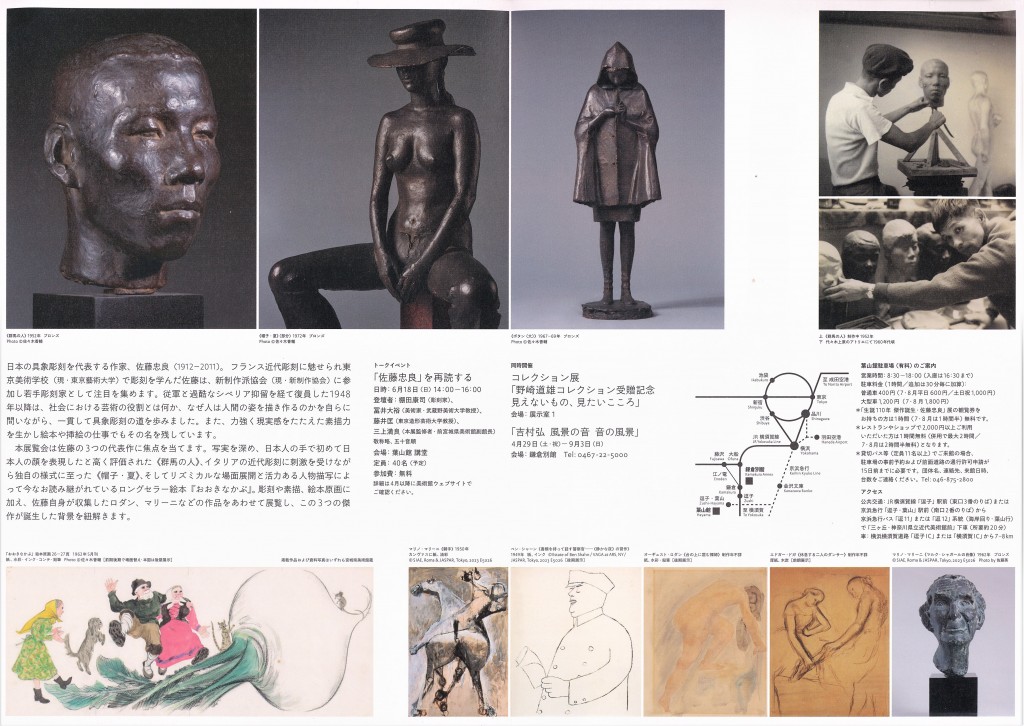

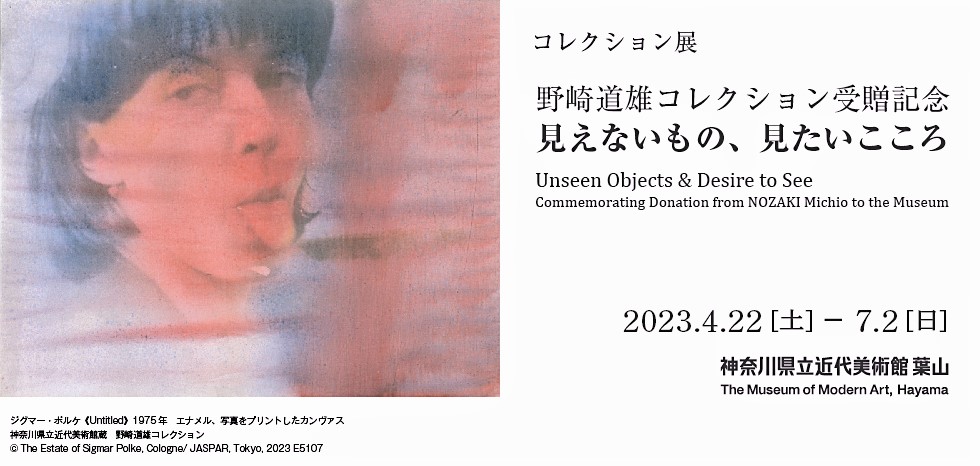

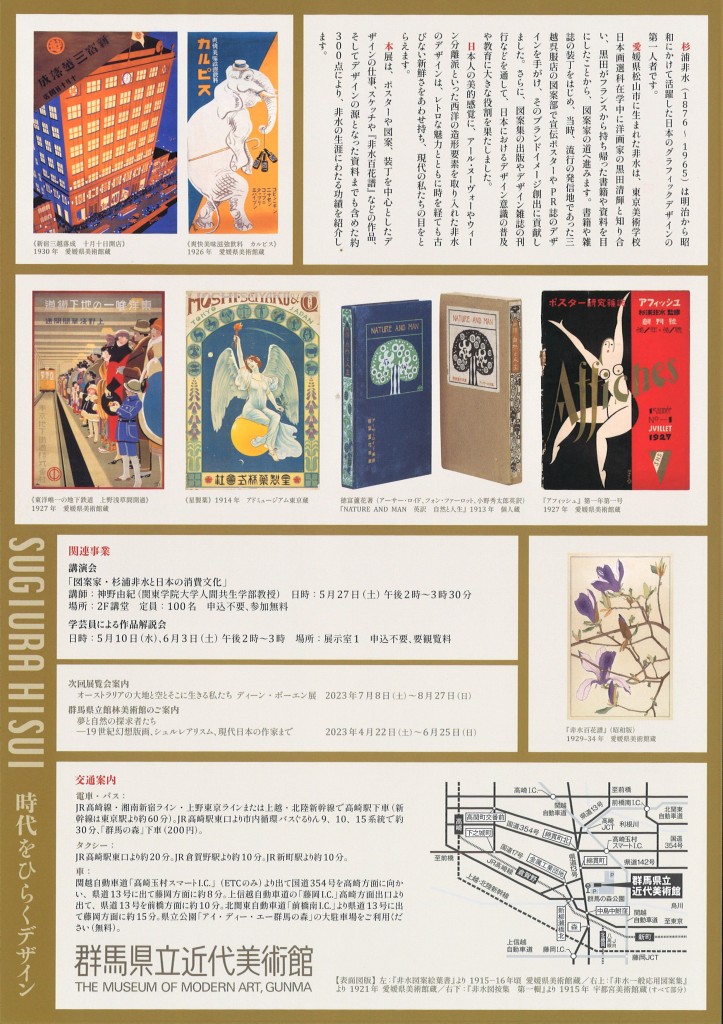

心に山ありて幸いなり 山岳写真家 白簱史朗展

期 間 2023年4月29日[土・祝]- 6月25日[日]

時 間 午前9時 - 午後5時(最終入館は 午後4時30分)

観覧料金 一 般 900円、 高 校 生 450円、 中 学 生以下 無 料

* 大学・専門学生は一般料金となります。

* 障がい者手帳をお持ちの方、およびその介助者1名の観覧料は半額となります。

休 館 日 無 休

会 場 酒田市美術館

998-0055 山形県酒田市飯森山3丁目17-95 TEL/0234-31-0095

主 催 公益財団法人さかた文化財団 酒田市美術館

共 催 酒田市

企画協力 一般社団法人 白簱史朗保存会

【酒田市美術館・土門拳記念館連携企画】

土門拳記念館展示

「田淵行男と白簱史朗 ― 山岳写真の追求者たち ―」

会 期 2023年7月13日[木]- 9月12日[火](本項でも別途ご案内予定です)

* 土門拳記念館では、当館展示作品以外の白簱史朗作品を展示予定です。

──────────────────────

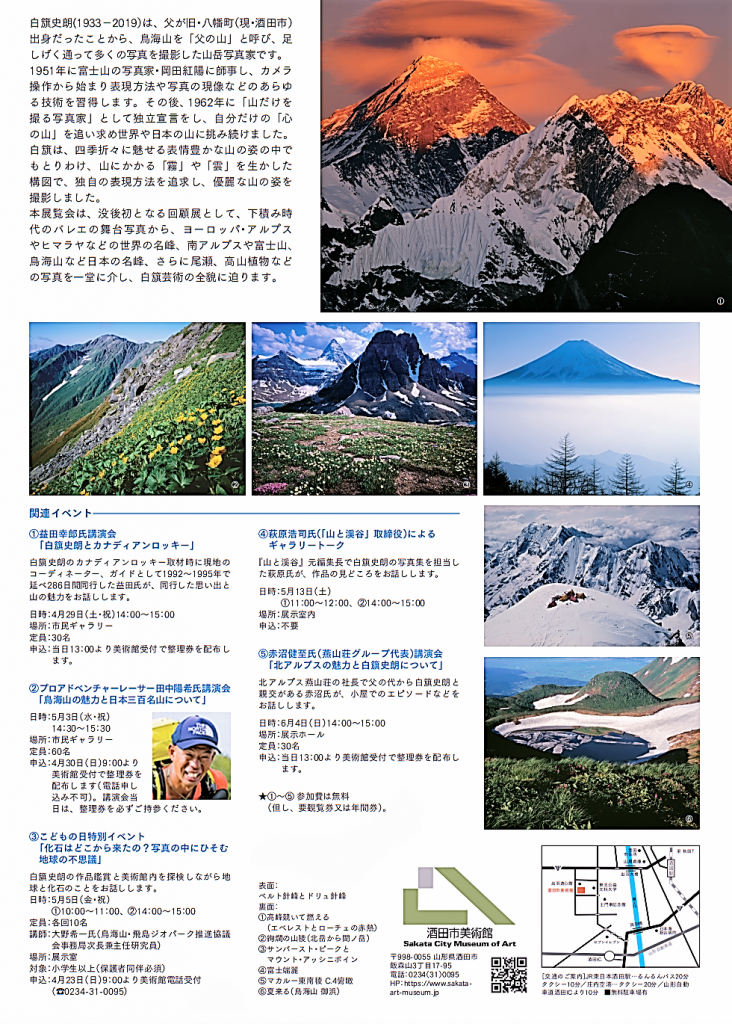

山岳写真家・白簱史朗(しらはた しろう 1993-2019)は、父が旧・八幡町(現・酒田市)出身であったことが由縁で、鳥海山を「父の山」と呼び、幾度となく通い多くの写真を撮影しました。

1951年に富士山の写真家・岡田紅陽に師事し、カメラ操作から始まり表現方法や写真の現像などのあらゆる技術を習得します。その後、1962年に「山だけを撮る写真家」として独立宣言をし、自分だけの「心の山」を追い求め、世界や日本の名峰に挑み続けました。

白簱は、四季折々に魅せる表情豊かな山の姿の中でも、とりわけ山にかかる「霧」や「雲」を生かした構図で、自分だけの独自の表現方法を追求し、優麗な山の姿を撮影しました。

本展覧会は、没後初となる回顧展として、下積み時代のバレエの舞台写真から、ヨーロッパ・アルプスや、ヒマラヤなどの世界の名峰、南アルプスや富士山、鳥海山などの日本の名峰、さらに尾瀬、高山植物などの写真を一堂に介し、白簱芸術の全貌に迫ります。

※ 感染症予防対応実施中。下掲詳細を確認の上ご観覧を

[ 詳 細 : 酒田市美術館 ]

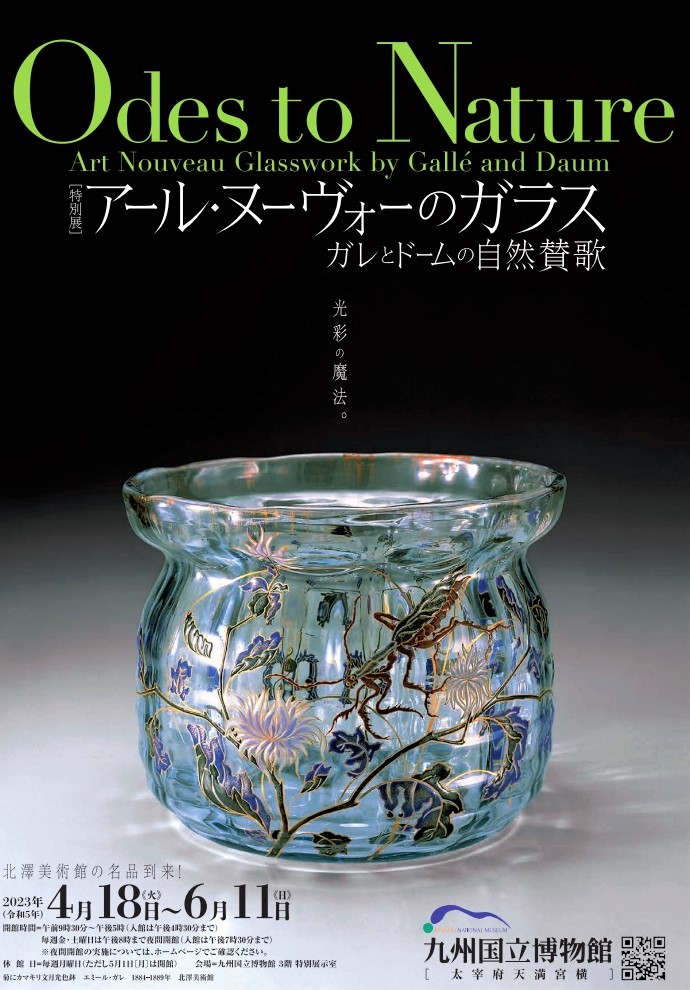

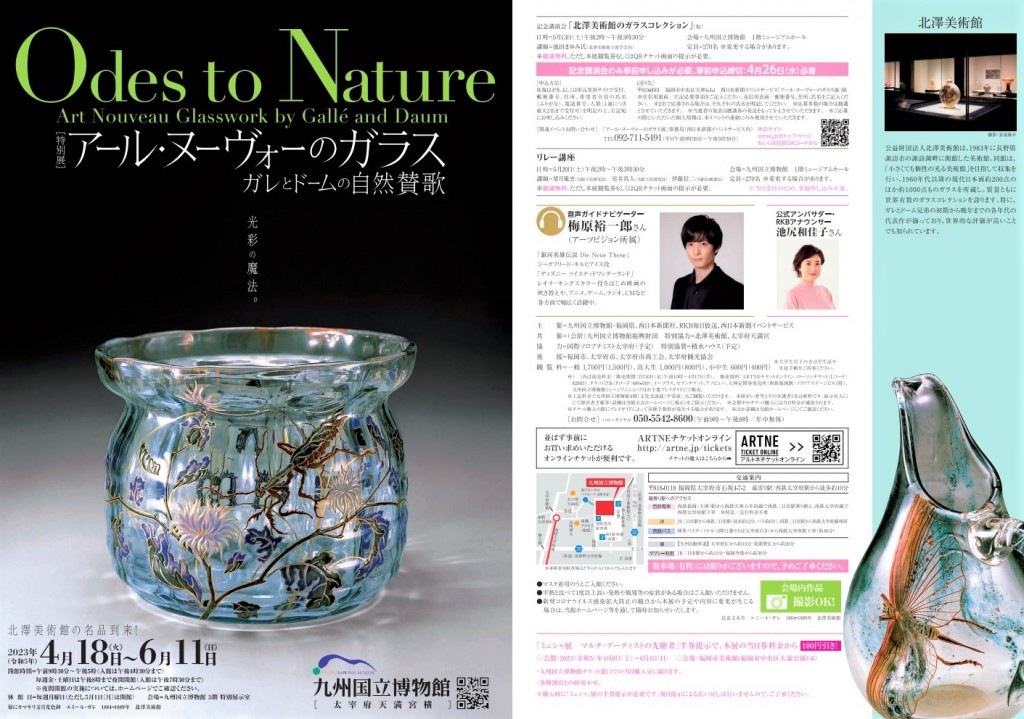

九州国立博物館

九州国立博物館

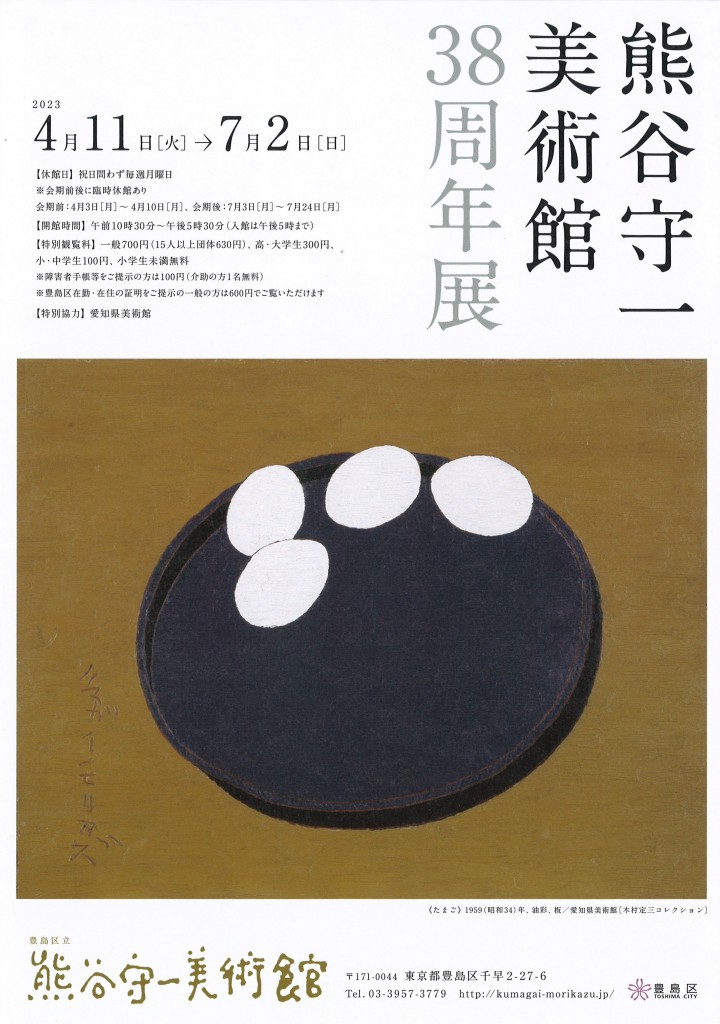

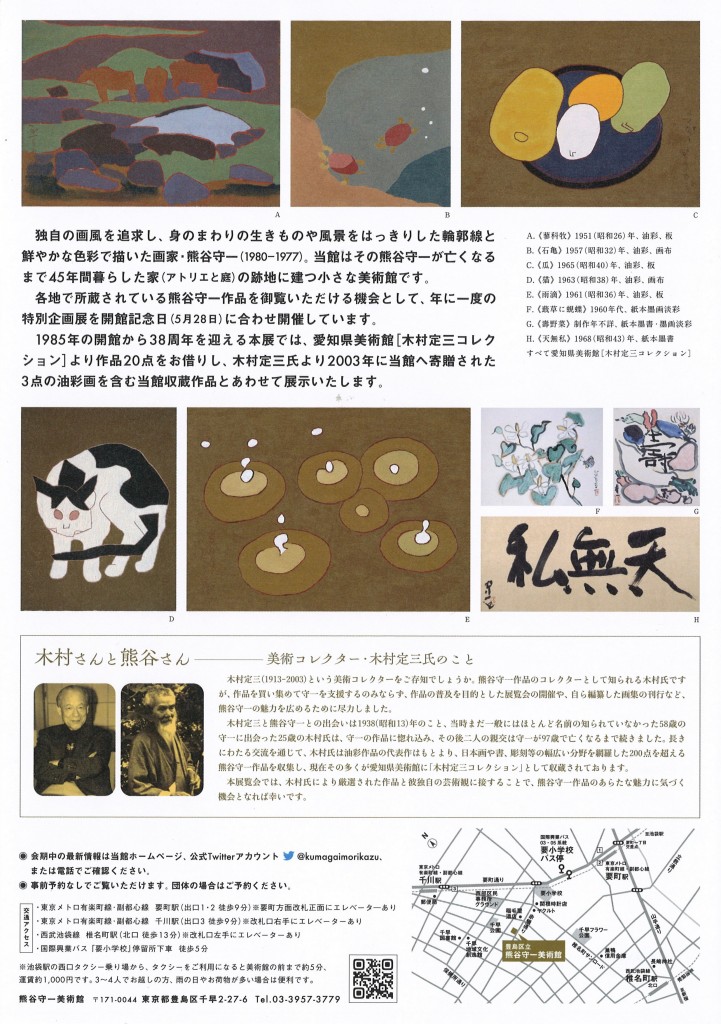

豊島区立 熊谷守一美術館

豊島区立 熊谷守一美術館