東京藝術大学大学美術館

買 上 展

── 藝大コレクション展 2023 ──

開催期間 2023年3月31日[金]- 5月7日[日]

会 場 東京藝術大学大学美術館

住 所 東京都台東区上野公園12-8

TEL 050-5541-8600 (ハローダイヤル)

展 示 室 東京藝術大学大学美術館 本 館 展示室 1、2、3、4

開館時間 10:00 - 17:00(最終入館時間 16:30)

休 館 日 月曜日 * ただし、5月1日[月]は開館

観 覧 料 一 般 1200円、大学生 500円、 高校生以下 及び 18歳未満は 無 料

* 障がい者手帳をお持ちの方(介護者1名を含む)は無料

主 催 東京藝術大学、読売新聞社

────────────────────

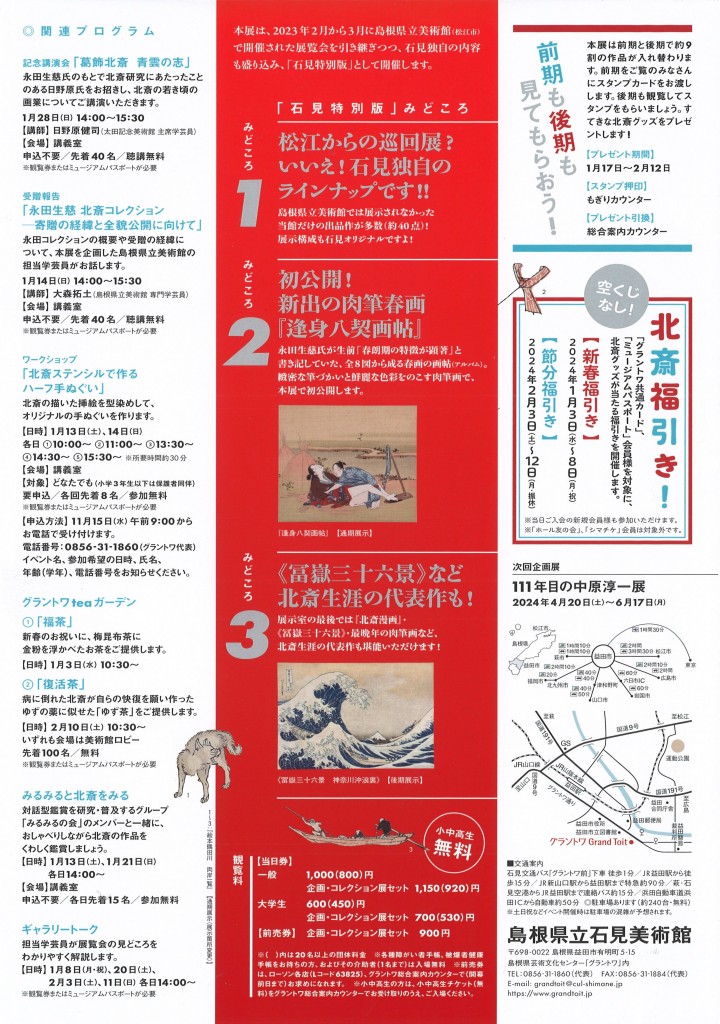

「買上」とは、東京藝術大学が卒業および修了制作の中から各科ごとに特に優秀な作品を選定し、大学が買い上げてきた制度です。遡って、前身である東京美術学校でも卒業制作を買い上げて収蔵する制度がありました。本学が所蔵する「学生制作品」は1万件を超えますが、本展ではその中から約100件を厳選し、東京美術学校時代から現在にいたる日本の美術教育の歩みを振り返ります。

第 1 部 巨匠たちの学生制作

明治26年(1893)に最初の卒業生を送り出して以来、東京美術学校では卒業制作を中心に自画像などを含めた学生たちの作品を教育資料として収集してきました。本展では、卒業後に日本近代美術史を牽引した作家たちを各分野から選りすぐり、その渾身のデビュー作が一堂に会します。

第 2 部 各科が選ぶ買上作品

東京藝術大学では昭和28年(1953)より買上制度がはじまり、卒業していく学生たちを勇気づけてきました。今年で創設70年を迎えるこの制度は、現在では多くの科で首席卒業と位置づけられています。近年は先端芸術表現、文化財保存学、グローバルアートプラクティス、映像研究など研究領域も広がり、表現方法も多様化してきています。今回、各科による選定意図などを添えて展示することで、各科が特に優秀と認めてきた買上作品の傾向が浮かび上がることでしょう。

※ 感染症予防対応実施中。下掲詳細を確認の上参観を。

※ 本展は事前予約制ではありませんが、今後の状況により、変更及び入場制限等を実施する可能性があります。

[詳 細 : 東京藝術大学大学美術館 公式サイト ]

ハインリヒ・アルデグレーファー『悪徳』より「貪欲」

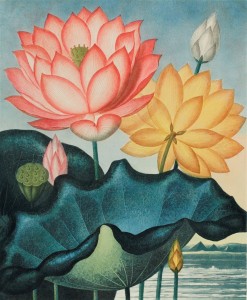

ハインリヒ・アルデグレーファー『悪徳』より「貪欲」 ロバート・ジョン・ソーントン『フローラの神殿』より「エジプトハス」

ロバート・ジョン・ソーントン『フローラの神殿』より「エジプトハス」

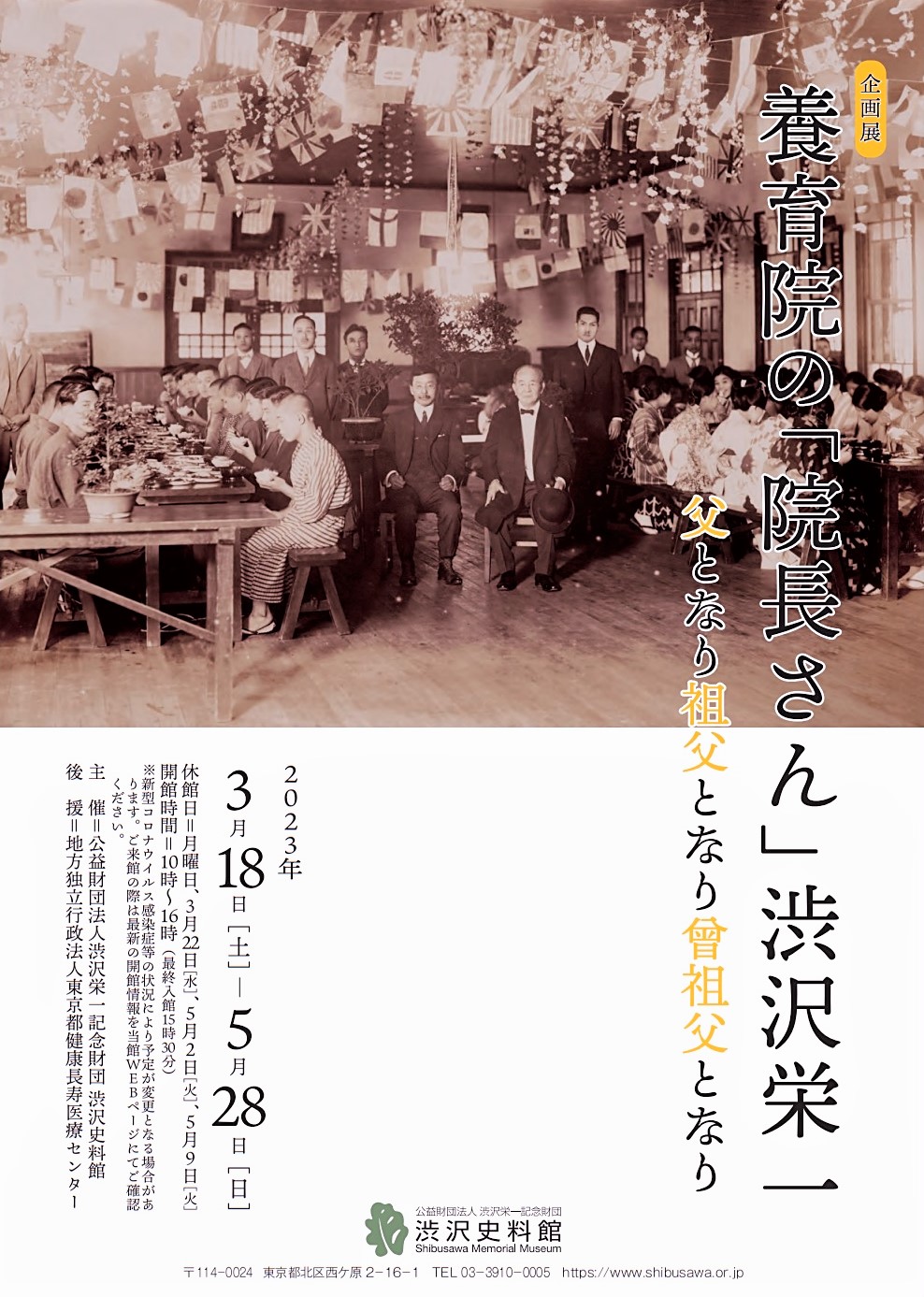

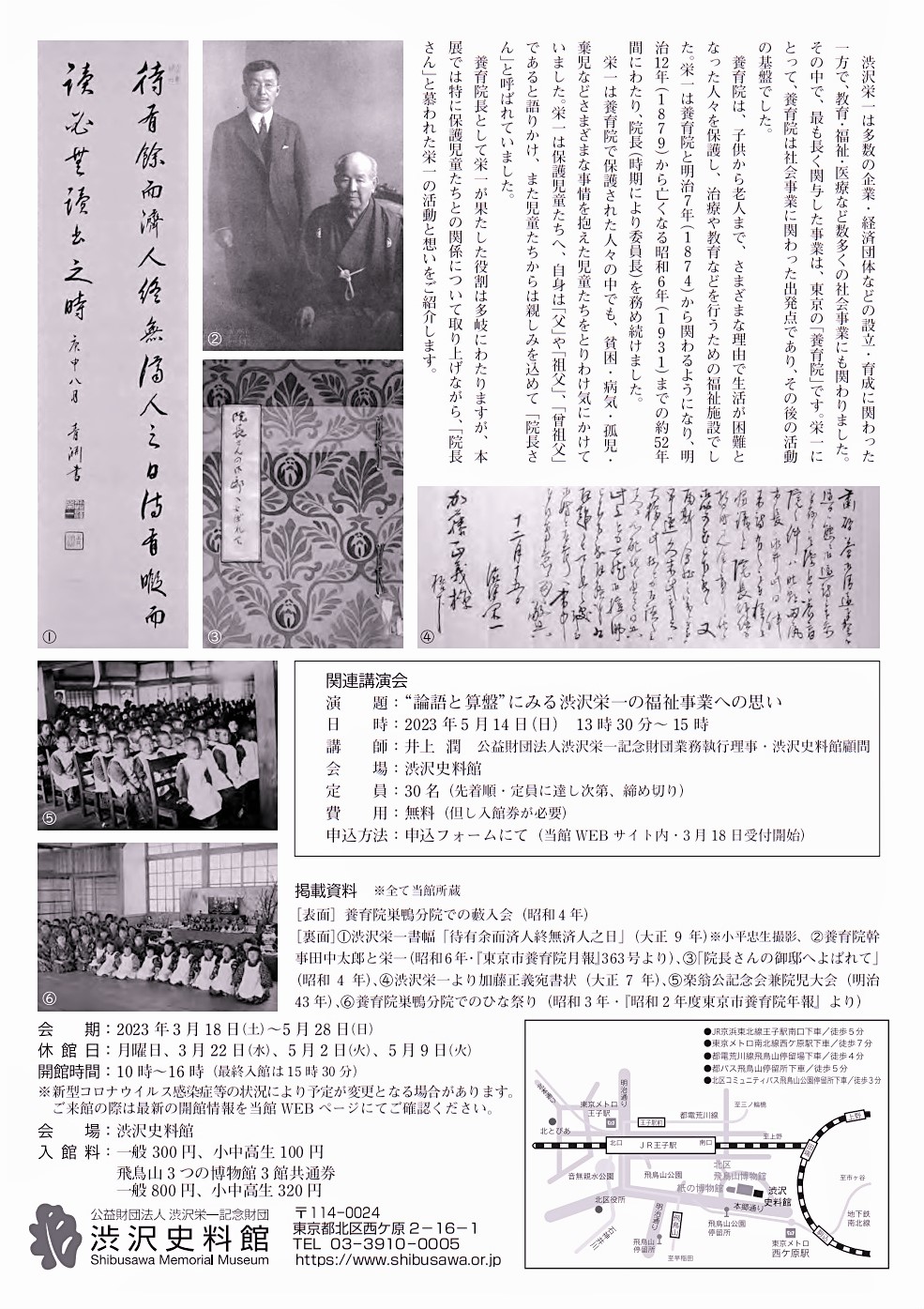

院長さんの御邸へよばれて 昭和 4 年(1929)

院長さんの御邸へよばれて 昭和 4 年(1929) 渋沢栄一「最後」の写真 昭和 6 年(1931)9月17日

渋沢栄一「最後」の写真 昭和 6 年(1931)9月17日 東京市養育院巣鴨分院での児童の遊戯 大正初期ヵ

東京市養育院巣鴨分院での児童の遊戯 大正初期ヵ 東京市養育院巣鴨分院での

東京市養育院巣鴨分院での  東京市養育院巣鴨分院改築落成披露会で講演する栄一

東京市養育院巣鴨分院改築落成披露会で講演する栄一 栄一最後の東京市養育院巣鴨分院訪問 昭和 6 年(1931)6月13日

栄一最後の東京市養育院巣鴨分院訪問 昭和 6 年(1931)6月13日

東京国立博物館

東京国立博物館