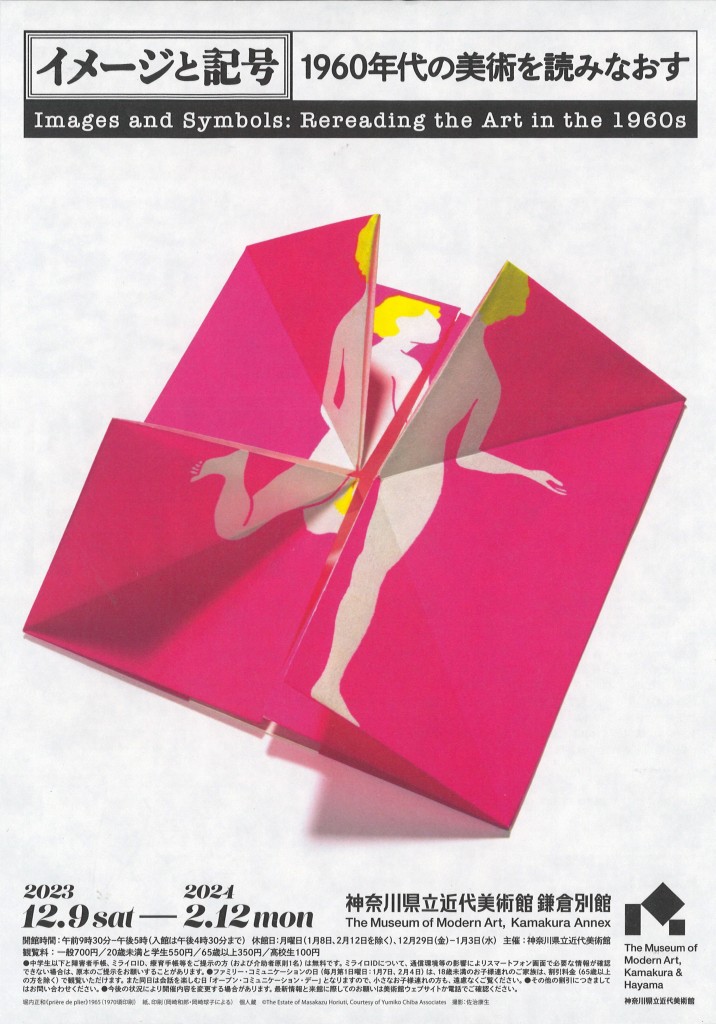

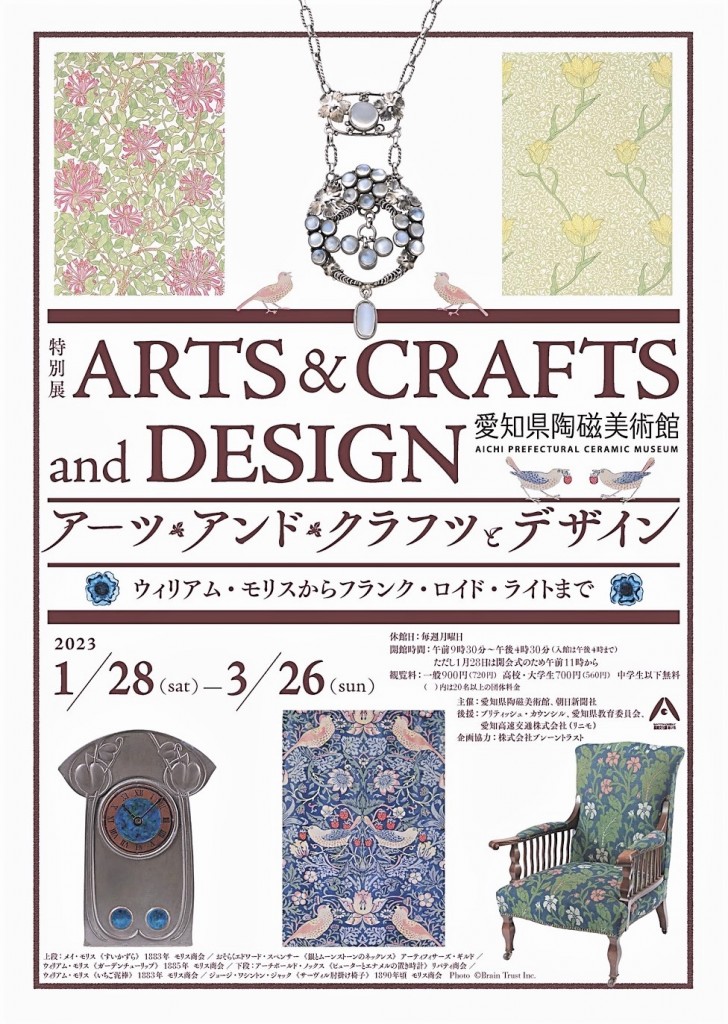

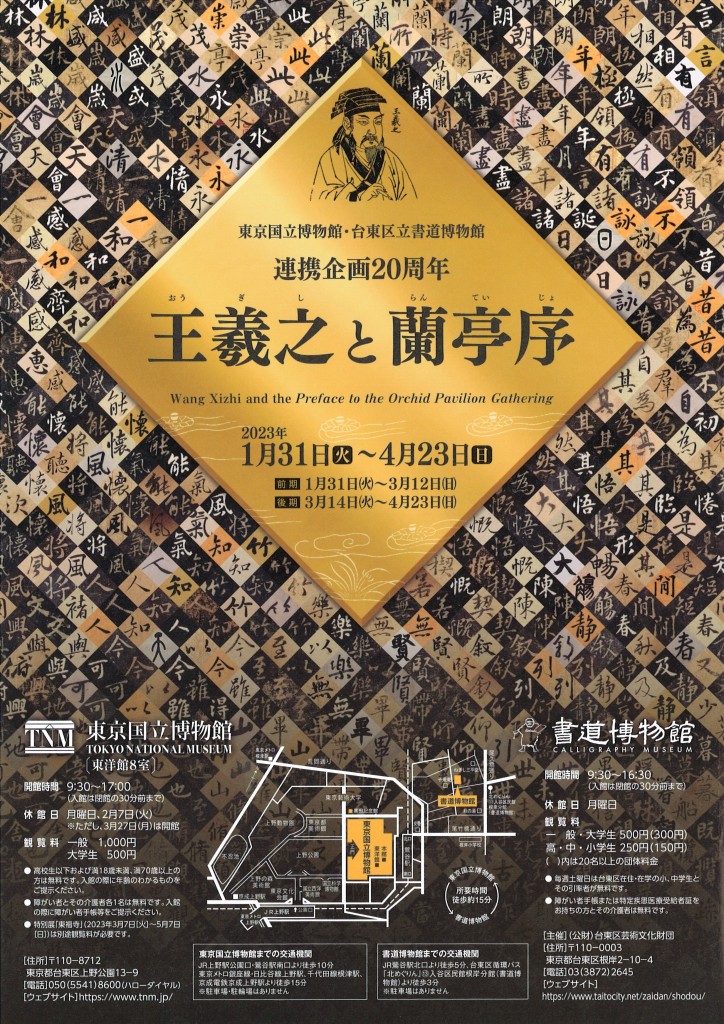

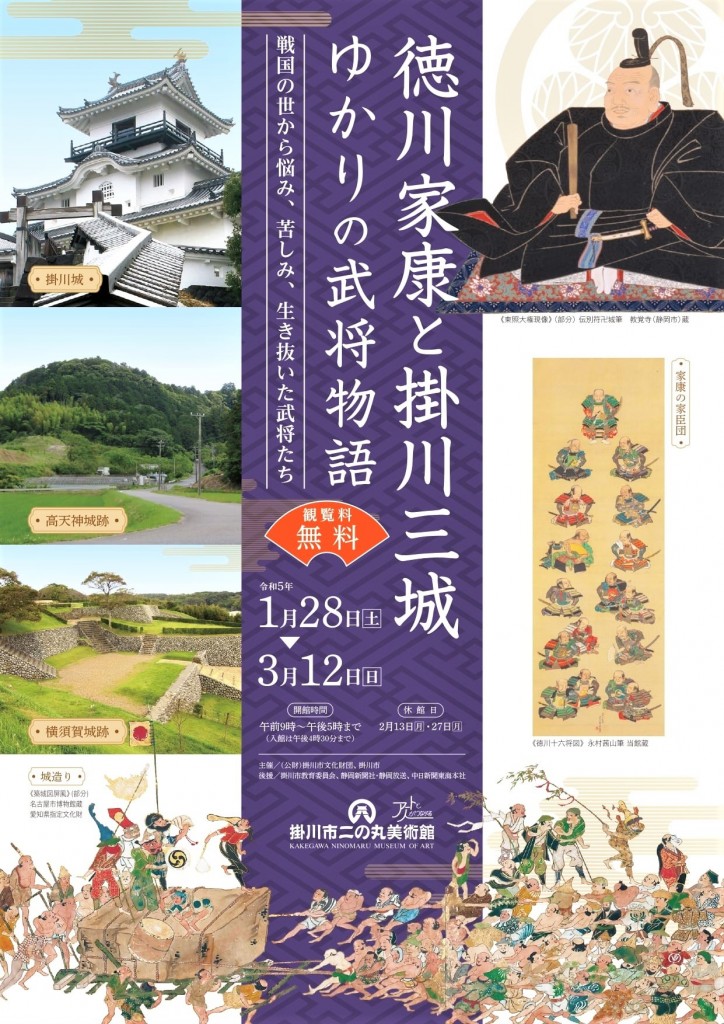

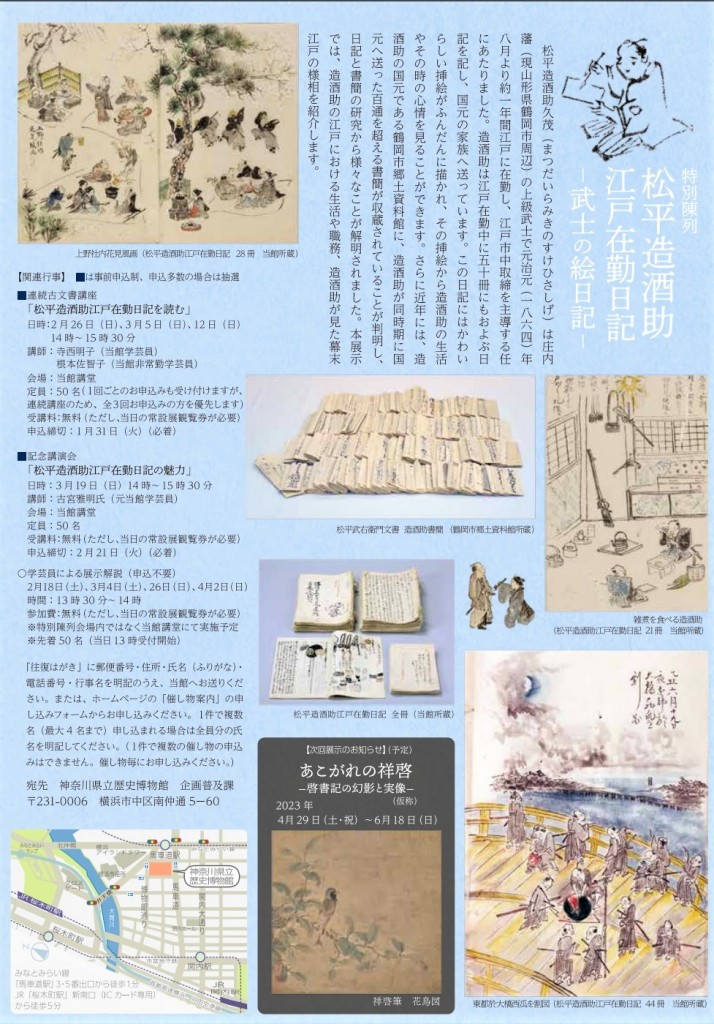

書道博物館

東京国立博物館/台東区立書道博物館 連携企画20周年

王羲之と蘭亭序

会 期 2023年1月31日[火]- 4月23日[日]

会期中、一部展示替えがあります。

前 期 1月31日[火]- 3月12日[日]

後 期 3月14日[火]- 4月23日[日]

会 場 台東区立書道博物館

110-0003 台東区根岸2丁目10番4号 電話 03-3872-2645

観 覧 料 一 般・大学生 500円、 高、中、小学生 250円

開館時間 午前9時30分-午後4時30分(入館は4時まで)

休 館 日 月曜日

主 催 (公財)台東区芸術文化財団

────────────────────

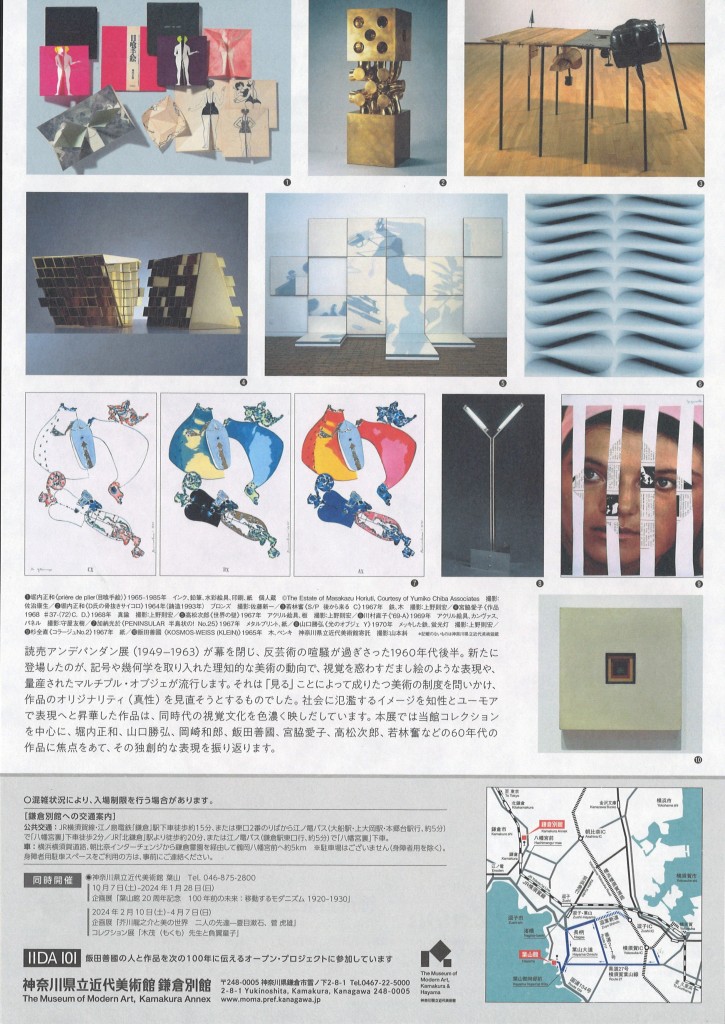

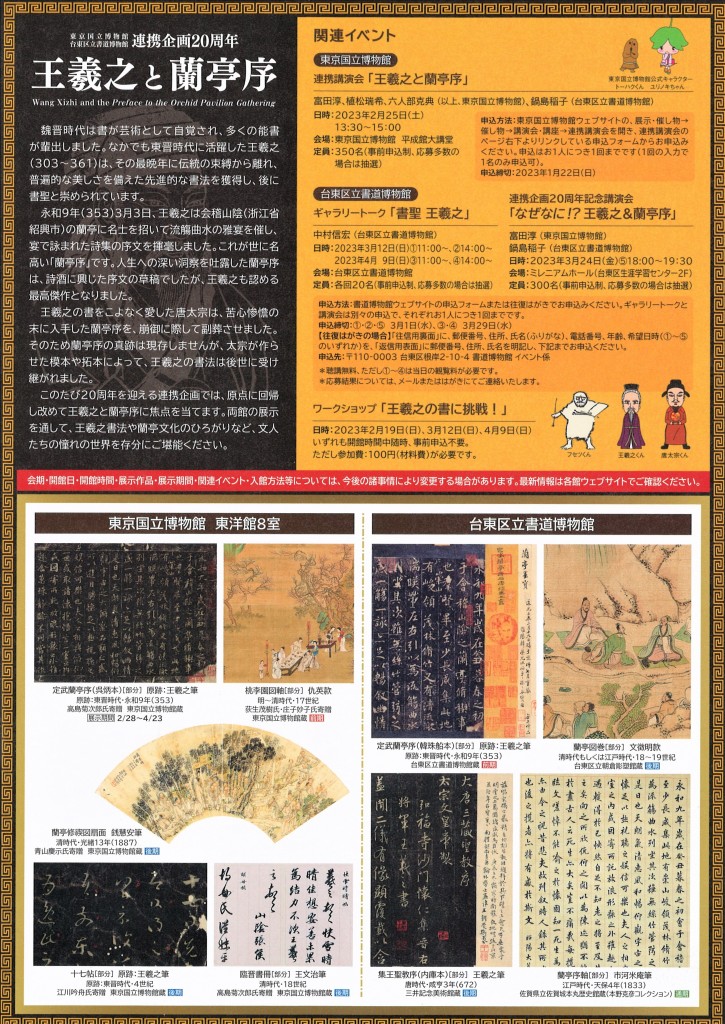

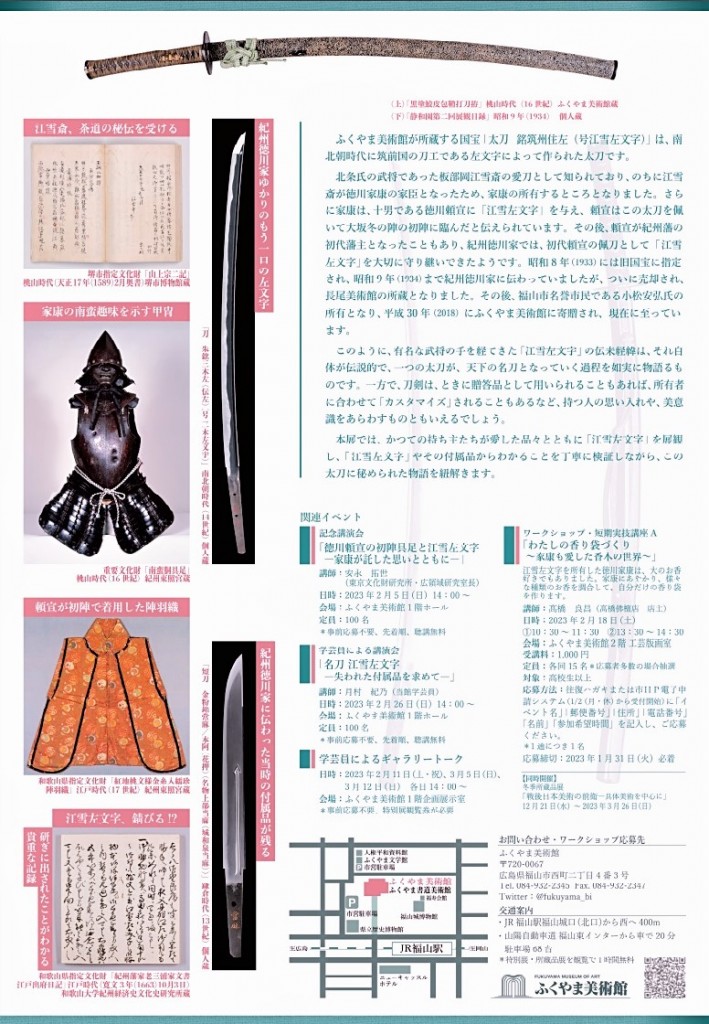

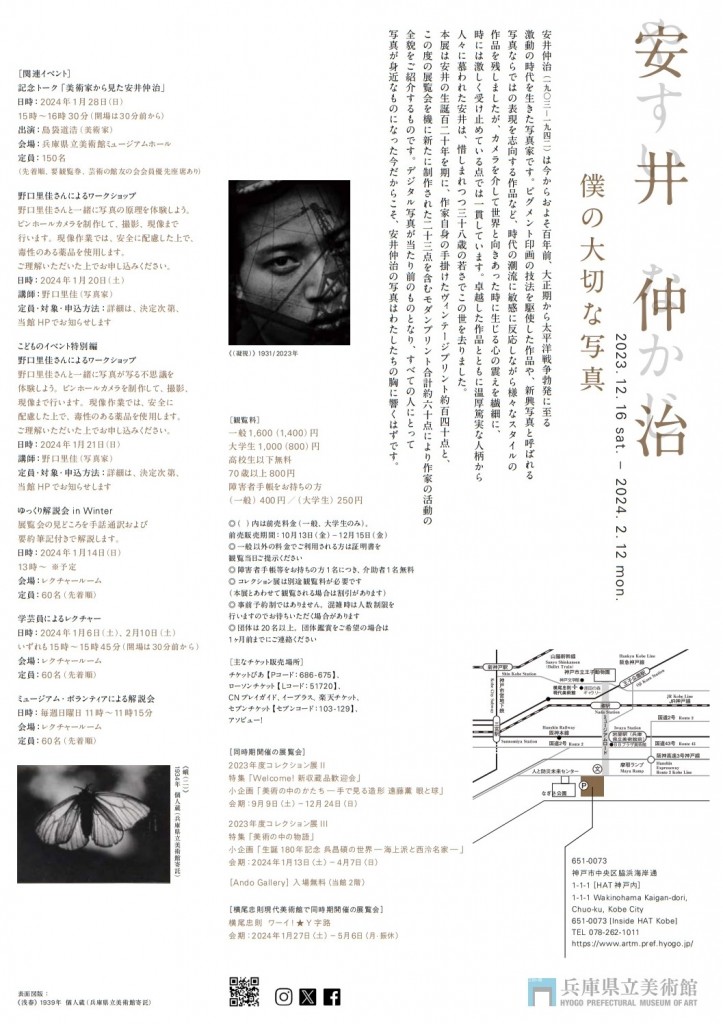

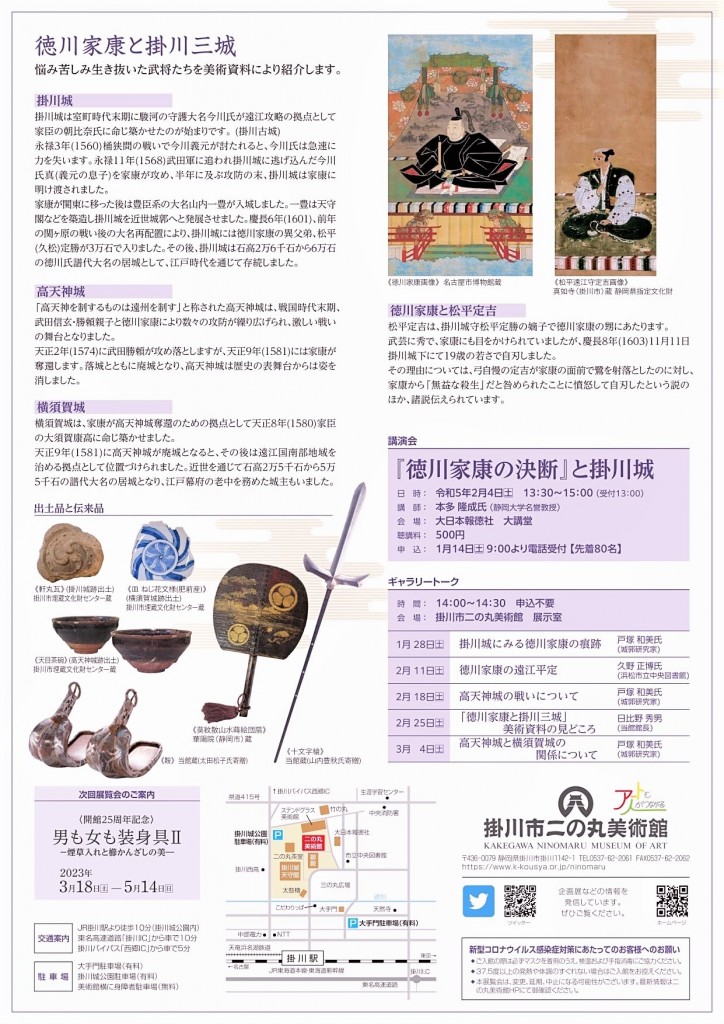

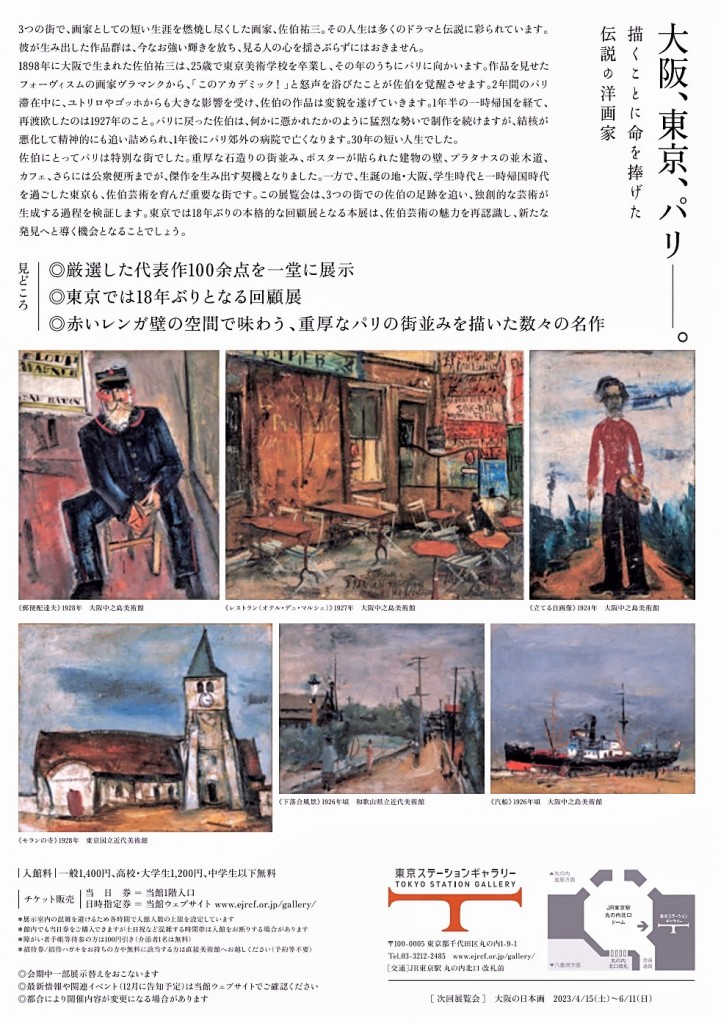

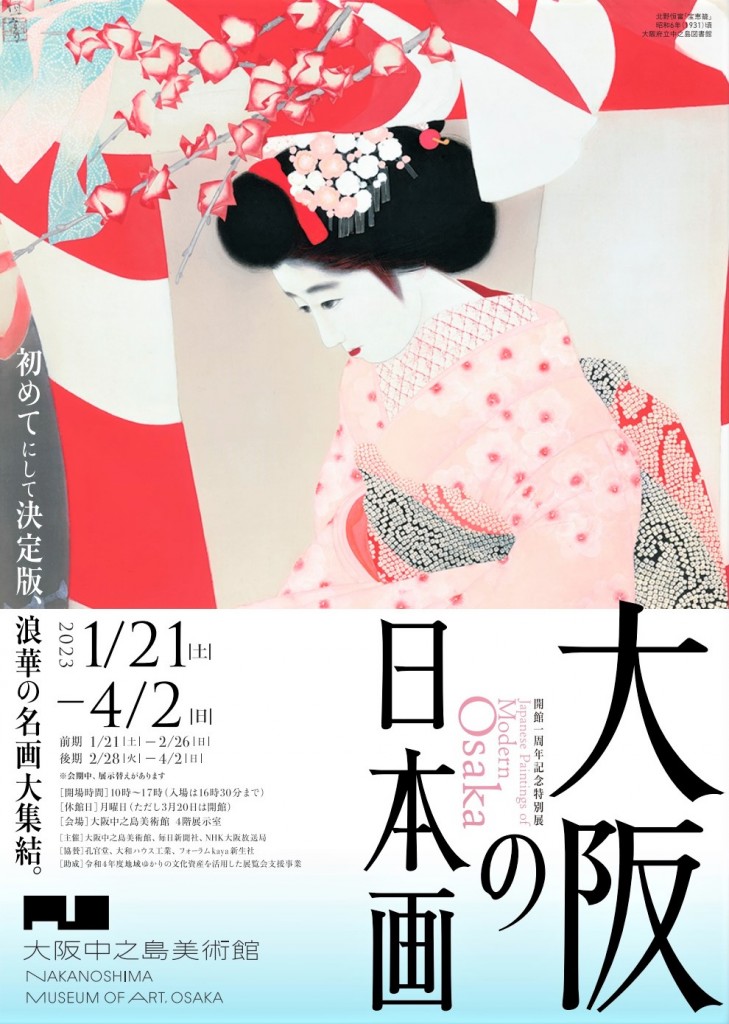

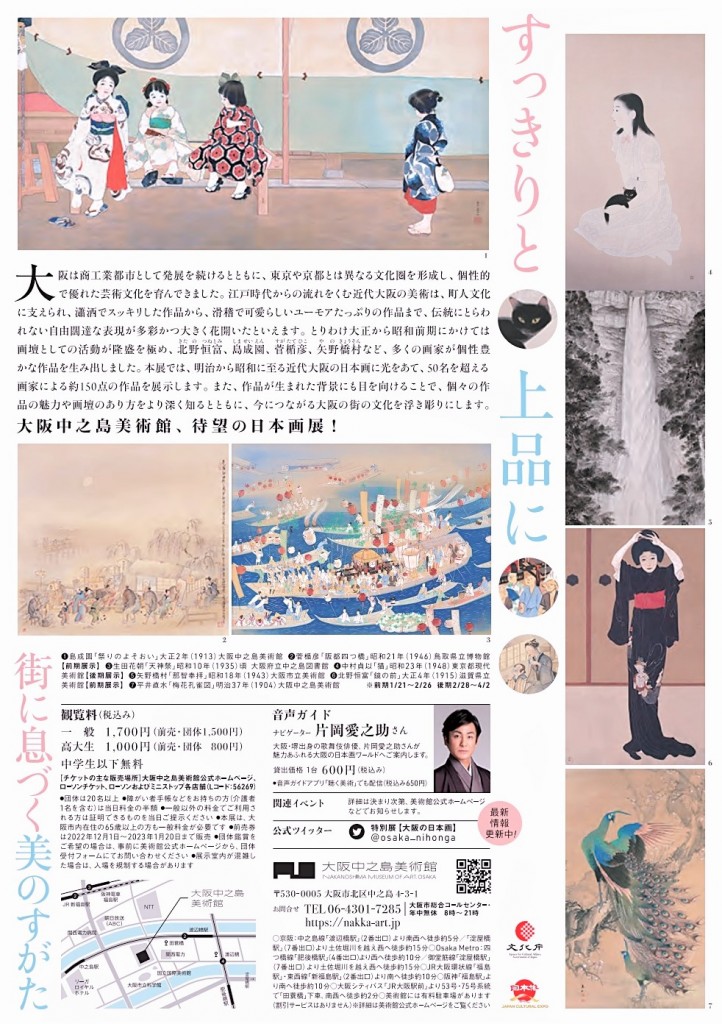

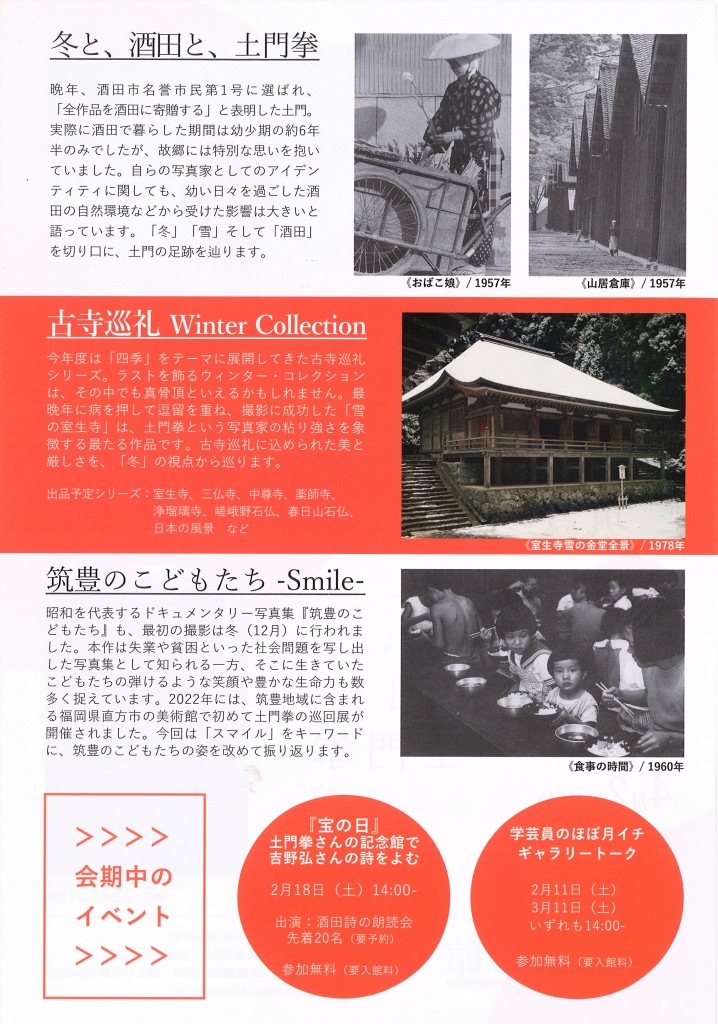

魏晋時代は書が芸術として自覚され、多<の能書が輩出しました。なかでも東晋時代に活躍した王羲之(303-361)は、その最晩年に伝統の束縛から離れ、普遍的な美しさを備えた先進的な書法を獲得し、のちに 書聖 と崇められています。

永和9年(353)3月3日、王羲之は会稽山陰(浙江省紹興市)の 蘭亭 に、名士を招いて 流觴曲水 (りゅうしょう きょくすい)の雅宴を催し、宴で詠まれた詩集の序文を揮毫しました。これが世に名高い「 蘭亭序 」です。人生への深い洞察を吐露した 蘭亭序 は、詩酒に興じた序文の草稿でしたが、王羲之も認める最高傑作となりました。

王義之の書をこよな<愛した唐太宗は、苦心惨憺の末に入手した 蘭亭序 を、崩御に際して副葬させました。そのため 蘭亭序 の真跡は現存しませんが、太宗が作らせた模本や拓本によって、王羲之の書法は後世に受け継がれました。

このたび20周年を迎える連携企画では、原点に回帰して、改めて王羲之と蘭亭序に焦点を当てます。両館の展示を通して、王羲之書法 や 蘭亭文化 のひろがりなど、文人たちの憧れの世界を存分にご堪能ください。

※ 新型感染症予防対応実施中。下掲詳細を確認の上観覧を。

[ 詳 細 : 台東区立書道博物館 ] [ 詳 細 : 東京国立博物館 東洋館 第8室 ]

[ 参 考:花筏 朗文堂 ― 好日録011 吃驚仰天 中国西游記Ⅰ]

[ 参 考:花筏【新・文字百景】004 願真卿生誕1300年祭|真筆が伝承しない王羲之の書 ]

{

{

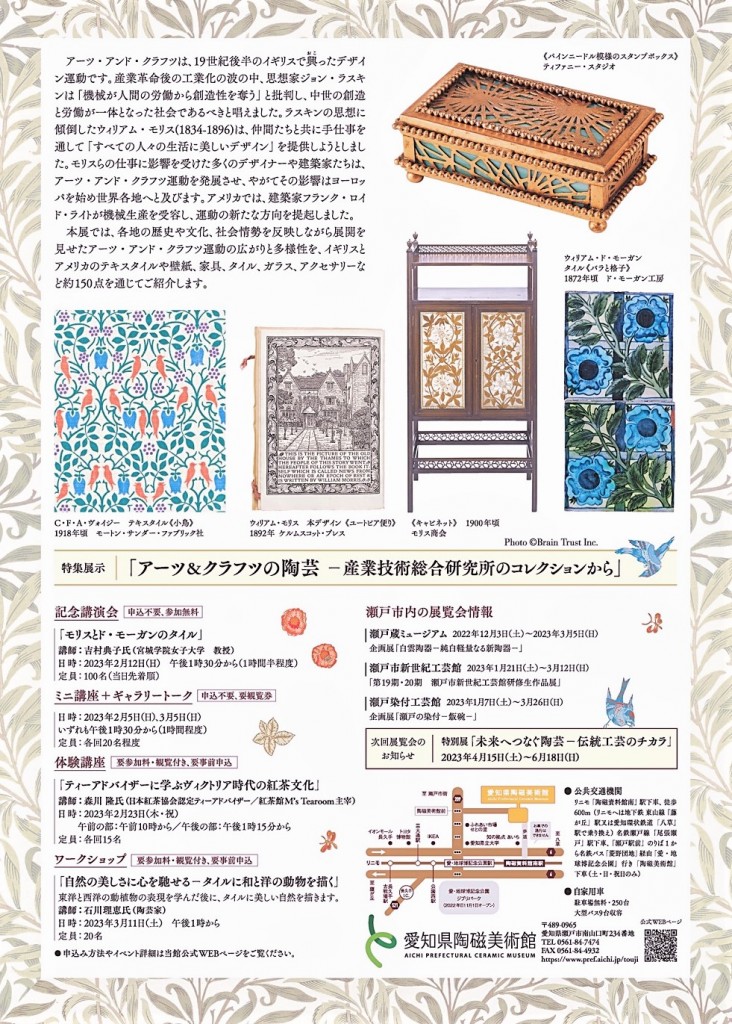

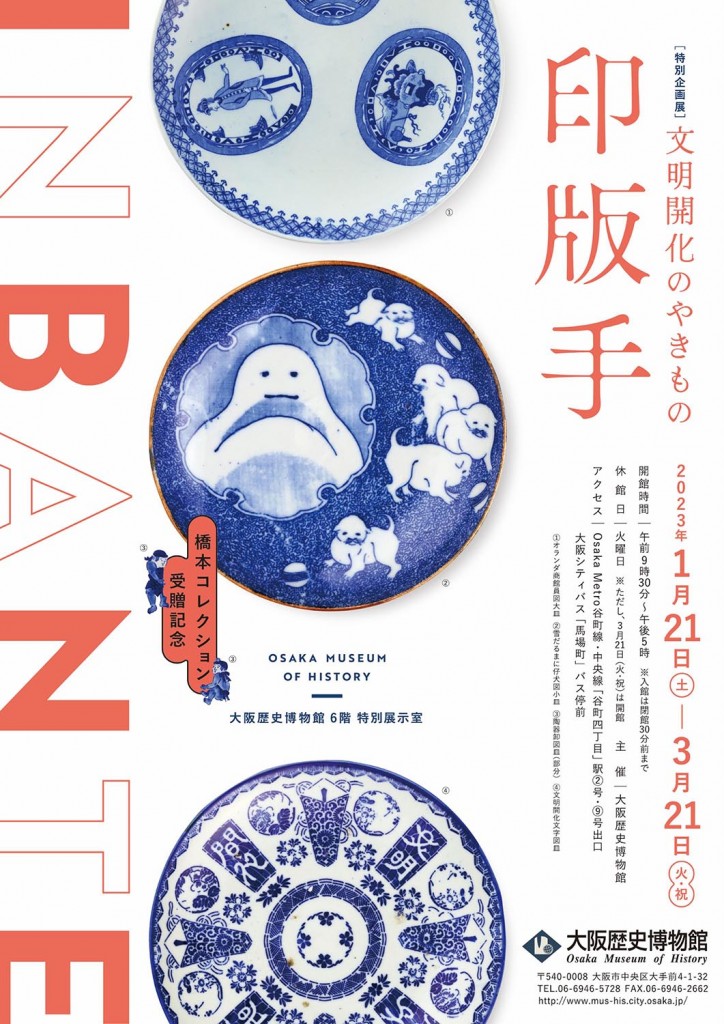

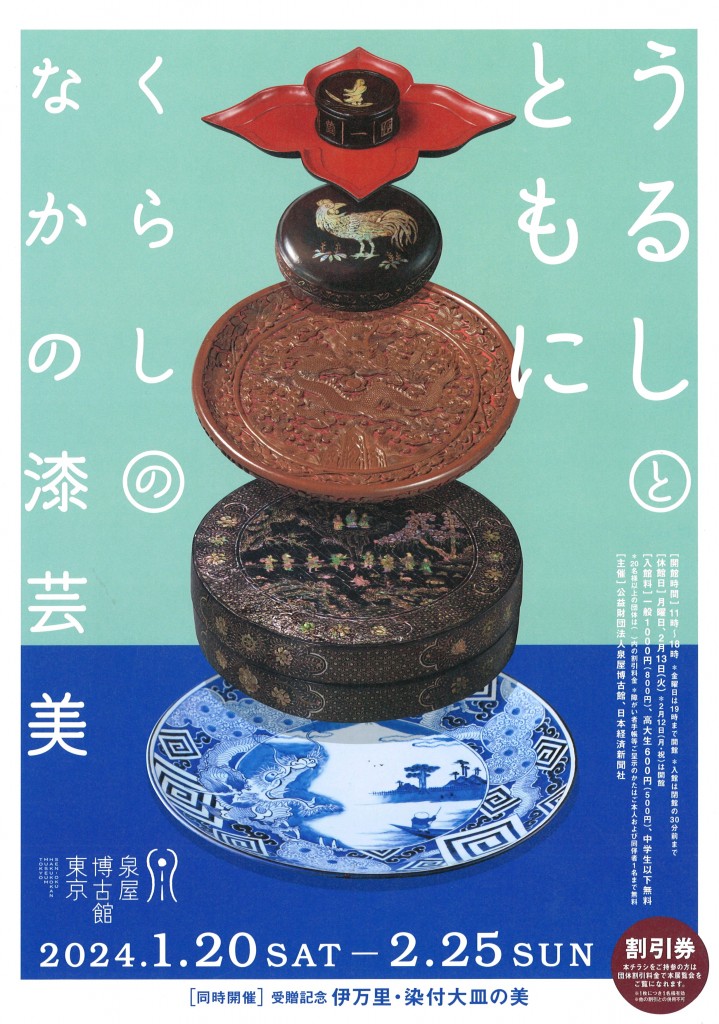

文明開化文字図皿 大阪歴史博物館蔵(橋本忠之氏寄贈)

文明開化文字図皿 大阪歴史博物館蔵(橋本忠之氏寄贈) オランダ商館員図大皿 大阪歴史博物館蔵(橋本忠之氏寄贈)

オランダ商館員図大皿 大阪歴史博物館蔵(橋本忠之氏寄贈) 弁慶と牛若丸図横長隅切角皿 大阪歴史博物館蔵(橋本忠之氏寄贈)

弁慶と牛若丸図横長隅切角皿 大阪歴史博物館蔵(橋本忠之氏寄贈) 猫じゃらし図隅入角大皿 大阪歴史博物館蔵(橋本忠之氏寄贈)

猫じゃらし図隅入角大皿 大阪歴史博物館蔵(橋本忠之氏寄贈)

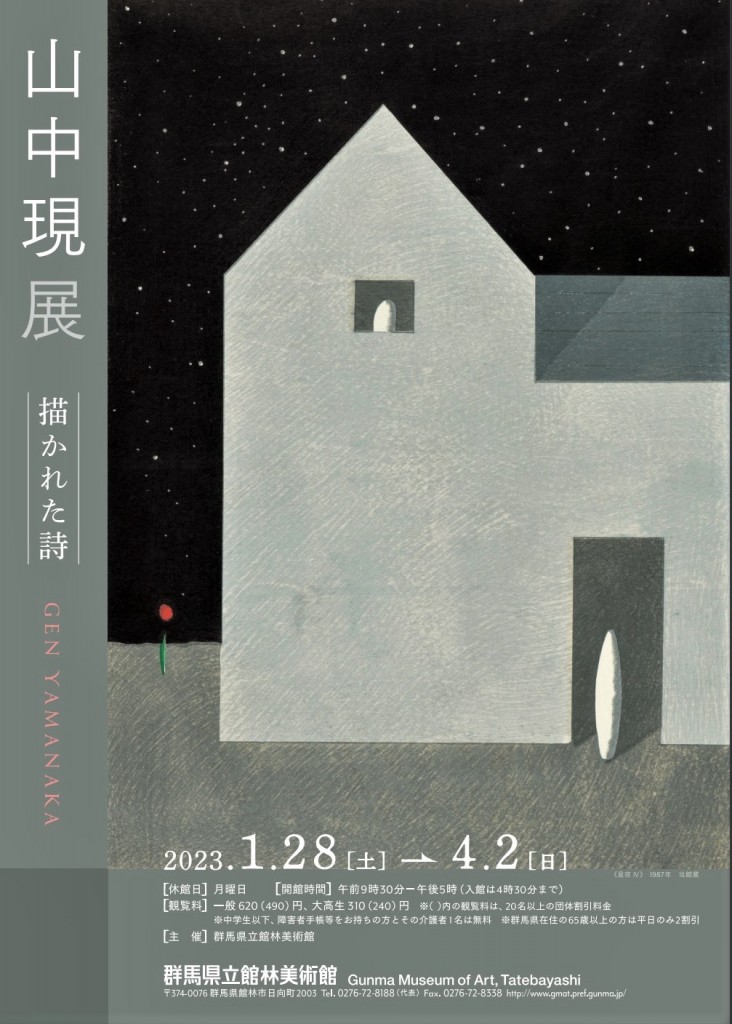

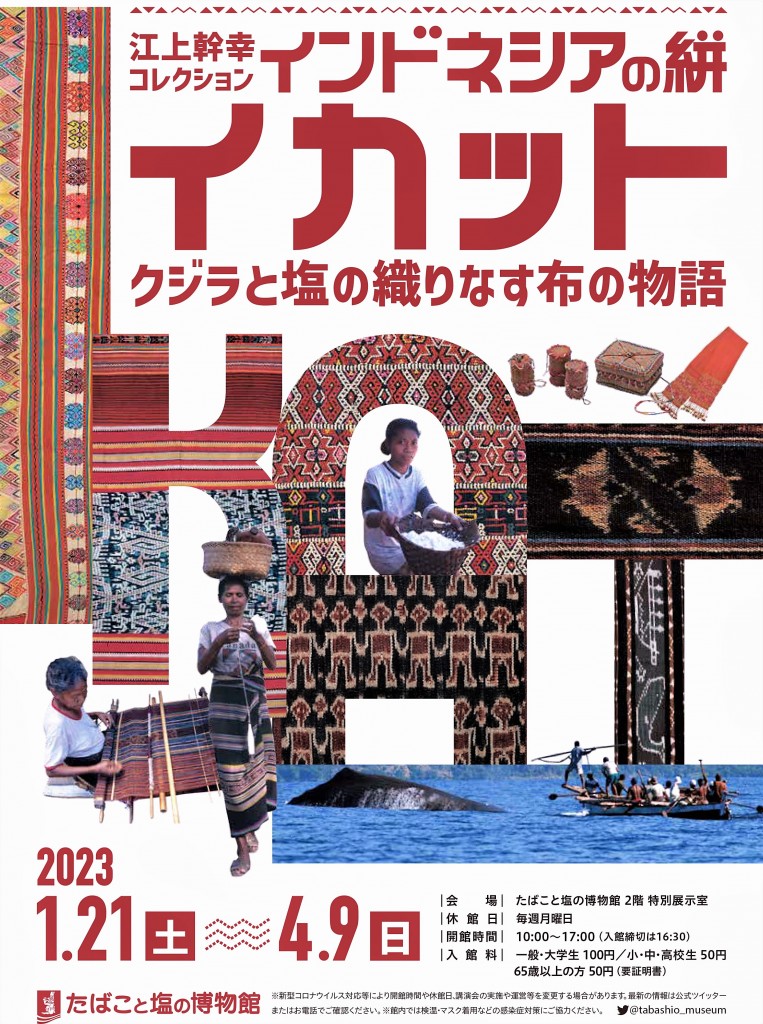

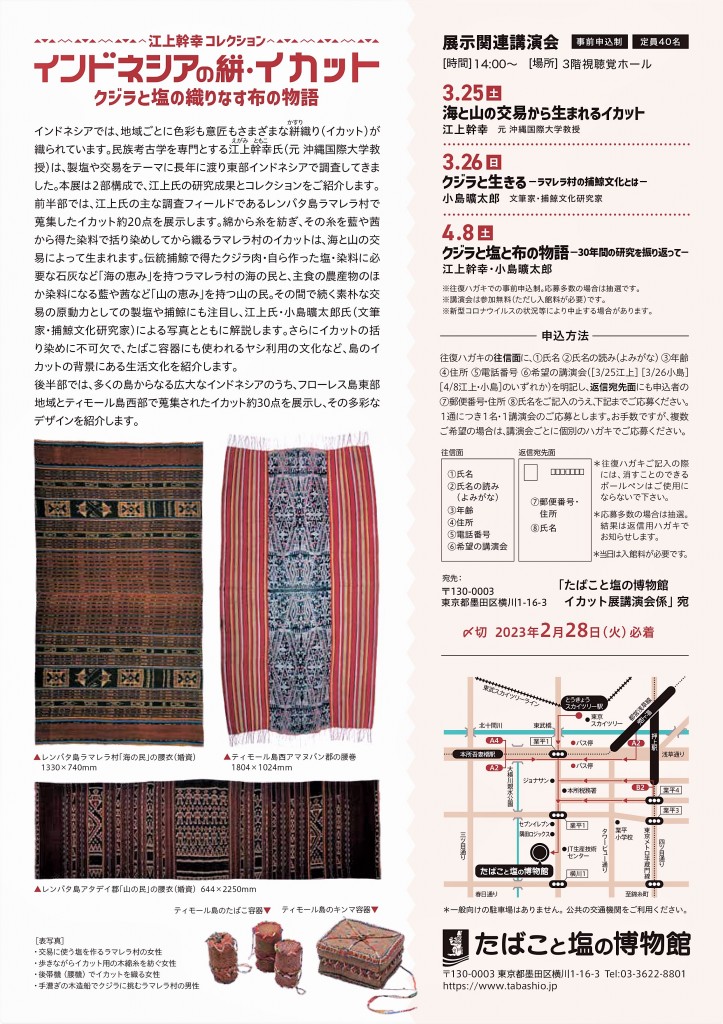

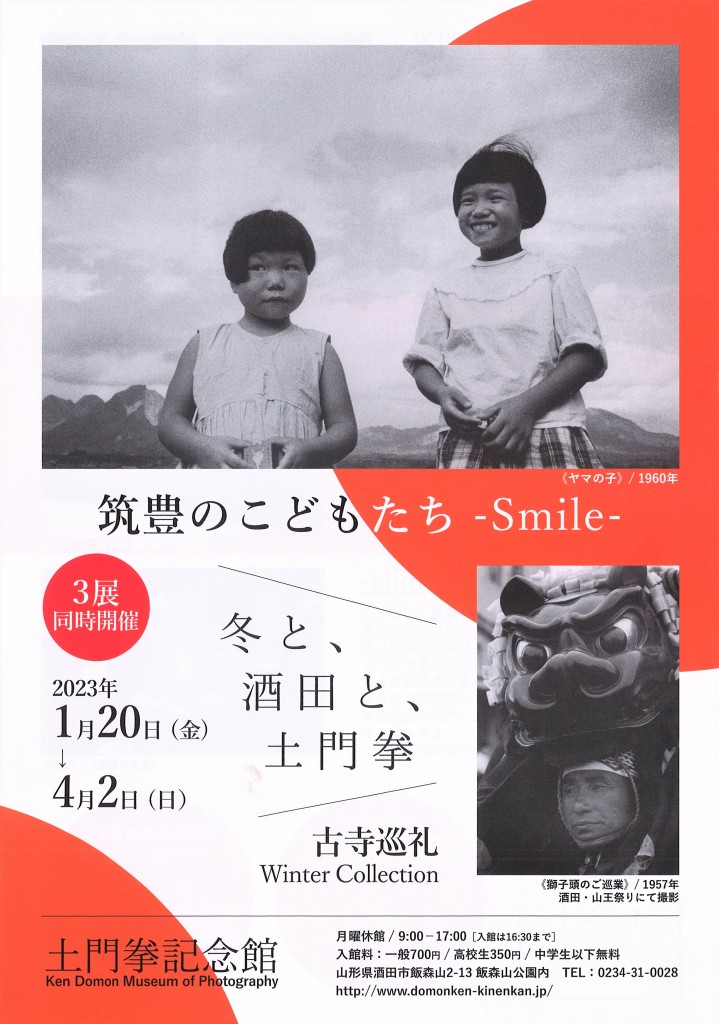

Toyama & Tohyama

Toyama & Tohyama