「古写真」 新吉原大門 撮影者:小川一真(長崎大学 附属図書館)

「古写真」 新吉原大門 撮影者:小川一真(長崎大学 附属図書館)

活版アラカルト掲載図版のほとんどは 図版画面をクリック or タップすると拡大表示されます

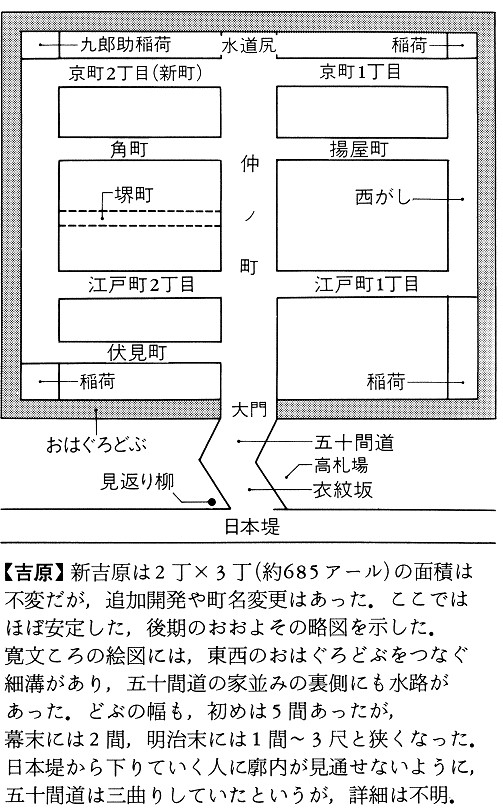

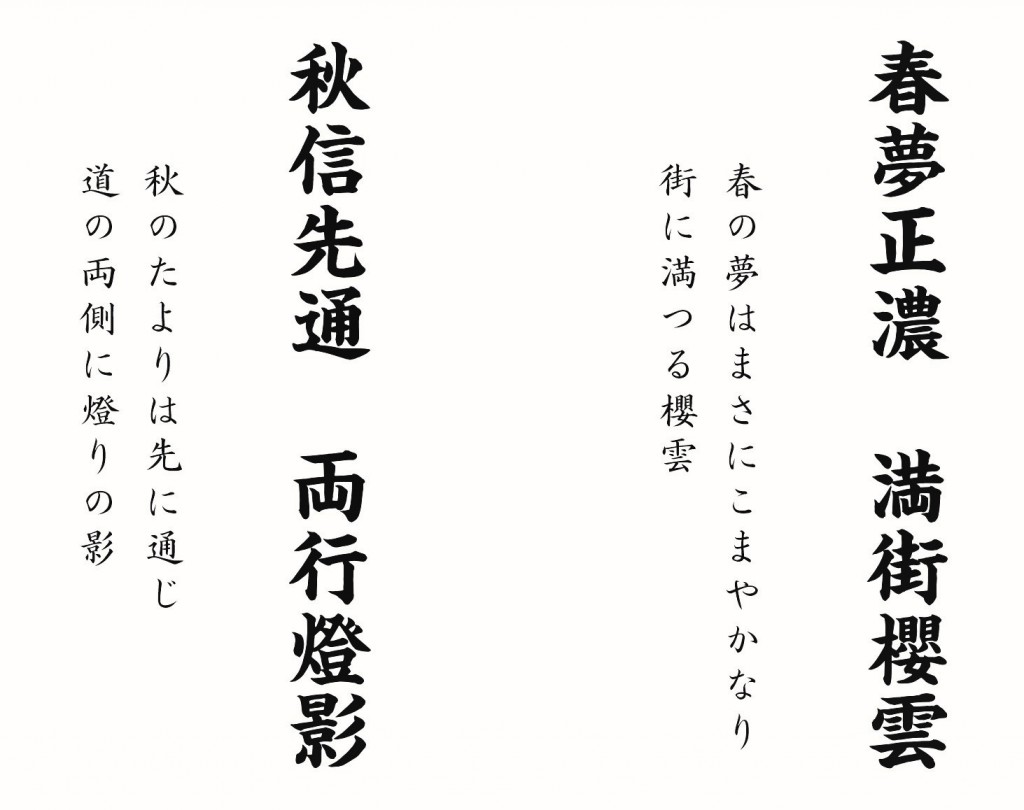

明治14年(1881)に建てられた新吉原の大門前から、吉原の中央を貫いていた通り、仲之町方向に向かって撮影されたもの。門上にガス燈と思われるものが置かれ、鉄製の門柱には福地櫻痴の書「春夢正濃 満街櫻雲 秋信先通 両通燈影」* が陽刻で彫りつけられ(鋳込まれ)ている。

この明治初期の時代、写真撮影は魂を抜きとるという俗信があって民衆から警戒されたが、中央に配された人力車夫ほか数人の人物がカメラの方を見ている。

中央の植栽は大きなものではあるが人工花壇で、四季折折の樹木や花卉に植えかえられていた。

明治中期、東京、撮影者:小川一真、クレジット:長崎大学附属図書館所蔵/共同通信イメージズ

※この説明文は、画像の委託時につけられた情報です。研究の進展により記載の情報が変わる可能性があります。

提供元:長崎大学附属図書館[整理番号6‐21‐0] * 上掲写真の転用はご遠慮ください。

* 長崎大学附属図書館から提供をいただいた吉原大門の写真と説明文を紹介した。吉原大門は上方風に「おおもん」と呼ぶのがならわし。現在はわずかに都バスの停留所にその名をのこす。それに対して芝増上寺の大門は「だいもん」と呼ぶ。これを混同すると「粋ならず 不粋」とされた。

* 長崎大学附属図書館から提供をいただいた吉原大門の写真と説明文を紹介した。吉原大門は上方風に「おおもん」と呼ぶのがならわし。現在はわずかに都バスの停留所にその名をのこす。それに対して芝増上寺の大門は「だいもん」と呼ぶ。これを混同すると「粋ならず 不粋」とされた。

いまやこちらも地上の大門は存在感がうすいが、都営地下鉄浅草線と大江戸線の乗換駅「大門ーだいもん」で、地下空間は巨大化している。

向かって右の門柱には「春夢正濃 満街櫻花」と解説があったが、実際の画像を確認すると「春夢正濃 満街櫻雲」であった。

福地櫻痴は書芸家では無いが、いかにも粋人らしく、咲きほこる大輪の牡丹の花のように豊饒な書をいくつかのこしている。ここに読みやすく紹介した。[図版協力:青葉水龍]

【 福地 源一郎 櫻痴 ふくち げんいちろう おうち 1841-1906 】

明治の新聞記者、文学者。本名源一郎。櫻痴は号。天保12年3月23日長崎の医師の家に生まれる。幼少時から秀才の誉れ高く、長川東洲-おさがわとうしゅう-に漢学を学ぶ。ついで名村花蹊-なむらかけい-に蘭学を学び、江戸に上る。

1859年(安政6)森山多吉郎の塾に入って英学を修めた。同年幕府に出仕し、通訳として累進。1861年(文久1)と1865年(慶応1)の二度にわたり幕府使節に従って渡欧、国際法などを研究したほか、欧州における新聞の速報性と影響力にも関心をもつ。

明治維新に際しては、大政奉還に反対する建言をしたが入れられなかった。また数次に及んだ海外渡航経験からヨーロッパ文明に傾倒し、幕政改革を画策したが不首尾に終わり「江左風流第一才子」と自称して遊蕩に耽った。

幕府の瓦解により失職し、68年(慶応4)『江湖新聞』(木版摺印)を出して余憤を吐いたが、佐幕的内容のために明治政府により発行を禁止される。福地は入獄したが短期日で釈放。また売文・遊蕩生活を続けるうち、渋沢栄一の紹介もあって、伊藤博文に認められ、70年大蔵省に出仕した。同年、伊藤に従って渡米、財政制度の調査研究にあたる。いったん帰国ののち、岩倉使節団の一員として再度洋行。このころ、木戸孝允-きどたかよし-の知遇を得る。

1874年大蔵省を辞職し『東京日日新聞』に主筆として入社。おりからの自由民権論に対抗して漸進主義を主張した。御用記者と非難されながらも「吾曹-ごそう」と自称する福地の社説は、岸田吟香の「雑文 ≒ 社会面」とともにつねに注目された。

この岸田吟香による「雑文」が、長崎の本木昌造の訃報を電報で受信して、東京築地活版製造所への弔問報告とともに翌日の記事として紹介した。いずれ本稿でも紹介したい。

福地は1877年西南戦争に従軍して長崎にくだり、開戦時にこちらも長崎から電報をもって「只今戦争始まり候」とする簡潔な戦況報道によって新聞の声価は高まった。しかし1883年に『官報』が発行されてからは経営不振となり、1888年『東京日日新聞』を退社した。

以後は小説家、劇作家として活躍。政治小説、歴史小説を著した。歌舞伎の改良にも尽力し、歌舞伎座(初代)を現在地に創立したり、『春日局-かすがのつぼね』『侠客春雨傘-きょうかくはるさめがさ』などの戯曲(脚本)を書いた。

1900年(明治33)『やまと新聞』顧問となり、多くの論説、小説を同紙に発表した。また『幕府衰亡論』、『懐往事談 付新聞紙実歴』など貴重な史論を残した。その生涯は先駆者の悲喜劇をみごとに体現した一生であった。明治39年1月4日死去。墓地は東京谷中霊園にある。

◉ 『ヴィネット00号 櫻痴、メディア勃興の記録者』(片塩二朗、160頁 並製本 定価・本体3000円+税)

◉ 『ヴィネット00号 櫻痴、メディア勃興の記録者』(片塩二朗、160頁 並製本 定価・本体3000円+税)

激動の明治初期に勃興した、新聞、活字版印刷、書物、雑誌を記録した福地櫻痴。忘却されていた記録を発掘してその原点に帰り、鋭く原点をえぐった渾身の力作。

長崎市崇福寺通りに「福地櫻痴生誕の地」碑がある。福地櫻痴はとかく毀誉褒貶のおおい人物だが、毎日新聞の前身『東京日〻新聞』主筆兼社長、衆議院議員・東京府府議会議員(議長)・初代歌舞伎座の創設・戯作家・文筆家など多方面で活躍した、激動の明治ならではの怪物である。稿者は訪崎に際しては寸暇をぬすんでこの碑の前にたつことが多い。

長崎市崇福寺通りに「福地櫻痴生誕の地」碑がある。福地櫻痴はとかく毀誉褒貶のおおい人物だが、毎日新聞の前身『東京日〻新聞』主筆兼社長、衆議院議員・東京府府議会議員(議長)・初代歌舞伎座の創設・戯作家・文筆家など多方面で活躍した、激動の明治ならではの怪物である。稿者は訪崎に際しては寸暇をぬすんでこの碑の前にたつことが多い。

稿者の後方、坂をくだると、もうそこは江戸の新吉原、京都の島原とならび、三大遊郭のひとつとされた丸山遊郭である。放蕩に耽った櫻痴の源泉をみるおもいのする碑である。

即ち稿者にとっては、明治、もっとも興味ぶかい人物は、福地源一郎こと、福地櫻痴である。