文京区立 森鷗外記念館

文京区立 森鷗外記念館

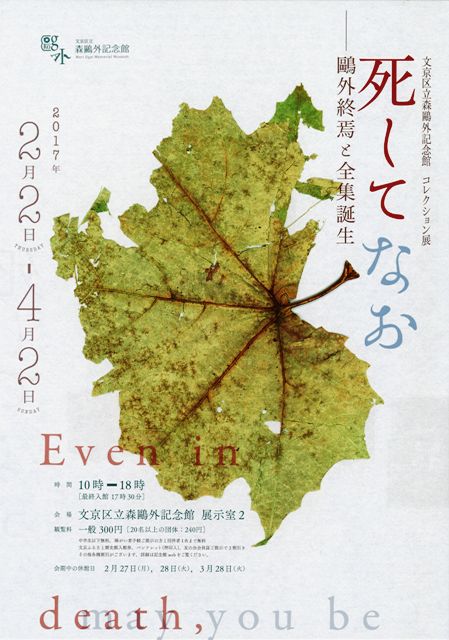

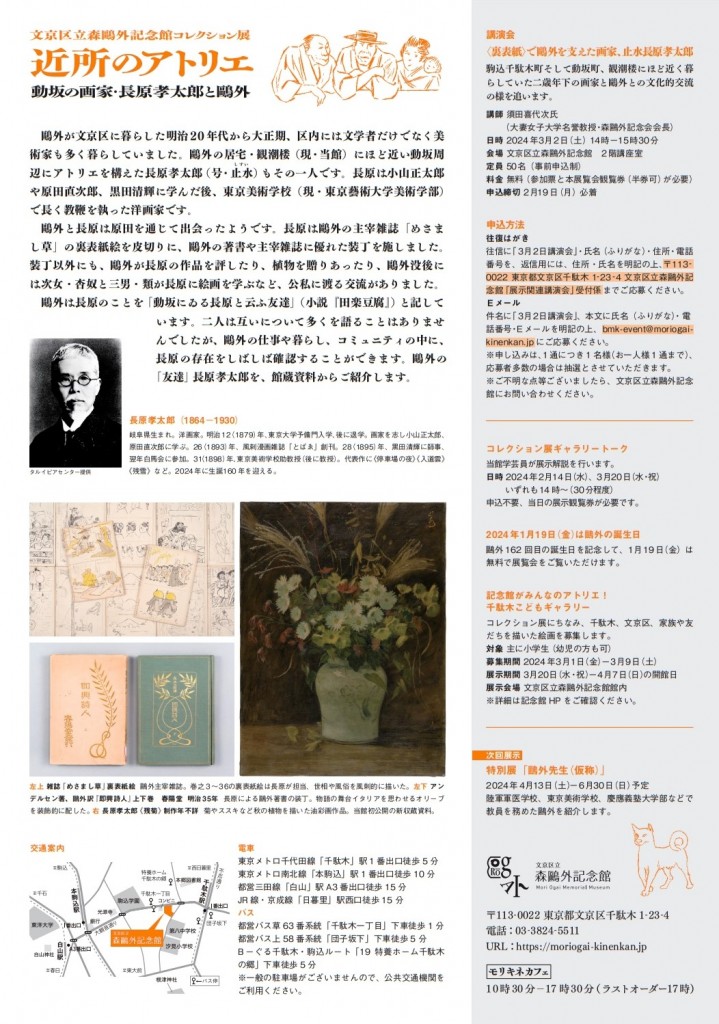

コレクション展 近所のアトリエ ― 動坂の画家・長原孝太郎と鷗外

会 期 2024年1月19日[金]- 4月7日[日]

※ 会期中の休館日

1月22日㈪・23日㈫、2月26日㈪-28日㈬、3月25日㈪・26日㈫

会 場 文京区立 森鷗外記念館 展示室 2

〠 113-0022 東京都文京区千駄木1-23-4 TEL 03-3824-5511

開館時間 10時-18時(最終入館は 閉館30分前)

観 覧 料 一 般 300円、 中学生以下 無 料、 障害者手帳ご提示の方と介護者1名まで無料

* 関連イベント、各種割引、優待情報などは 下掲詳細 参照

────────────────

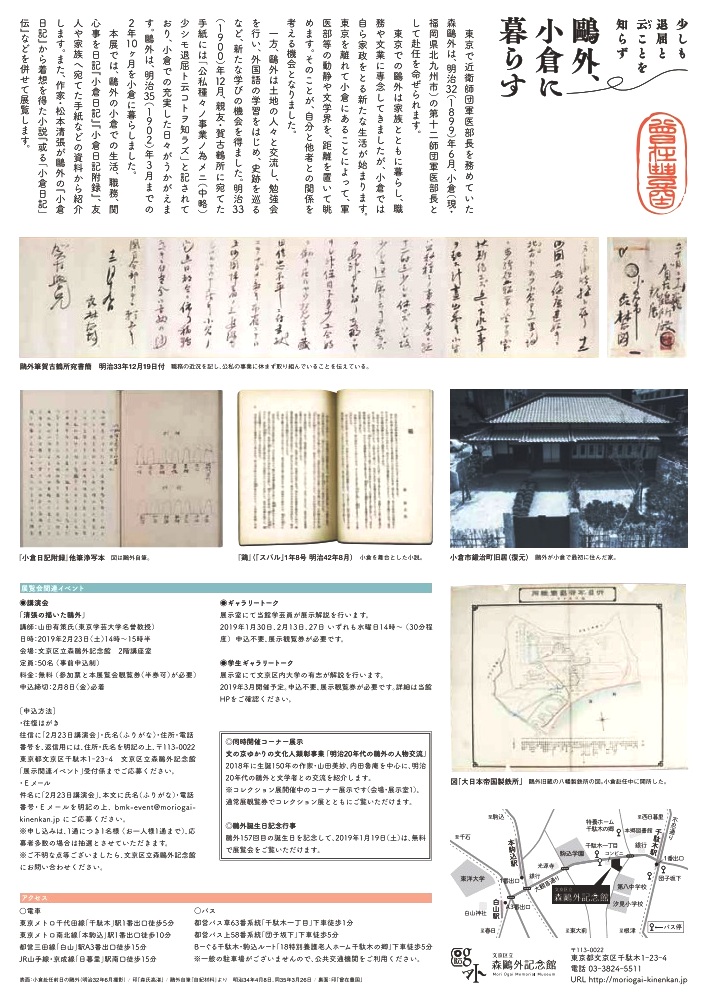

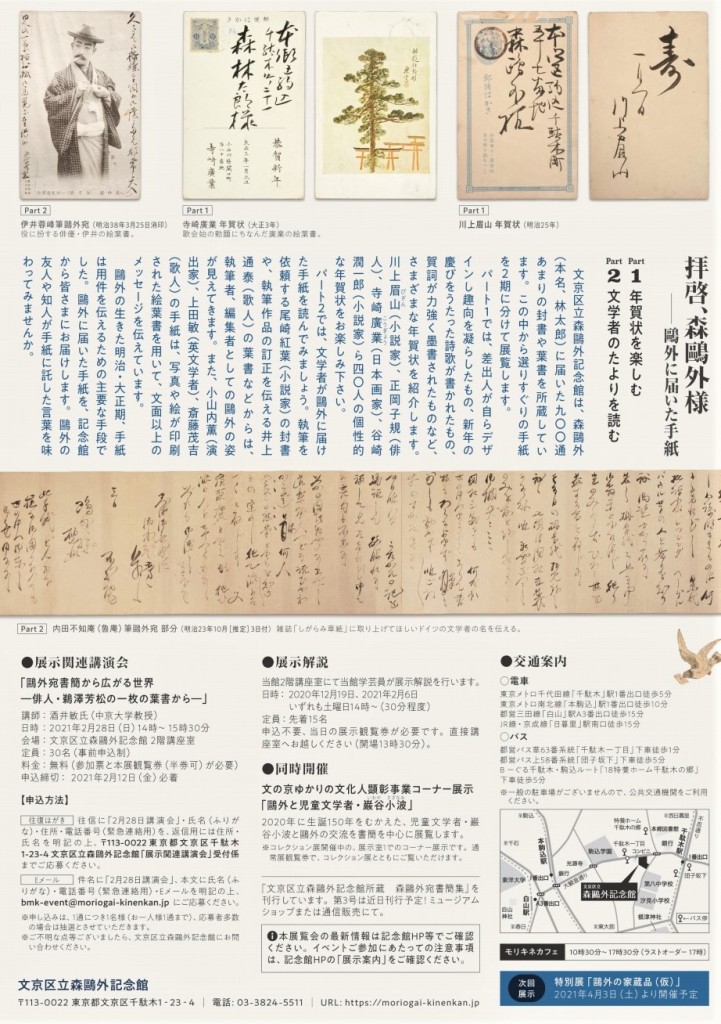

鷗外が文京区に暮らした明治20年代から大正期、区内には文学者だけでなく美術家も多く暮らしていました。鷗外の居宅・観潮楼(現・森鷗外記念館)にほど近い動坂にアトリエを構えた長原孝太郎(号・止水-しすい)もその一人です。長原は小山正太郎や原田直次郎、黒田清輝に学んだ後、東京美術学校(現・東京藝術大学美術学部)で長く教鞭を執った洋画家です。

鷗外と長原は原田を通じて出会ったようです。長原は鷗外の主宰雑誌「めさまし草」の裏表紙絵を皮切りに、鷗外の著書や主宰雑誌に優れた装丁を施しました。装丁以外にも、鷗外が長原の作品を評したり、植物を贈ったり、鷗外没後には次女・杏奴と三男・類が長原に絵画を学ぶなど、公私にわたる交流がありました。

鷗外は長原のことを「動坂にゐる長原と云ふ友達」(小説『田楽豆腐』)と記しています。二人は互いについて多くを語ることはありませんでしたが、鷗外の仕事や暮らし、コミュニティの中に、長原の存在をしばしば確認することができます。鷗外の「友達」長原孝太郎を、館蔵資料からご紹介します。

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上、ご観覧を。

[ 詳 細 : 文京区立 森鷗外記念館 ] { 活版アラカルト 掲載分まとめ }

文京区立森鷗外記念館

文京区立森鷗外記念館