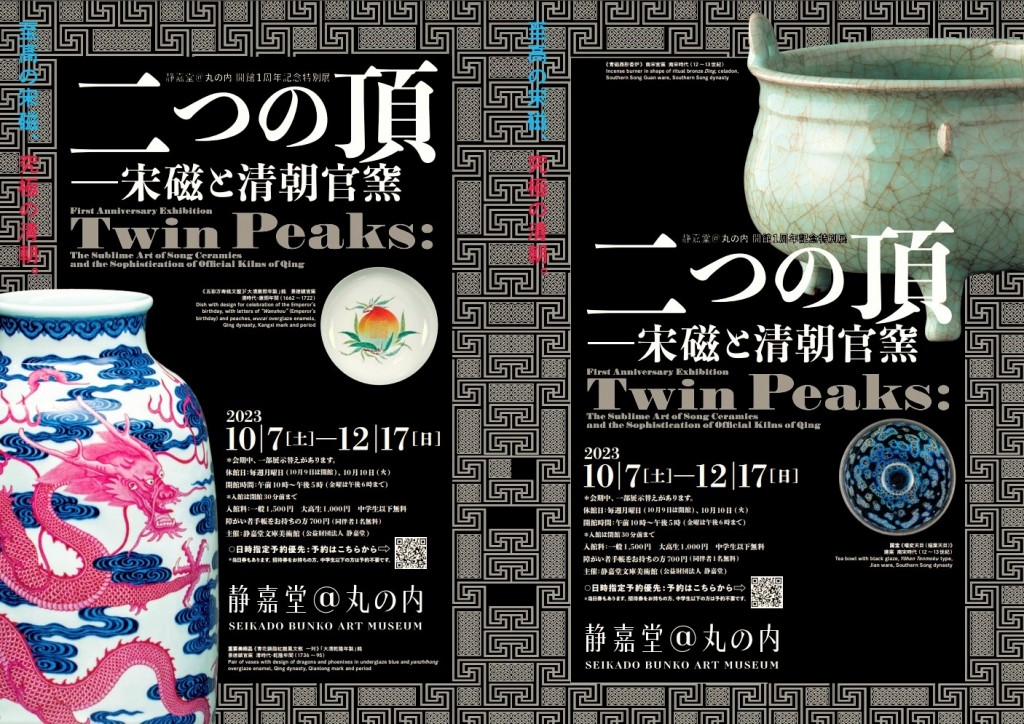

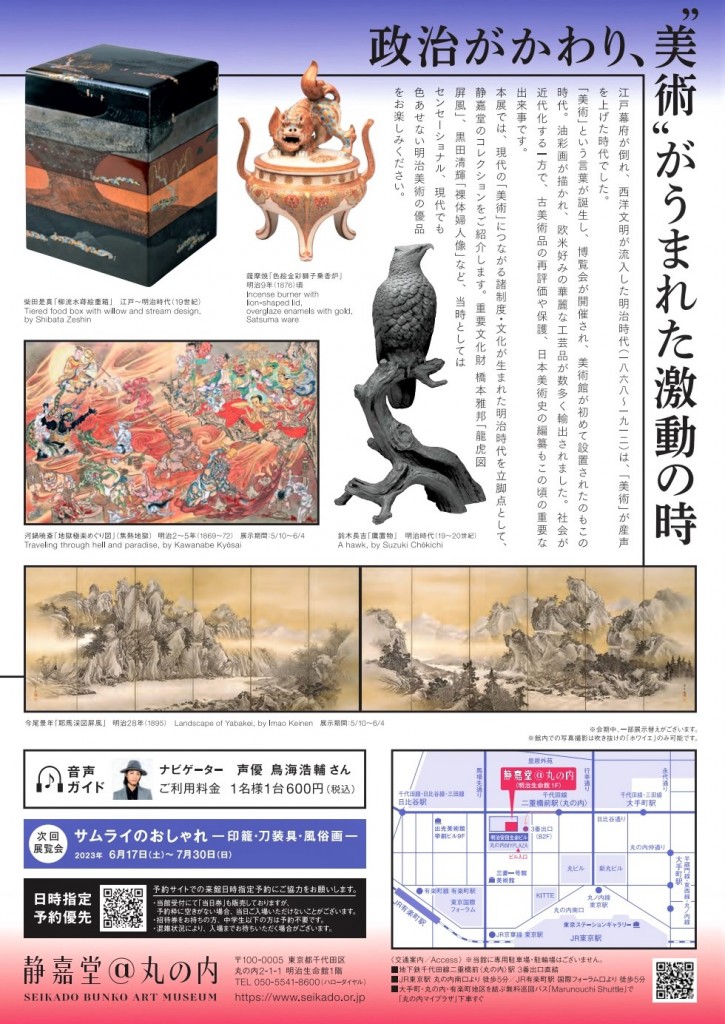

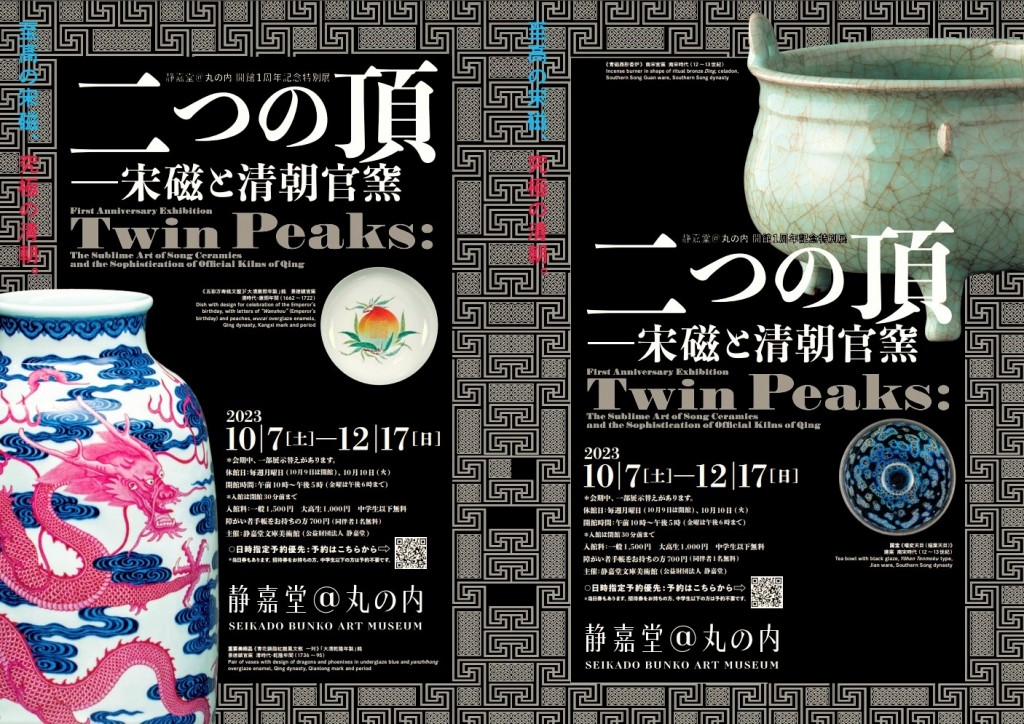

静嘉堂文庫美術館

開館1周年記念特別展

二つの頂 ― 宋磁と清朝官窯 ―

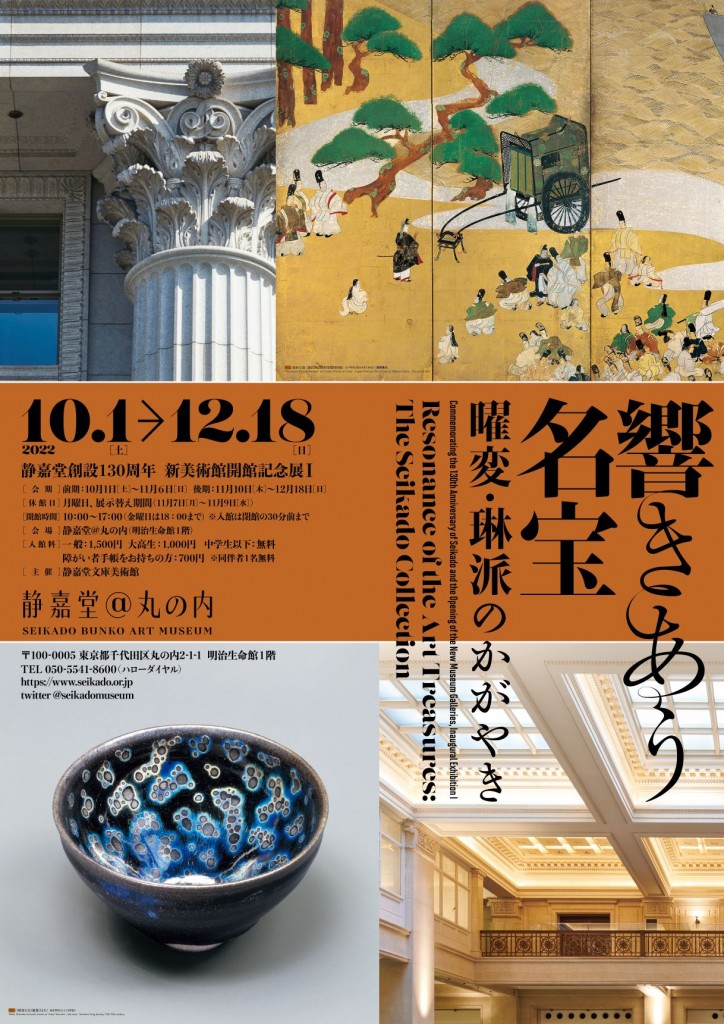

会 期 2023年10月17日[土]- 12月17日[日]

会 場 静嘉堂@丸の内(明治生命館 1 階)

100-0005 東京都千代田区丸の内 2-1-1 明治生命館 1 階

休 館 日 月曜日、10月10日[火] * 10月9日[月・祝]は開館

開館時間 午前10時 - 午後5時(金曜は午後6時まで) * 入館は閉館の 30 分前まで

入 館 料 日時指定予約 優先入館。下掲詳細を確認の上ご観覧を。

一 般 1,500 円、 大高生 1,000 円、 中学生以下 無 料

お問合せ TEL 050-5541-8600(ハローダイヤル)

主 催 静嘉堂文庫美術館(公益財団法人静嘉堂)

────────────────────── ★〔 活版アラカルト掲載図版のほとんどは、画面をクリック・タップすると拡大表示されます 〕★

★〔 活版アラカルト掲載図版のほとんどは、画面をクリック・タップすると拡大表示されます 〕★

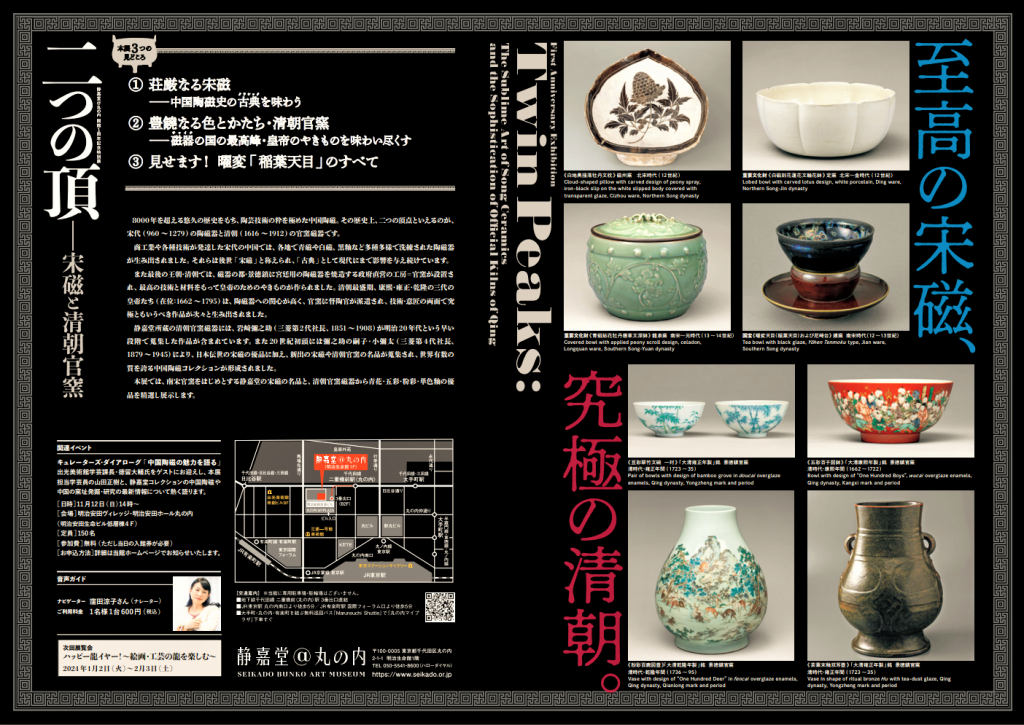

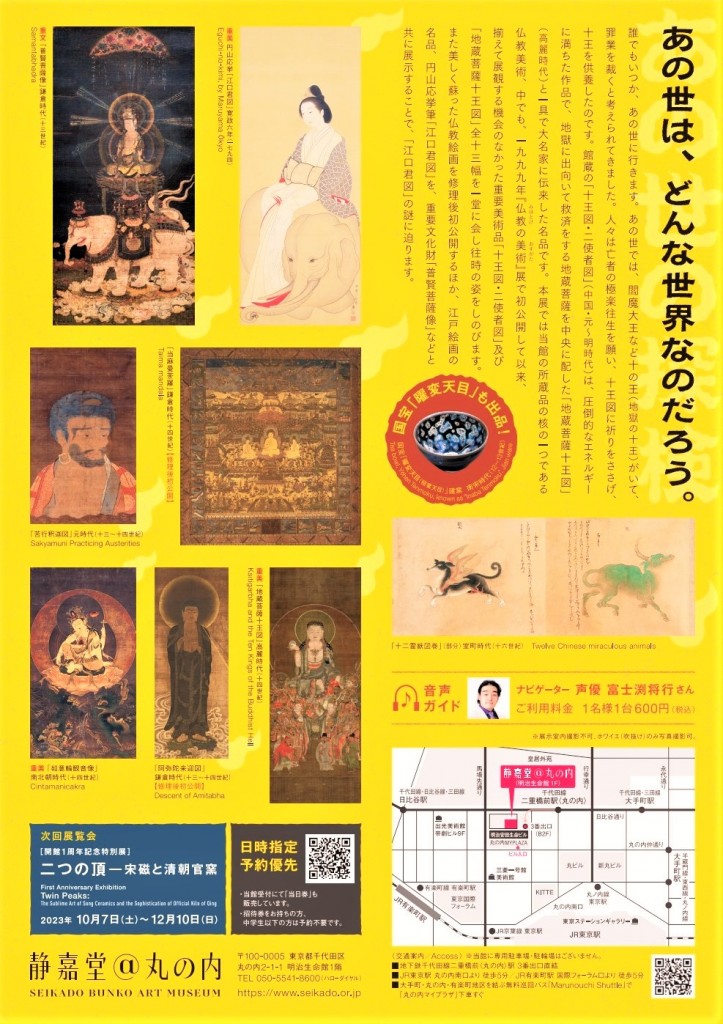

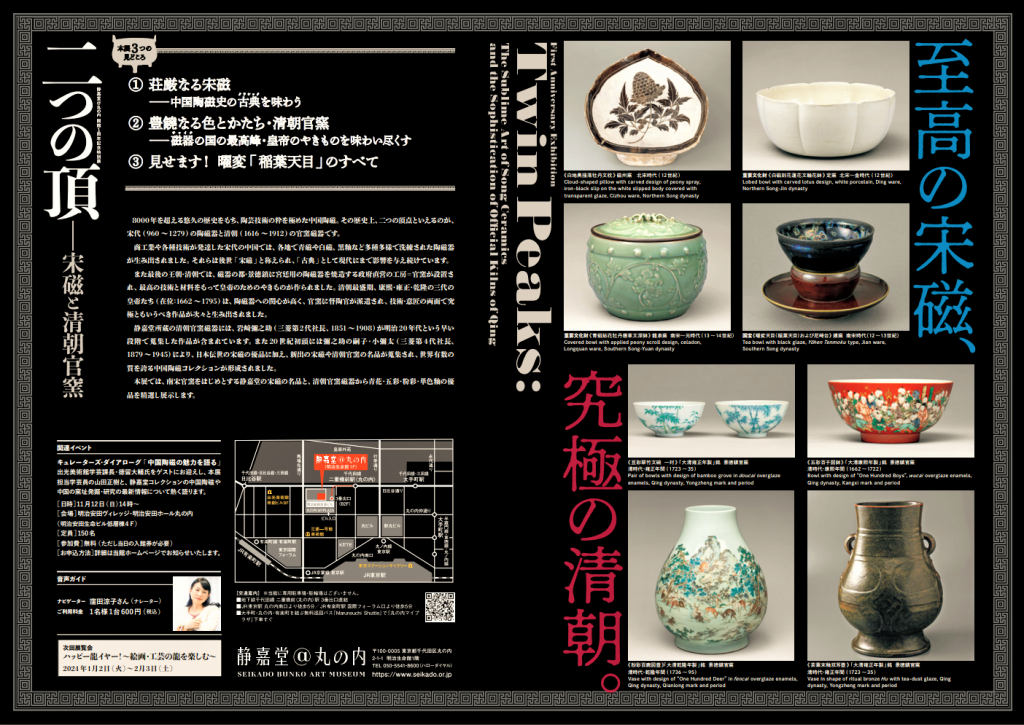

花蓮花文輪重要文化財《白磁刻花鉢》 定窯 北宋-金時代(12世紀)

花蓮花文輪重要文化財《白磁刻花鉢》 定窯 北宋-金時代(12世紀)

華北随一の白磁の名窯・定窯(河北省)の鉢。花形に刻みをつけた胴部の内外に流麗な蓮花文を彫り込む。江戸時代以前に日本にもたらされた作品と思われ、加賀藩主前田家に茶の湯の水指として伝来した。

《青磁鼎形香炉》 南宋官窯 南宋時代(12-13世紀)

《青磁鼎形香炉》 南宋官窯 南宋時代(12-13世紀)

宮廷専用の陶磁器を焼く窯を官窯という。南宋時代の官窯は首都・杭州(浙江省)に置かれ、青く澄んだ青磁の器が焼かれた。古代青銅器の鼎の形を模した重厚な造形で、明るい青緑色の釉薬には特徴的な貫入(釉薬のひび)が走っている。

重要文化財《油滴天目》 建窯 南宋時代(12-13世紀)

重要文化財《油滴天目》 建窯 南宋時代(12-13世紀)

茶葉の生産地にも近い福建省の建窯では、宋代に生まれ、日本の茶の湯の源流となった喫茶法「点茶法」に適した黒釉の茶碗が作られた。なかでも黒釉に含まれる鉄分が焼成中に変化して出来る「曜変」や「油滴」は希少で珍重された。この油滴の見事な大碗は大阪・藤田家旧蔵で、古くから日本に伝わったものと思われる。

《五彩百子図鉢》「大清康煕年製」銘 景徳鎮官窯 清時代・康煕年間(1662-1722)

《五彩百子図鉢》「大清康煕年製」銘 景徳鎮官窯 清時代・康煕年間(1662-1722)

たくさんの唐子がたわむれ遊ぶ「百子図」は、多くの男児に恵まれることを願った吉祥のデザイ色の上絵付と金彩に彩られた子どもたちは、一見おとなのマネをして遊んでいるように見えるが、実は立身出世を意味するモチーフがちりばめられている。

重要美術品《青花臙脂紅龍鳳文瓶 一対》「大清乾隆年製」銘 景徳鎮官窯 清時代・乾隆年間(1736-95)

重要美術品《青花臙脂紅龍鳳文瓶 一対》「大清乾隆年製」銘 景徳鎮官窯 清時代・乾隆年間(1736-95)

清朝官窯の陶芸技術が極致に達した乾隆年間の技術力を示す逸品。たなびく雲の中に五爪の龍が体をくねらせ、また別面に鳳凰が羽ばたくさまを表し、一対で龍鳳がそれぞれ向かい合うように描いている。酸化コバルトによる青花の雲は、金を使った高価なピンク色の上絵具・臙脂紅による龍鳳をあらかじめ避けて描いているが、仕上がりには寸分の狂いも見られない。

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

◆ 静嘉堂文庫美術館|開館1周年記念特別展|二つの頂 ― 宋磁と清朝官窯 ―◆

8000年を超える悠久の歴史をもち、陶芸技術の粋を極めた中国陶磁。その歴史上、二つの頂点といえるのが、宋代(960-1279)の陶磁器と、清朝(1616-1912)の官窯磁器です。

商工業や各種技術が発達した宋代の中国では、各地で青磁や白磁、黒釉など多種多様で洗練された陶磁器が生み出されました。それらは後世「宋磁」と称えられ、「古典」として現代にまで影響を与え続けています。

また最後の王朝・清朝では、磁器の都・景徳鎮に宮廷用の陶磁器を焼造する政府直営の工房=官窯が設置され、最高の技術と材料をもって皇帝のためのやきものが作られました。

清朝最盛期、康煕・雍正・乾隆の三代(1662-1795)の皇帝たちは、陶磁器への関心が高く、官窯に督陶官が派遣され、技術・意匠の両面で究極ともいうべき作品が次々と生み出されました。

静嘉堂所蔵の清朝官窯磁器には、岩﨑彌之助(三菱第2代社長 1851-1908)が明治20年代という早い段階で蒐集した作品が含まれています。また20世紀初頭には彌之助の嗣子・小彌太(三菱第4代社長 1879-1945)により、日本伝世の宋磁の優品に加え、新出の宋磁や清朝官窯の名品が蒐集され、世界有数の質を誇る中国陶磁コレクションが形成されました。

本展では、南宋官窯をはじめとする静嘉堂の宋磁の名品と、清朝官窯磁器から青花・五彩・粉彩・単色釉の優品を精選し展示します。

※ 日時指定予約 優先入館。下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

※ 展示品画像は静嘉堂文庫美術館より拝借したものです。二次流用などはご遠慮ください。

[ 詳 細 : 静嘉堂文庫美術館 公式チケットオンライン予約〔 静嘉堂@丸ノ内 〕]

※ 日時指定予約券制 推奨実施中。下掲詳細を確認の上ご観覧を。

※ 日時指定予約券制 推奨実施中。下掲詳細を確認の上ご観覧を。

重要文化財 明治生命館 昭和9年(1934)竣工

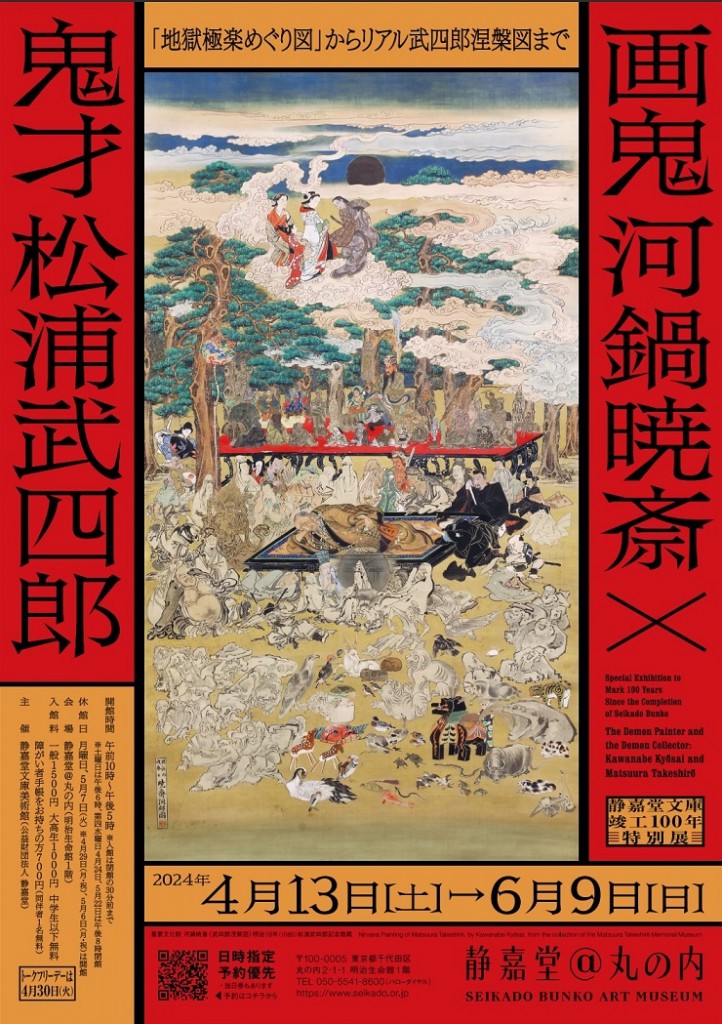

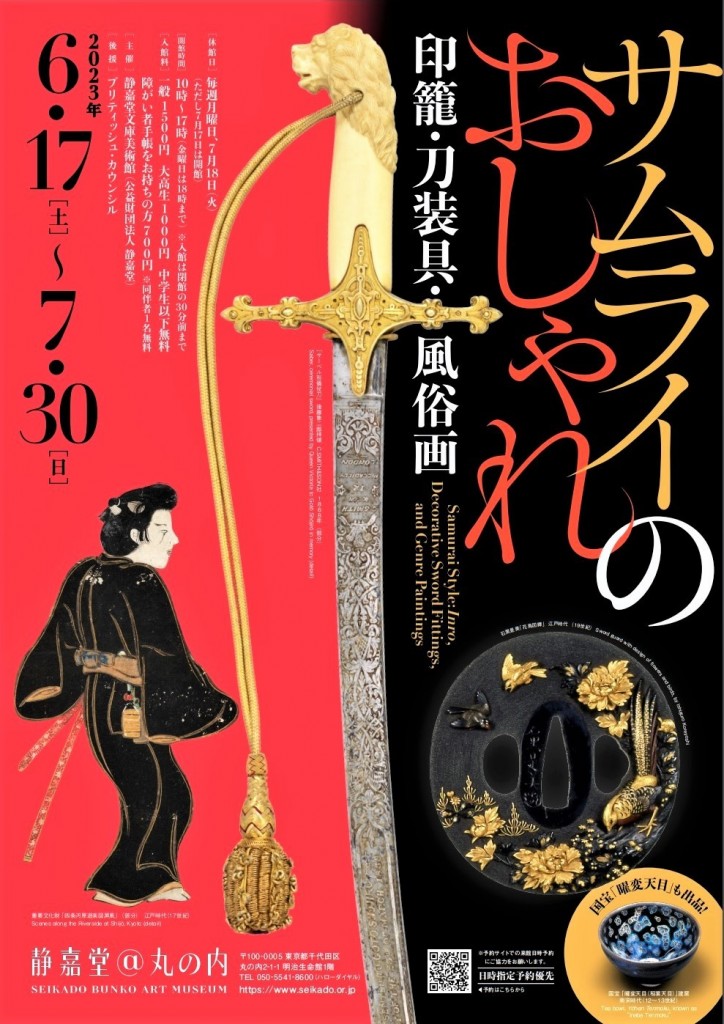

重要文化財 明治生命館 昭和9年(1934)竣工 国 宝 《曜変天目(稲葉天目)》 南宋時代(12-13世紀)

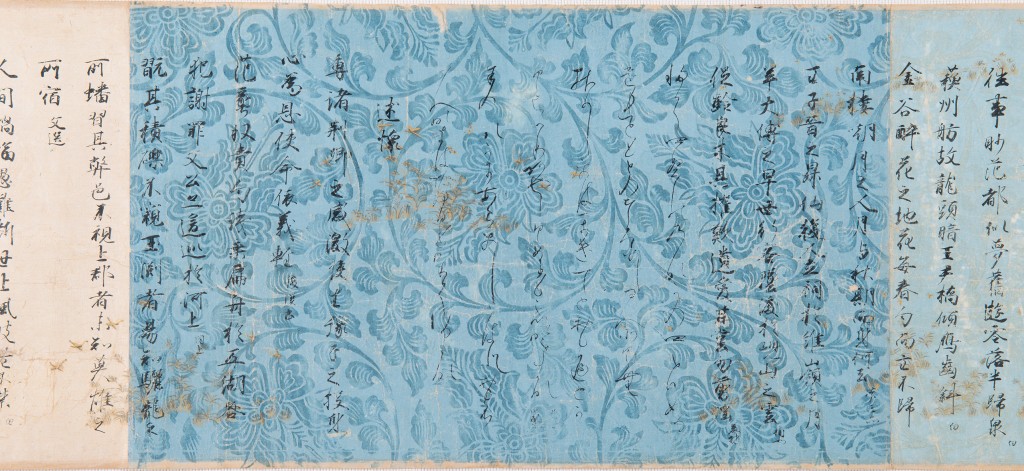

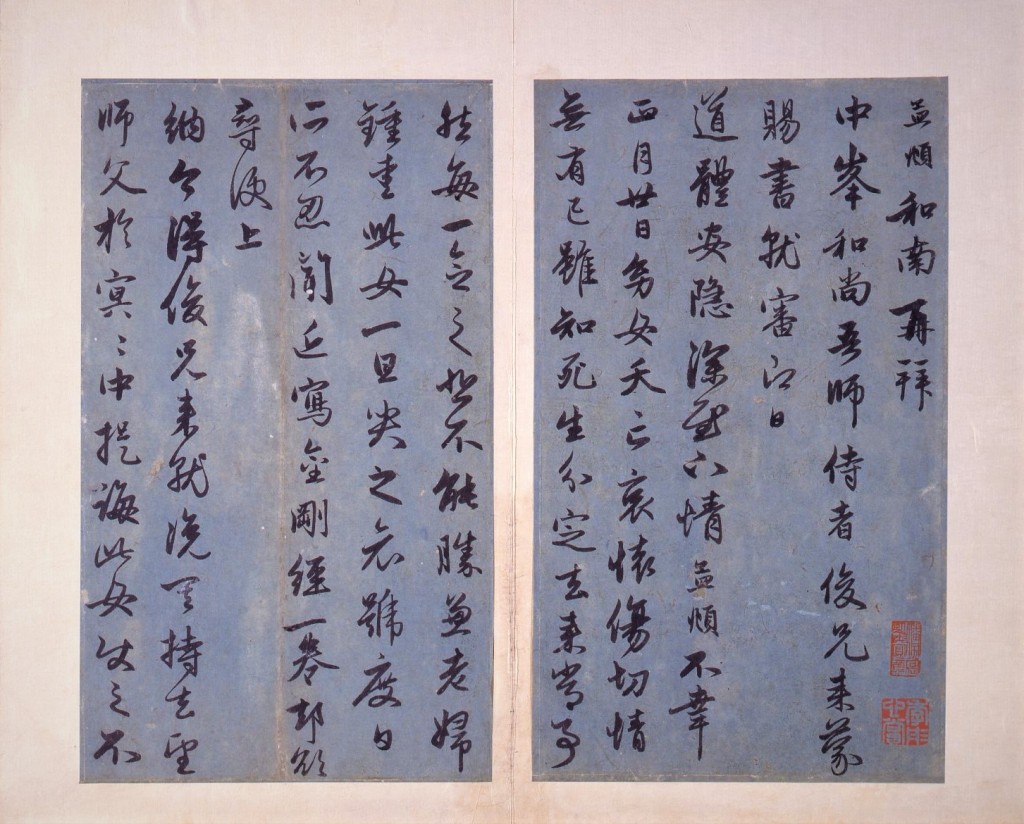

国 宝 《曜変天目(稲葉天目)》 南宋時代(12-13世紀) 国 宝 《倭漢朗詠抄 太田切》 平安時代(11世紀)

国 宝 《倭漢朗詠抄 太田切》 平安時代(11世紀)

![index_mv_01_on[1]](http://www.robundo.com/salama-press-club/wordpress/02/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/index_mv_01_on1.jpg)

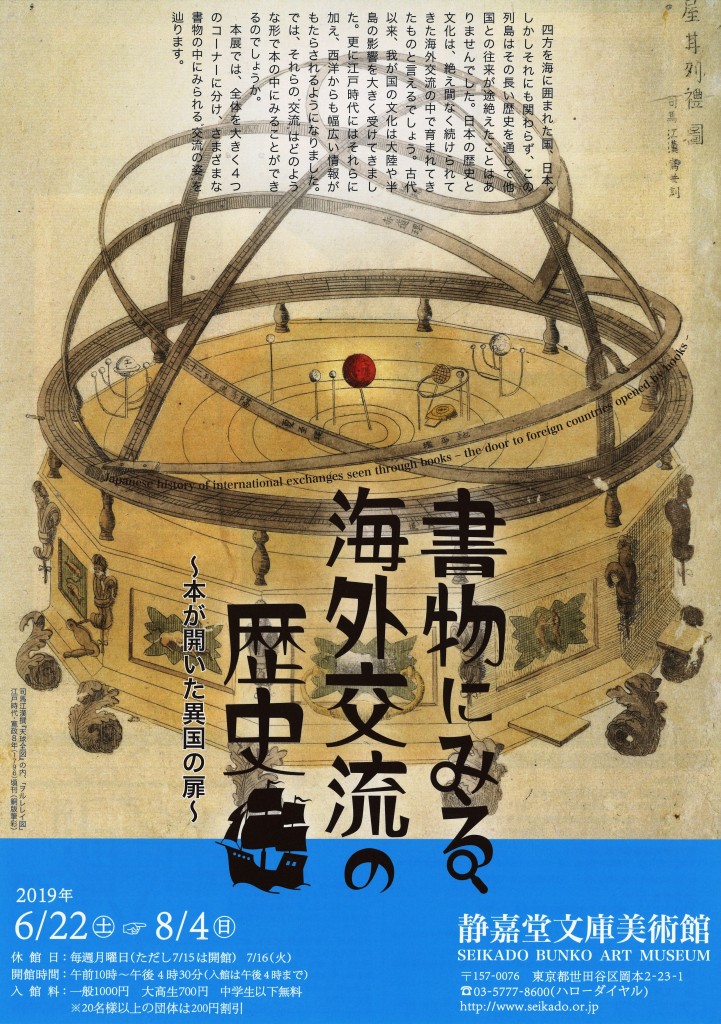

しばらく改装工事のため休館していた「静嘉堂文庫美術館」がリニューアルオープンし、その第二回目展『茶の湯の日、煎茶の美』が開催中です。

しばらく改装工事のため休館していた「静嘉堂文庫美術館」がリニューアルオープンし、その第二回目展『茶の湯の日、煎茶の美』が開催中です。