京都工芸繊維大学 美術工芸資料館

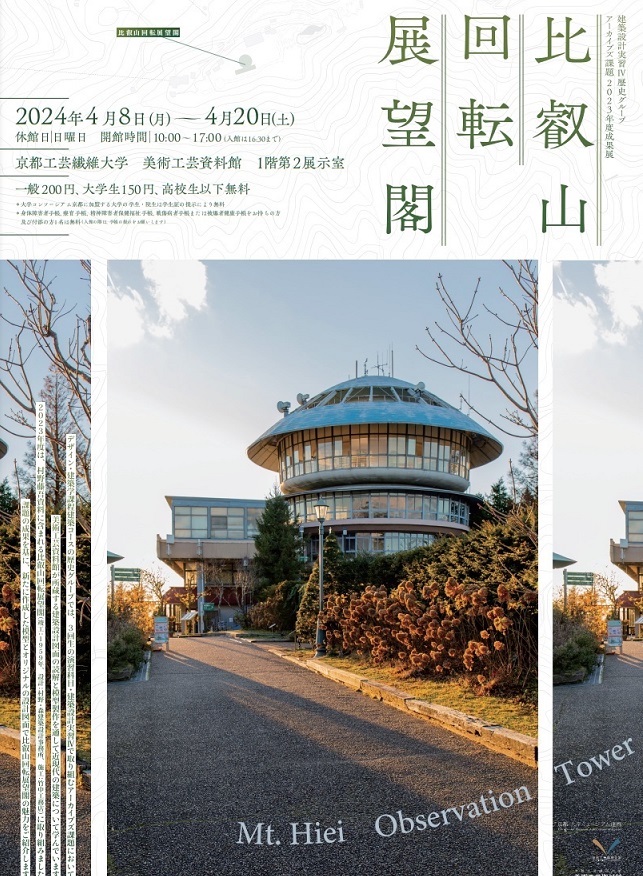

建築設計実習IV 歴史グループ アーカイブズ課題 2023年度成果展:比叡山回転展望閣

(竣工:1959年、設計:村野・森建築事務所、施工:竹中工務店)

開催期間 2024年4月8日[月]- 4月20日[土]

休 館 日 日曜日・祝日

開館時間 10時 - 17時(入館は 16時30分 まで)

会 場 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 1階第2展示室

〠 606-8585 京都市左京区松ヶ崎橋上町

電話番号 075-724-7924 ファックス 075-724-7920

入 館 料 一 般 200円、大学生 150円、高校生以下 無 料

* 各種割引、優待情報などは下掲詳細参照。

協 力 株式会社竹中工務店

主 催 京都工芸繊維大学 美術工芸資料館

────────────────────

デザイン・建築学課程建築コースの歴史グループでは、3回生の演習科目・建築設計実習IVで取り組むアーカイブズ課題において、美術工芸資料館が所蔵する建築設計図面の読解と模型製作を通して近現代の建築について学んでいます。

2023年度は、村野藤吾資料に含まれる比叡山回転展望閣(竣工:1959年、設計:村野・森建築設計事務所、施工:竹中工務店)に取り組みました。課題の成果をもとに、新たに作成した模型とともに、オリジナルの設計図面や当時の貴重な資料を紹介し、比叡山回転展望閣の魅力に迫ります。

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 京都工芸繊維大学 美術工芸資料館 ]