国文学研究資料館

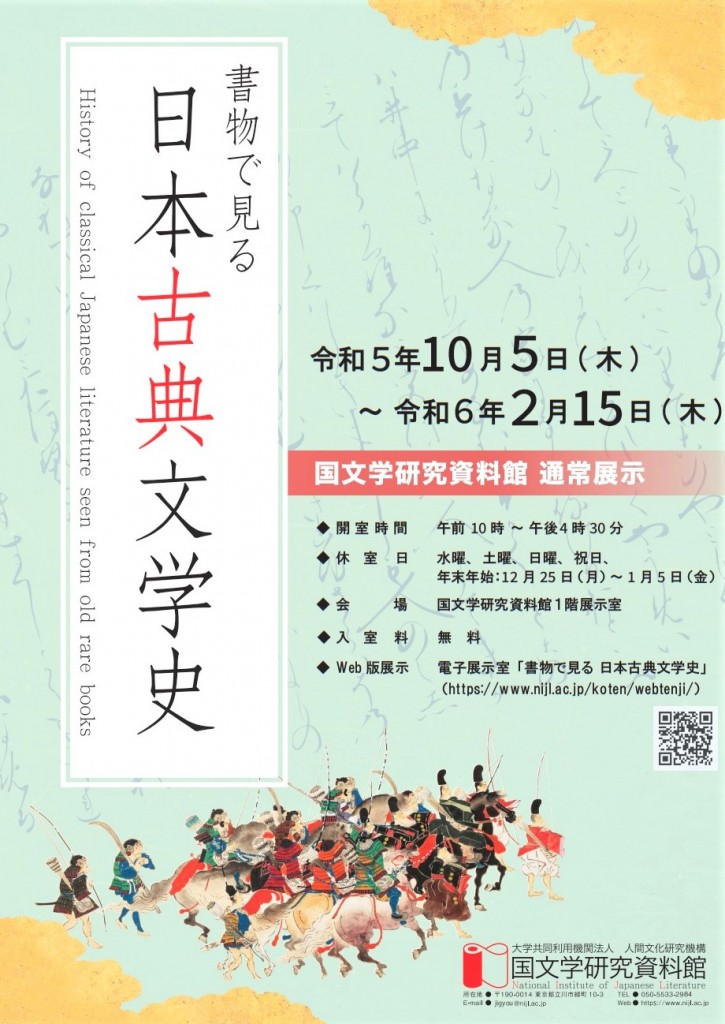

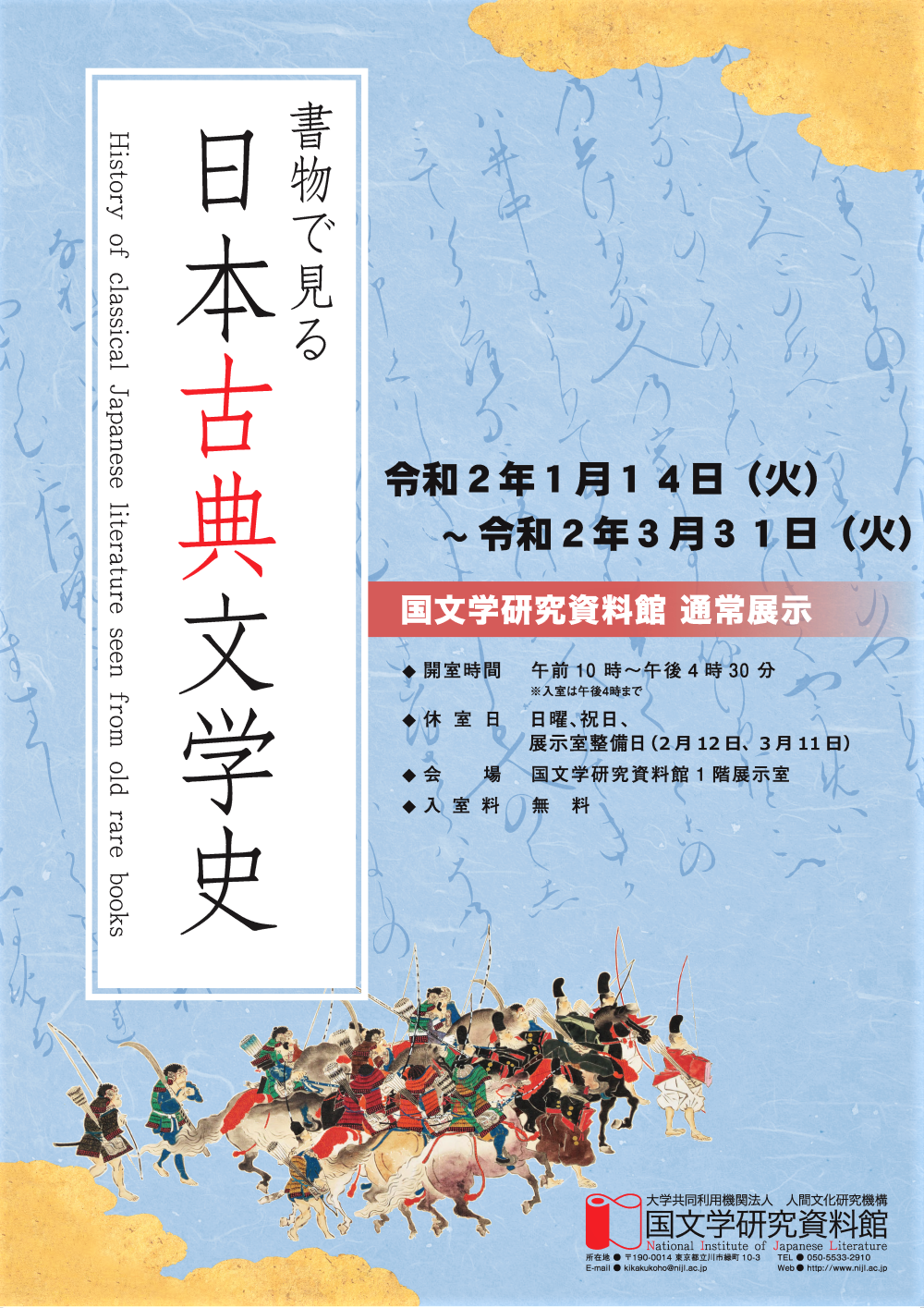

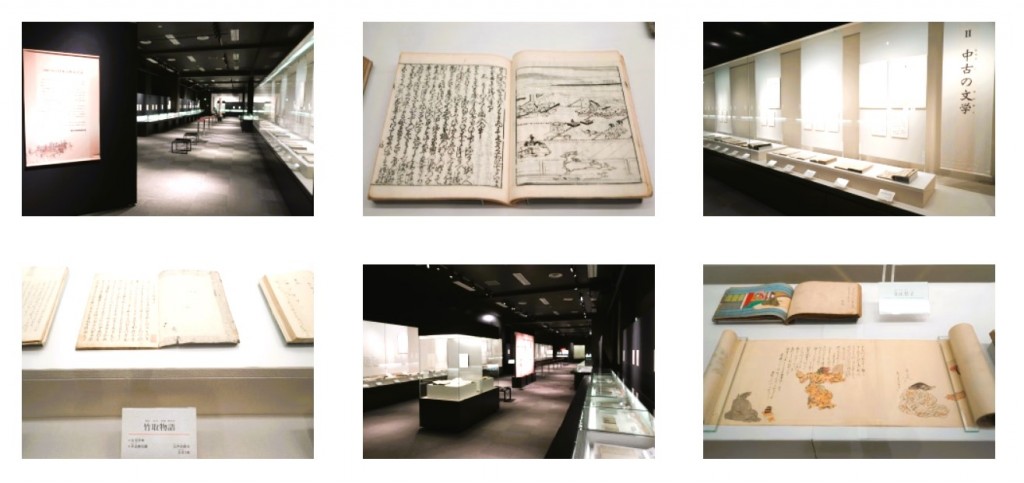

通常展示 書物で見る 日本古典文学史

会 期 令和5(2023)年10月5日[木]- 令和6(2024)年2月15日[木]

開室時間 午前10時 - 午後4時30分

休 室 日 水曜、土曜、日曜、祝日、年末年始:12月25日[月]- 1月5日[金]

場 所 国文学研究資料館 1 階 展示室

190-0014 東京都立川市緑町10-3

電話:050-5533ー2900 (I P 電話 代表)

主 催 国文学研究資料館

入場無料

──────────────────────

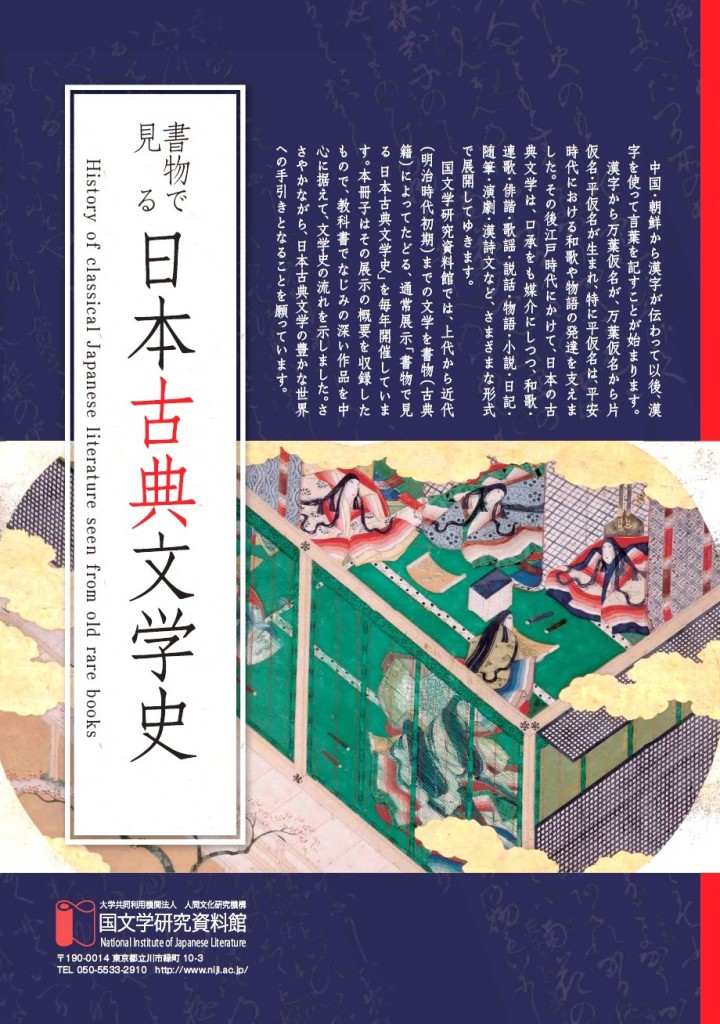

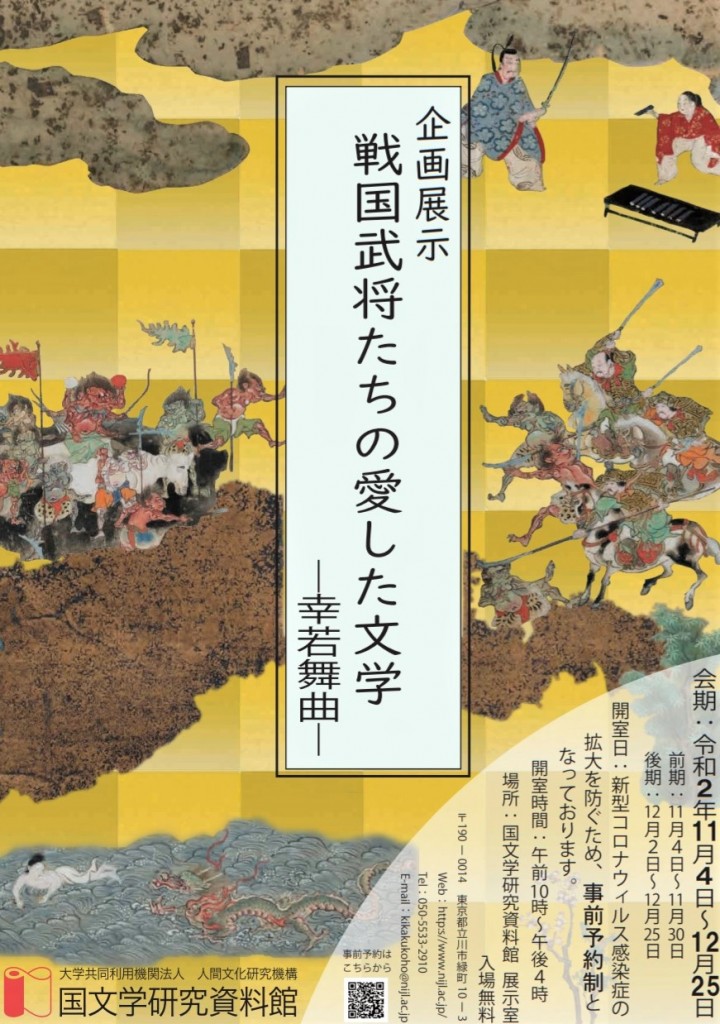

本展示では、上代から明治初期までの文学を、書物(古典籍)によってたどります。

最近の研究動向にも配慮はしましたが、むしろ教科書でなじみの深い作品を中心に据えて、文学史の流れを示しました。写本の表情や版本の風合いに触れながら、豊かな日本古典文学史の諸相をお楽しみください。

< 展示解説 >

Ⅰ 上代の文学 (PDF:113KB)

Ⅱ 中古の文学 (PDF:175KB)

Ⅲ 中世の文学 (PDF:192KB)

Ⅳ 近世の文学 (PDF:244KB)

Ⅴ 近代の文学 (PDF:138KB)

参考展示 (PDF: 95KB)

※ 感染症予防対応実施中。下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

※ 遠方の方には 電子展示室「書物で見る 日本古典文学史」もありますのでご検討を。

[ 詳 細 : 国文学研究資料館 ]

*****************************

国文学研究資料館 <コーナー展示>

国文学研究資料館 <コーナー展示>

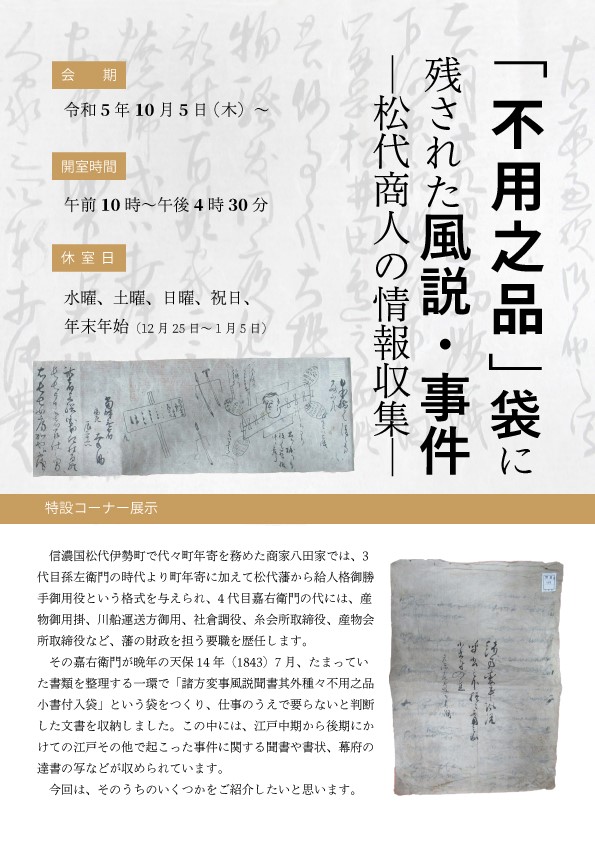

「不用之品」袋に残された風説・事件 ― 松代商人の情報収集 ―

会 期 令和5(2023)年10月5日[木]-

開室時間 午前10時 - 午後4時30分

休 室 日 水曜、土曜、日曜、祝日、年末年始:12月25日[月]- 1月5日[金]

場 所 国文学研究資料館 1 階 展示室

190-0014 東京都立川市緑町10-3

電話:050-5533ー2900 (I P 電話 代表)

* 通常展示の一部のスペースを使って、当館所蔵の作品を展示いたします。

主 催 国文学研究資料館

入場無料

──────────────────────

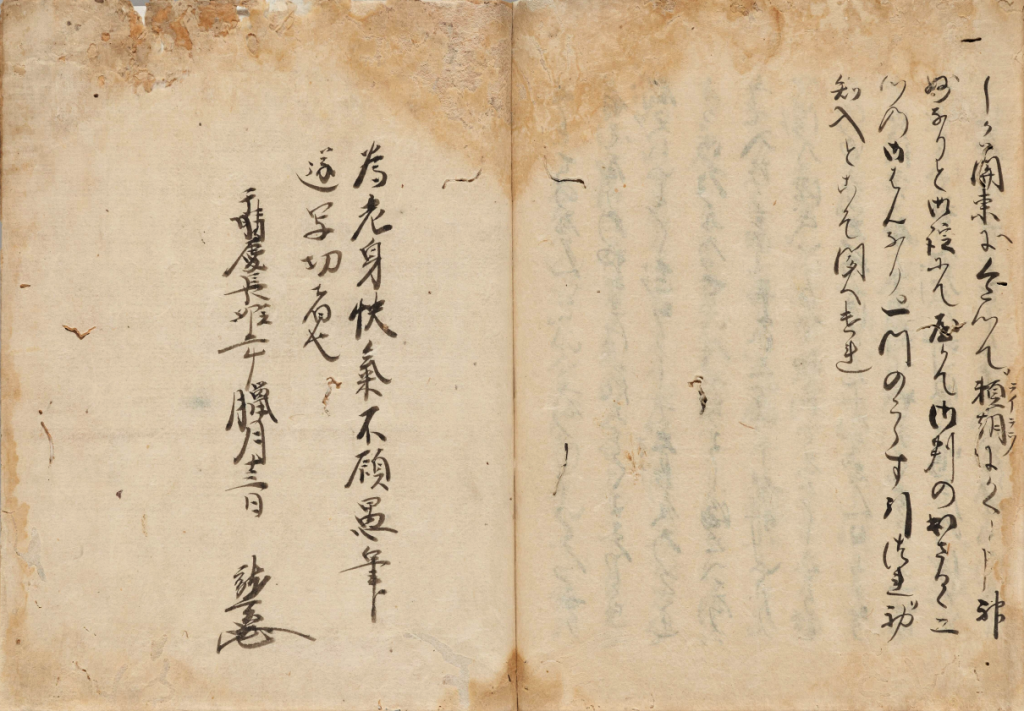

国文学研究資料館には、信濃国松代伊勢町で代々町年年寄を務めた商家、八田家の文書群(約3万5000点)が保存されています。八田家では、3代目孫左衛門の時代より町年寄に加えて松代藩から給人格御勝手御用役という格式を与えられ、4代目嘉右衛門の代には、産物御用掛、川船運送方御用、社倉調役、糸会所取締役、産物会所取締役など、藩の財政を担う要職を歴任します。

その嘉右衛門が晩年の天保14年(1843) 7月、たまっていた書類を験理する一環で「諸方変事風説聞書其外種々不用之品小書付入袋」という袋をつくり、仕事のうえで要らないと判断した文書を収納しました。この中には、江戸中期から後期にかけて、江戸その他で起こった事件に関する聞書や書状、幕府の達書の写などが収められています。今回はそのうちのいくつかをご紹介します。

※ 感染症予防対応実施中。下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

※ 遠方の方には 電子展示室「書物で見る 日本古典文学史」もありますのでご検討を。

[ 詳 細 : 国文学研究資料館 ]