島根県立石見美術館

MUSEUM × THEATER ミューシア vol.21

朗読の夕べ 森鷗外のクリスマス

日 時 2023年12月23日[土] 開場14:30/開演15:00

会 場 島根県芸術文化センター グラントワ 大ホールステージ上

698-0022 島根県益田市有明町5-15

TEL(グラントワ代表): 0856-31-1860 FAX: 0856-31-1884

TEL(総合案内カウンター(チケット対応窓口)): 0856-31-1871

E-mail: grandtoit☆cul-shimane.jp

出 演 朗読:佐々木 望(声優)、文学解説:美留町 義雄(大東文化大学教授)、

美術解説・司会:川西 由里(島根県立石見美術館専門学芸員)、

合唱(第2部):グラントワ・ユース・コール

料 金 等 (全席自由・税込)

前売 1,000円、当日 1,500円 定員100名 * 未就学児の入場はご遠慮ください。

チケット発売日 11月4日[土]10:00ゟ 電話予約は12:00ゟ(発売日のみ)

* チケット各種購入方法・優待情報、関連イベント情報などは下掲詳細参照

問 合 せ 島根県芸術文化センター「グラントワ」 電話:0856-31-1860

主 催 島根県立石見美術館、公益財団法人しまね文化振興財団(いわみ芸術劇場)

──────────────────────────

美術館と劇場がタッグを組んでお送りする、アート × エンターテインメント×アカデミー企画!

石見出身の文豪・森鷗外の作品朗読を、文化的な背景についての解説とともに味わう催し。

好評につき第2弾です。

今年のクリスマスはグラントワで、芸術と愛にあふれるひとときを!

* 森 鷗外(本名 森 林太郎 石見国津和野〔現:島根県鹿足郡津和野町〕出身:編集)

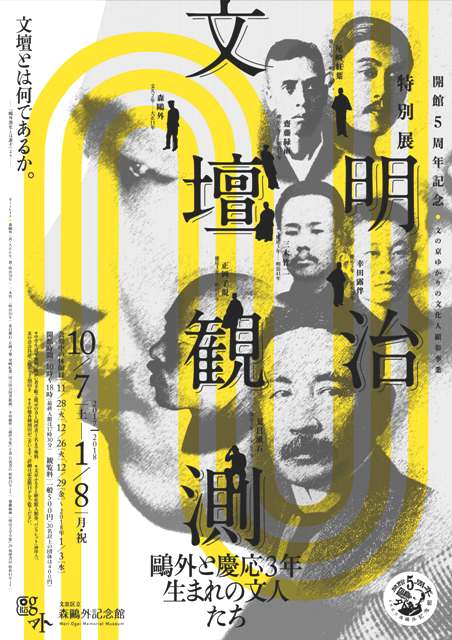

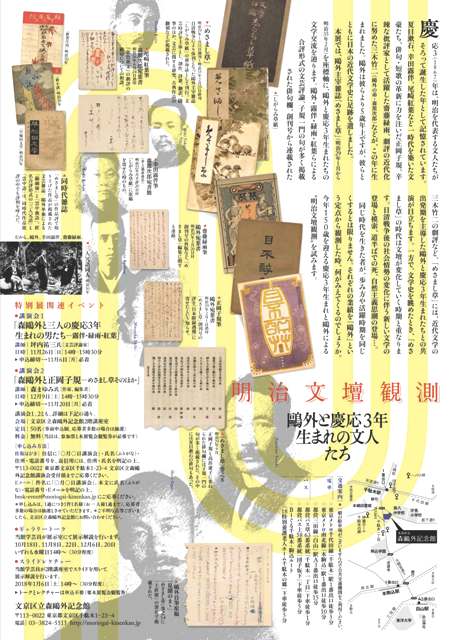

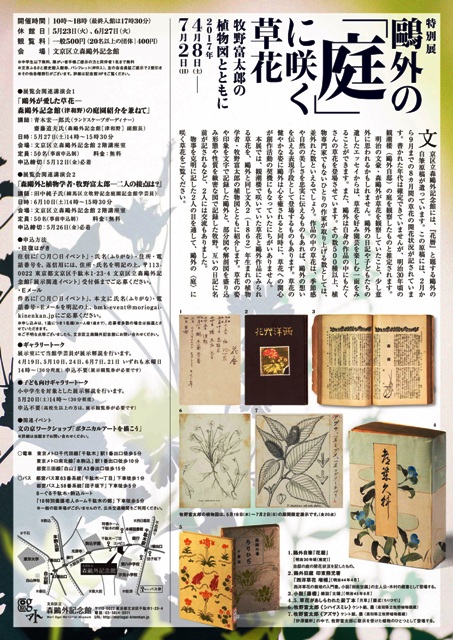

❖ 第1部「舞姫」とベルリンの森鷗外

森鷗外の代表作とされる「舞姫」を読み解きます。格調高い文章で綴られる、ベルリンを舞台とした愛と苦悩の物語をご堪能ください。

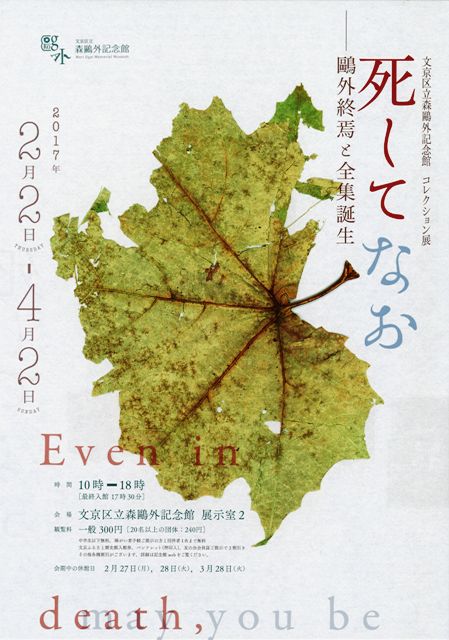

❖ 第2部 文学と音楽でたのしむクリスマス 鷗外の思い出とヨーロッパの伝統

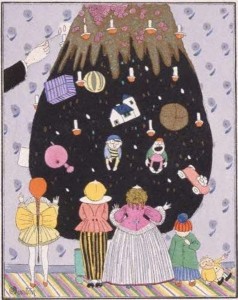

子どもたちから愛される「パッパ」としての素顔を、鷗外が家庭で祝ったクリスマスのエピソードによって紹介します。また、小中学生の合唱団「グラントワ・ユース・コール」の清らかな歌声にのせて、ヨーロッパのクリスマスの伝統を伝える文学作品の朗読もお届けします。

◆出演者プロフィール◆

■ 佐々木 望(ささき のぞむ) 声優

『幽☆遊☆白書』幽助、『AKIRA』鉄雄、『銀河英雄伝説』ユリアンなど多くの作品で主要キャラクターの声を担当。独特の存在感がある声で幅広い役柄を演じ分ける。英検一級、全国通訳案内士資格を有し、英語での吹替も行う。『きのう何食べた?』(よしながふみ原作)、『旅のラゴス』(筒井康隆原作)などの朗読公演で企画・演出・主演を務める。『マチネの終わりに』(平野啓一郎著)、『カササギ殺人事件』(A.ホロヴィッツ著)などオーディオブックの朗読でも好評価。近著に『声優、東大に行く 仕事をしながら独学で合格した2年間の勉強術』(KADOKAWA、2023)。https://nozomusasaki.com

■ 美留町 義雄(びるまち よしお) 大東文化大学 教授

1967年、東京都に生まれる。立教大学文学部ドイツ文学科を卒業し、同大学院文学研究科博士課程(ドイツ文学専攻)を満期退学後、日本学術振興会特別研究員(PD)を経て現職。森鷗外記念会常任理事。専門は日独比較文学・文化研究。著書に『鷗外のベルリン ―交通・衛生・メディア』(水声社、2010)および『軍服を脱いだ鷗外 ―青年森林太郎のミュンヘン』(大修館書店、2018)がある。

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 島根県立石見美術館 ] { 活版 à la carte 過去ログ }