泉屋博古館 京都・鹿ヶ谷

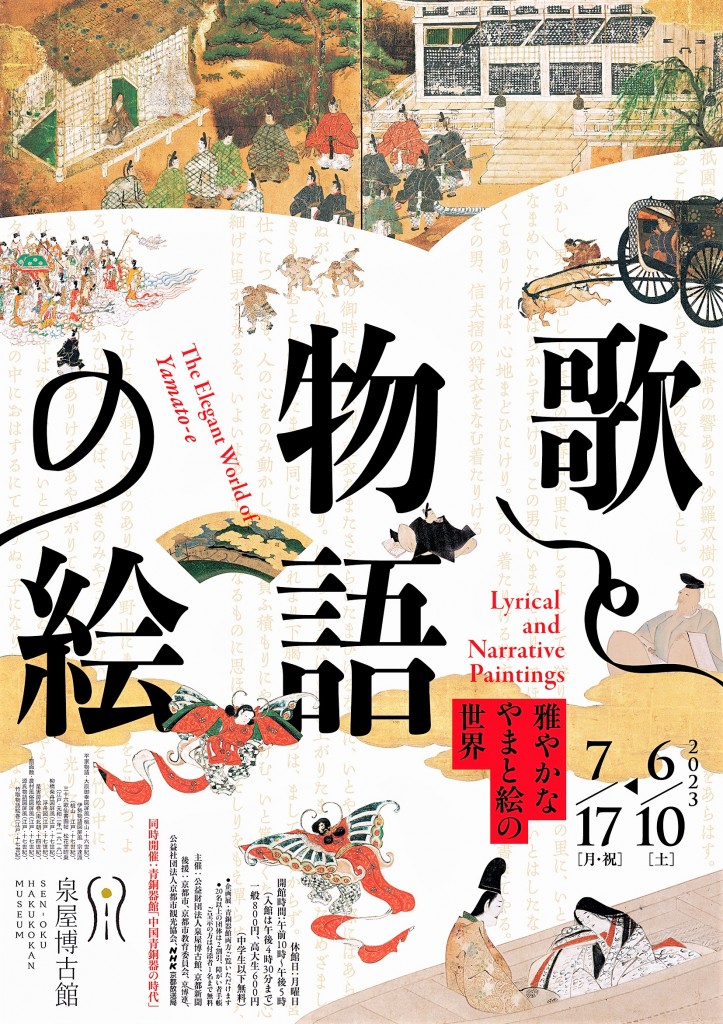

企画展 歌と物語の絵

── 雅やかなやまと絵の世界

会 期 2023年6月10日[土]- 7月17日[月・祝]

休 館 日 月曜日(7月17日は開館)

開館時間 午前10時 - 午後5時(入館は 午後4時30分 まで)

会 場 泉屋博古館(京都・鹿ヶ谷)

606-8431 京都府京都市左京区鹿ケ谷下宮ノ前町24

入 館 料 一 般 800円、高大生 600円、中学生以下 無 料

* 本展覧会の入場料で青銅器館もご覧いただけます

主 催 公益財団法人泉屋博古館、京都新聞

──────────────────────

悲喜こもごもの逸話に、あまたの恋物語、華麗な王朝行事に謎の鳥人間・・・・

絵画がいろどる古典文学の世界をご堪能ください。

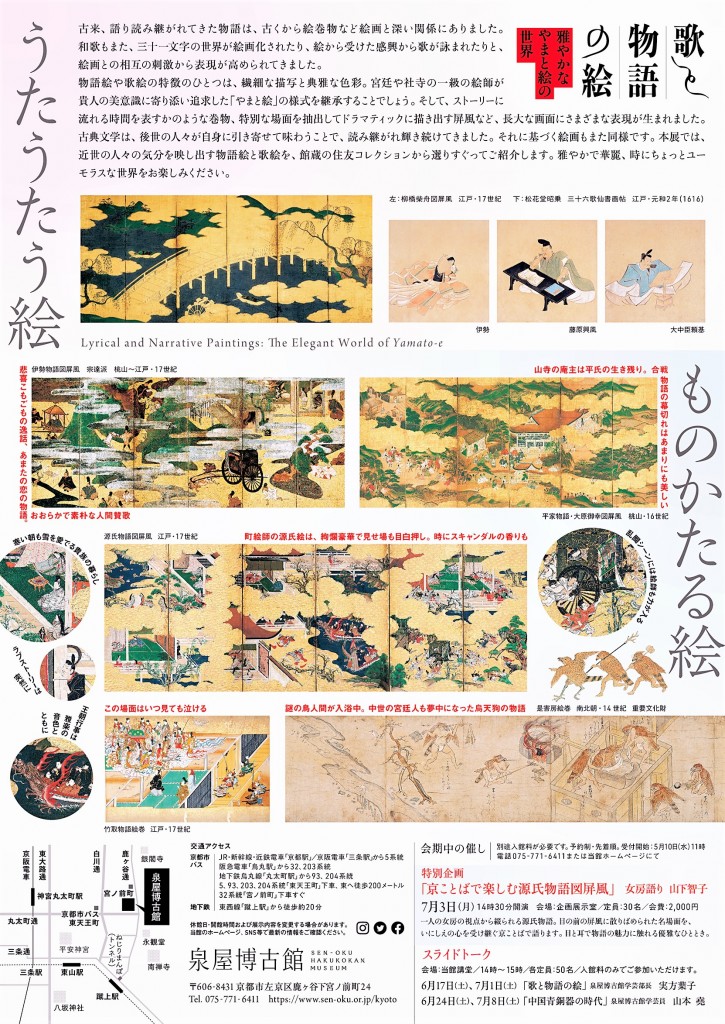

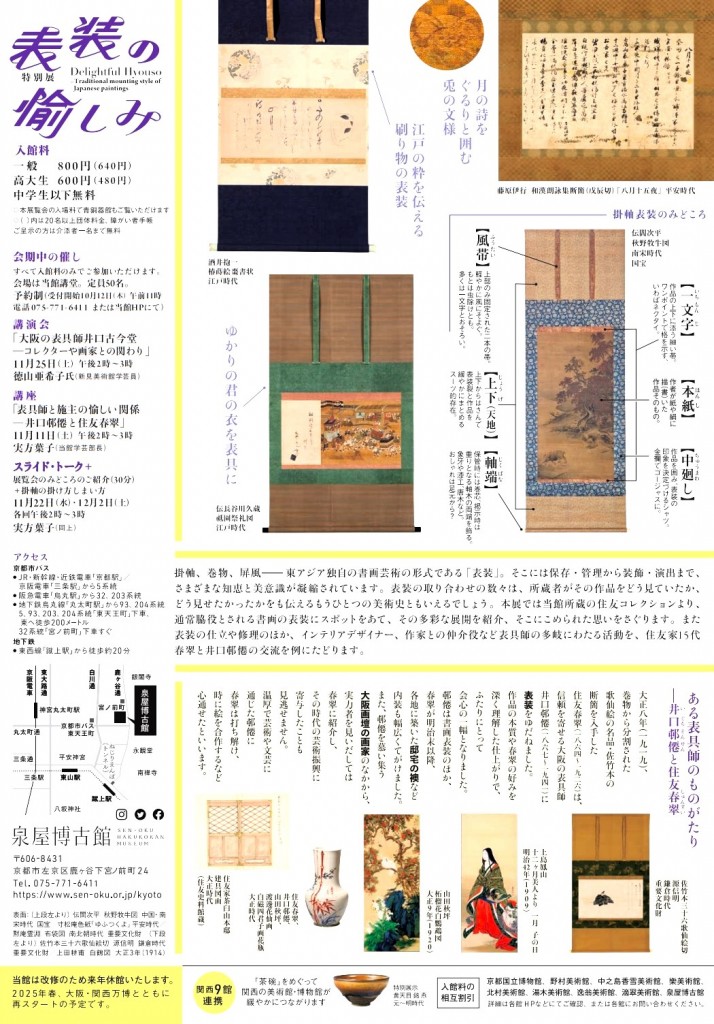

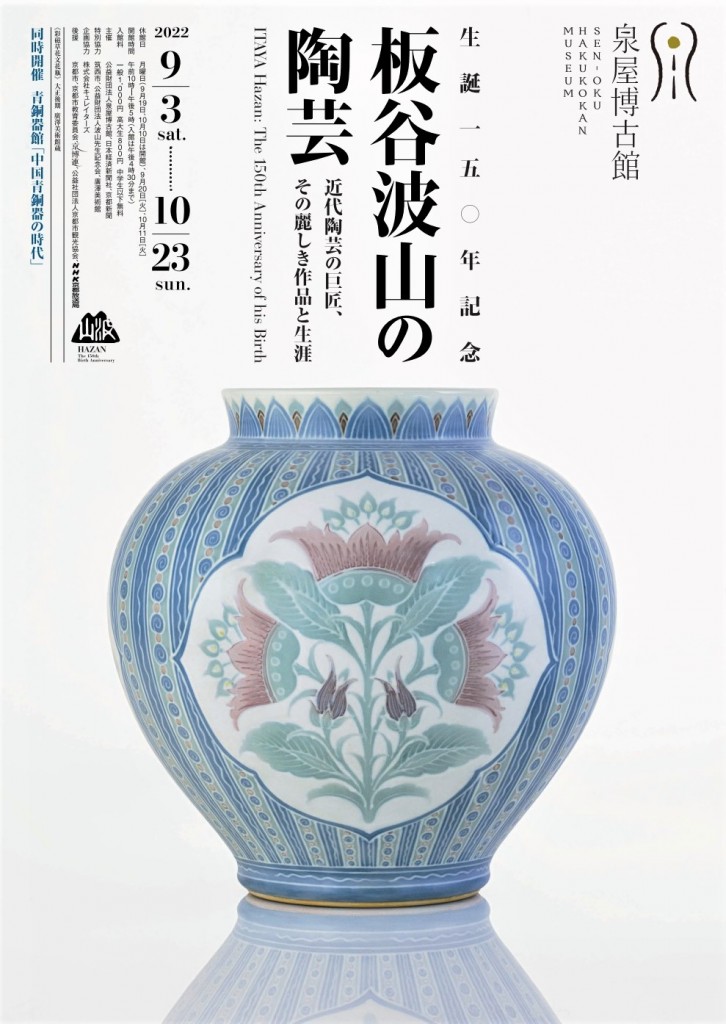

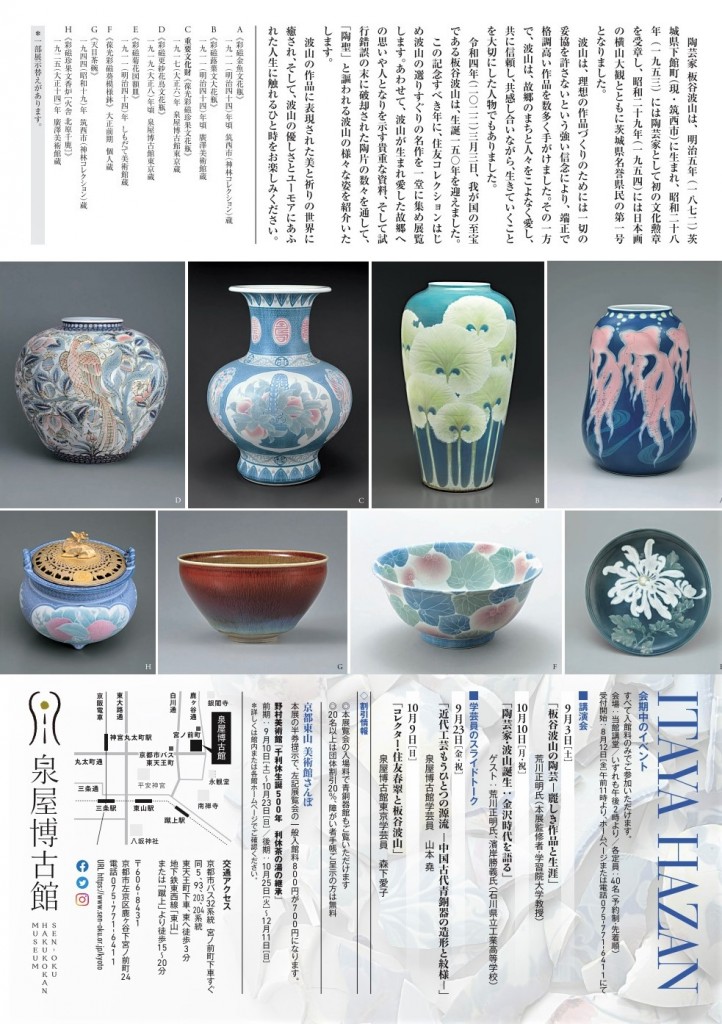

《伊勢物語図屏風》宗達派 上図)右隻 下図)左隻 桃山-江戸・17世紀

《伊勢物語図屏風》宗達派 上図)右隻 下図)左隻 桃山-江戸・17世紀

《平家物語・大原御幸図屏風》 桃山・16世紀

《平家物語・大原御幸図屏風》 桃山・16世紀

《竹取物語絵巻》 江戸・17世紀

《竹取物語絵巻》 江戸・17世紀

《是害房絵巻》南北朝・14世紀 重要文化財

《是害房絵巻》南北朝・14世紀 重要文化財

古来、語り読み継がれてきた物語は、古くから絵巻物など絵画と深い関係にありました。和歌もまた、三十一文字の世界が絵画化されたり、絵から受けた感興から歌が詠まれたりと、絵画との相互の刺激から表現が高められてきました。

物語絵や歌絵の特徴のひとつは、精細な描写と典雅な色彩。宮廷や社寺の一級の絵師が貴人の美意識に寄り添い追求した「やまと絵」の様式を継承することでしょう。そしてストーリーに流れる時間を表すかのような巻物、特別な場面を抽出してドラマティックに描き出す屏風など、長大な画面にさまざまな表現が生まれました。

古典文学は、後世の人々が自身に引き寄せて味わうことで、読み継がれ輝き続けてきました。それに基づく絵画もまた同様です。本展では、近世の人々の気分を映し出す物語絵と歌絵を、館蔵の住友コレクションから選りすぐってご紹介します。雅やかで華麗、時にちょっとユーモラスな世界をお楽しみ下さい。

※ 展示作品の画像は 泉屋博古館(京都) から拝借しました。二次流用などはご遠慮ください。

※ 下掲詳細を確認の上参観を。

[ 詳 細 : 住友コレクション 泉屋博古館 京都・鹿ヶ谷 ]{ 活版 à la carte 泉屋博古館まとめ }