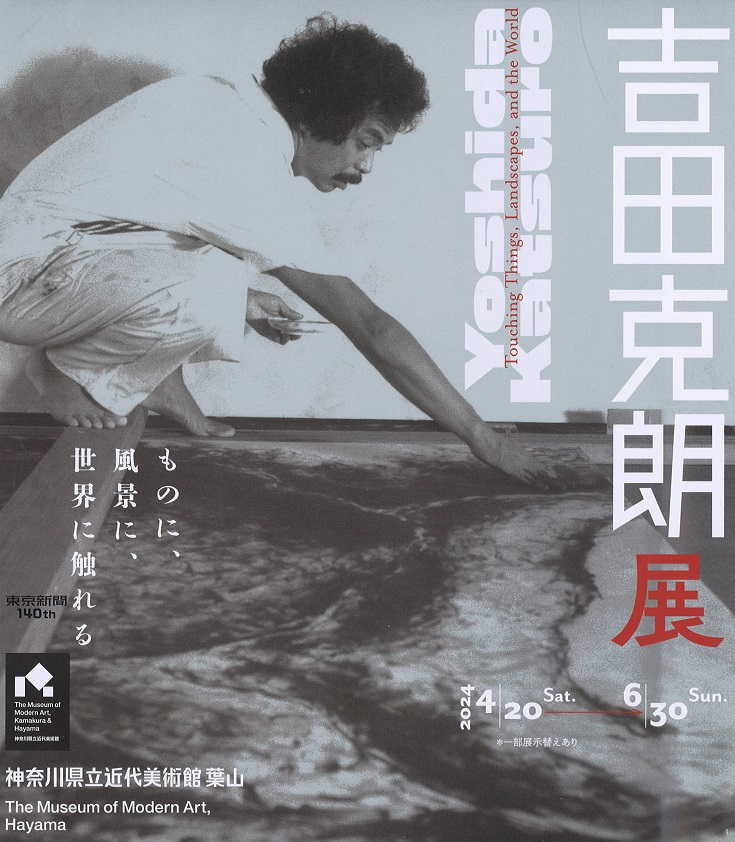

吉田克朗展 ― ものに、風景に、世界に触れる

Yoshida Katsuro: Touching Things, Landscapes, and the World

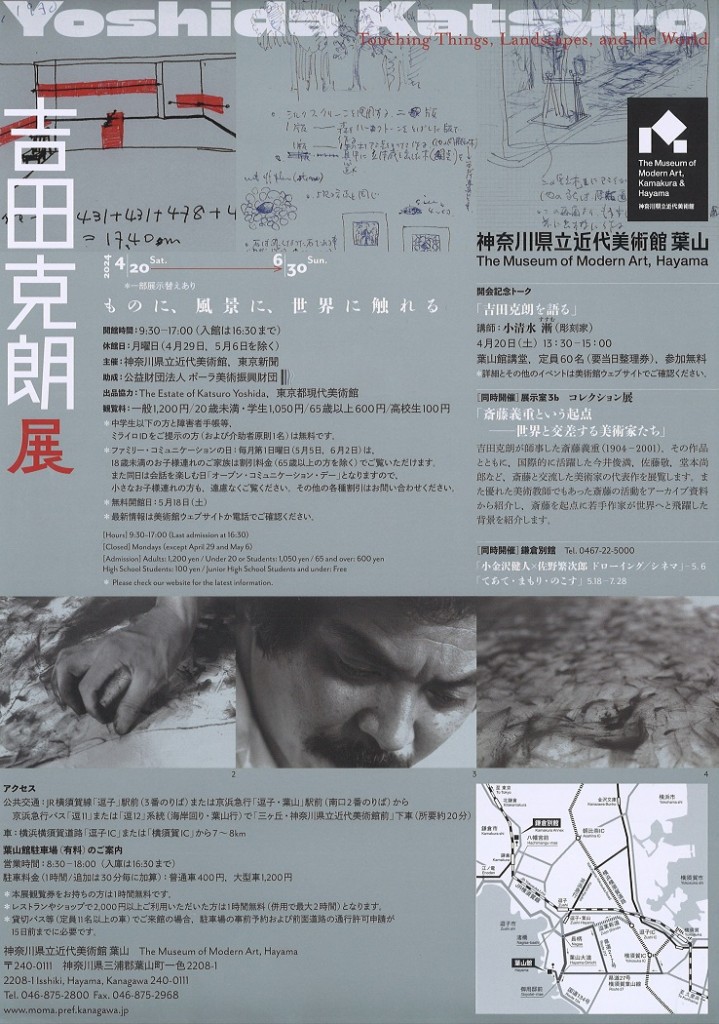

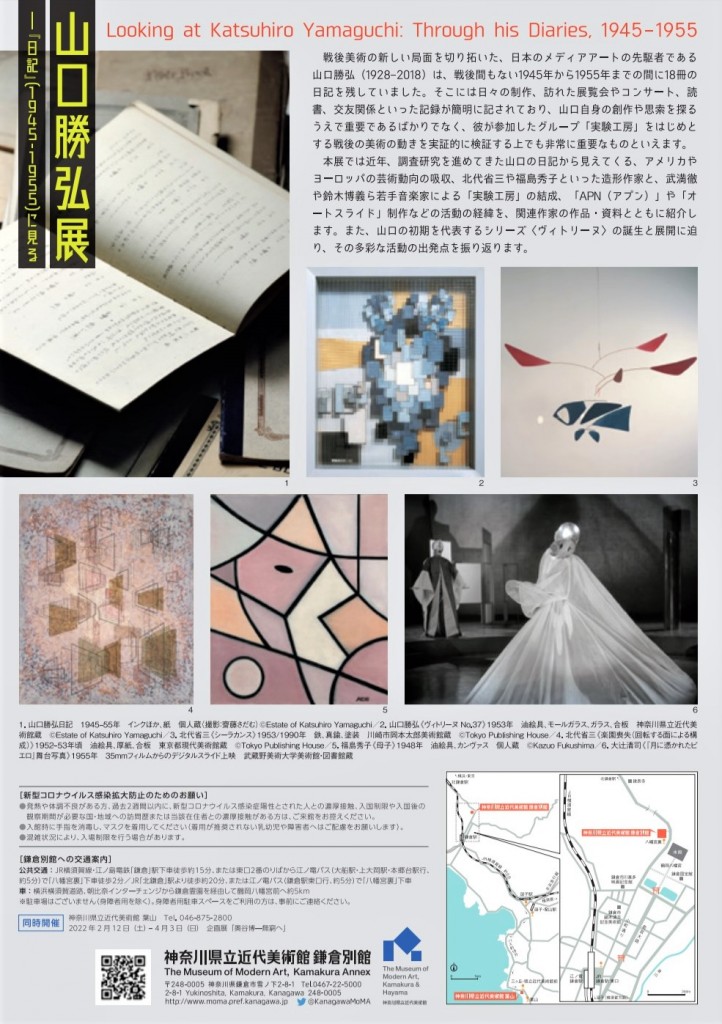

会 期 2024年4月20日[土]-6月30日[日] ※ 一部展示替えあり

会 場 神奈川県立近代美術館 葉山

〠 240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色2208-1 電話:046-875-2800(代表)

休 館 日 月曜(4月29日、5月6日を除く)

開催時間 午前9時30分 – 午後5時(入館は 午後4時30分 まで)

観 覧 料 一 般 1,200円、20歳未満・学生 1,050円、65歳以上 600円、高校生 100円

* 中学生以下と障害者手帳等をお持ちの方(および介助者原則1名)は無料です。

* 各種割引、優待情報などは 下掲詳細公式サイトをご参照ください。

主 催 神奈川県立近代美術館、東京新聞

──────────────────────

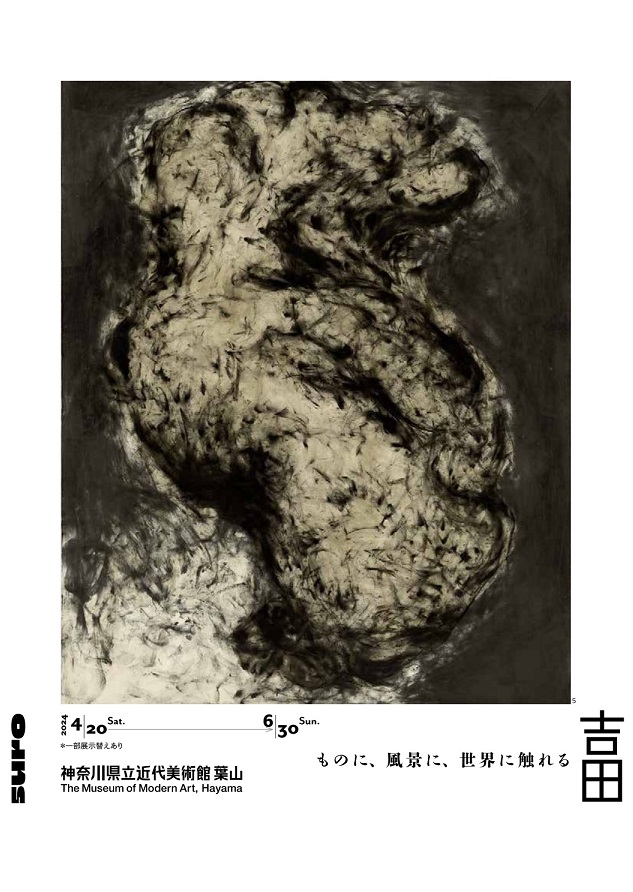

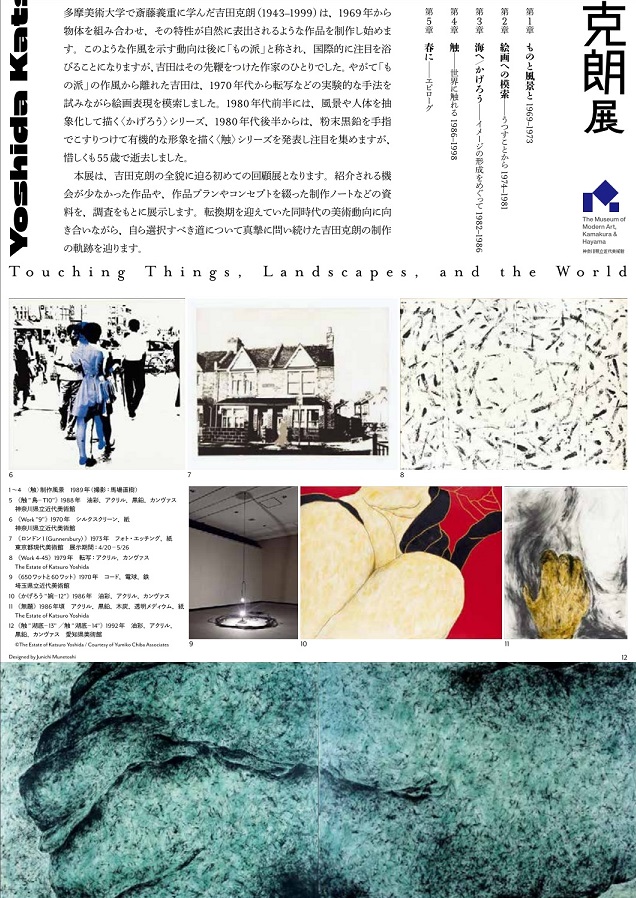

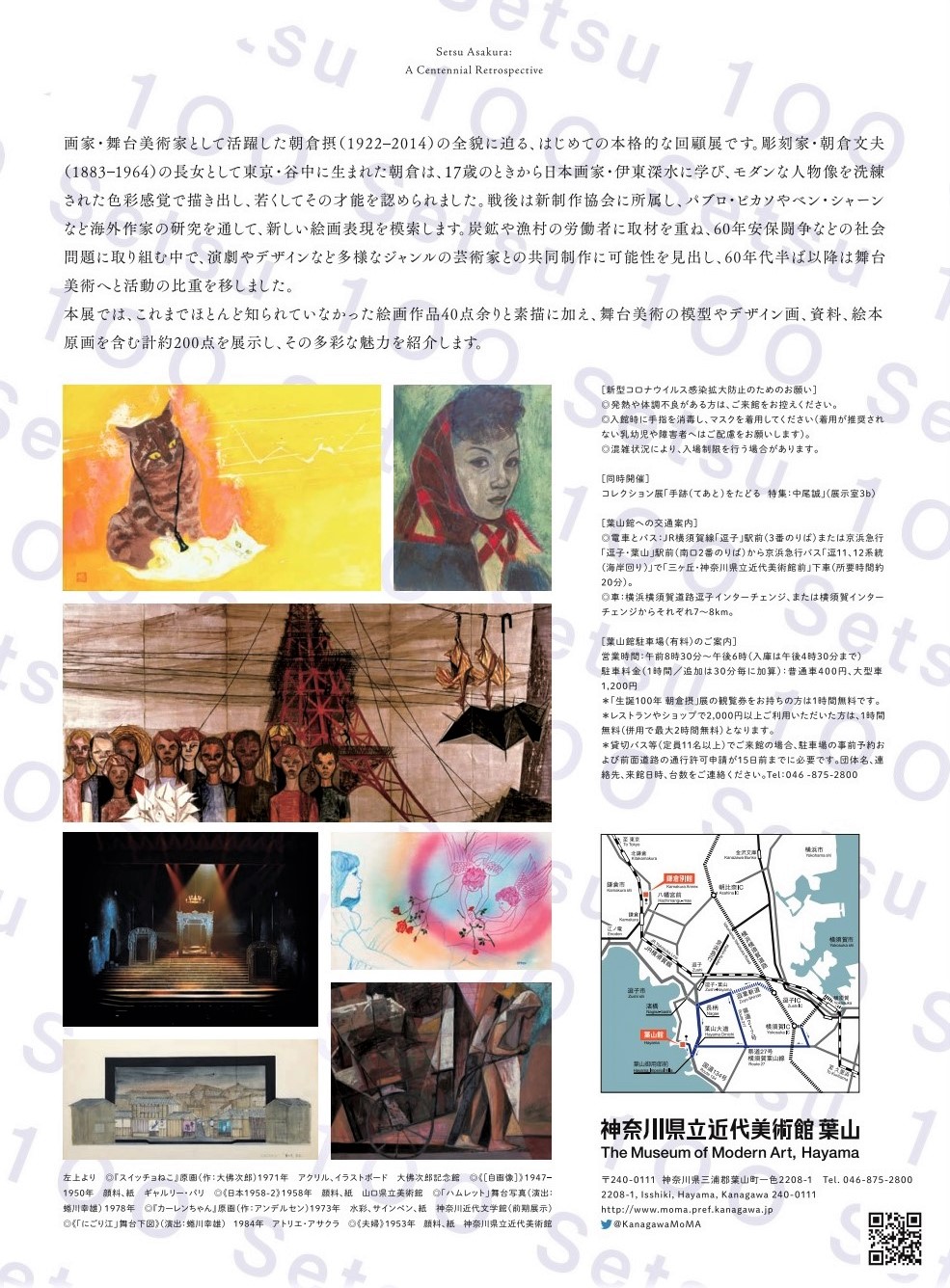

多摩美術大学で斎藤義重に学んだ吉田克朗(1943-1999)は、1969年から物体を組み合わせ、その特性が自然に表出されるような作品を制作し始めます。このような作風を示す動向は後に「もの派」と称され、国際的に注目を浴びることになりますが、吉田はその先鞭をつけた作家のひとりでした。やがて「もの派」の作風から離れた吉田は、1970年代から転写などの実験的な手法を試みながら絵画表現を模索しました。1980年代前半には、風景や人体を抽象化して描く〈かげろう〉シリーズ、1980年代後半からは、粉末黒鉛を手指でこすりつけて有機的な形象を描く〈触〉シリーズを発表し注目を集めますが、惜しくも55歳で逝去しました。

本展は、吉田克朗の全貌に迫る初めての回顧展となります。これまでほとんど紹介されてこなかった作品や、作品プランやコンセプトを綴った制作ノートなどの資料を、調査をもとに展示します。転換期を迎えていた同時代の美術動向に向き合いながら、自ら選択すべき道について真摯に問い続けた吉田克朗の制作の軌跡を辿ります。

展覧会の見どころ

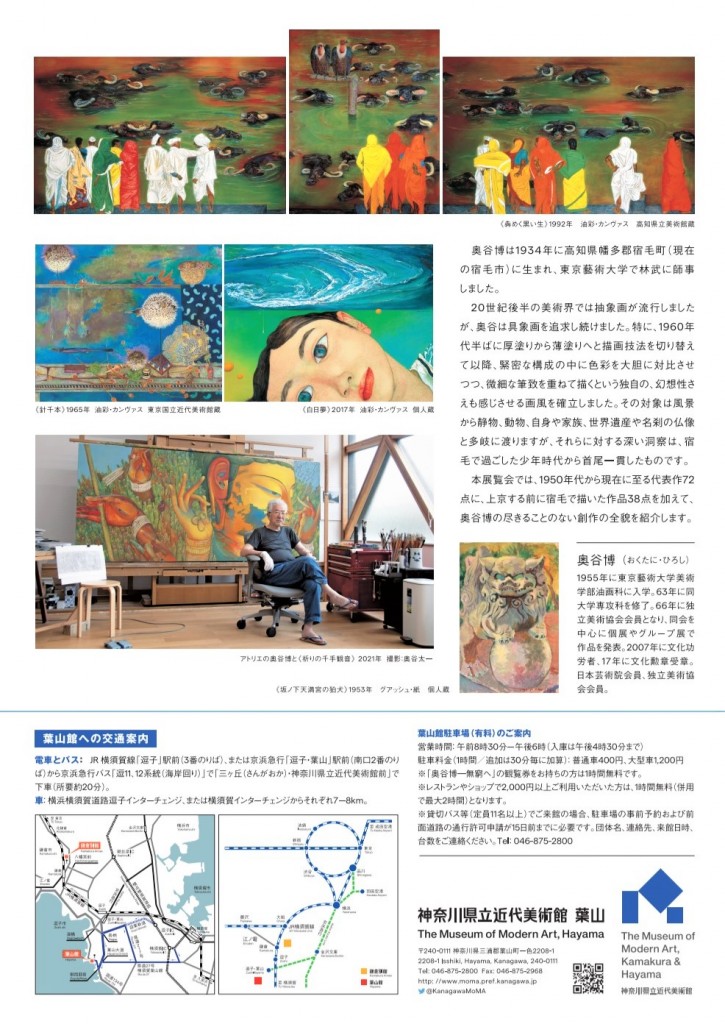

1.吉田克朗の全貌に迫る初めての回顧展

代表的な立体作品、油彩、版画を網羅するとともに、重要なドローイング作品を取り上げ、作品・資料約170点、全5章の構成で吉田克朗の制作の軌跡を辿ります。

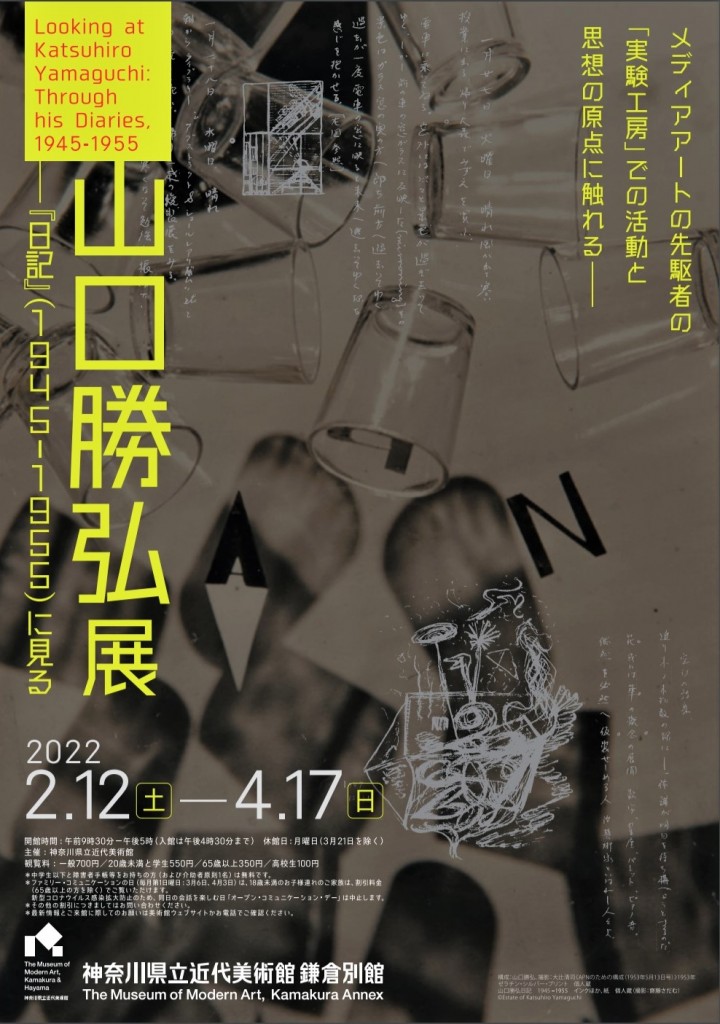

2.「もの派」時代の再検証

「もの派」の中心作家の一人だった吉田克朗。その初期作品《Cut-off (Paper Weight)》(1969年)、《Cut-off (Hang)》(1969年)を再制作し、作品プランやコンセプトを綴った制作ノートなどの資料とともに紹介し、吉田の「もの派」時代を再検証します。

吉田克朗略年譜

1943年 埼玉県深谷市に生まれる。

1964年 多摩美術大学絵画科に入学。66年から斎藤義重教室に入る。

1968年 多摩美術大学卒業。「もの派」の動向の起点になったといわれている関根伸夫の

《位相―大地》の制作を小清水漸とともに手伝う。

1970年 「第1回ソウル国際版画ビエンナーレ」(徳寿宮現代美術館)で大賞を受賞(出品作品:

《Work “9”》ほか3点)。

1971年 今榘子と結婚。以後、死去するまで鎌倉を拠点に活動する。「第7回パリ青年ビエンナーレ」(パルク・フローラル)に選出され渡仏。

1973年 文化庁芸術家在外研修員として渡英。約1年間、ロンドンに滞在。

1986年 「前衛芸術の日本 1910-1970展」(ポンピドゥー・センター)に出品。

1988年 「もの派展」(ローマ大学付属現代美術館)に出品。

1992年 明星大学日本文化学部講師となる(1993年より教授)。「今日の作家たちⅣ- ‘92

山本正道・吉田克朗展」(神奈川県立近代美術館[旧鎌倉館]開催。)

1997年 武蔵野美術大学造形学部教授となる。

1999年 食道がんのため逝去(享年55)。

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 神奈川県立近代美術館 葉山 ]