高島屋史料館 TOKYO

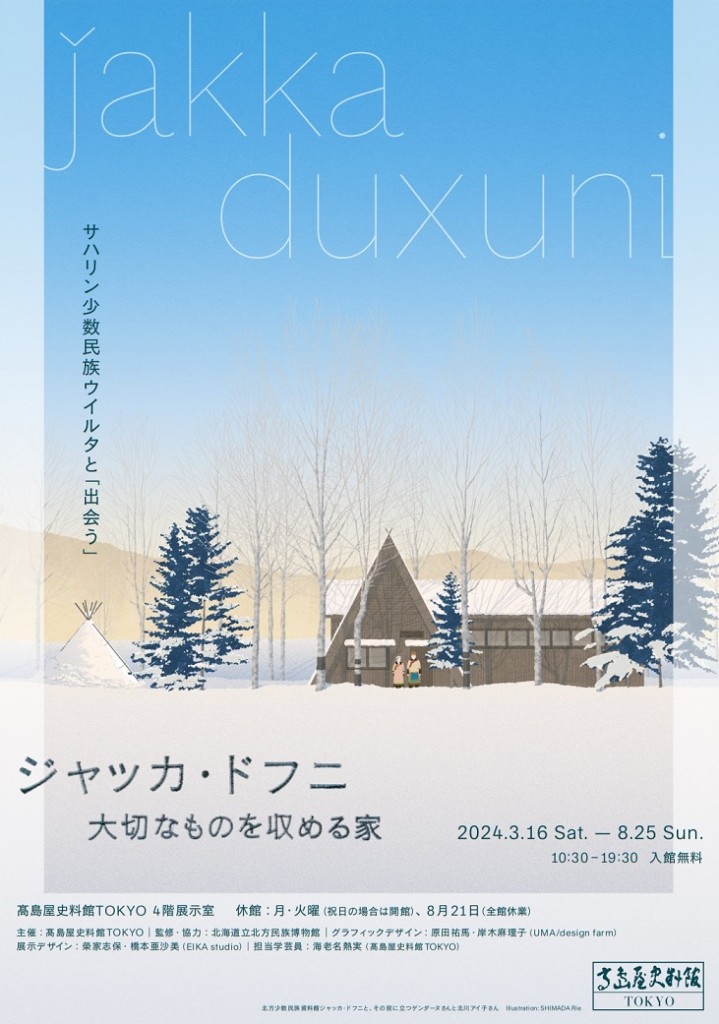

企画展 ジャッカ・ドフニ 大切なものを収める家

── サハリン少数民族ウイルタと「出会う」

会 期 2024年3月16日[土]- 8月25日[日]

開館時間 10:30 - 19:30

入 館 料 無 料

会 場 高島屋史料館 TOKYO 4F 展示室

〠 103-8265 東京都中央区日本橋2-4-1 TEL:03-3211-4111(代表)

休 館 日 月・火曜日(祝日の場合は開館)、8月21日(全館休業日)

監修・協力 北海道立北方民族博物館

主 催 高島屋史料館 TOKYO

──────────────────────

かつて、北海道のオホーツク海に面した網走の地に「ジャッカ・ドフニ」*と呼ばれたサハリン少数民族の資料館がありました。「ジャッカ・ドフニ」とは、ウイルタ語で「大切なものを収める家」を意味し、ウイルタを中心に、ニブフ、樺太アイヌといった、サハリンに暮らした少数民族の生活文化を伝えた稀有な私設資料館です。この「ジャッカ・ドフニ」は2012年、多くの人に惜しまれながら約35年にわたる活動に終止符を打ちます。その後、そこで所蔵されていた資料の全てが、北海道立北方民族博物館に引き継がれました。本展は、この「ジャッカ・ドフニ」の所蔵資料をまとまって東京で展示公開するはじめての機会となります。

1905年、それまでロシア領だったサハリン島は、日露戦争後のポーツマス条約締結により、北緯50度以南が日本領と定められます。このことは、サハリン島に暮らした少数民族に大きな影響を与え、それまでの生活慣習を一変させました。また、サハリン少数民族はアジア・太平洋戦争にも巻き込まれ、なかには終戦後にシベリアへ抑留される人もいました。さらには、さまざまな事情から、住み慣れた地を離れて日本への移住を決断せざるを得ない人もいたのです。「ジャッカ・ドフニ」設立に尽力したウイルタのゲンダーヌ(日本名:北川源太郎)さんはその一人です。

このようにウイルタをはじめとするサハリン少数民族は、自らの意思とは無関係に、近代が設定した国境や国籍といった枠組みの中に取り込まれてきました。しかし、そうしたサハリン少数民族の歴史や文化が、今日、十分に知られているとは言い難いでしょう。

本展は、前述のゲンダーヌさんが初代館長として残した「ジャッカ・ドフニ」を通して、ウイルタとその文化に出会う場にしたいと思います。そして、ウイルタと「出会う」ことが、他者あるいは自らの文化に対してより一層理解を深め、さらに、私たちが生きる世界が多元的で、複雑な交差性のもとにあるということを再認識する一助となれれば幸いです。

*「ジャッカ・ドフニ」の正式名称は北方少数民族資料館ジャッカ・ドフニです。

▶ イベントの最新情報は Peatix ページ をご覧ください。

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 高島屋史料館 TOKYO ]