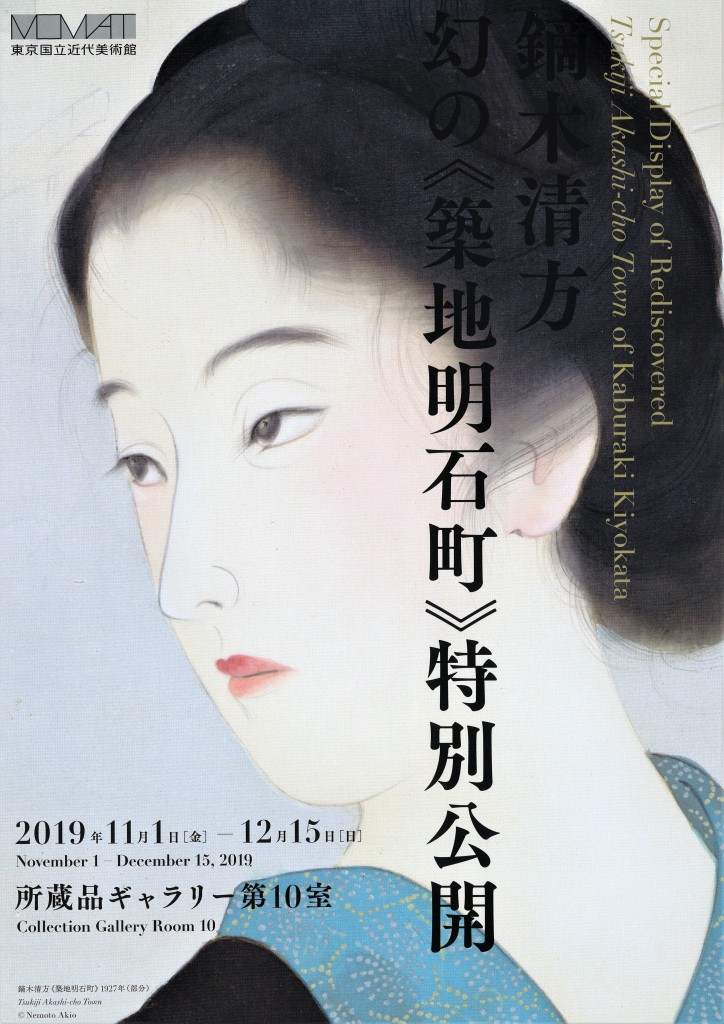

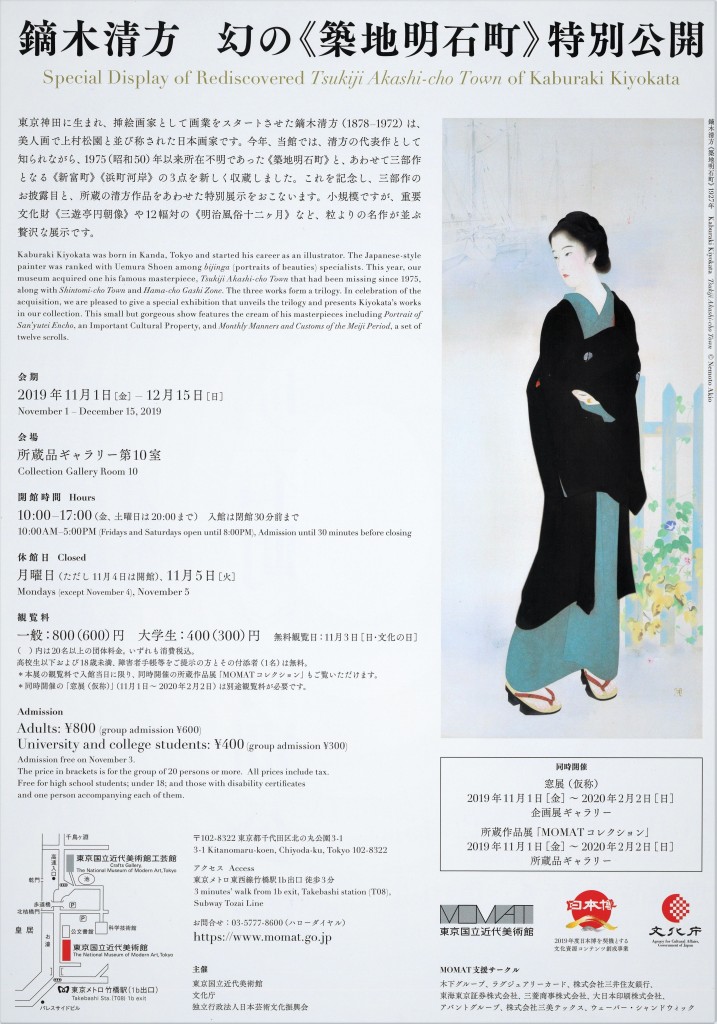

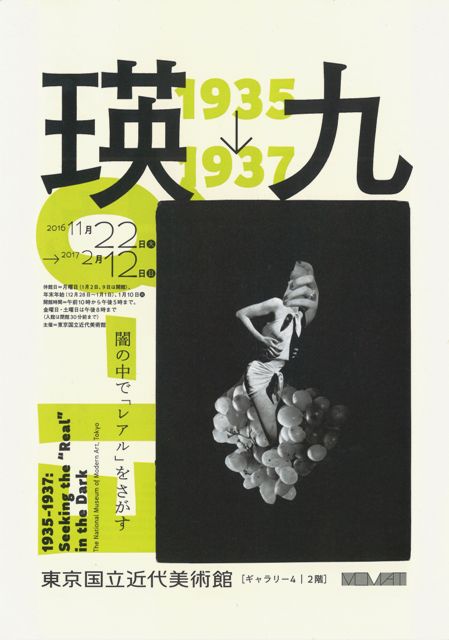

東京国立近代美術館

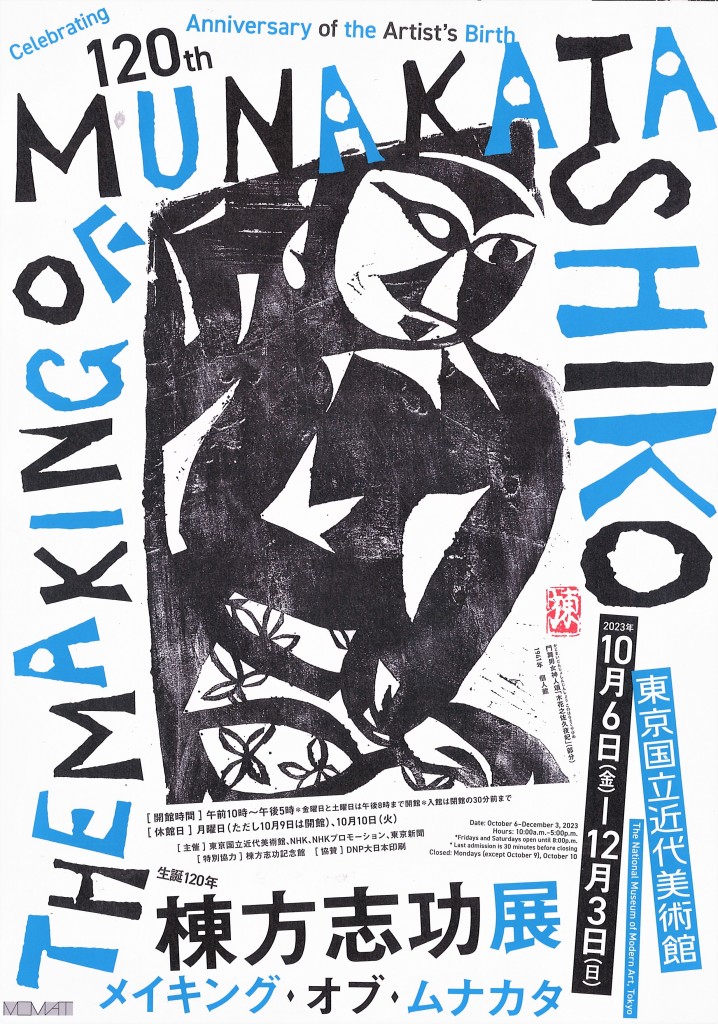

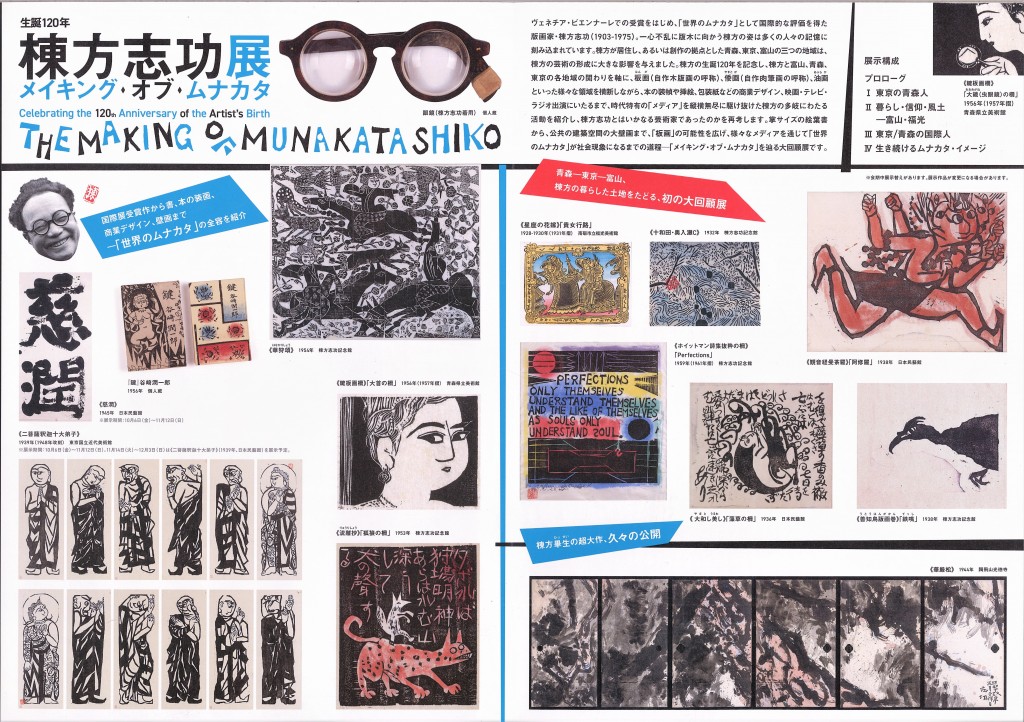

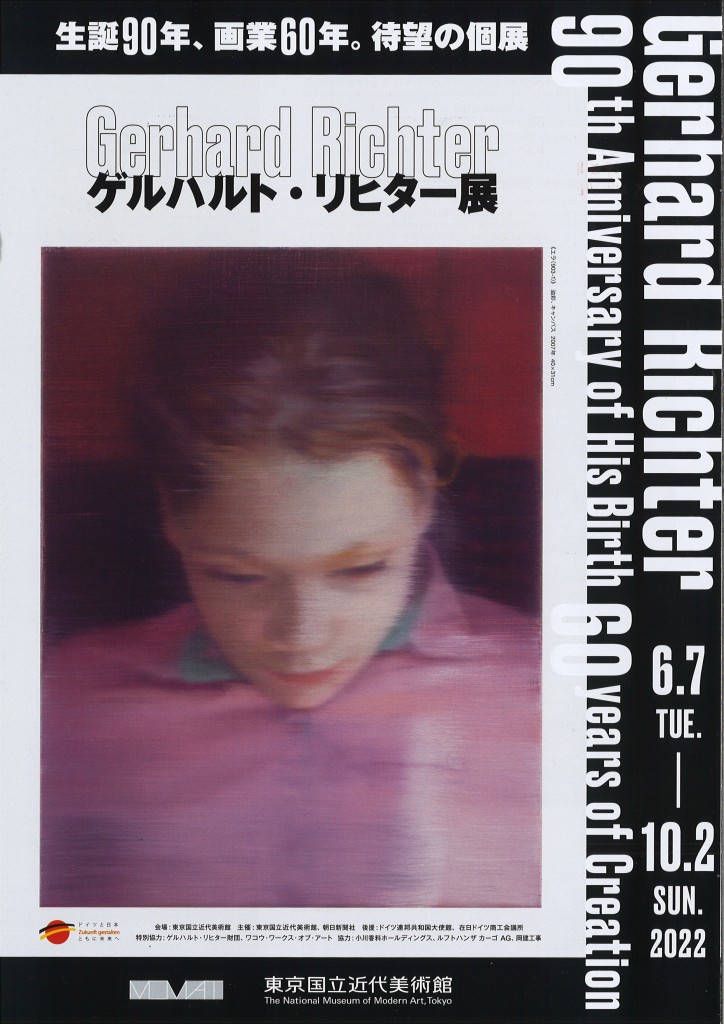

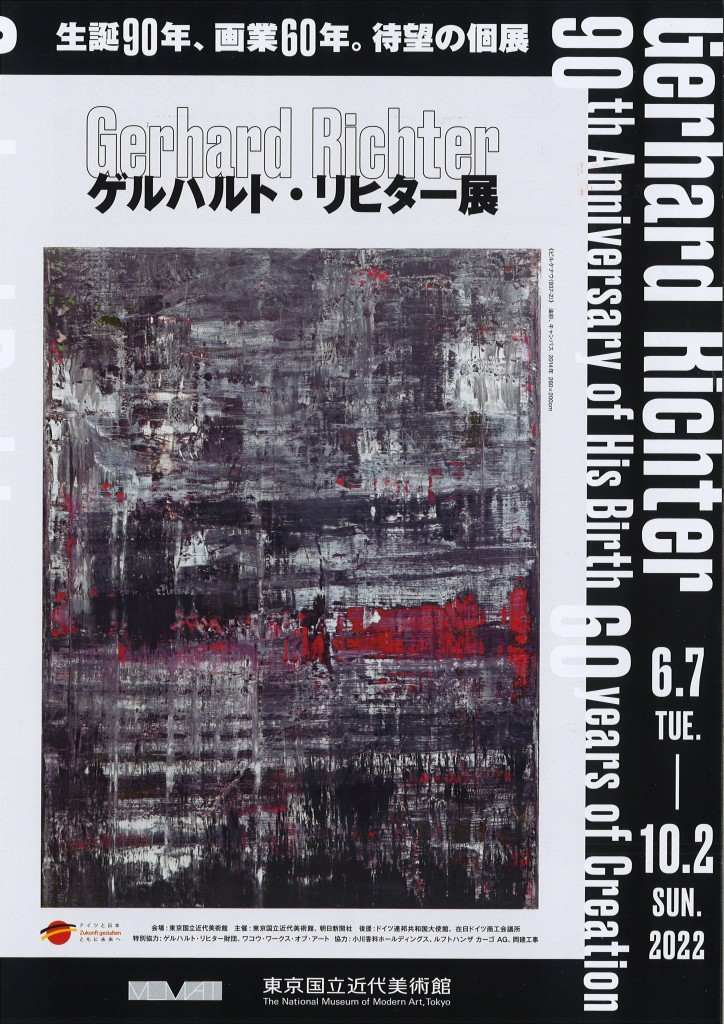

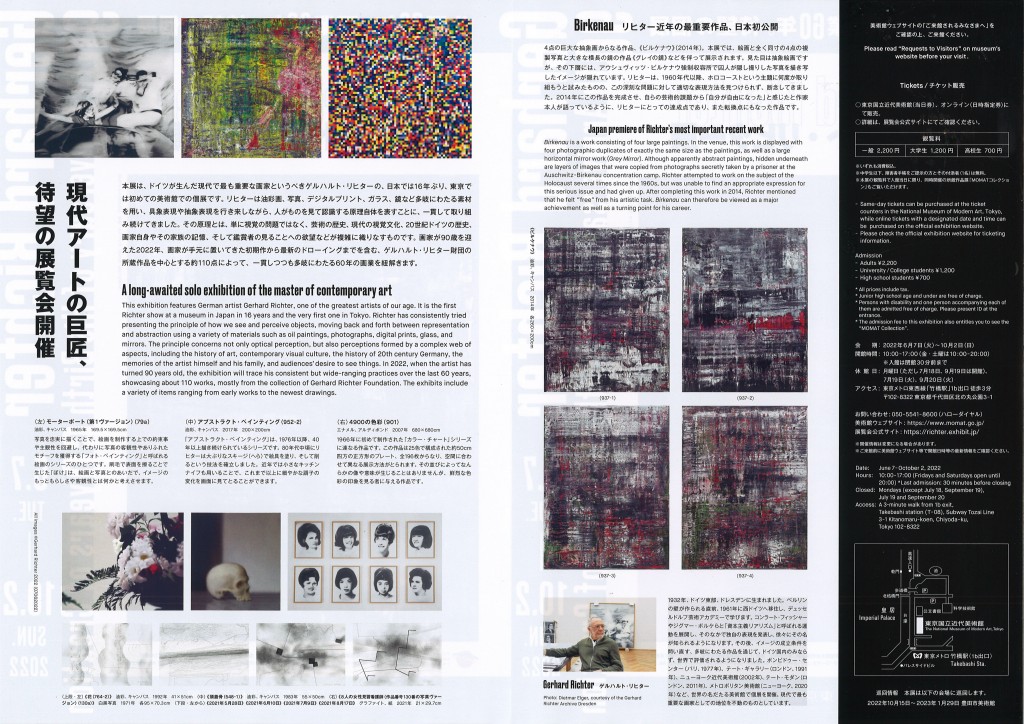

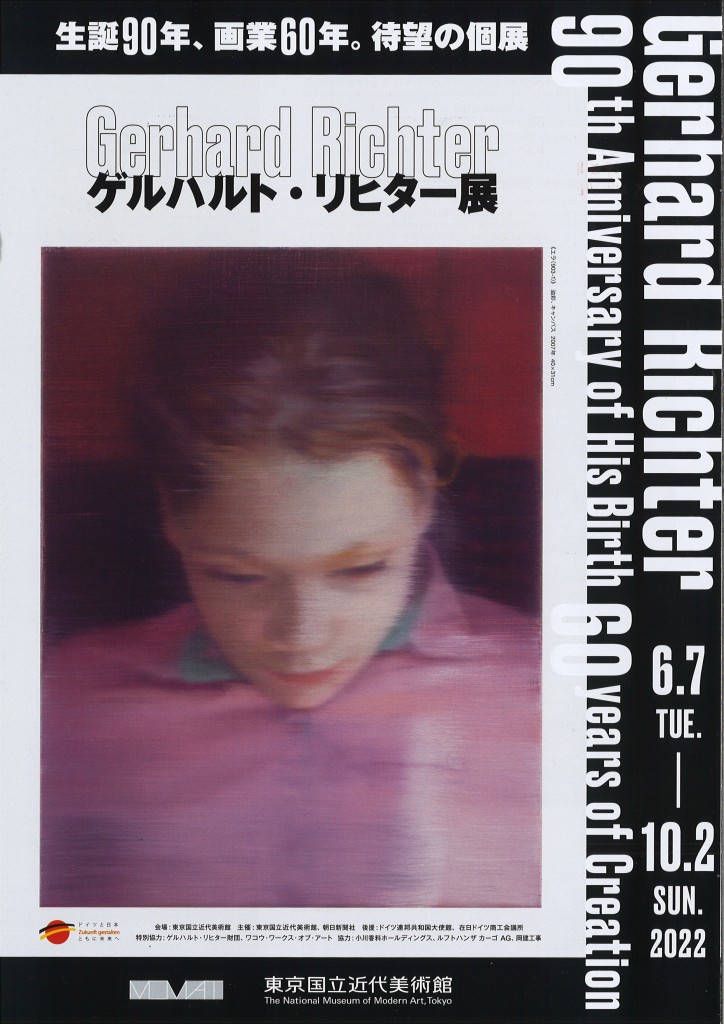

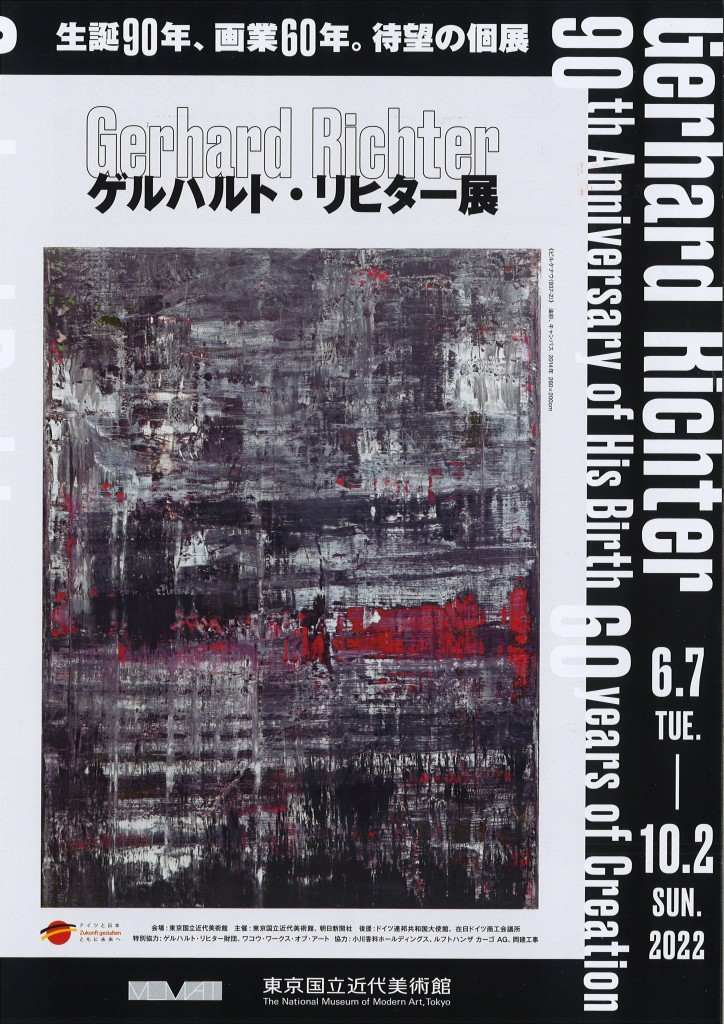

企画展 ゲルハルト・リヒター展

会 期 2022年6月7日[火]-10月2日[日]

会 場 東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー

〒102-8322 千代田区北の丸公園3-1

休 館 日 月曜日(ただし7月18日、9月19日は開館)、7月19日[火]、9月20日[火]

開館時間 10:00-17:00(金曜・土曜は 10:00-20:00) * 入館は閉館30分前まで

観 覧 料 一 般 2,200円、大学生 1,200円、高校生 700円、

中学生以下、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は 無 料。

主 催 東京国立近代美術館、朝日新聞社

──────────────

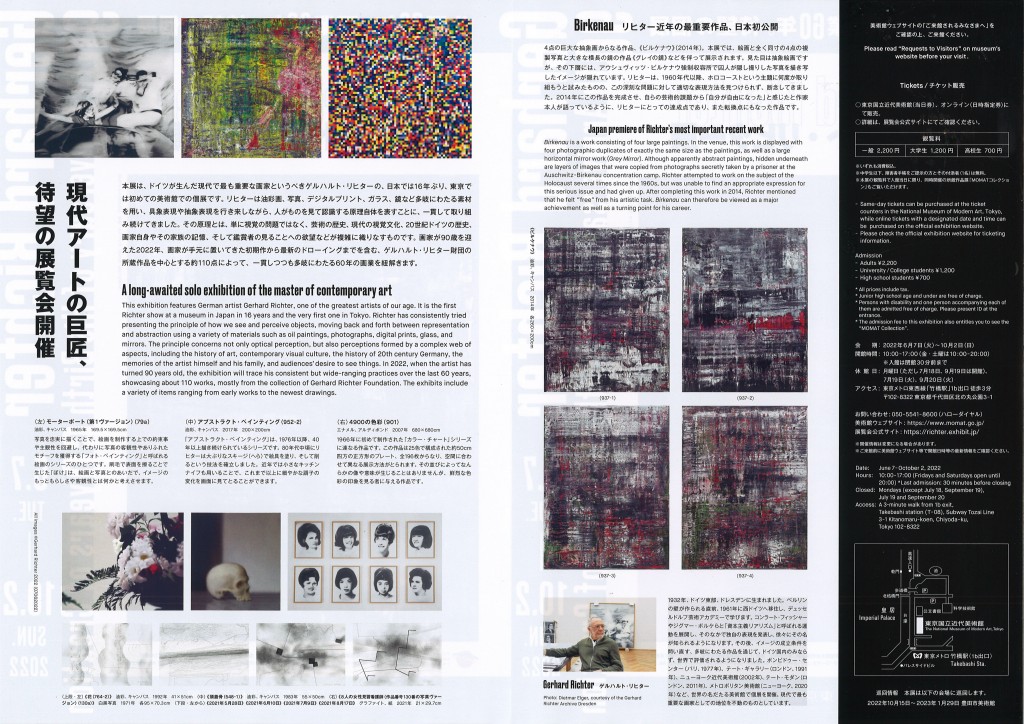

ドイツ・ドレスデン出身の現代アートの巨匠、ゲルハルト・リヒター(1932- )。リヒターは油彩画、写真、デジタルプリント、ガラス、鏡など多岐にわたる素材を用い、具象表現と抽象表現を行き来しながら、人がものを見て認識するという原理に、一貫して取り組み続けてきました。

画家が90歳を迎えた今年2022年、本展では画家が手元に置いてきた初期作から最新のドローイングまでを含む約110点によって、一貫しつつも多岐にわたる 60 年の画業を紐解きます。

日本では 16 年ぶり、東京では初となる美術館での個展です。

ゲルハルト・リヒター(Gerhard Richter)

1932年、ドイツ東部、ドレスデン生まれ。ベルリンの壁が作られる直前、1961年に西ドイツへ移住し、デュッセルドルフ芸術アカデミーで学ぶ。コンラート・フィッシャーやジグマー・ポルケらと「資本主義リアリズム」と呼ばれる運動を展開し、そのなかで独自の表現を発表し、徐々にその名が知られるように。

1932年、ドイツ東部、ドレスデン生まれ。ベルリンの壁が作られる直前、1961年に西ドイツへ移住し、デュッセルドルフ芸術アカデミーで学ぶ。コンラート・フィッシャーやジグマー・ポルケらと「資本主義リアリズム」と呼ばれる運動を展開し、そのなかで独自の表現を発表し、徐々にその名が知られるように。

その後、イメージの成立条件を問い直す、多岐にわたる作品を通じて、ドイツ国内のみならず、世界で評価されるようになる。

ポンピドゥー・センター(パリ、1977年)、テート・ギャラリー(ロンドン、1991年)、ニューヨーク近代美術館(2002年)、テート・モダン(ロンドン、2011年)、メトロポリタン美術館(ニューヨーク、2020年)など、世界の名だたる美術館で個展を開催。現代で最も重要な画家としての地位を不動のものとしている。

Photo : Dietmar Elger, courtesy of the Gerhard Richter Archive Dresden

© Gerhard Richter 2022 (07062022)

展覧会の見どころ

1.現代アートの巨匠、待望の大規模個展

リヒターの日本の美術館での個展は、2005-2006年にかけて金沢21世紀美術館・DIC川村記念美術館で開催されて以来、実に16年ぶり。また東京の美術館での大規模な個展は今回が初めてとなります。

2.最新作を含むリヒター所蔵の作品で、60年におよぶ作家の画業をたどる

世界のアートシーンで常に注目を集めてきたリヒター。彼が手放さず大切に手元に置いてきた財団コレクションおよび本人所蔵作品を中心に、最新作のドローイングを含む貴重な作品約110点が、初めて一堂に会します。これらの多様な作品を通じて、2022年に90歳を迎えたリヒターの、60年におよぶ画業をたどります。

3.近年の大作《ビルケナウ》、日本初公開

幅2メートル、高さ2.6メートルの作品4点で構成される巨大な抽象画《ビルケナウ》は、ホロコーストを主題としており、近年の重要作品とみなされています。出品作品のなかでも最大級の絵画作品である本作が、この度、日本で初めて公開されます。

会場では、初期のフォト・ペインティングからカラーチャート、グレイ・ペインティング、アブストラクト・ペインティング、オイル・オン・フォト、そして最新作のドローイングまで、リヒターがこれまで取り組んできた多種多様な作品を紹介。特定の鑑賞順に縛られず、来場者が自由にそれぞれのシリーズを往還しながら、リヒターの作品と対峙することができる空間を創出します。

※ 感染症予防対応実施中。下掲詳細を確認の上参観を。

[ 詳細 : 東京国立近代美術館 特設サイト ]

{新宿餘談}

{新宿餘談}

東京近美でリヒター展をやるらしい……、と話題にしたら、リヒター・ファンの知人が、主人公はあきらかに ゲルハルト・リヒター なのに、ほかの登場人物ともども名前が変えてあって、虚実綯い交ぜながら、面白い映画があると教えてくれた。

それが映画『ある画家の数奇な運命』で、3時間ほどの長編映画だった。わが国でも劇場公開はほぼ終え、地上波・衛星テレビでも 数局で公開されたらしい。

アマゾン prime ビデオ では、レンタルも販売もされている。筆者は U-next 字幕版ビデオ『ある画家の数奇な運命』── 世界屈指のアーティスト、ゲルハルト・リヒターの半生にイマジネーションを得た感動作|2018年|ドイツ|189分 をパソコン画面上で見た。妙な時代になったものだ。

【 参考:YouTube 映画『ある画家の数奇な運命』本編映像 予告編 03:25 】

映画『ある画家の数奇な運命』公式サイト

Introduction

現代美術界の巨匠をモデルに 苦悩と悲しみを希望と喜びに変えた半生を描き、

観る者すべてに勇気をくれる感動作

長編映画監督デビュー作『善き人のためのソナタ』でアカデミー賞®外国語映画賞を受賞したフロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク監督の、祖国ドイツの歴史の闇と、芸術の光に迫る最新作。第75回ヴェネツィア国際映画祭コンペティション部門で高評価を獲得し、第91回アカデミー賞®外国語映画賞にノミネートされた。

──────────────

主人公・クルトのモデルは、オークションに出品すれば数十億円の価格がつくことで知られる、現代美術界の巨匠、ゲルハルト・リヒター。監督がリヒターに映画化を申し込んだところ、1か月にわたっての取材が許された。ただし映画化の条件は、登場人物の名前は変えて、何が事実か事実でないかは、互いに絶対に明かさないこと。そんなミステリアスな契約のもと、観る者のイマジネーションをさらに膨らませる作品が誕生した。

クルトの苦悩と葛藤は、信じるものに向き合い、命をもかけることで、希望と喜びへと昇華していく。今日の悲しみを、未来の幸福へと変える術があることを、美しい絵画と共に見せてくれる感動の物語。

東京国立近代美術館

東京国立近代美術館 ☆ 活版アラカルト掲載図版のほとんどは 図版画面をクリック or タップすると拡大表示されます ☆

☆ 活版アラカルト掲載図版のほとんどは 図版画面をクリック or タップすると拡大表示されます ☆