東京都写真美術館

東京都写真美術館

2F 展示室

今森光彦 にっぽんの里山

開催期間 2024年6月20日[木]- 9月29日[日]

会 場 東京都写真美術館 2F 展示室

〠 153-0062 東京都目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内

TEL 03-3280-0099

休 館 日 毎週月曜日(月曜日が祝休日の場合は開館し、翌平日休館)

料 金 一 般 700円 / 学 ⽣ 560円 / 中⾼⽣・65歳以上 350円

* チケット各種割引・優待情報、関連イベント情報などは下掲詳細参照

主 催 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都写真美術館

──────────────────────

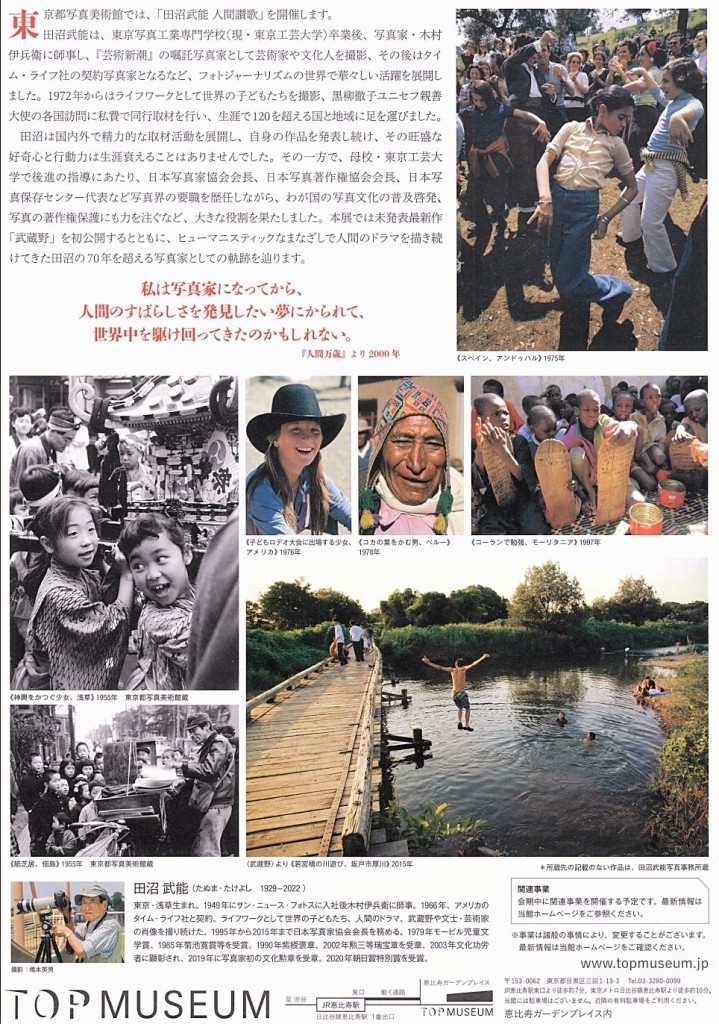

世界の熱帯雨林、砂漠から、国内の自然環境まで、自然と人との関わりをテーマに美しい映像と親しみやすい文章で伝えつづける今森光彦。東京都写真美術館では、自然写真家・今森光彦の「にっぽんの里山」を開催します。

幼いころから昆虫の生態と美しさに魅力された今森は、世界中の昆虫を求めて精力的に取材活動をつづけ、既成の生態写真にとらわれない独特な自然観に基づく作品は、内外で高い評価を得ています。また、故郷である琵琶湖周辺を中心とした「里山」と呼ばれる空間を見つめつづけ、自然と人との絶妙なバランスで生み出される里山を映像化してきました。本展覧会は今森が出会った日本全国200カ所以上の里山の中から、厳選した作品を紹介するシリーズ最新作です。

里山をめぐる今森の旅は、自然と人が調和する空間を鮮やかに浮かび上がらせ、美しく多様性に富んだこの国の自然に気づかせてくれることでしょう。今森光彦のライフワーク、里山シリーズの全貌が解き明かされる「にっぽんの里山」にご期待ください。

※ 事業は諸般の事情により変更することがございます。 あらかじめご了承ください。

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 東京都写真美術館 日時指定チケット購入先-外部サイト ]