世田谷美術館

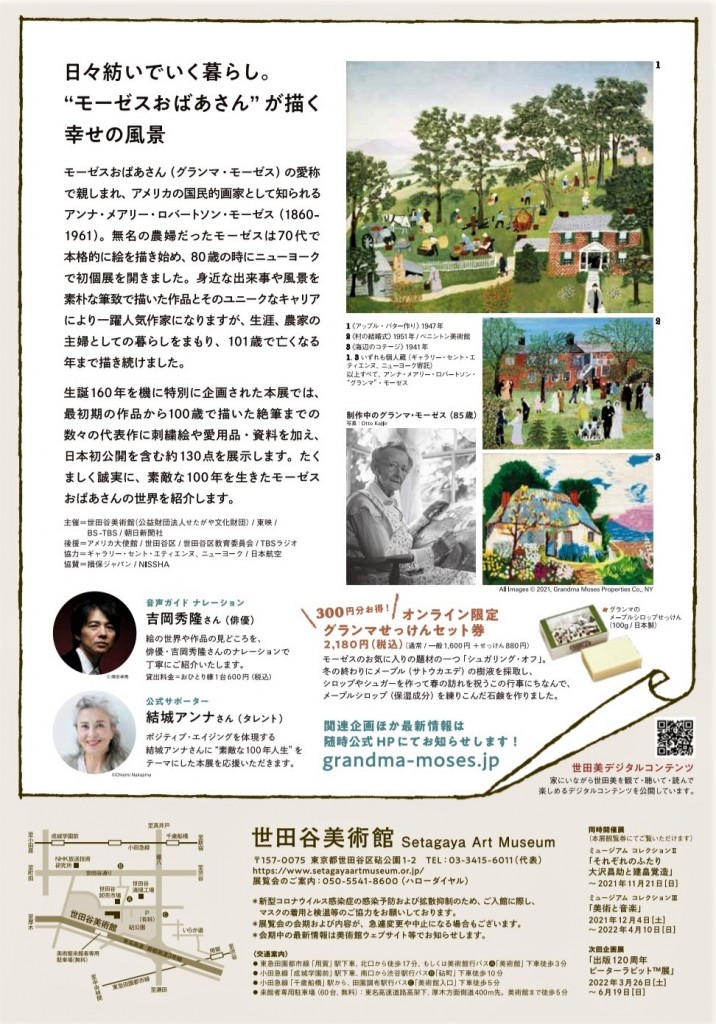

企画展 民藝 MINGEI

― 美は暮らしのなかにある

会 期 2024年4月24日[水]- 6月30日[日]

会 場 世田谷美術館 1階・2階展示室

〠 157-0075 東京都世田谷区砧公園1-2 電 話 03-3415-6011

開館時間 10:00 - 18:00(入場は17:30まで)

休 館 日 毎週月曜日

観 覧 料 (個人)一 般 1200円 / 65歳以上 1000円 / 大高生 800円 / 中小生 500円

* チケット各種割引・優待情報、関連イベント情報などは下掲詳細参照

特別協力 日本民藝館

主 催 世田谷美術館(公益財団法人せたがや文化財団)、朝日新聞社、東映

──────────────────────────

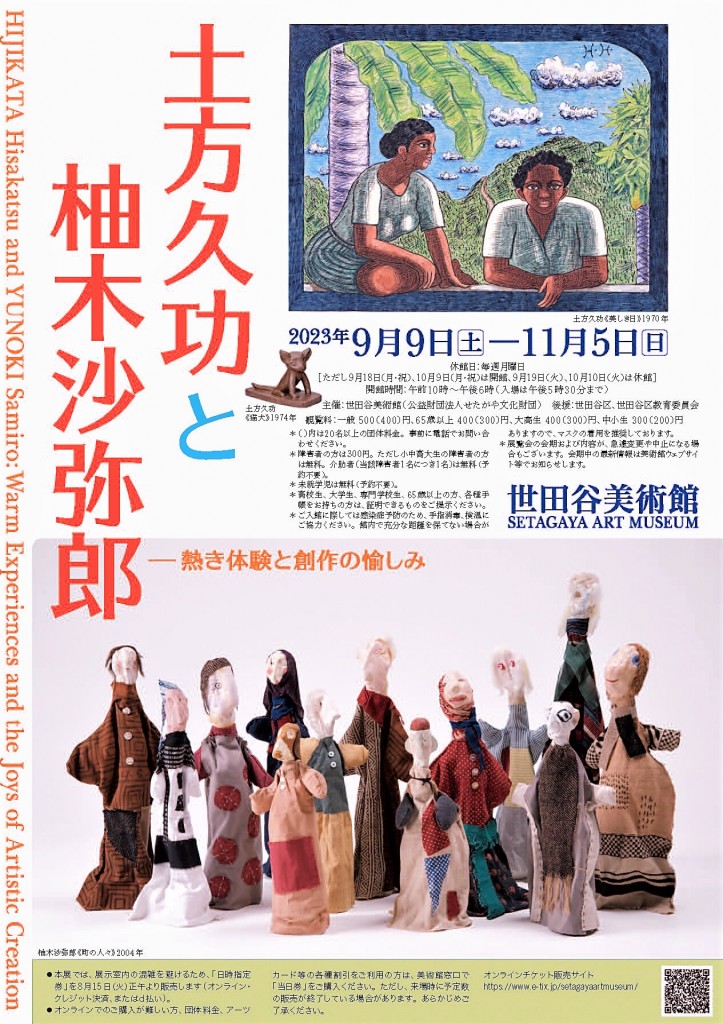

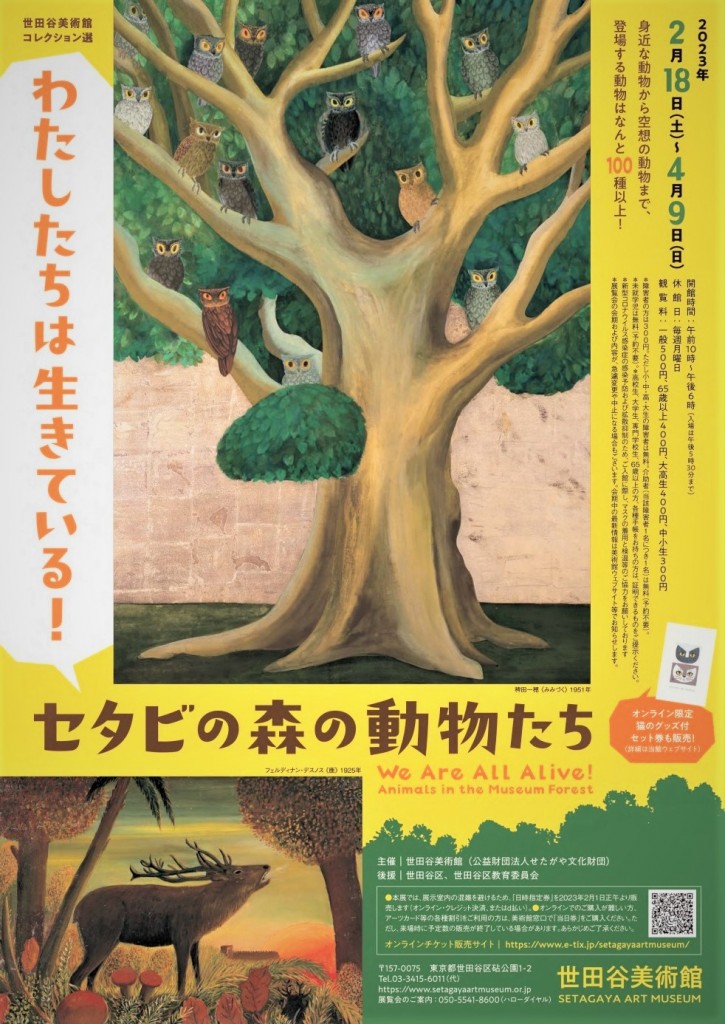

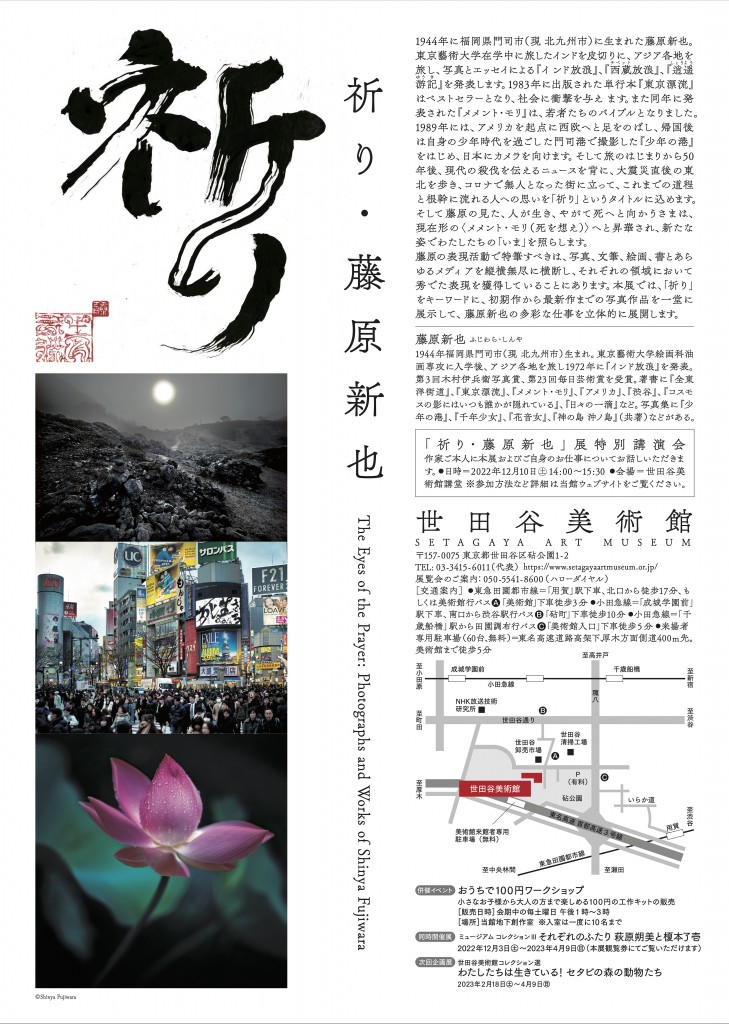

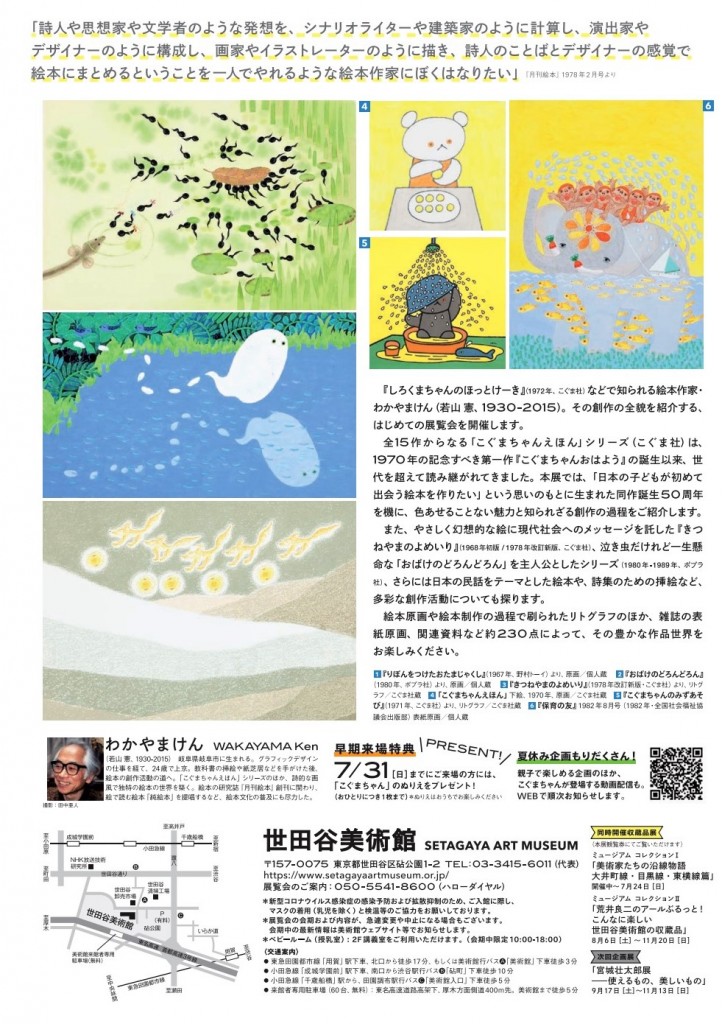

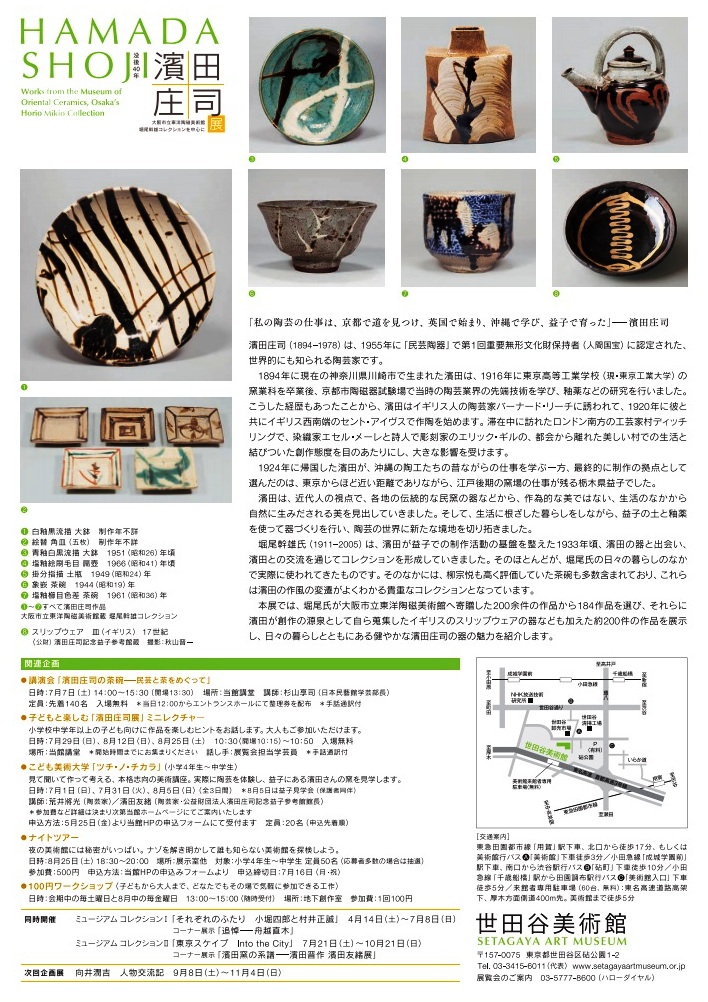

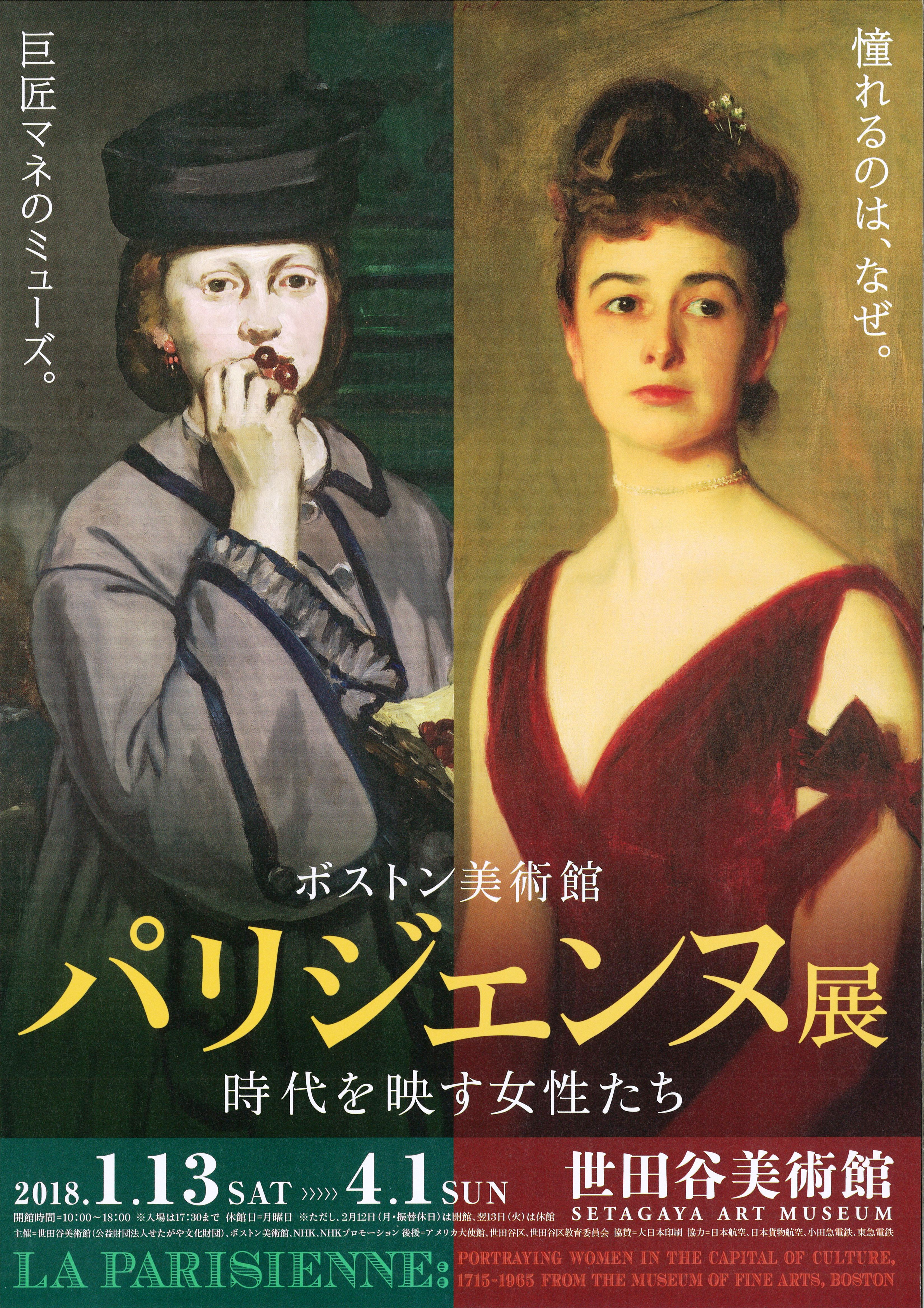

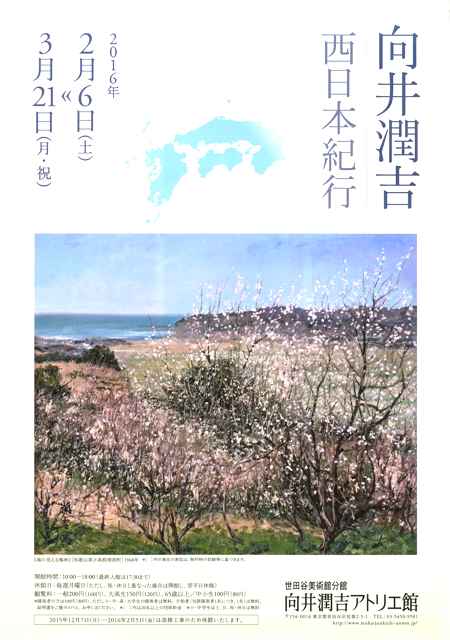

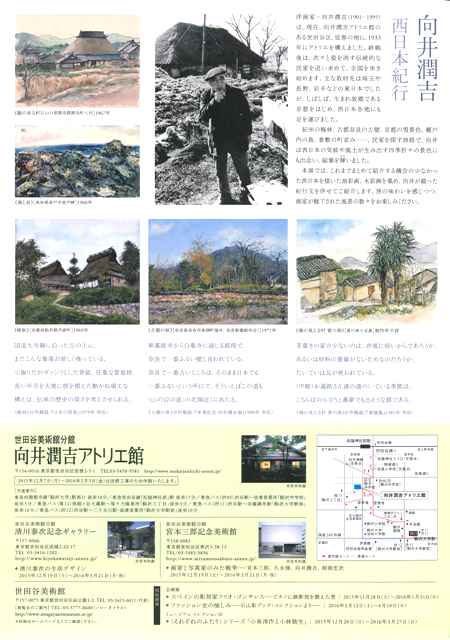

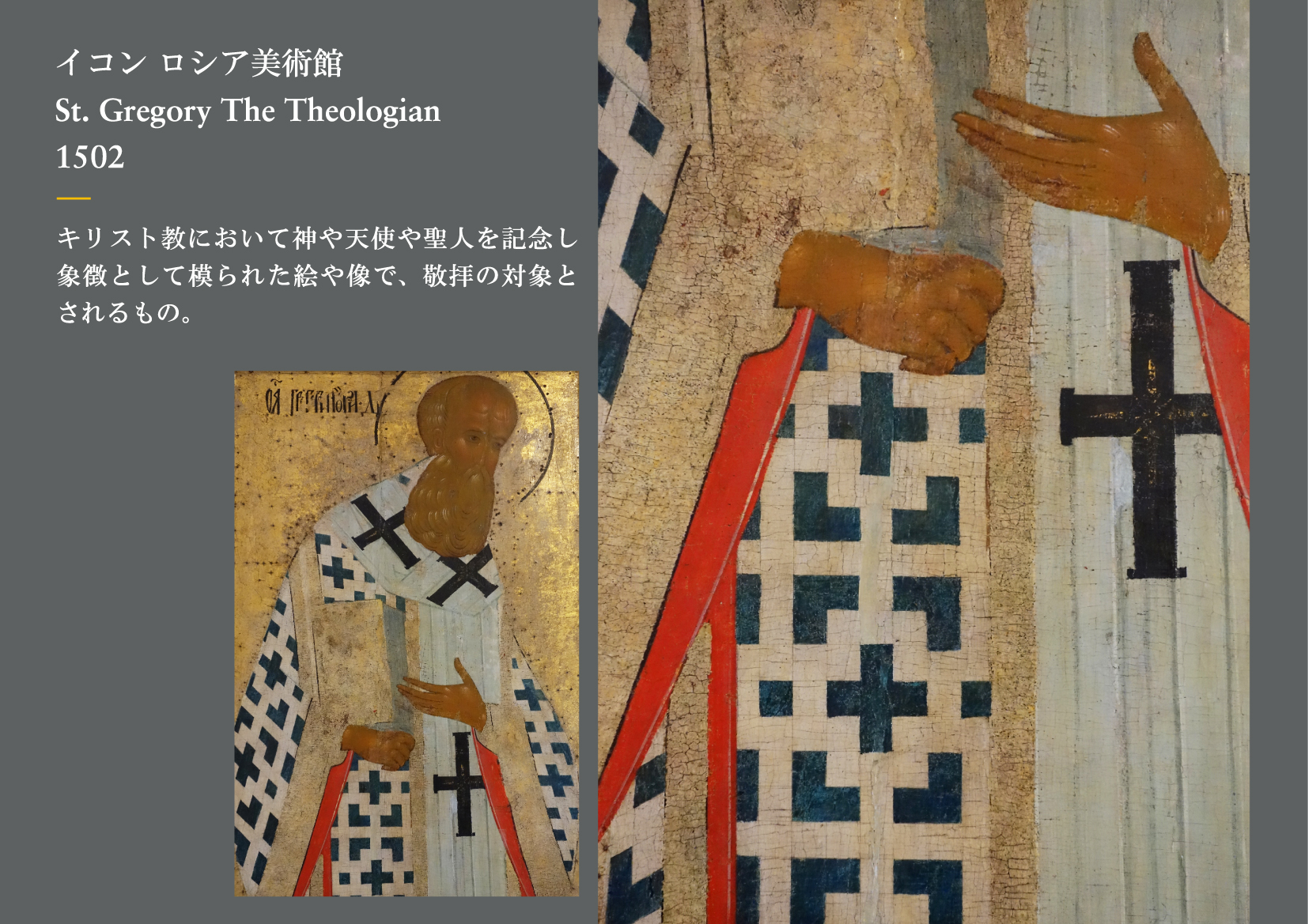

日々の暮らしで使われていた手仕事の品の「美」に注目した思想家・柳宗悦(1889-1961)は、無名の職人たちによる民衆的工藝を「民藝」と呼びました。

日々の暮らしで使われていた手仕事の品の「美」に注目した思想家・柳宗悦(1889-1961)は、無名の職人たちによる民衆的工藝を「民藝」と呼びました。

本展は、美しい民藝の品々を「衣・食・住」のテーマに沿って展示するほか、今も続く民藝の産地を訪ね、その作り手と、受け継がれている手仕事を紹介します。さらには現代のライフスタイルにおける民藝まで視野を広げ、その拡がりと現在、これからを展望します。

※ 土・日・祝日は多くのお客様がご来場されています。スムーズにご入場いただくには、事前のオンラインチケット購入をお勧めします。

※ 感染症予防対応実施中。下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 世田谷美術館 感染症予防対応《ご来館の際のお願い》 本展特設ウエブサイト ]