奈良国立博物館

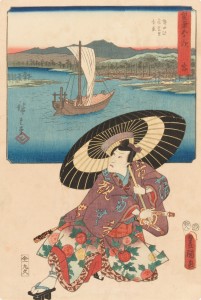

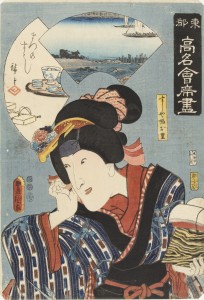

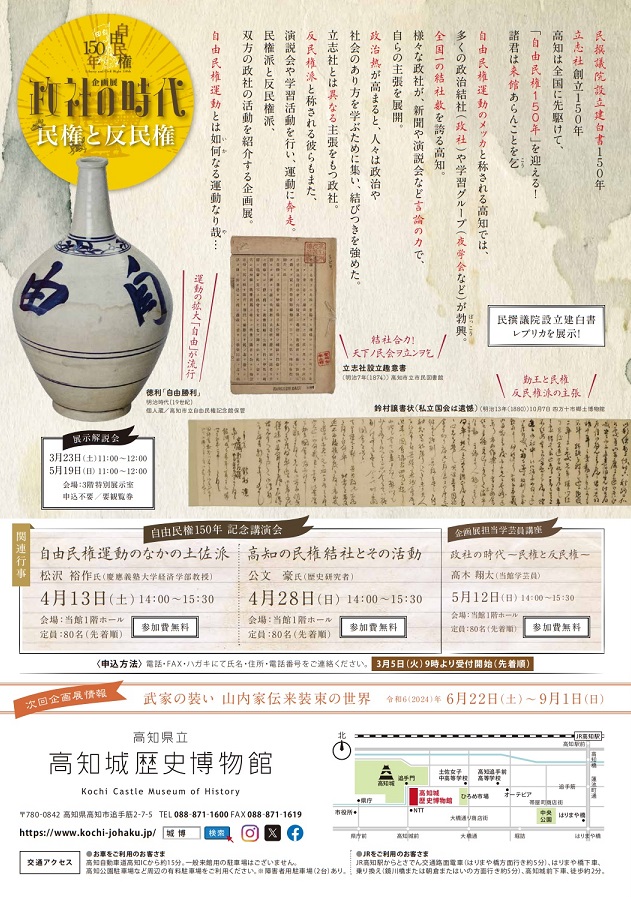

特別陳列 フシギ! 日本の神さまのびじゅつ

会 期 令和6年(2024)7月20日[土]- 9月1日[日]

* 会期中、一部の作品は展示替えを行います。

会 場 奈良国立博物館 西新館

〠 630-8213 奈良市登大路町50番地(奈良公園内)

TEL:050-5542-8600(ハローダイヤル) FAX:0742-26-7218

休 館 日 毎週月曜日、5月7日[火]

* ただし、8月5日[月]・8月12日[月・祝]は開館

開館時間 午前9時30分 - 午後5時 * 入館は閉館の30分前まで

観覧料金 当日券・個人 一 般 700円、 大 学 生 350円 、中学生以下 無 料

* チケット各種割引・優待情報、関連イベント情報などは下掲詳細参照

出 陣 品 展示件数:37件(うち国宝4件、重要文化財8件、都道府県指定文化財2件)

▶ 出陣一覧 PDF

特別支援 DMG森精機

主 催 奈良国立博物館、NHK奈良放送局

──────────────────────

日本では、はるか昔から、数えきれないほどたくさんの神さまがいると信じられてきました。人びとは神さまへの祈りをささげるなかで、神さまへのささげものを用意したり、神さまの姿を表したり、また、神さまとほとけさまを結すびつけたりもしました。このような営みから、さまざまな祈りの美術がうみだされました。

この展覧会では、日本の神さまの美術にまつわる、いろいろな “フシギ” をご紹介しながら、人びとが日本の神さまをどのように見つめていたのか、その秘密に迫ります。展覧会場では、お子さまから大人の方まで楽しめるよう、体験型の要素を盛り込むなど、いろんな工夫を凝らしています。

さまざまな “フシギ” にふれながら、日本の神さまの美術の魅力を感じてください!

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 奈良国立博物館 ]