東京国立博物館 平成館 特別展示室

創建1200年記念

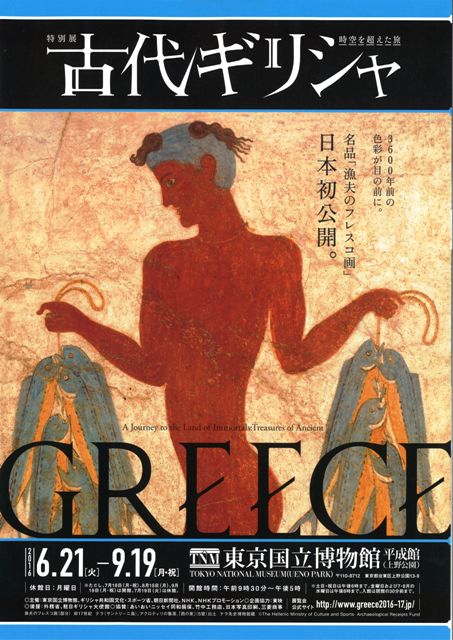

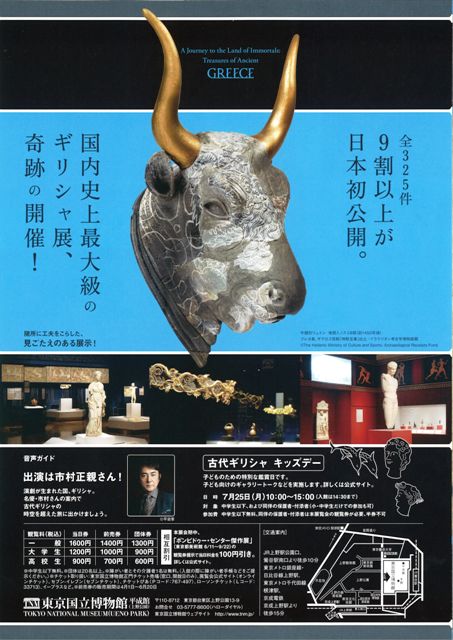

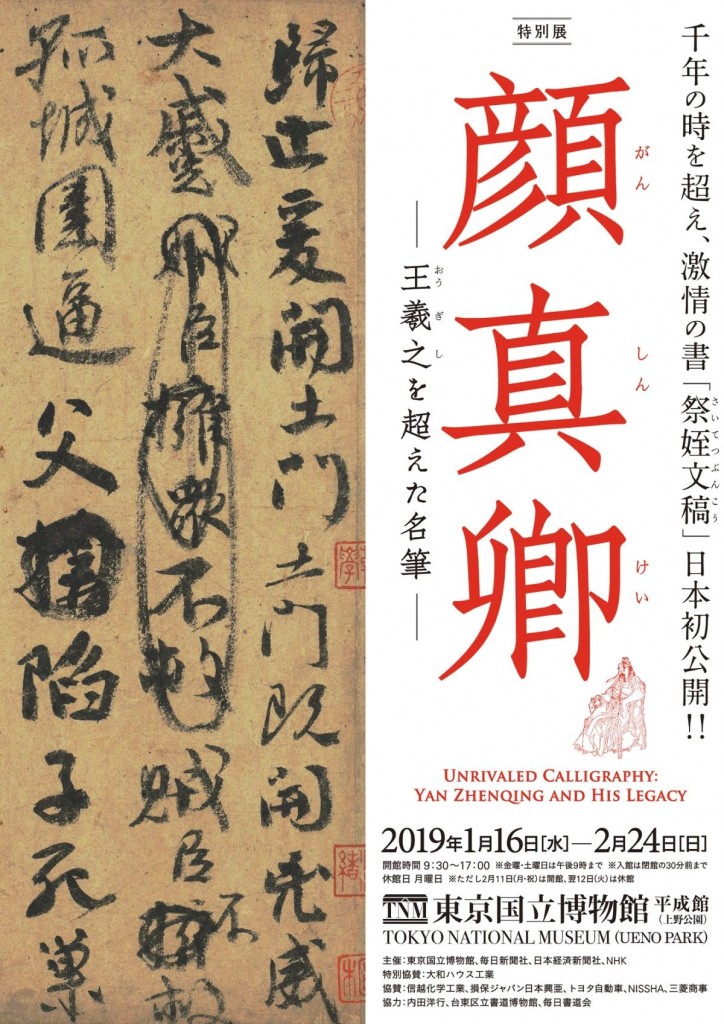

特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」

会 期 2024年7月17日[水]- 9月8日[日]

会 場 東京国立博物館 平成館 特別展示室(上野公園)

〠 110-8712 東京都台東区上野公園13-9

お問合せ 050-5541-8600(ハローダイヤル)

開館時間 9時30分 - 17時00分 * 最終入場はいずれも閉館の30分前まで

毎週金・土曜日は ー19時00分 * ただし8月30日・31日は除く

休 館 日 月曜日、8月13日[火]

* ただし、8月12日(月・休)は開館、8月13日(火)は総合文化展は開館

観覧料金 本展は事前予約不要です。

一 般 2,100円(一般前売 1,900円)、大学生 1,300円(大学生前売 1,100円)、

高校生 900円(高校生前売 700円)

* 中学生以下、障がい者とその介護者一名は無料です。

入館の際に学生証、障がい者手帳などをご提示ください。

* 混雑時は入場をお待ちいただく可能性がございます。

* 本券で、会期中観 覧日当日1回に限り、総合文化展もご覧になれます。

* 詳細は、展覧会 公式 チケットページ で確認ください。

主 催 東京国立博物館、高雄山神護寺、読売新聞社、NHK,NHKプロモーション

──────────────────────────

☆ 活版アラカルト掲載図版のほとんどは 図版画面をクリック or タップすると拡大表示されます ☆

☆ 活版アラカルト掲載図版のほとんどは 図版画面をクリック or タップすると拡大表示されます ☆

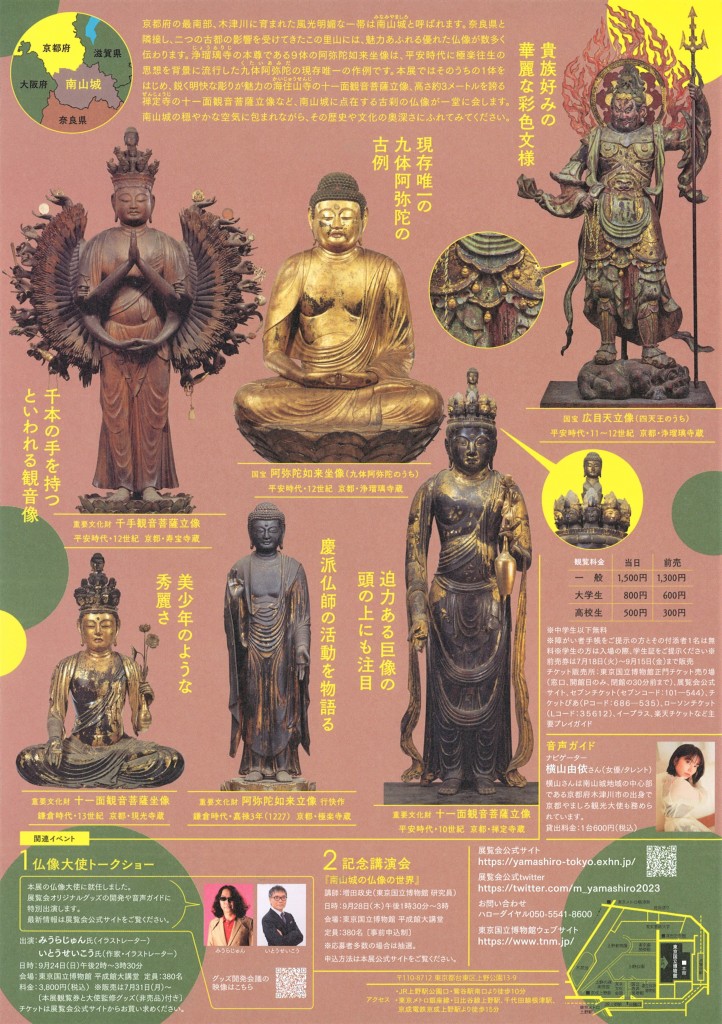

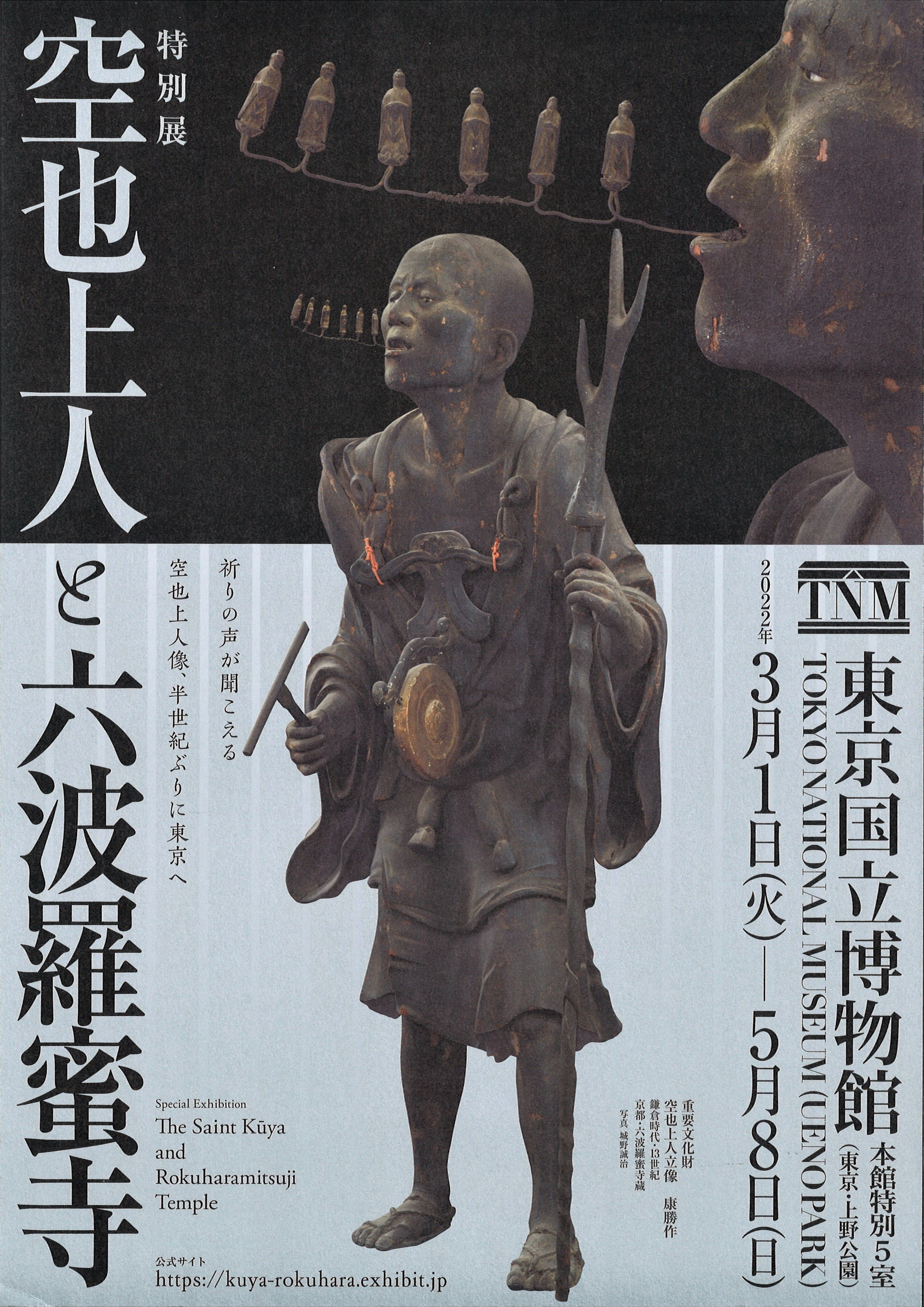

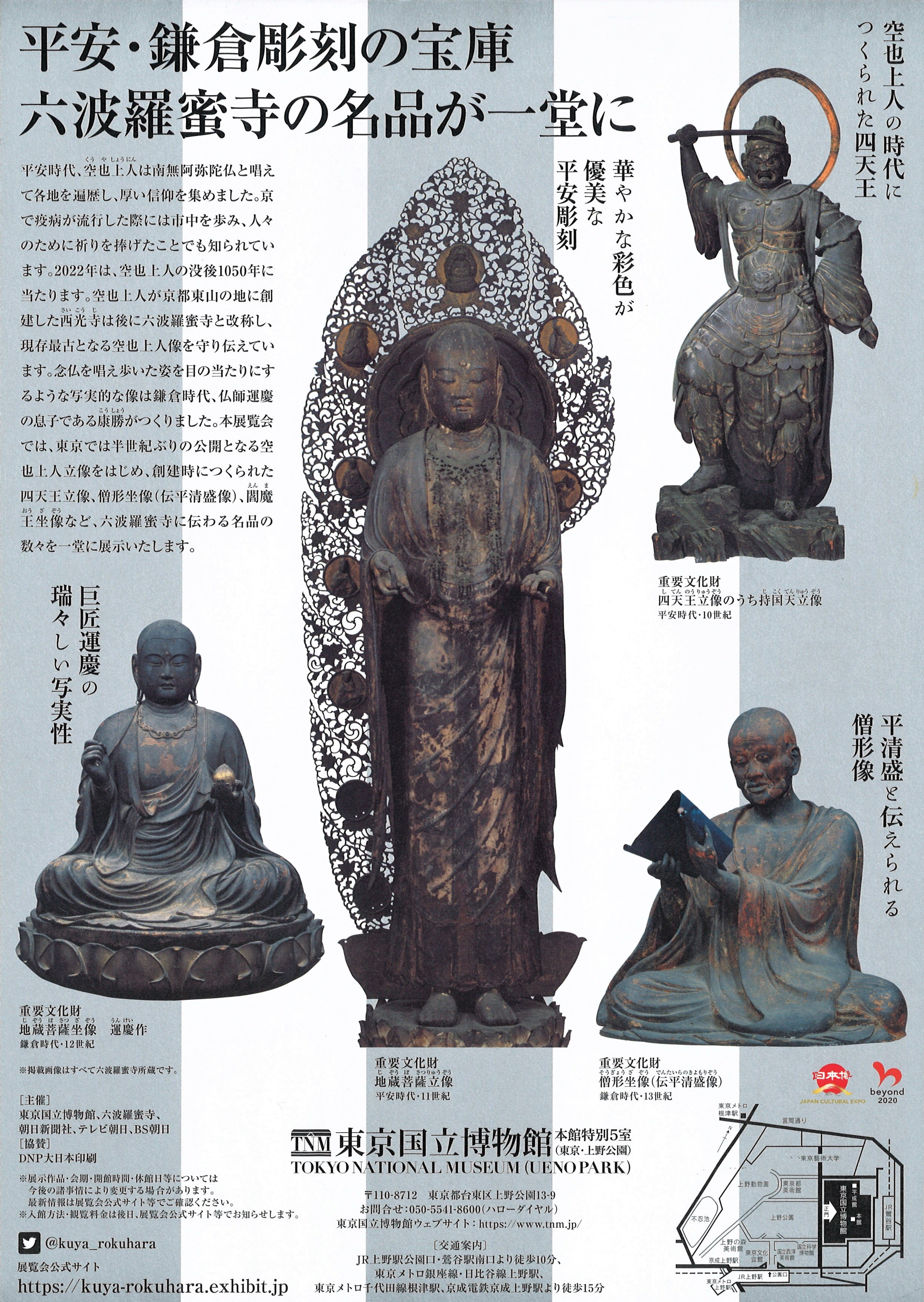

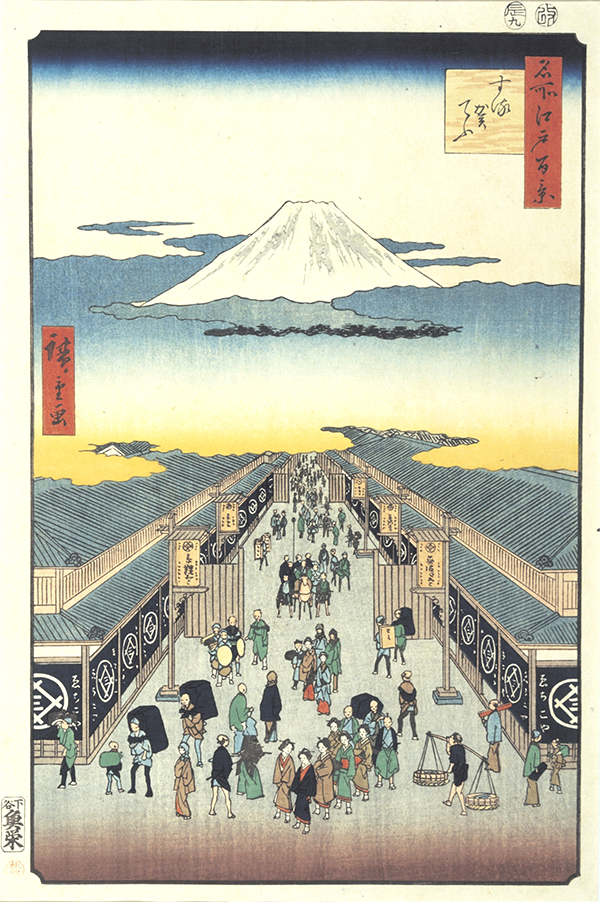

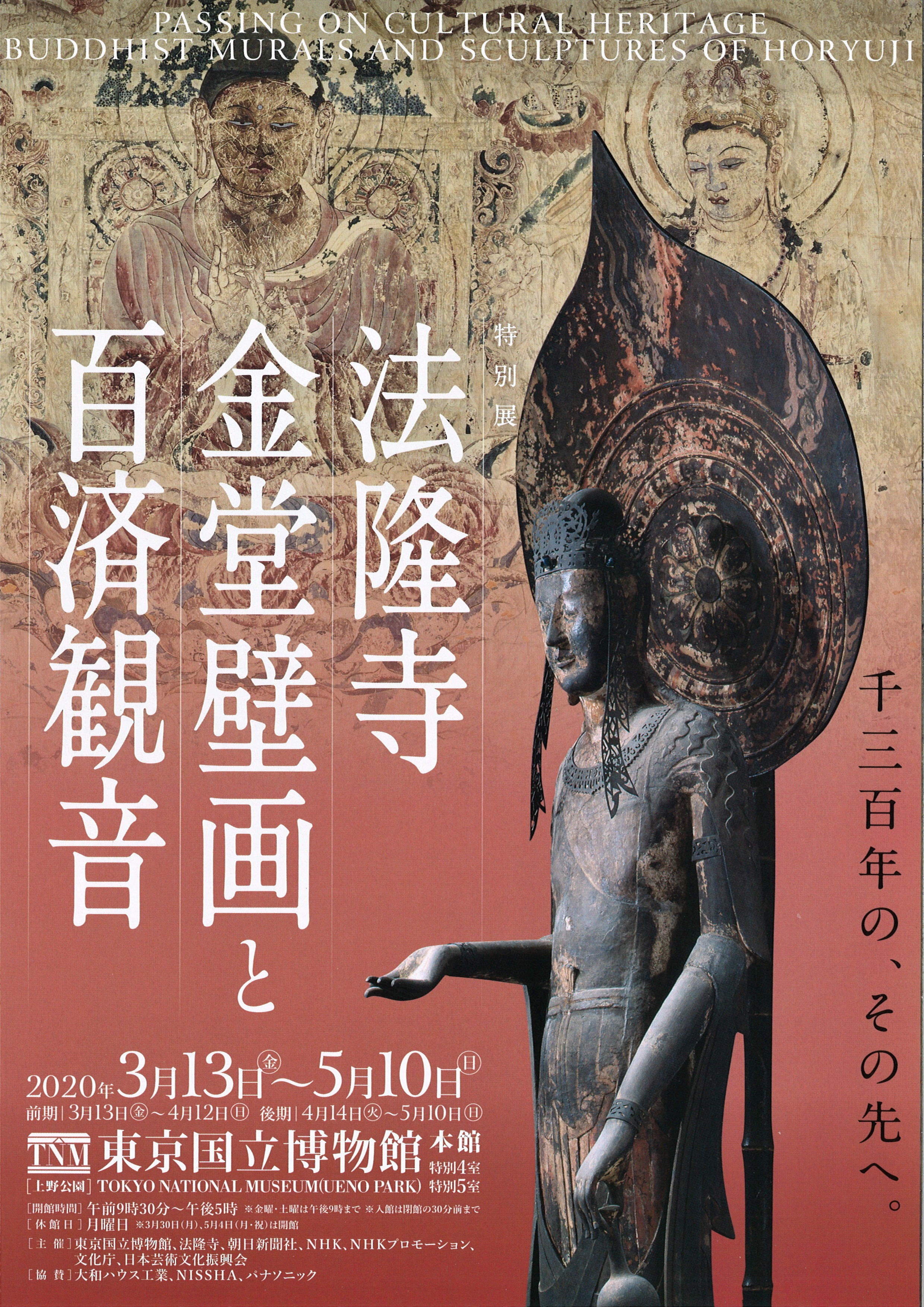

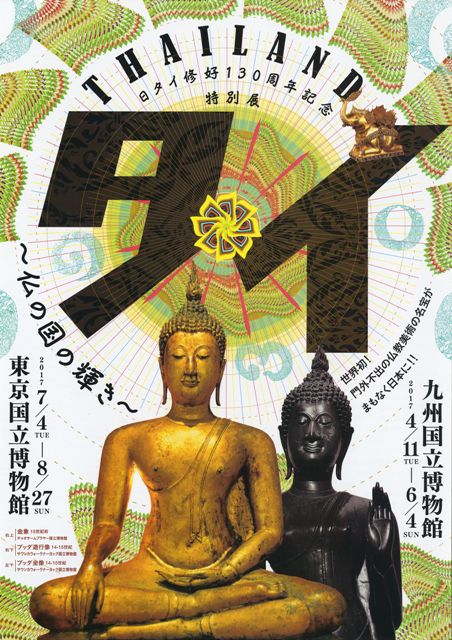

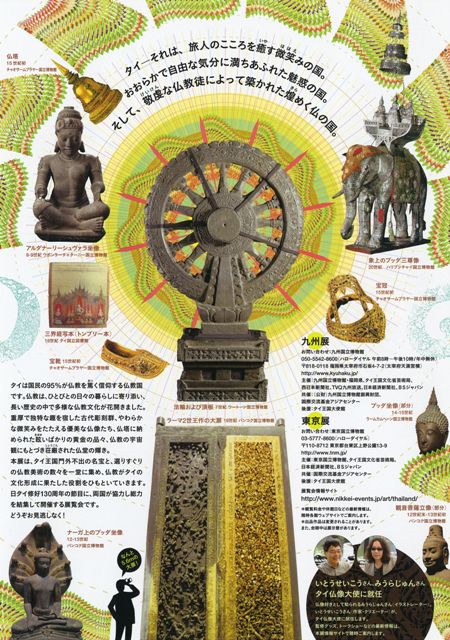

京都北郊の紅葉の名所、高雄の神護寺は、和気清麻呂(わけのきよまろ)が建立した高雄山寺を起源とします。唐から帰国した空海が活動の拠点としたことから真言密教の出発点となりました。

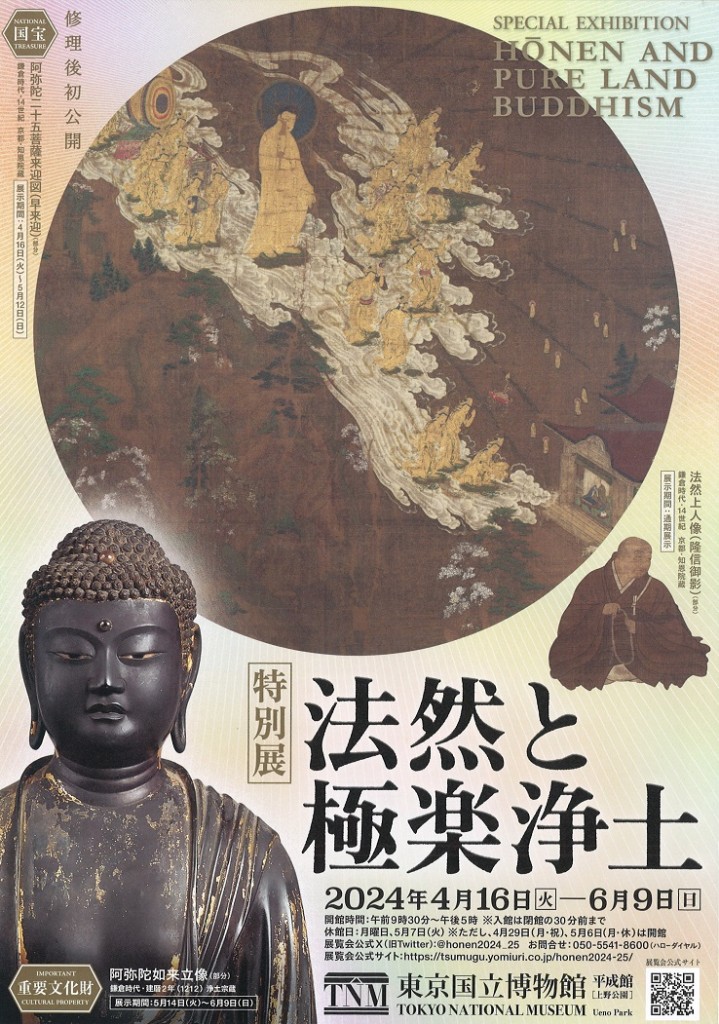

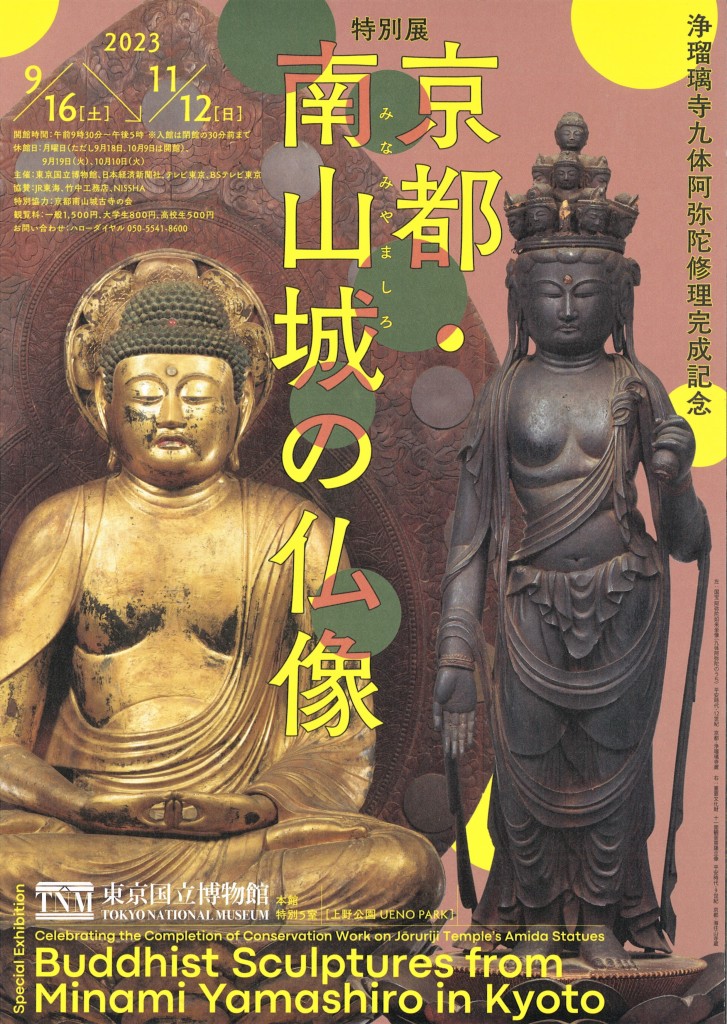

本展は824年に正式に密教寺院となった神護寺創建1200年と空海生誕1250年を記念して開催します。平安初期彫刻の最高傑作である国宝「薬師如来立像」や、約230年ぶりの修復を終えた国宝「両界曼荼羅(高雄曼荼羅)」など、空海ゆかりの宝物をはじめ、神護寺に受け継がれる貴重な文化財をご紹介します。

東京国立博物館

東京国立博物館

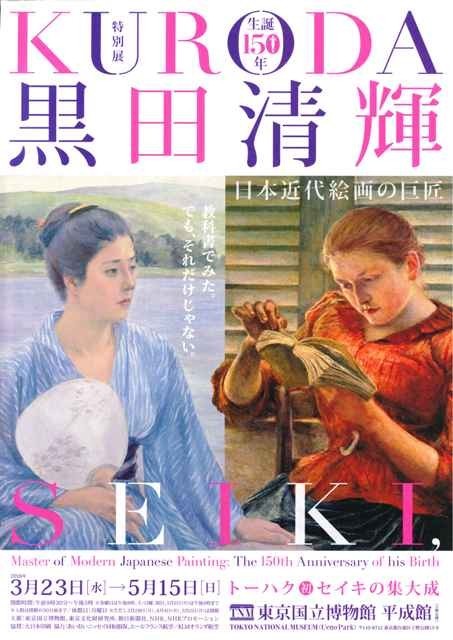

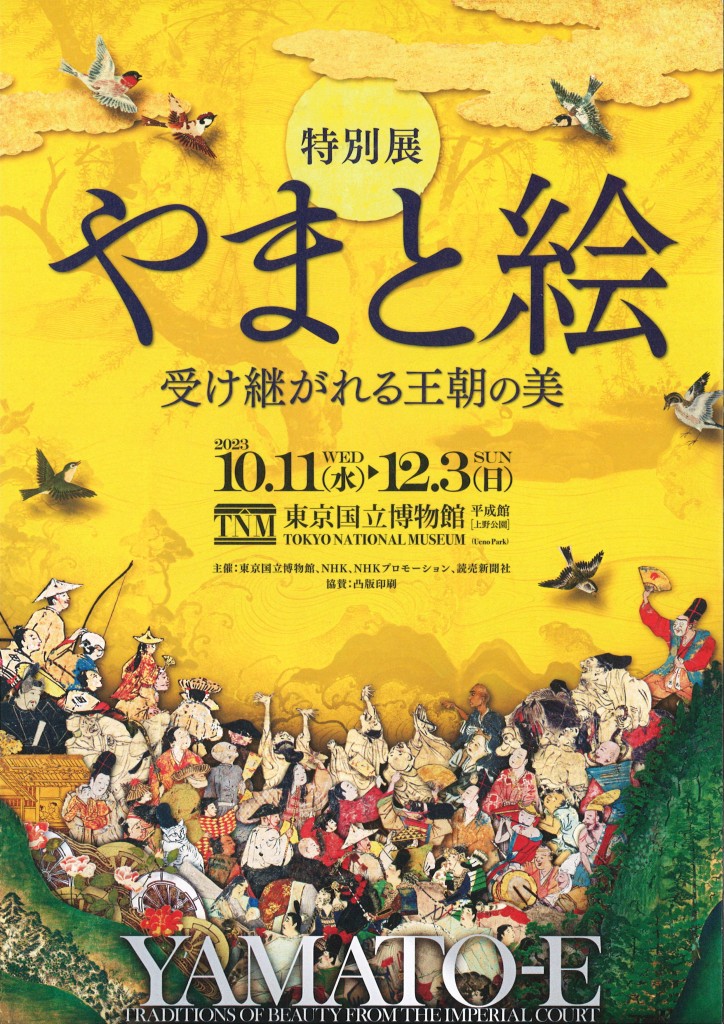

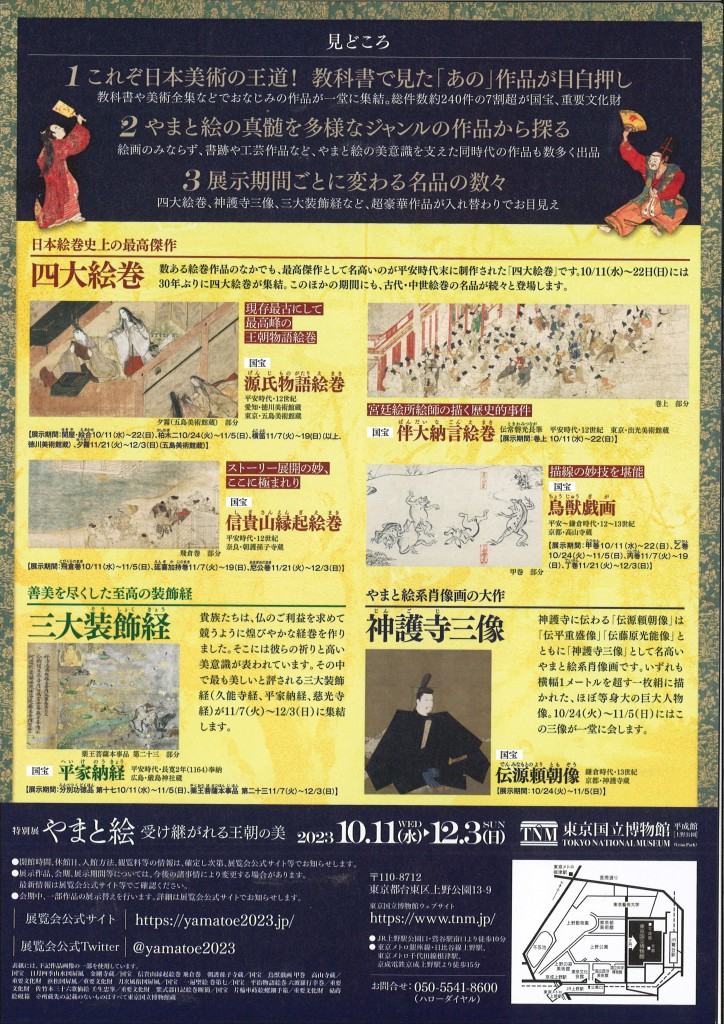

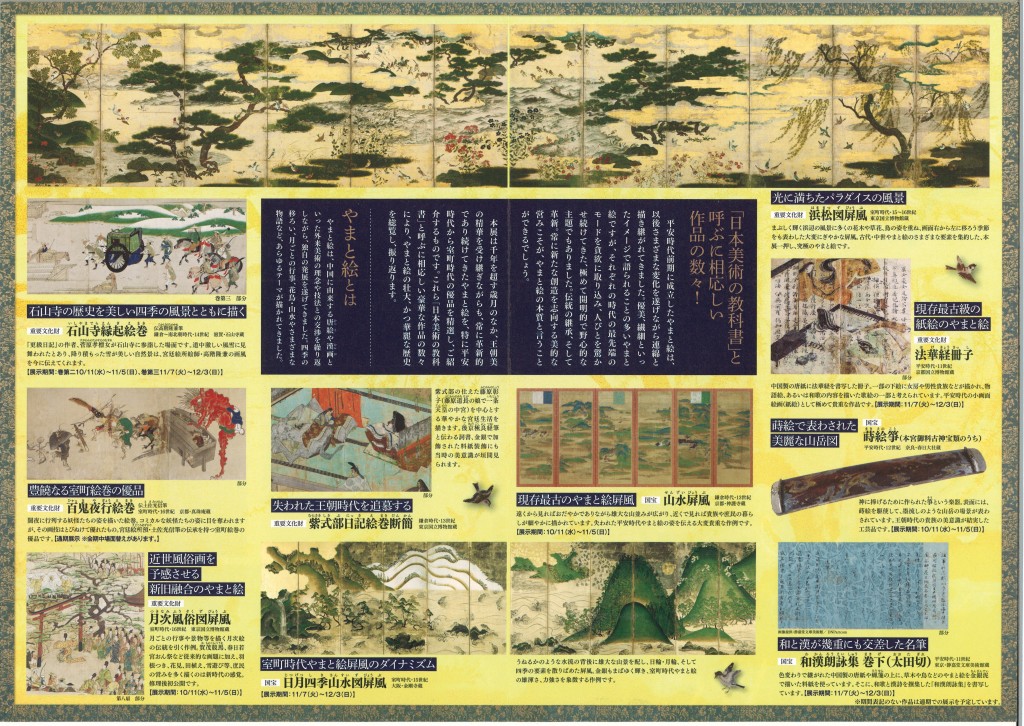

◆東京国立博物館|特別展 やまと絵 -受け継がれる王朝の美-|’23年10月11日-12月3日◆

◆東京国立博物館|特別展 やまと絵 -受け継がれる王朝の美-|’23年10月11日-12月3日◆

![61-673[1]](http://www.robundo.com/salama-press-club/wordpress/02/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/61-67311.jpg)