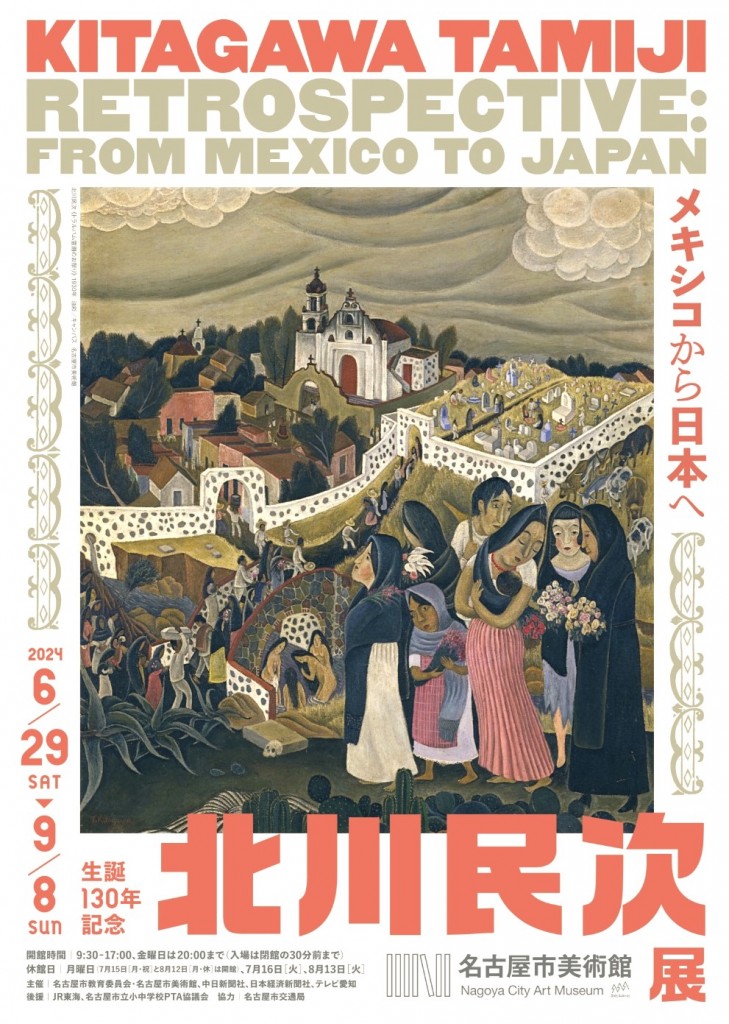

名古屋市美術館

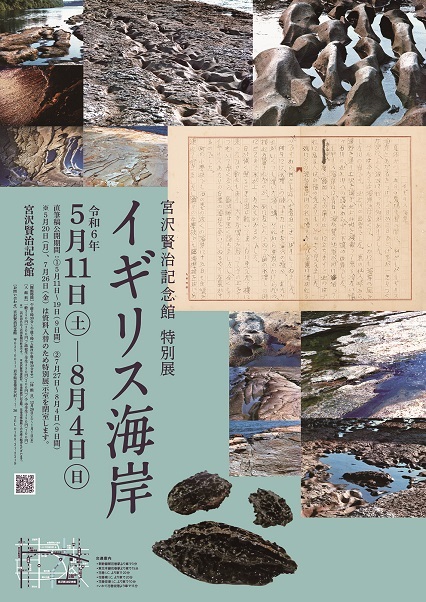

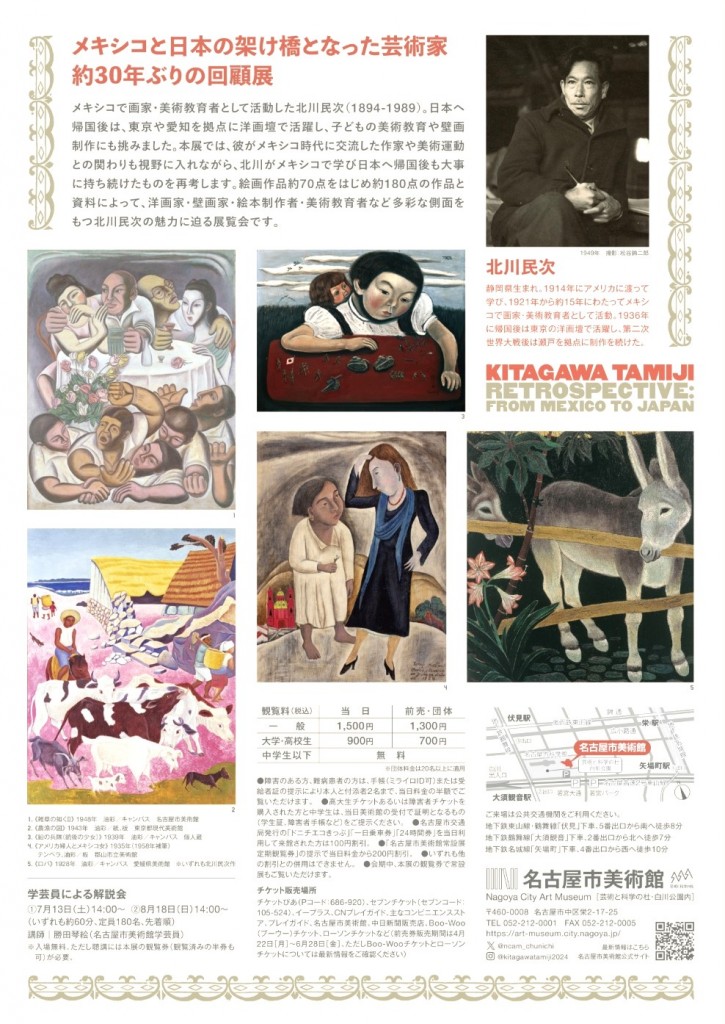

特別展 生誕130年記念 北川民次展 ― メキシコから日本へ

会 期 2024年6月29日[土]- 9月8日[日]

開館時間 午前9時30分 - 午後5時 * 金曜日は午後8時まで(入場は閉館30分前まで)

休 館 日 毎週月曜日〔7月15日[月・祝]、8月12日[月・休]は開館〕、

7月16日[火]、8月13日[火]

観 覧 料 当日・個人 一 般 1,500円、高 大 生 900円、中学生以下 無 料

* チケット各種割引・優待情報、関連イベント情報などは下掲詳細参照

会 場 名古屋市美術館

〠 460-0008 名古屋市中区栄二丁目17番25号(芸術と科学の杜・白川公園内)

TEL 052-212-0001 FAX 052-212-0005

主 催 名古屋市教育委員会・名古屋市美術館、中⽇新聞社、⽇本経済新聞社、テレビ愛知

──────────────────────

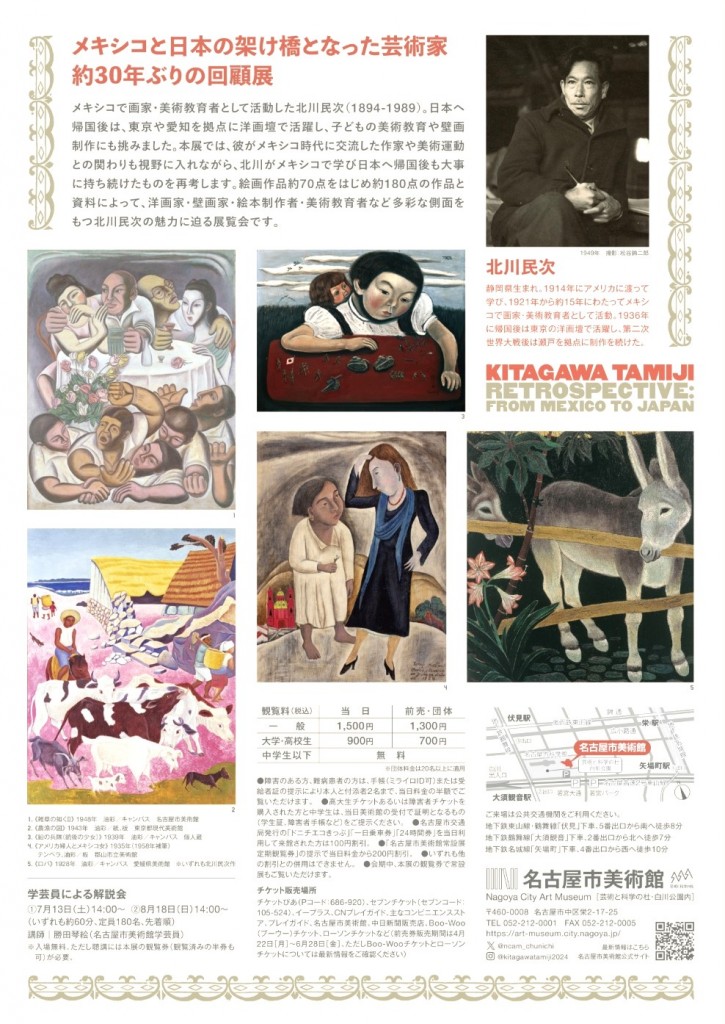

メキシコで画家・美術教育者として活動した北川⺠次(1894-1989)。

⽇本へ帰国後は東京や愛知を拠点に洋画壇で活躍し、⼦どもの美術教育や壁画制作にも挑みました。約30 年ぶりの回顧展となる本展では、北川がメキシコ時代に交流した作家や美術運動との関わりも視野に⼊れながら、彼がメキシコで学び⽇本へ帰国後も貫いてきた芸術への信念を再考します。

また本展では、北川の美術教育者としての側⾯にも注⽬します。北川はメキシコで野外美術学校の教師を務めた経験を活かして⽇本で児童美術学校を主宰し、美術批評家の久保貞次郎らの協⼒を得て絵本制作を⾏うなど、創造性をもった⼈間づくりを⽬指す美術教育に携わりました。現代でもなお⽰唆に富む⾰新的な⽅針やその⼿法を、⽣徒の作品や当時の資料とともに紹介します。

絵画作品約70 点を含む約180 点の作品と資料によって、洋画家・壁画家・絵本制作者・美術教育者など多彩な側⾯をもつ北川⺠次の魅⼒に迫ります。

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 名古屋市美術館 ]

ISOP マヤ文字変換 による、マヤ文字風の表記 ろうぶんどう

ISOP マヤ文字変換 による、マヤ文字風の表記 ろうぶんどう

{新宿餘談}

ふるいはなしである。2015年11月にメキシコに出かけた。その報告は当時のウェブサイト容量制限もあって、おもに{朗文堂 花筏}でなした。

{活版アラカルト}には〔【旅の備忘録】メキシコ|土着信仰と習合したキリスト教会では頭蓋骨を祀る風習が|拳銃と麻薬に要警戒、 修羅の国、 あやかしの國、 そしてとこしえの歴史をいだく魅力の邦|’15年11月9日〕にわずかにのこっている。

◆ 世田谷美術館 ’24年9月21日- 11月17日「生誕130年記念 北川民次展―メキシコから日へ」◆今回の名古屋市美術館「特別展 生誕130年記念 北川民次展 ― メキシコから日本へ」は興味をもって情報を追っていたが、日本語版ウィキペディアには、北川民次紹介はあれど「メキシコ壁画運動」の記録は無い。ほかの資料でも近代メキシコ造形関連資料はきわめてすくないようだ。

そんなとき「妙な資料ならお任せ」のノー学部が次次と図書資料を提示してくれた。編者はそれをもとに、リベラとフリーダ夫妻の記録から「メキシコ近代造形運動」の資料をたぐりよせていた。

本展は名古屋での会期終了後、世田谷美術館(東京都世田谷区砧公園1-2)にて「生誕130年記念 北川民次展―メキシコから日本へ」-2024年9月21日[土]- 11月17日[日]での巡回開催が発表されている。

さすがに名古屋まで出かけることはできなかったが、世田谷なら容易になった。そこで編者の予習・復習をかねて、以下の入門書ともいうべき資料を紹介したい。

『メキシコ壁画運動-リベラ、オロスコ、シケイロス』

『メキシコ壁画運動-リベラ、オロスコ、シケイロス』

加藤 薫著 2003年 現代図書 表1&背文字

『フリーダ・カーロ-痛みこそ、わが真実』

『フリーダ・カーロ-痛みこそ、わが真実』

クリスティーナ・ビュリュス著 遠藤ゆかり訳 2008年 創元社

「ビデオ フリーダ」(言語:スペイン語 日本語字幕)予告編トップ Amazon Prime Videoより

「ビデオ フリーダ」(言語:スペイン語 日本語字幕)予告編トップ Amazon Prime Videoより

根津美術館

根津美術館

アートスペース88

アートスペース88

☆ 活版アラカルト掲載図版のほとんどは 図版画面をクリック or タップすると拡大表示されます ☆

☆ 活版アラカルト掲載図版のほとんどは 図版画面をクリック or タップすると拡大表示されます ☆