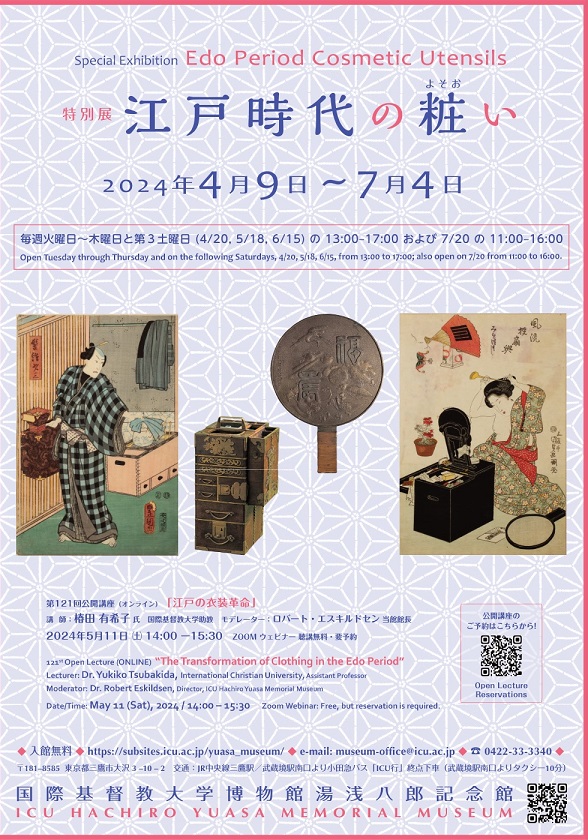

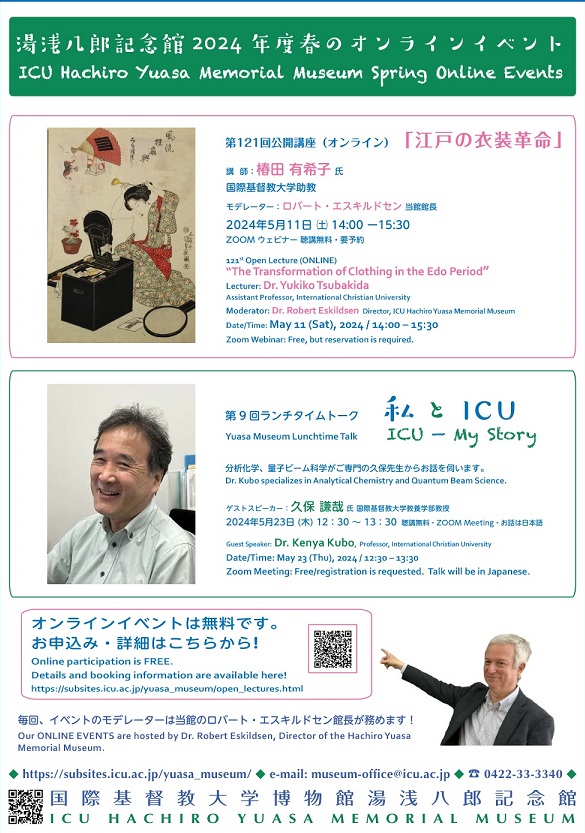

国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館

ICU Hachiro Yuasa Memorial Museum

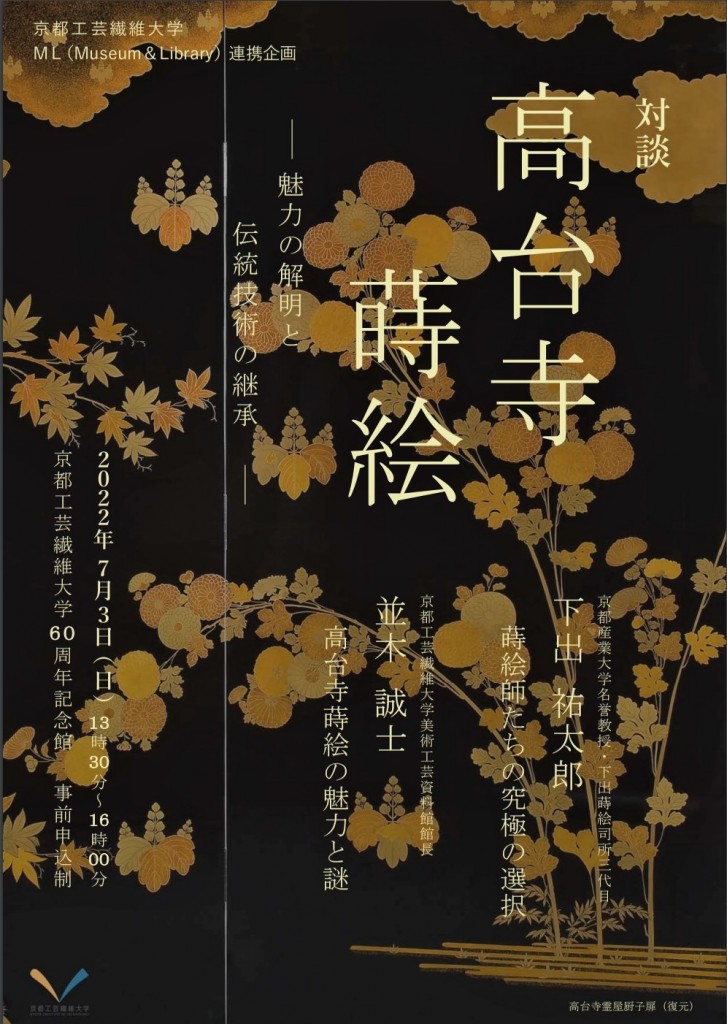

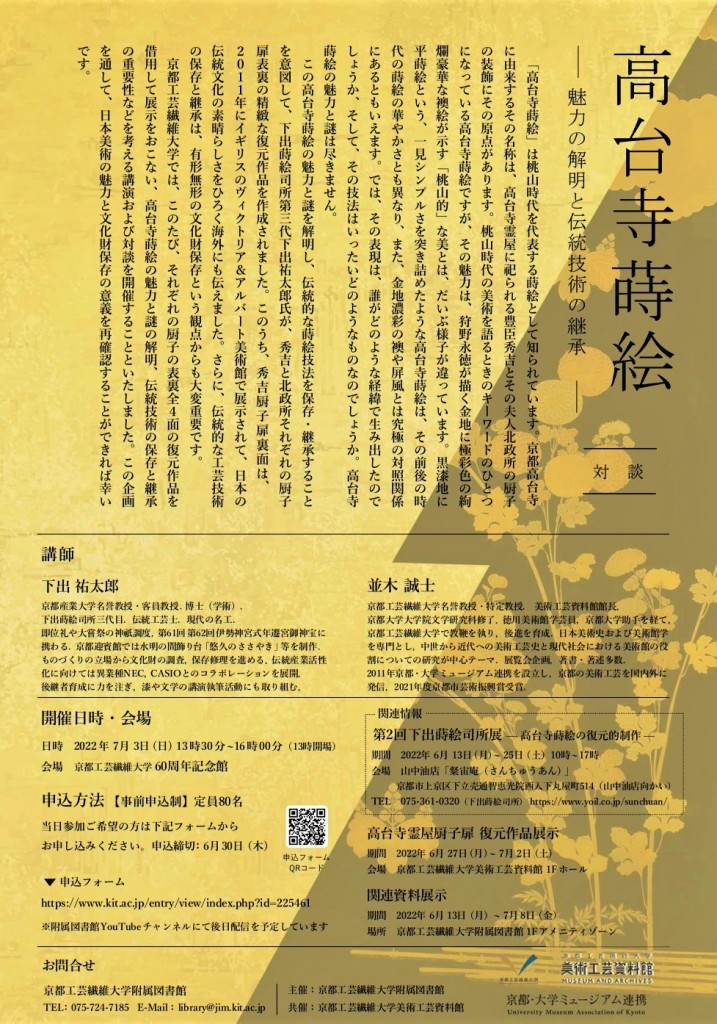

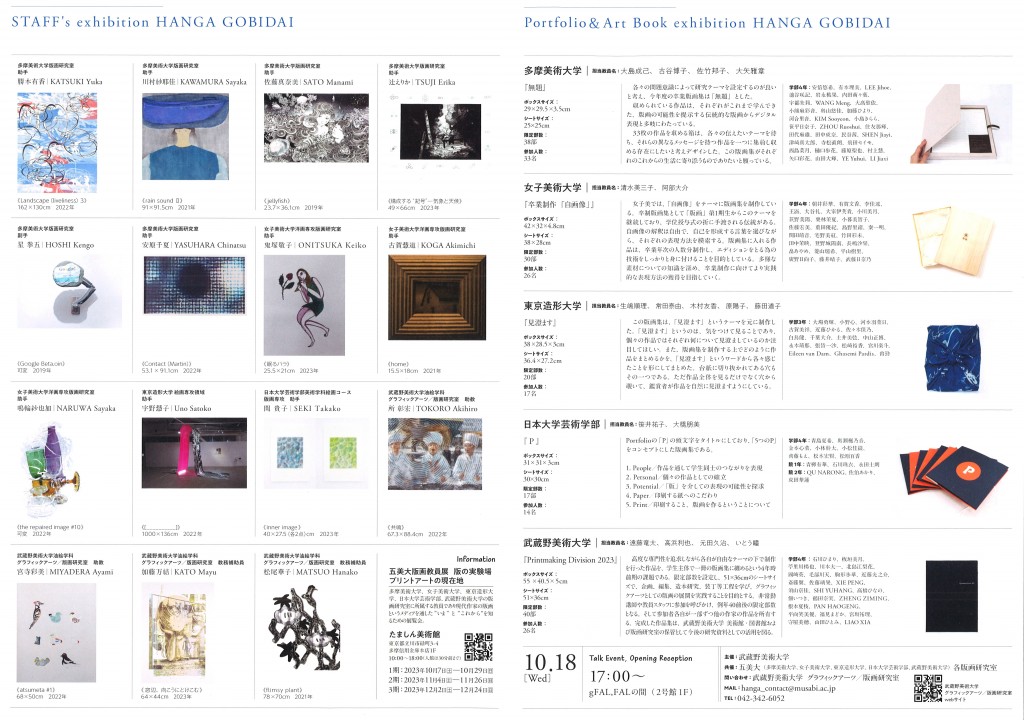

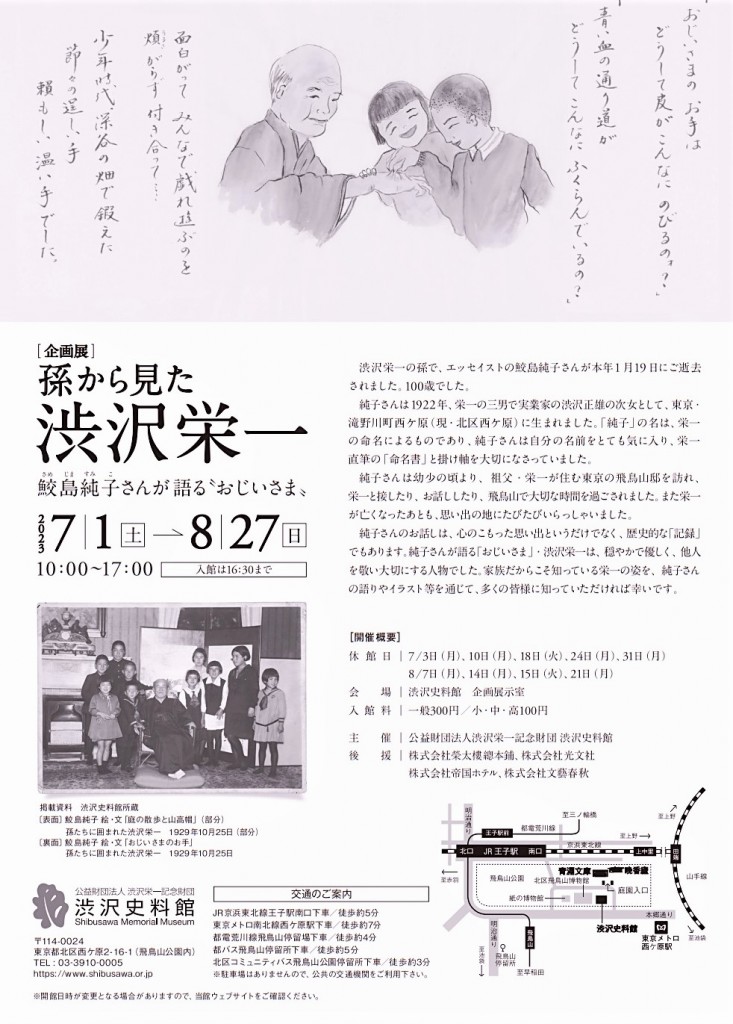

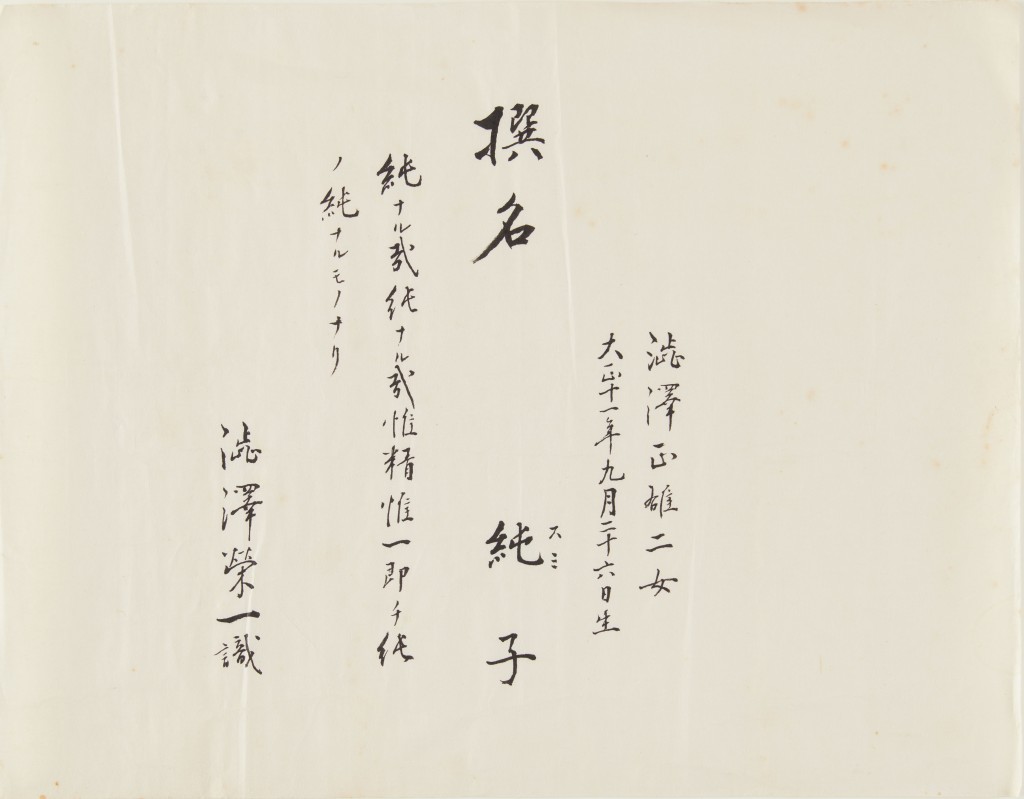

2024年度特別展 江戸時代の粧い

開 館 日 2024年4月9日[火]- 7月4日[木] 会期中の毎週 火曜日・水曜日・木曜日

会期中の第3土曜日(4月20日、5月18日、6月15日)、7月20日

開館時間 午後1時 - 午後5時 * 最終入館:午後4時30分

入 館 無 料

見学方法 ご来館後、受付で記帳ください。

アクセス 国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館

〠 181-8585 東京都三鷹市大沢3−10−2

TEL: 0422-33-3340 FAX: 0422-33-3485 MAIL: museum-office☆icu.ac.jp(☆→@)

──────────────────────

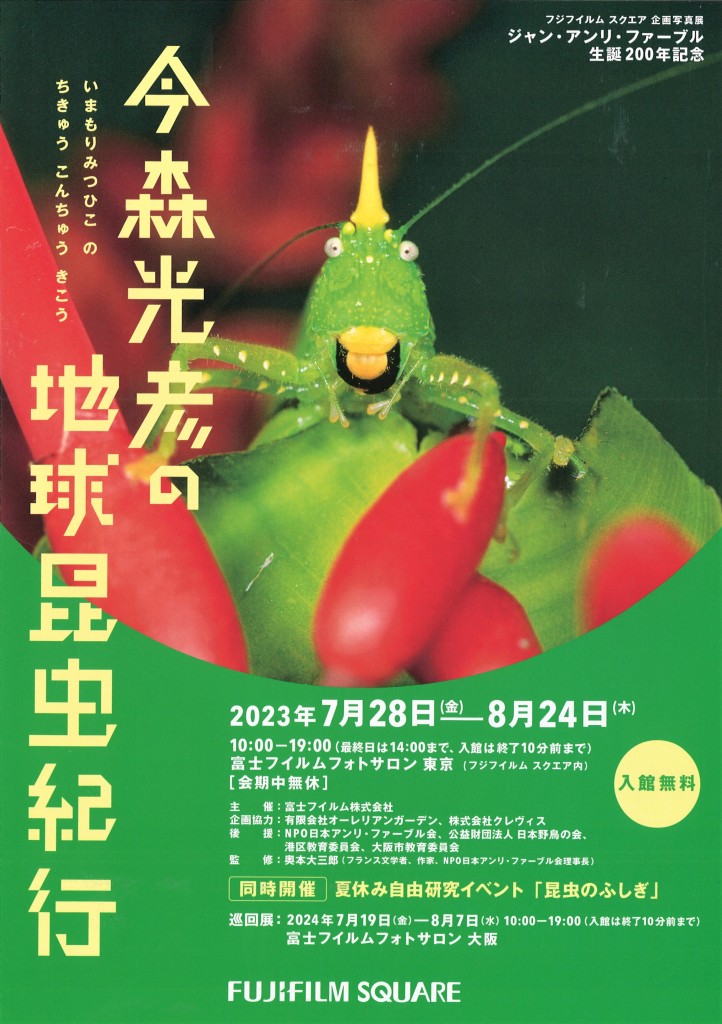

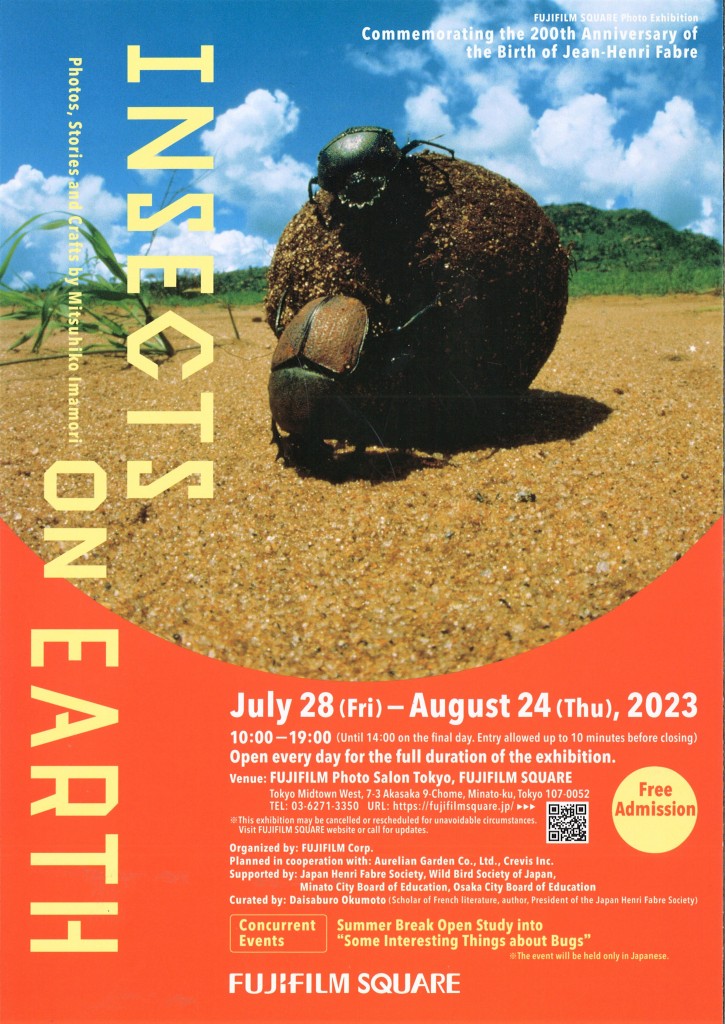

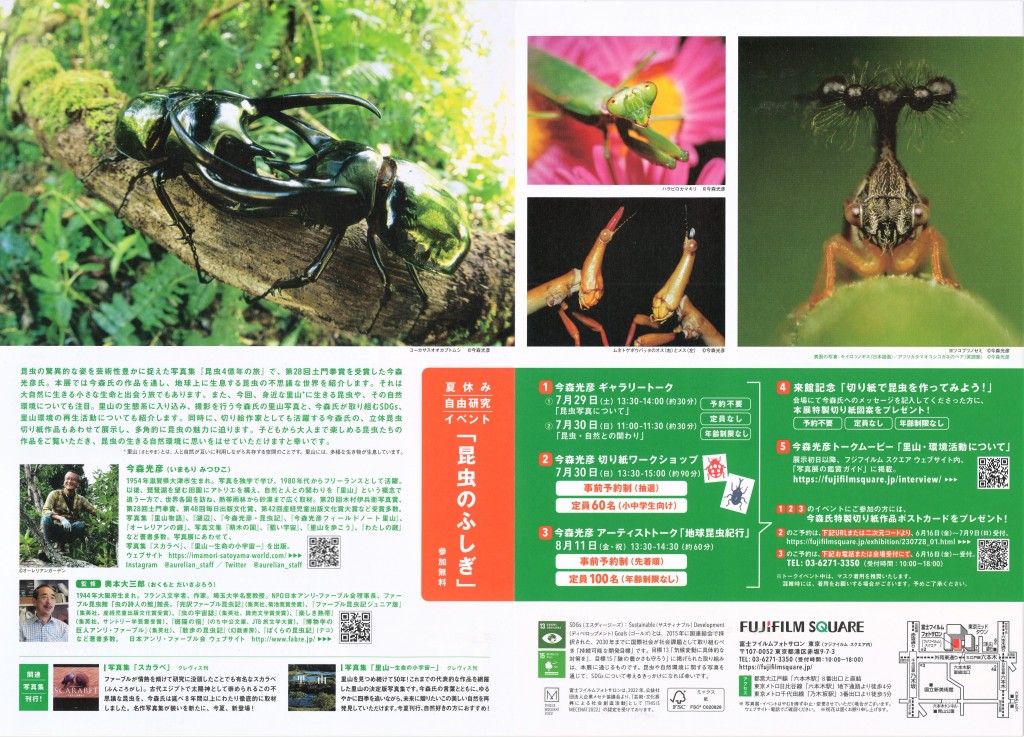

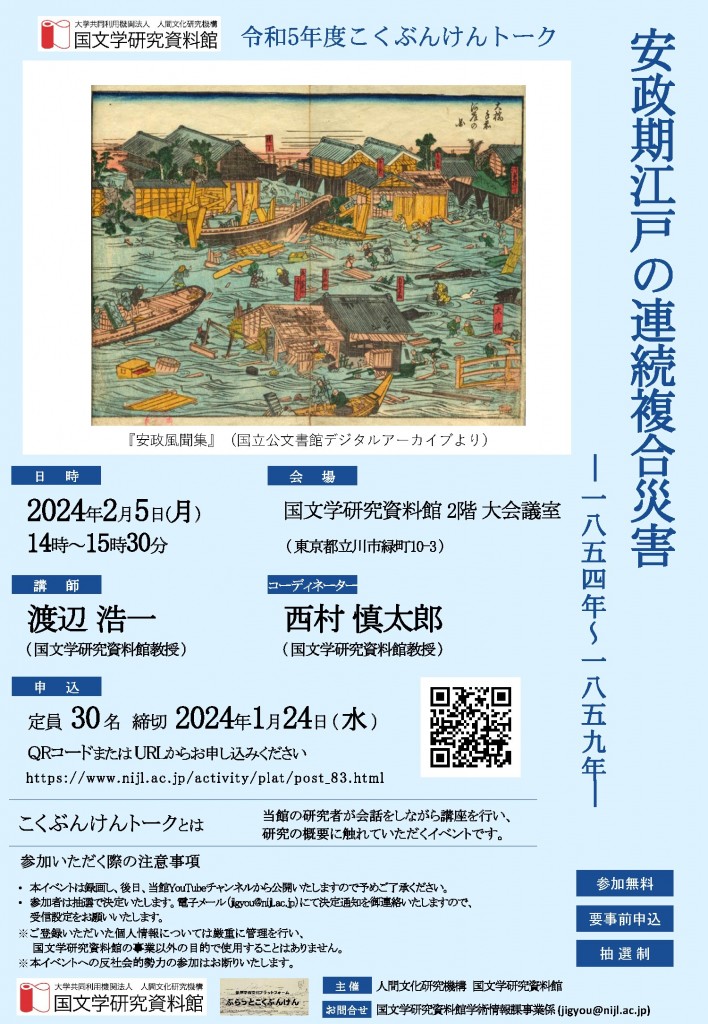

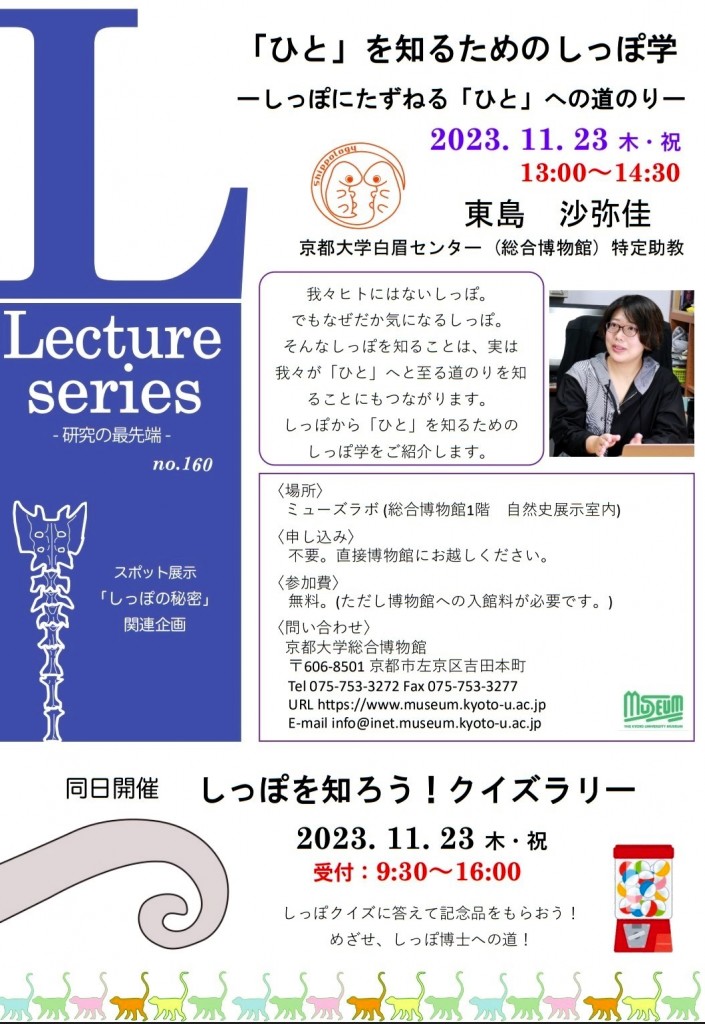

江戸時代の化粧は白粉-おしろい-の「白」、唇に引いた「紅」、そして黒髪やお歯黒の「黒」に象徴されるといわれ、本展示では、その化粧を施すために使われた道具類や調度を当館コレクションから約148点選び展示いたします。

湯浅八郎博士は生前、多くの民芸コレクションを収集し当館に寄贈されましたが、その中には江戸から明治にかけて使用された整髪油を入れる小さな油壺-あぶらつぼ、銅製の柄鏡-えかがみ、櫛-くし-や笄-こうがいーなど、粧いの道具も含まれています。

今回の特別展ではそれらに加え、今では珍しくなったお歯黒道具、髪結いが携える道具箱の鬢盥-びんだらい、紅化粧を施すための筆や紅入れ、化粧道具を収納するための鏡台や手箱を展示いたします。庶民が日常生活で使用したシンプルな黒塗りのものから婚礼調度として誂えた豪華な蒔絵の鏡台や化粧道具一式を通して、江戸時代の化粧文化の一端をご紹介できれば幸いです。

※ お願い ご来館時の注意事項

37.5度以上の発熱を伴う風邪症状(咳・くしゃみなど)がある、または体調の優れない方は

来館をお控えください。入館前に正面玄関のアルコール消毒液で手指消毒にご協力ください。

※ 感染症対応実施中。下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館 ]

[参 考 : 国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館 YouTube ICUに残る国登録有形文化財「泰山荘」紹介 3:59]

撮影・制作・編集:国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館(2020/10/21 国際基督教大)

★松浦武四郎晩年の書斎 兼 住まい「一畳敷 ── 起きて半畳、寝て一畳」は、三度の移築を経て、此処三鷹 ICU の一隅に現存し、国登録有形文化財として保存されている!

国際基督教大学の敷地内には、建学以前の1936(昭和11)年ごろ実業家・山田敬亮が建設した茶室付き別荘「泰山荘」が保存されています。泰山荘を構成する建造物の多くは移築されたものであり、その中でも「高風居」の一室をなす「一畳敷」は、北海道の名付け親として知られる松浦武四郎によって130年以上も前に造られました。

この「高風居(一畳敷を含む)」に加え、「書院」「待合」「蔵」「車庫」「表門」の6つの現存する建物すべてが国登録有形文化財になっています。2020年度の特別一般公開は残念ながら中止となりました。代わって動画で各建物をご案内します。例年の現地ツアーでは見られない室内のシーンも掲載。ぜひお楽しみください。

この{活版印刷アラカルト}のウェブページは、限度ギリギリの長尺ブログになっています。そのためお手数ながら、ときおり、とりわけ動画類を閲覧後は「ページ画面を更新」していただくと、次回からもスムーズなスクロールと閲覧をお楽しみいただけます。また活版アラカルトの二枚目以降のページにも、一枚目に納めきれなかった魅力的な記事が満載。閲覧を強力推奨いたします。

[ 参 考 : 静嘉堂文庫美術館 ]

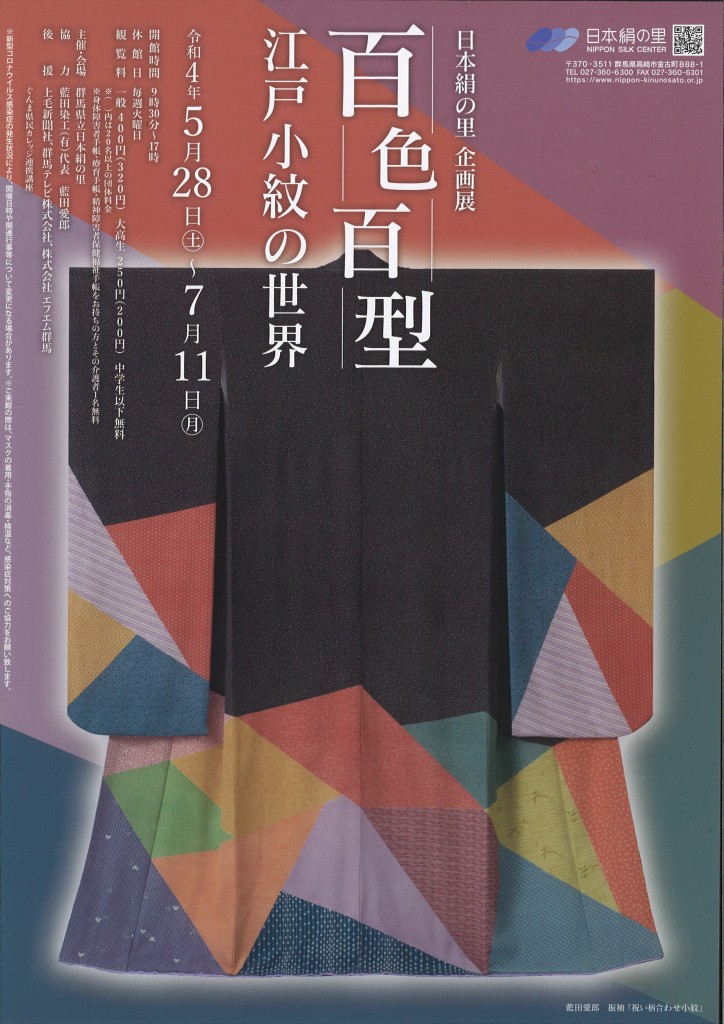

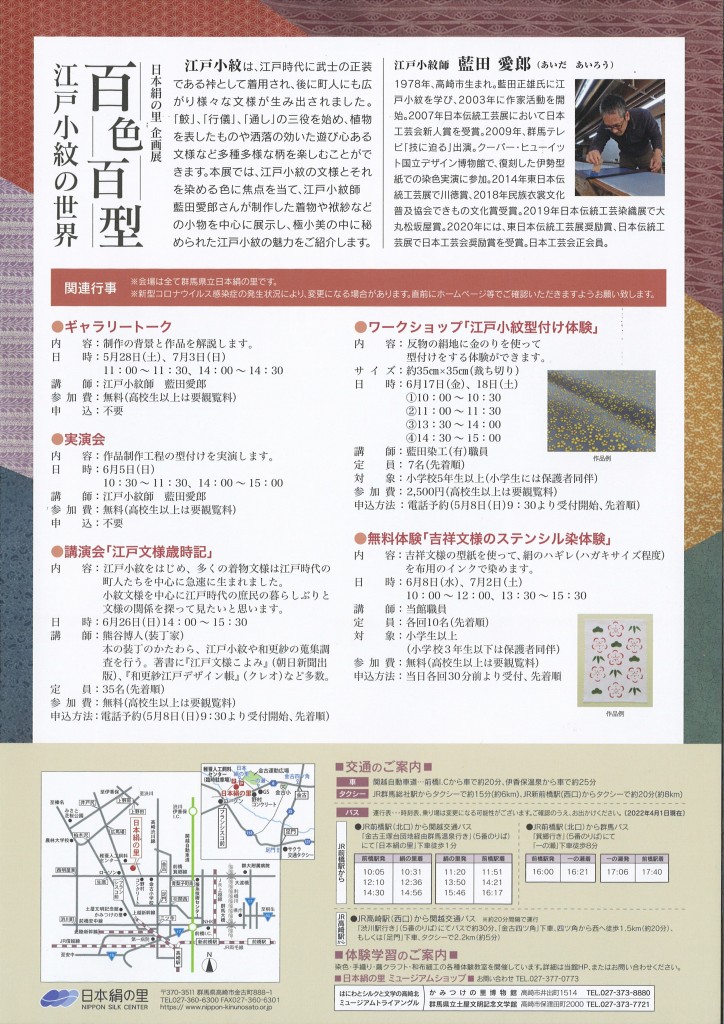

日本絹の里

日本絹の里