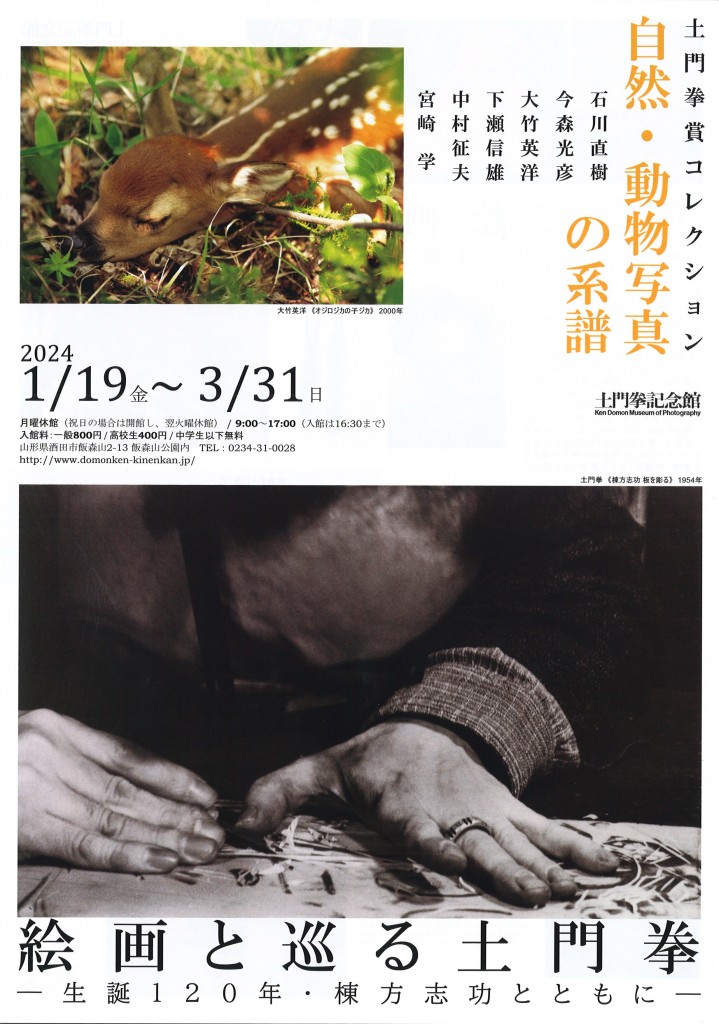

三沢市寺山修司記念館

三沢市寺山修司記念館

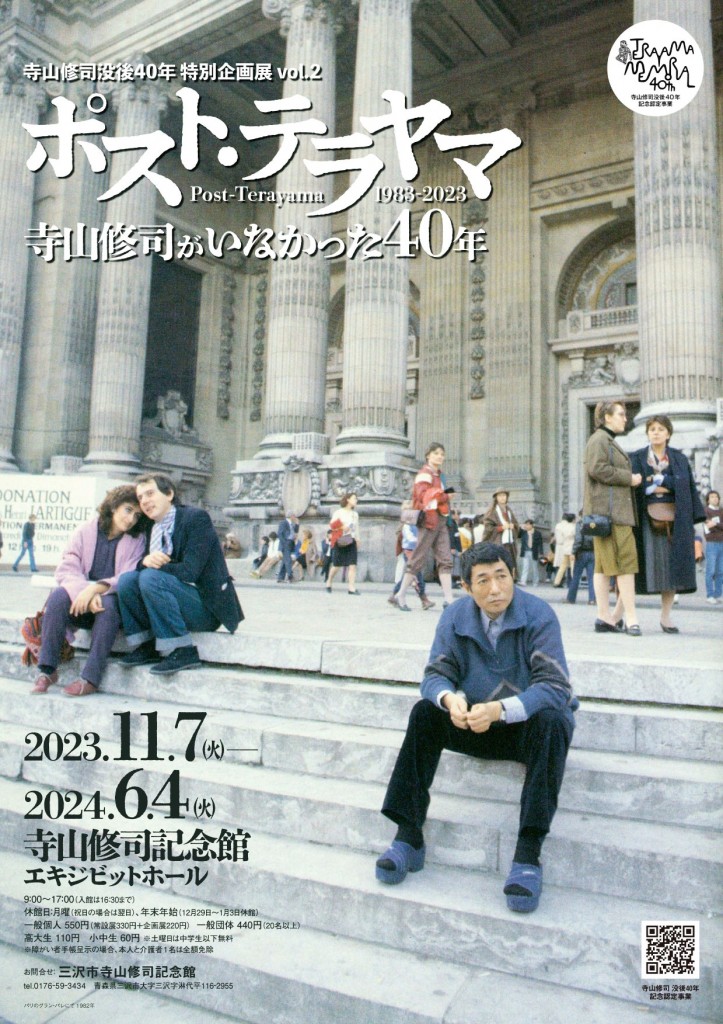

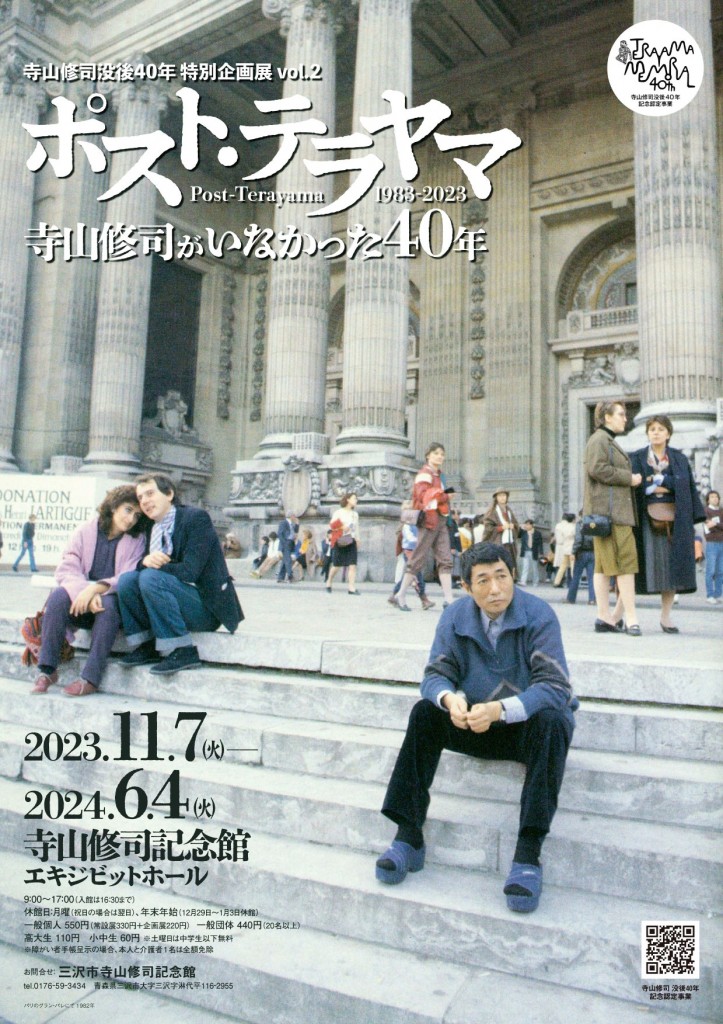

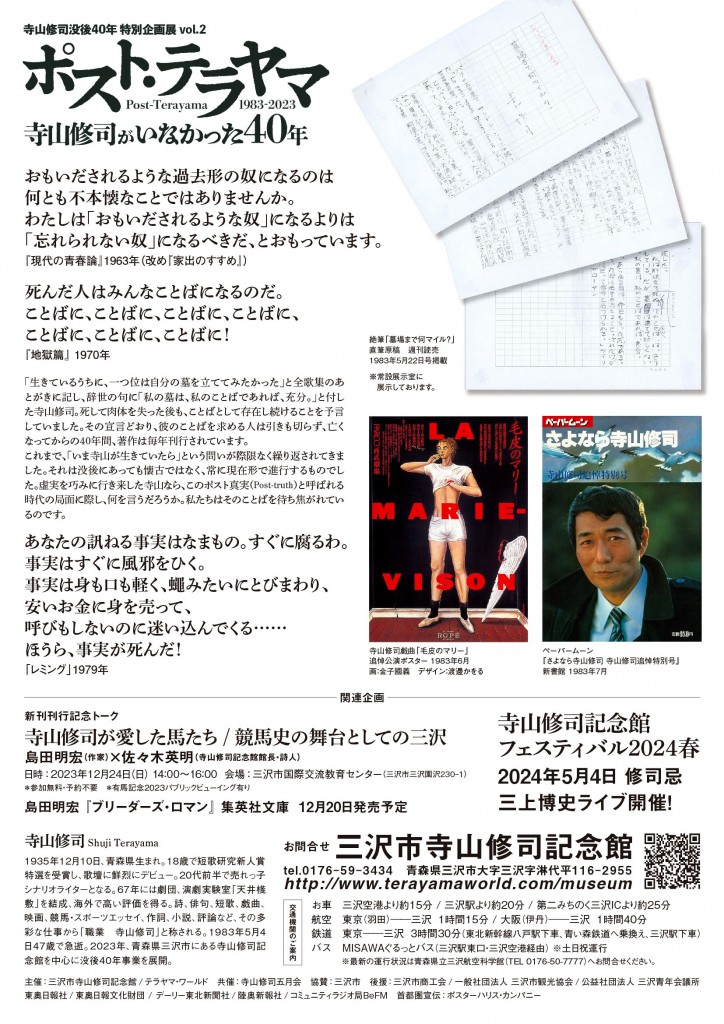

寺山修司没後40年 特別企画展 vol.2

ポスト・テラヤマ ── 1983-2023

会 期 2023年11月7日[火]- 2024年6月4日[火]

休 館 日 月曜(祝日のばあいは翌日)

開館時間 9:00ー17:00(入館は16:30まで)

会 場 寺山修司記念館エキジビットホール

青森県三沢市大字三沢字淋代平116-2955 tel. 0176-59-3434

入 館 料 一 般 個 人 550円(常設展330円+企画展220円)、高 大 生 110円、小中学生 60円

* 土曜日は小中学生以下 無 料

──────────────────────

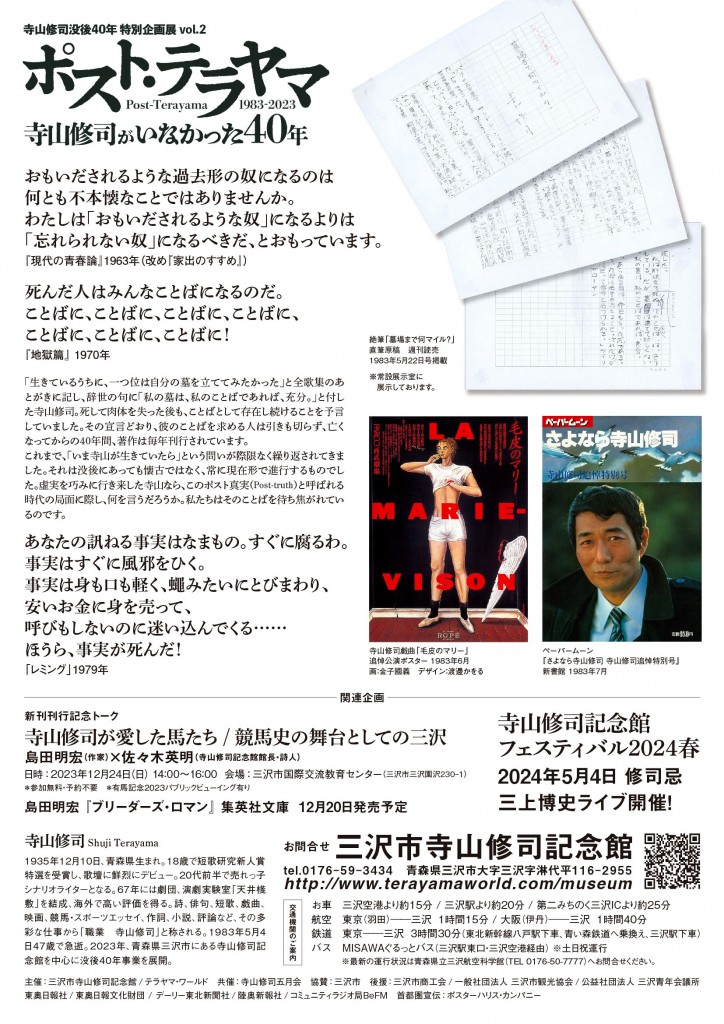

1983年5月4日午後0時5分、その心臓は鼓動を止めました。享年47歳。晩年は肝硬変が落とす死の影に脅かされながらも、命を燃やして創作活動に打ちこんでいました。いよいよドクターストップがかかると、演劇や映画を諦める代わりに、文筆業に専念するための10年が欲しいと主治医に訴えるようになります。しかし、願いが叶うことはありませんでした。

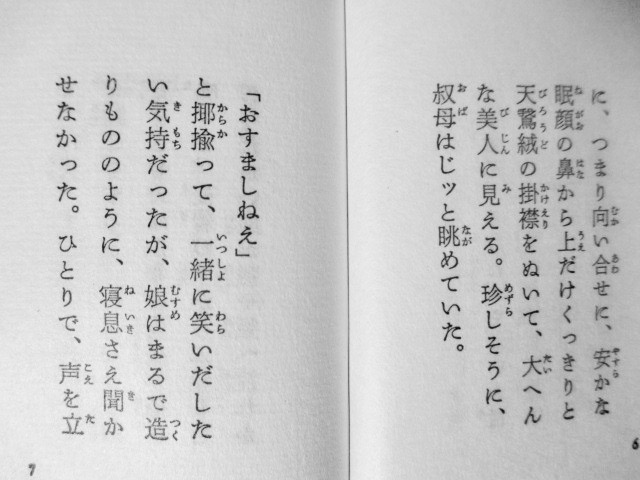

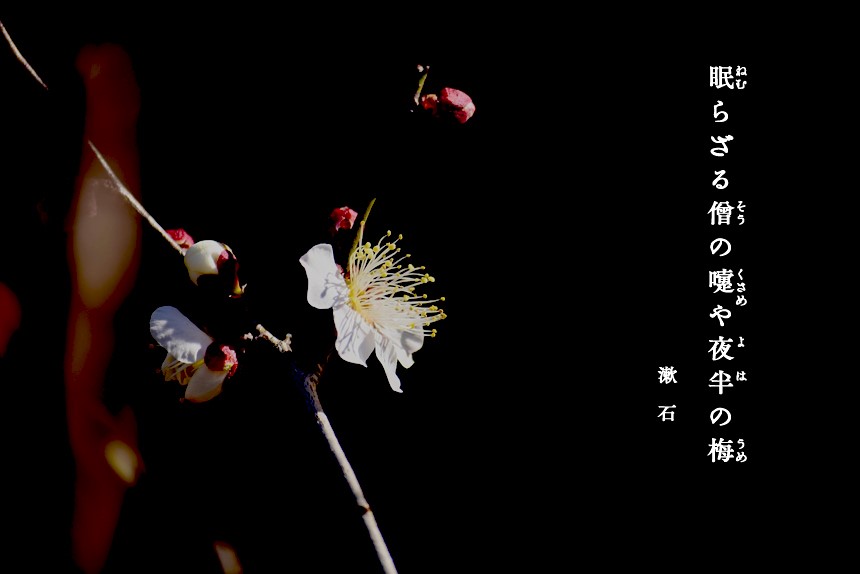

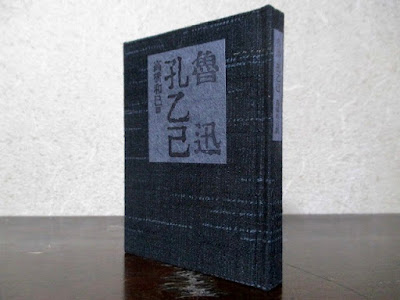

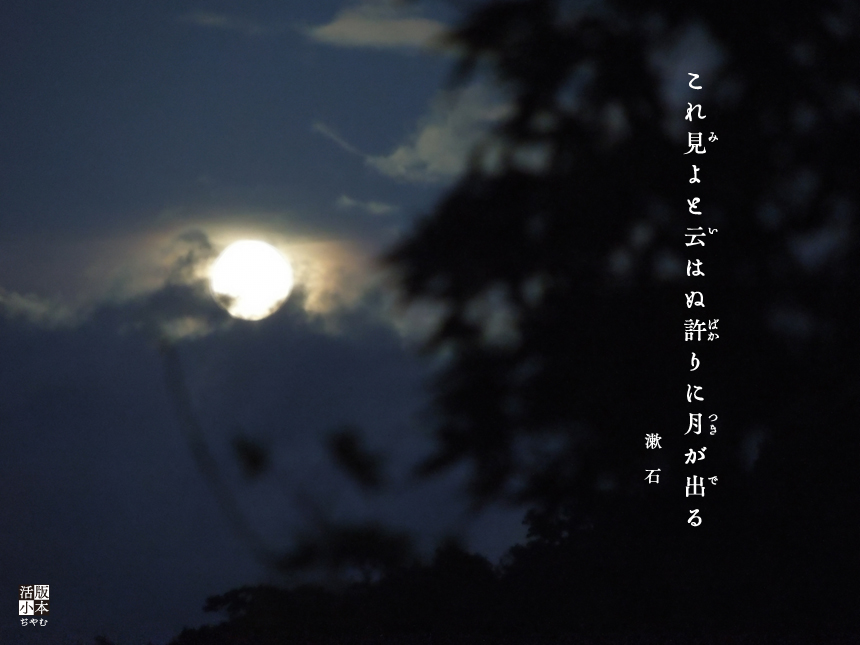

「生きているうちに、一つ位は自分の墓を立ててみたかった」と 全歌集のあとがきに記し、辞世の句に「私の墓は、私のことばであれば、充分。」と付した寺山修司。 死して肉体を失った後も、ことばとして存在し続けることを予言していました。その宣言どおり、彼のことばを求める人は引きも切らず、亡くなってからの40年間、著作は毎年刊行されています。

これまで、「いま寺山が生きていたら」という問いが際限なく繰り返されてきました。それは没後にあっても懐古ではなく、常に現在形で進行するものでした。近年、世界は、ポスト真実(Post-Truth)と呼ばれる、客観的な事実より感情や個人的な信念が社会を動かしていく新しいポピュリズムの時代を迎えました。

あなたの訊ねる事実はなまもの。すぐに腐るわ。

事実はすぐに風邪をひく。

事実は身も口も軽く、蠅みたいにとびまわり、

安いお金に身を売って、呼びもしないのに迷い込んでくる……

ほうら、事実が死んだ! レミング 1979年

この世から嘘と本当の区別がなくなったとき、虚実を巧みに行き来した寺山ならば何を言うだろうか。私たちは、そのことばを待ち焦がれているのです。

あなたは、ポスト・テラヤマの今をどう生きますか?

※ 重なった命日:状況劇場:唐 十郎 ’24年5月4日逝去 祈る冥福

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 三沢市寺山修司記念館 ]

◆ 三沢市三沢市寺山修司記念館について〔 同館ウェブサイトゟ抜粋 〕 外観撮影:大石 薫

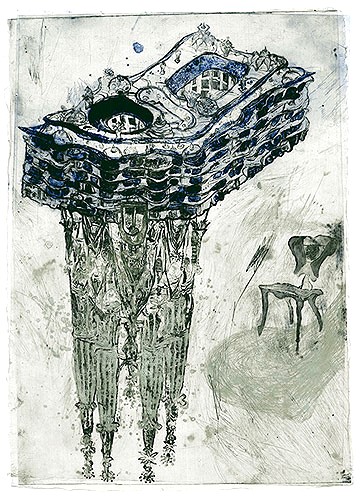

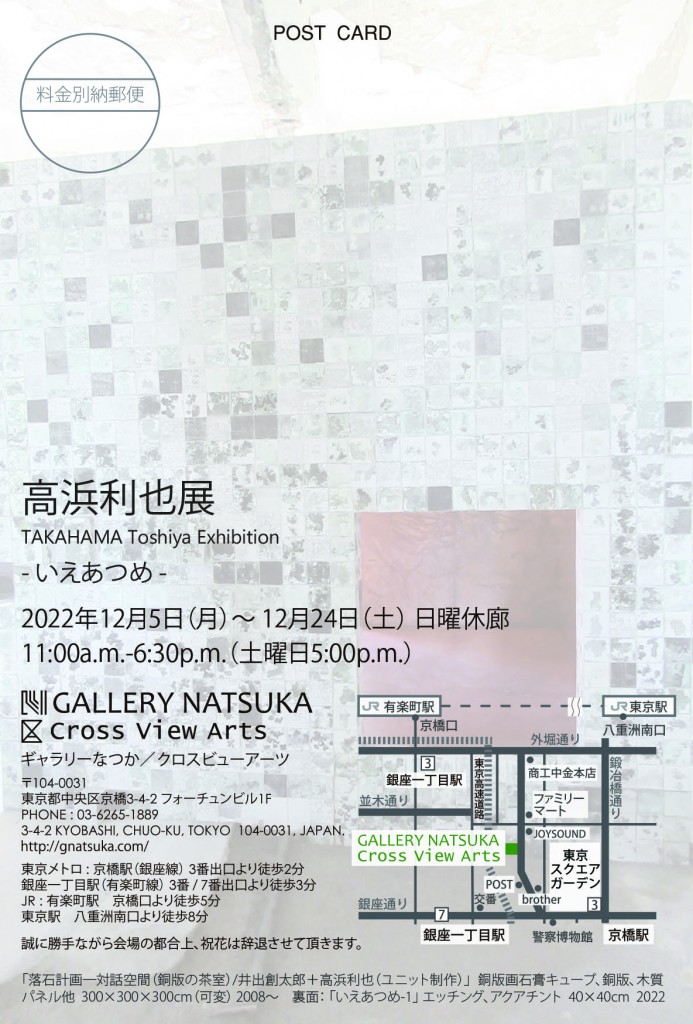

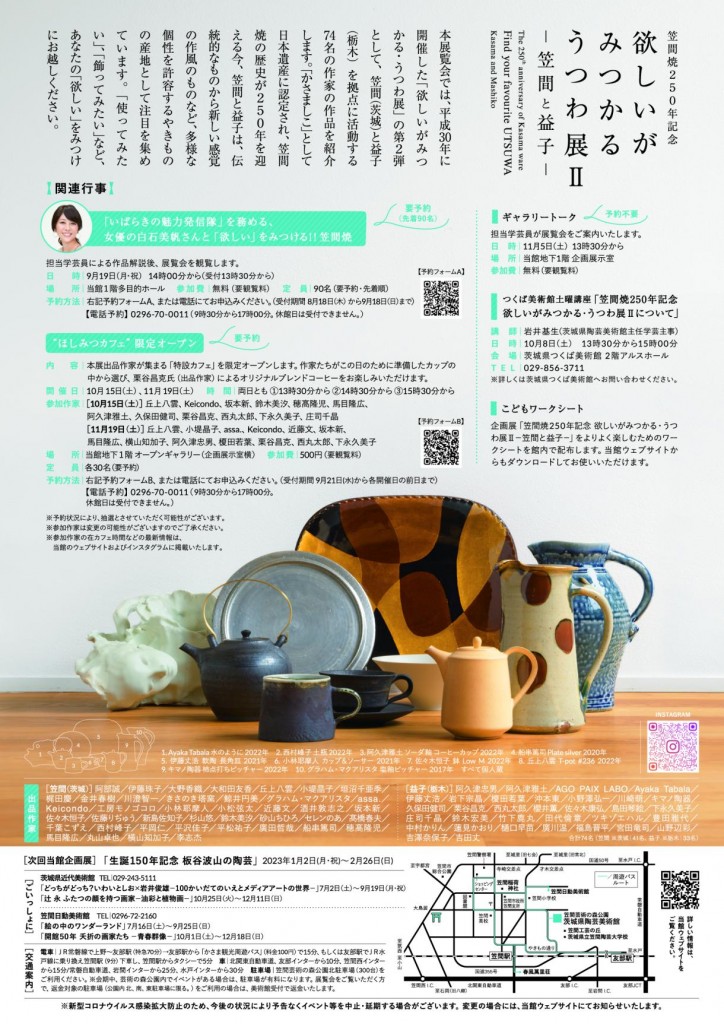

当館は遺族の寺山修司の母:はつ氏より、三沢市に寄贈された遺品を保存公開するために、約 3 年の歳月をかけ建設されました。寺山修司と親しかった粟津潔氏のデザインをもとに、九條今日子氏 をはじめとする元天井棧敷のメンバーなど数多くの関係者のアドバイスを得て平成9年7月に開館を迎えました。

延床面積約833平方メートルの展示棟とホワイエ棟が渡り廊下でつながり、上空から見るとその様は、テラヤマ演劇・映画の小道具として登場した「柱時計」を彷彿とさせます。ホワイエ棟外壁には149枚の陶板が貼り込まれ、寺山氏と交流のあった約30人のメッセージ陶板がテラヤマ作品を題材にしたものとともに、にぎやかに彩っています。テラヤマ芸術はもとより、当市の総合芸術発信基地としての一翼も担っています。

────────────────────────

◆ 特別企画展 2021 vol.1「ジャパン・アヴァンギャルド ―アングラ演劇傑作ポスター展 ―」

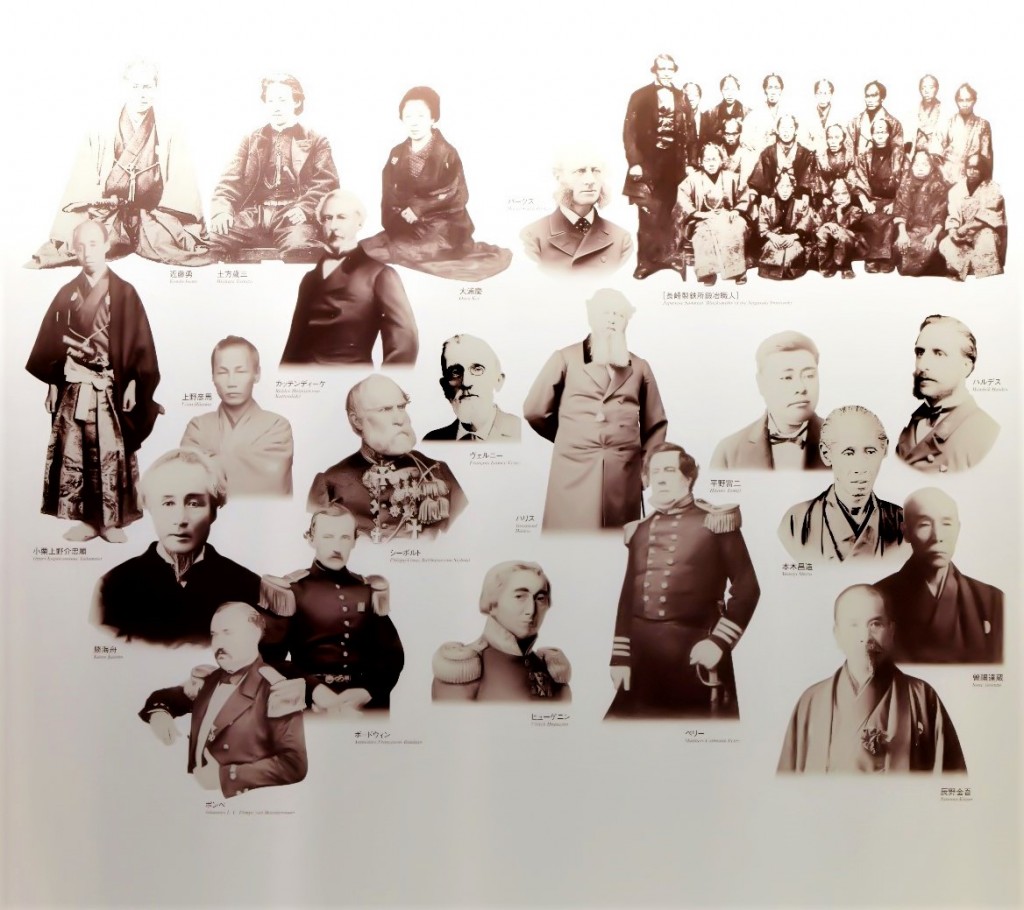

1960年代から70年代にかけて、世界の若者の既成の秩序に対する異議申し立てに同調するように、日本の演劇界でも、新劇とはまるで異質な世界を創造することを目指した「アングラ演劇(小劇場運動) 」が勢いを持ち、寺山修司、唐十郎、鈴木忠志、佐藤信、串田和美らが、それまでにない実験的な舞台を繰り広げていきました。

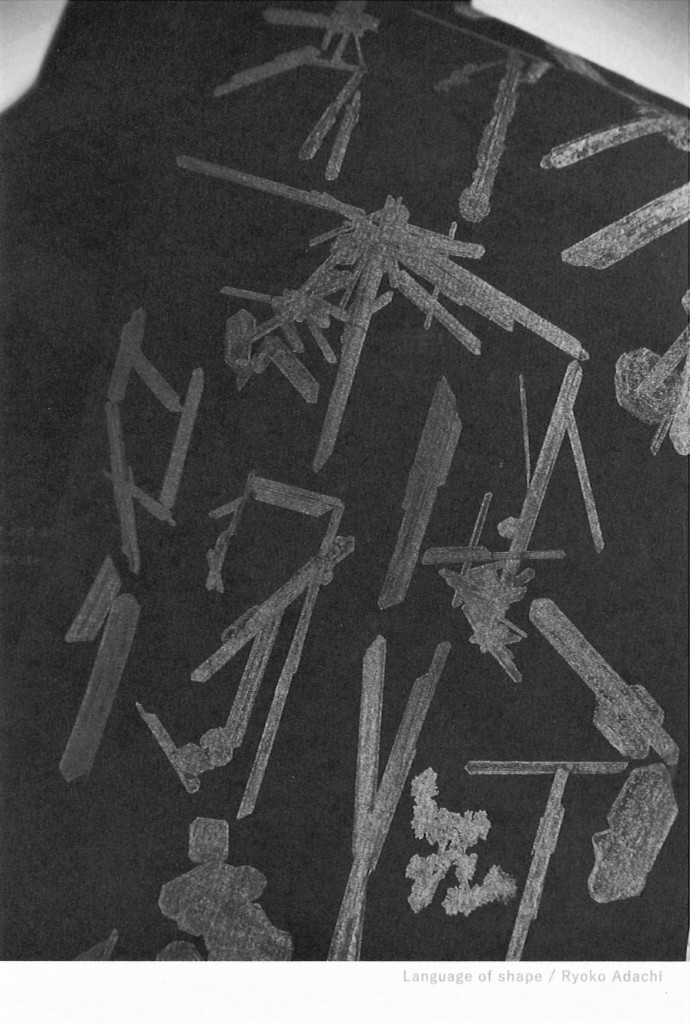

この時代、舞台と相乗効果をもたらすユニークなビジュアル表現で観客の心を揺さぶったのが天井棧敷、状況劇場、黒テント、自由劇場などの「劇団の旗印」として登場したポスターの数々です。

このアングラ演劇のポスター群には、横尾忠則をはじめとして、粟津 潔、赤瀬川原平、宇野亞喜良、金子國義、篠原勝之、平野甲賀、及部克人、串田光弘、及川正通、複本了壱、花輪和一、林静一、合田佐和子、戸田ツトムなど、多くの一流アーテイストが関わりました。

彼らの手掛けたポスターは、単なる公演告知の枠を越え、アングラ演劇の軌跡を鮮やかに示すとともに、日本が熱く燃えた時代を鋭く切り取り、それらのポスター自体が発するメッセージは時代を越え今も輝き続けています。現在も、このポスター群が、輝きを失わない理由の一つに、ポスターのデザイナーが実際の舞台の美術も担当した事があげられるでしょう。このポスター1 枚に舞台のトータルイメージが凝縮され、時にはそのデザインが舞台の演出にまで影響を与えたことも少なくありません。そんな作品を見ていると、今にもその舞台が蘇ってくるような興奮に包まれます。

安田侃彫刻美術館|アルテピアッツァ美唄

安田侃彫刻美術館|アルテピアッツァ美唄